01

2025.07.18(Fri)

目次

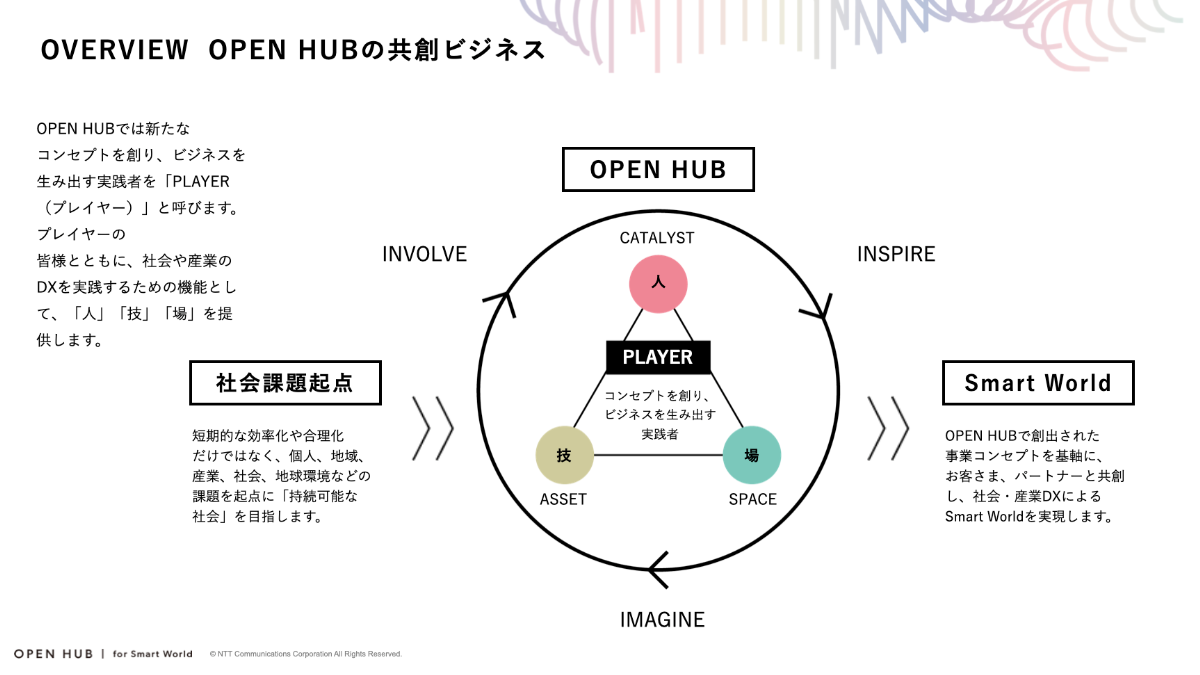

事業共創を推進する実験場として生まれた「OPEN HUB」――。

オープンイノベーションや共創をうたったプロジェクトは数多くありますが、「それらとOPEN HUBには大きな違いが一つある」とOPEN HUB Playの設計・運営を担う福原伸太郎は言います。

「“人×技×場”の3つの要素がそろっていること。この点は他社からも評価をいただく一方で、その質の高さを継続的に追求していかなければならないと考えています」(福原)

“人”とは約400人にも及ぶ、ITやビジネスなどで有数の知見を持った「カタリスト」と名付けられた専門人材のこと。

“技”は5Gやロボティクスをはじめ、研究室などでしか触れられないようなNTTのグループが持つ最先端テクノロジー。

そして”場”は、このメディアであり、大手町に拠点を構える「OPEN HUB Park」を指します。

社会や産業を変革するために求められるアセットともいえる“人×技×場”。この3つをバランスよくそろえた中で、議論を進められるからこそ、今立つ場所より、少し未来へと自然にアイディエーションできるわけです。

一方で、豊富なアセットを扱う上で留意すべきこともあります。

「“人×技×場”のアセットが充実しているが故に、組み合わせ方は膨大になってしまいます。そのため、ただお客さまに触れていただいても、それらを組み合わせてどう検討を進めていくべきか迷ってしまう可能性が高いのです」(福原)

たとえば約400人のカタリストだけでも、アジャイルエンジニアからデザイナー、データサイエンティストなど社内外の多種多様なメンバーがそろっています。また“技”もNTTグループ全体で見れば、数多くの技術を有しています。

その上で、来訪されるお客さまがどんな組織で、どんな課題を持って、最終的にどのようなアウトプットを求めているのかを見極めながら、適切に人や技術を取捨選択し、マッチングする必要があるのです。

「そこで用意されたのが、オリジナルプログラム『OPEN HUB Play』。お客さまとカタリストが共創を進めていく上で多彩な“人×技×場”の最適なつなぎ合わせを導く、OPEN HUBに欠かせない仕組みです」(福原)

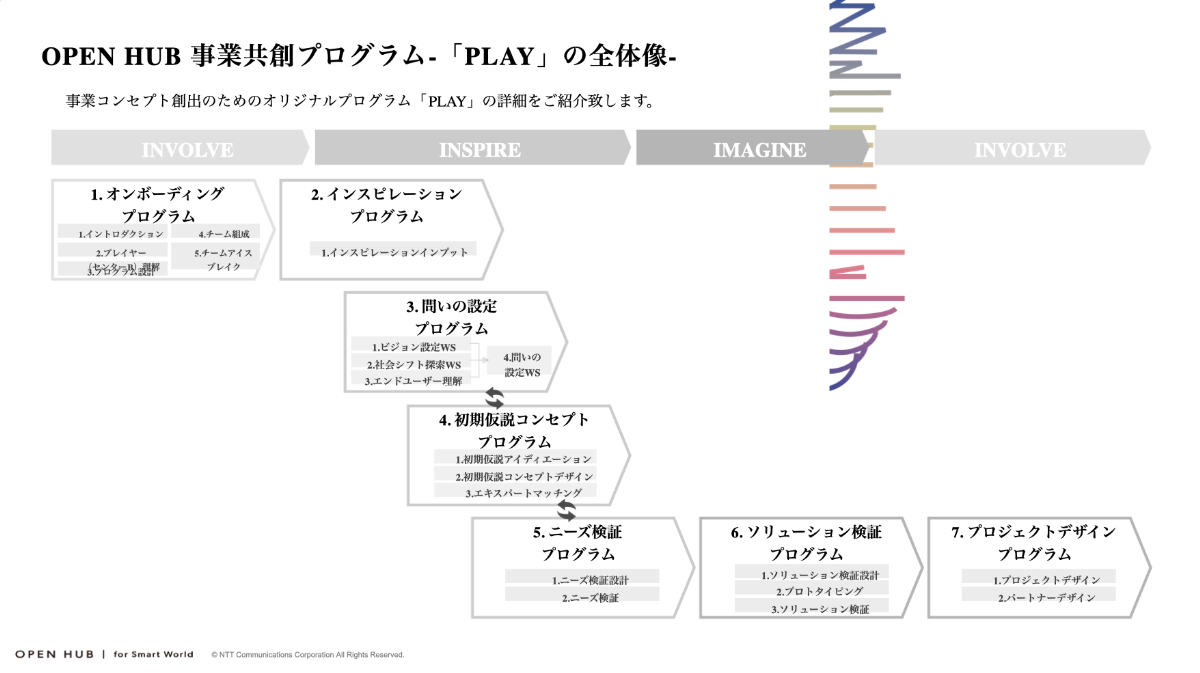

OPEN HUB Playのプログラムは、7つのフェーズに分かれています。

それが「オンボーディング」、「インスピレーション」、「問いの設定」、「初期仮説コンセプト」、「ニーズ検証」、「ソリューション検証」、「プロジェクトデザイン」です。

まず「オンボーディング」では、お客さまとNTT Comのお互いの認識を共有。お客さまはどんな狙いを持ってプログラムに望むのか、そしてそのためにどんなチーム組成とプログラム設計がふさわしいかなど地固めをしていきます。

次の「インスピレーション」では、これからの議論、ワークショップで深めていくためのベースとなる情報や知識を、チーム全体でインプットするプログラムです。例えば「ある地域の10年後のまちづくりに関する共創を探りたい」と要望があれば、その地域の歴史や10年後の日本の消費者動向に知見を持つ有識者などを招いて勉強会などを実施。より有意義な議論にスムーズに進めるよう、チームメンバーの足並みと目線をそろえておきます。

そして最も重要な「問いの設定」、「初期仮説コンセプト」へとプログラムは進みます。

「問いの設定」は、エンドユーザーを意識した上で「誰のどんな課題を解決する事業を作っていくのか(How Might We Question)」を設定するプログラム。ワークショップによってお客さまとそれを導く上では、例えばD4DR株式会社の「未来コンセプトカード」という未来の課題やトレンドが数多く書かれたカードツールを使いながら進行します。

「まずは未来の状況をできるだけリアルに想像して自社の『to be』=あるべき姿を思い描き、その後『as is』=現状の姿をありのままに見つめ直します。すると、その間には必ずギャップが生まれます。このギャップを埋めていくことで『課題解決のためにやるべきこと』を明確にしていく方法が有効だと考えています」(福原)

そして「初期仮説コンセプト」では、これまでに見えてきた課題解決の方向性を、具体的な事業アイデアへと徐々に膨らましていきます。時にはオンラインホワイトボードなどを駆使して、ビジネスモデルの検討と並行して初期仮説のアイデアを深めていきます。

次いで「ニーズ検証」で初期仮説が正しいか検証し、「ソリューション検証」では具体的なソリューションに落とし込むためにプロトタイプを製作して検証していきます。そして最終ステップ「プロジェクトデザイン」で、プロダクト・サービスの開発につなげるのです。

「もっとも、必ずしもこのステップ手順通りに進めるわけではありません。例えば、お客さまから『ある程度、実現したい事業のコンセプトが見えているが、本当に市場に求められているのかが不安で、一緒に考えてほしい』などの要望があれば、それに即して「ニーズ検証」からスタートします。お客さまの課題感、ご要望によってオーダーメイドしているのです」(福原)

OPEN HUB Playでは実際にどのような共創が行われているのでしょうか? その一例として、ニフティ株式会社(以下、ニフティ)との取り組みをご紹介しましょう。

ニフティとの共創の取り組みは2022年の春に始まりました。同社は、インターネットサービスプロバイダーとして35年の長い歴史を持ち、高い技術力と、「@nifty」やMVNO「NifMo(ニフモ)」といったサービスで知られています。そんなニフティをNTT Comは長くパートナーとして支えてきました。

「ニフティが次の10年、20年もお客さまに選ばれ続けるような、新しい取り組みにチャレンジしたいという両社の意気込みでスタートしました」と語るのは、ニフティの営業担当・浅川申丞です。

そこでOPEN HUB Playを活用するコンセプト創出プログラムを提案。3日間にわたりワークショップを実施しました。

「ご要望が明確になっているお客さまの状況を踏まえて、ワークショップの運営はプログラムのステップ3、『問いの設定』にフォーカスした形をとりました」と説明するのはカタリストの荒井雄介です。

「未来コンセプトカードを使って『to be』=あるべき未来の姿を描き、『as is』=現状の姿を明確に見出す。そして、その2つの間のギャップから『解決すべき課題』と『新たな価値を生み出す事業アイデア』を手繰り寄せます」(荒井)

プログラムの初日では「未来コンセプトカード」に触発された「未来の姿」を全員で思いつく限り付箋に書き出し、それらをずらりと並べます。その未来の中で「ニフティはどのような理想の姿を描けるのか(to be)」について、グループで意見を出し合いました。

「ポイントはより自由に将来像を描いてもらうため、1日目に『to be』から手を付けること。『as is(=現状の姿)』から思考をスタートさせると、どうしても現実に引き寄せられ視野が狭まってしまい、発想がジャンプアップしづらいですからね」(荒井)

1日目では時代が変わっても「人」に寄り添って、人と人との関係性やコミュニケーションに着目し、世の中の課題を解決していくのがニフティの理想の姿だという輪郭が見えてきました。

そして2日目と3日目は、場所をOPEN HUB Parkに移して実施。次は「as is(=現状の姿)」を浮き彫りにして、課題とその解決策となる新規事業アイデアを探ります。

この時に活躍したのが「アセットカード」です。

課題の解決策を基にしたアイデアをビジネスとして具現化するため、5G、ロボティクスなど、NTTグループが持つアセットをイラスト付きで記したカードを各アイデアに照合。「このアセットの組み合わせで、こんな事業ができそう」とより具体的なビジネスプランに向けた創発を促します。

「NTT Comとパートナー様でお互いのリソースを重ね合わせることで、考えてもいないようなアイディエーションができる。自社だけでは生み出せないアイデアを創発できるのが共創の醍醐味だと思います」(荒井)

またOPEN HUB Parkで実施した意義は極めて高かったようです。 IOWN®構想を体感できるブース、ユニークなロボットが動き回る姿など“技”のアセットにも大いにインスパイアされ、現在だけではなく、未来の技術発展を見据えた多様なアイデアが創出されました。

「ニフティらしい数十の事業アイデアが溢れ出しました。どのアイデアも、個々の参加者が考えるニフティの課題や未来を見据えた素晴らしいアイデアです。現在、実現に向けて両社で意見を戦わせてブラッシュアップしている最中です」(浅川)

OPEN HUB Playはまだローンチして半年足らずにも関わらず、多くの企業が参画して、いくつかのアイデアが案件化しつつあります。

先述の通り、各企業の課題感はバラバラです。しかし“人×技×場”で、それを柔軟に受け入れて、未来の姿をつかみバックキャスティングで解決法を見出すのはこのプログラムの得意技。

福原は「課題に対して答えを見出すのは容易ではありません。しかし、だからこそOPEN HUB Playの価値が発揮されると思っています」と語り、最後にこう締めくくります。

「困りごとがあるから提案してくれ、ではなく、我々NTTグループとお客さまが一緒になって課題に向き合う。このプロセスを踏むから、一社では生まれないジャンプアップした着想が生まれると思います。だから『一緒に考えてもらえませんか?』と気軽にお声がけしていただきたいですね」(福原)

関連記事:「共創とは?求められている背景と3つの種類、得られる効果」

OPEN HUB

THEME

Co-Create the Future

#共創