01

2024.10.02(Wed)

Hello! OPEN HUB

2025.04.09(Wed)

この記事の要約

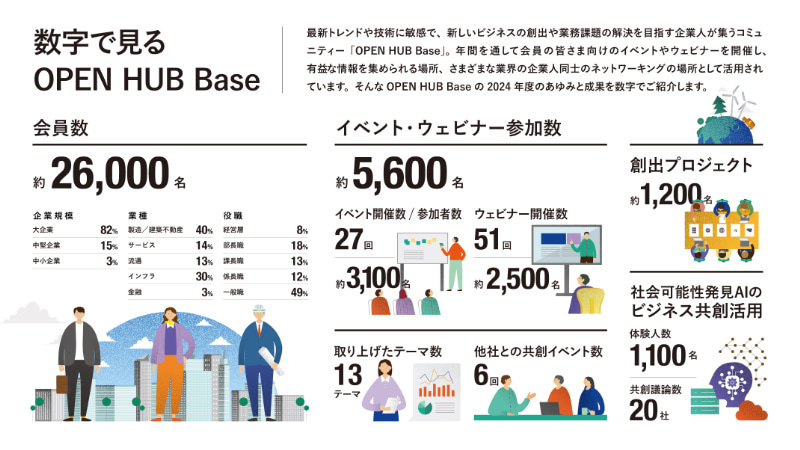

OPEN HUB Baseは、業界や職種の垣根を越えた多様な人材が集うコミュニティーです。2021年の発足から4年で会員数が3,000人から26,000人へと拡大し、「輪を広げる」フェーズから実践的なアイデア創出と社会実装を目指す段階へと進化しています。

2024年度は会員間のネットワーキングの強化と、会員自らが企画を主導する仕組みの構築に注力しました。会員の声からは、多様な立場の人々と交流できることや、最新トレンドを捉えたプログラム内容に価値を見出していることがわかります。

キリンホールディングスの中尾氏は「共創こそが革新を生む鍵」と指摘し、三菱ケミカルの中山氏は企画委員として「会議2.0」というプロジェクトを推進しています。

2025年度はこれまで培った越境のダイナミズムをさらに加速させ、「社会可能性発見AI」も活用しながら、アイデアが社会実装へと発展する循環を創出することを目指しています。

※本要約は生成AIにより作成しています。

目次

2021年に約3,000人の会員規模でスタートしたBASE。4年足らずで会員数は26,000人へと成長しました。

BASEのコンセプトはアイデアの共有から始まる越境コミュニティー。これまでに数々のイベントやウェビナーを開催し、生成AIやメタバース、IoT、ロボティクスといった多岐にわたるテーマを、多彩な共創事例やテック先端事例とともに語り合う機会を提供してきました。また、独立研究者の山口周氏や、映画監督の細田守氏、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏といった各界のトップランナーを招き、知見を深め、視野を広げるきっかけになるようなトークイベントも開催し、多くの方にご参加いただきました。

コミュニティーの規模が拡大していくなかで、2024年度に注力したのは2点です。1つめは会員間のネットワーキングです。同じテーマのイベントに参加している会員は同じ課題を持っています。一方で、業界や職種が違えば捉え方も違います。そんな会員がテーマに対する理解度を高め、新しいことへチャレンジする意欲を持てるように、会員同士が会話しやすい環境づくりに努めてきました。

もう1つは、会員の皆さまの関心ややりたいことを企画にしていく営みです。会員の中から新たにBASEの企画委員を募集し、4名の会員に自らイベントの企画や仲間集めを実行していただいています。企画委員発の企画を増やすことで、BASEが自ら企画できるコミュニティーに発展させていきます。

※ 企画委員:OPEN HUB Base事務局と連携してイベントの企画や運営、社内外へのBASEの紹介を行うメンバー。2024年10月にコミュニティー会員の中から募集し、応募の中から選ばれた方々が初代企画委員として活動中。

コミュニティーの輪を広げていくフェーズから、アイデアを醸成し、実践へとつなげていくフェーズへと移行したBASE。

立場や業界の垣根を越えて参画するメンバーたちは、BASEの何に魅かれて集まっているのか――。コミュニティーの一員であるキリンホールディングス 執行役員の中尾智三郎氏と、企画委員にも名を連ねる三菱ケミカルの中山尚紀氏に、BASE運営メンバーの穐利理沙が話を聞きました。

穐利:お二人とも2024年にBASEの会員になっていただきました。改めて参加のきっかけを教えてもらえますか?

中尾:私は総合商社からキャリアをスタートさせ、コロナ禍を機にキリンホールディングスへ転職。子会社であるメルシャンの副社長を経て、昨年10月からは経営企画部の部長として仕事をしています。

仕事柄、ビジネス関連のメールは多くいただくのですが、何しろ量が多いため、中身に目を通すものはまれです。OPEN HUBのメールマガジンもいただいていたのですが、ITやDXにからんだ最先端テックの話題が中心であると思い込んでおり、「違う世界の話かな」と考えて読むに至っていなかったのです。

しかし、ある日、ポッドキャスト「OPEN HUB RADIO」のお知らせメールがきて、ぐっと引き付けられました。テックの情報ばかりと思っていたのに、高島平にあるVIVA COFFEEというコーヒーショップのオーナーさんのインタビューが配信されていたからです。

聞くと、質の高い体験がもたらす価値やそうした事業を生業にすることの魅力といった、極めて感性的な話で盛り上がっていました。こうした話題をDXやITにまつわる方々に向けて発信していること自体が、とても豊かで痛快だなと感じたのです。

穐利:当時、中尾さんはメルシャンの副社長をされていて、自社のワイナリーで提供している顧客体験に関する企画を送っていただき、ウェビナーとして実現しました。

中尾:こうしたDXやマーケティングの前線に立つ方々も参加するコミュニティーで、日本ワインの素晴らしさを伝えるとともに、お客さまに提供する顧客体験を磨き上げるヒントを得てもらいたいと思ったのです。

自社に限らず、日本はいま停滞が続き、革新的なものを生み出さなければならない時代に入っています。それは決して一社のたこつぼの中からは出てこない。正しく「共創」がキーです。「共創」を生み出すにはデジタルヒューマンからコーヒーの奥深い香りまで、どこよりも幅広く、深く情報と刺激をもらえるメルティング・ポットのような場に身を置くことが肝要です。また、そうしたものに興味を持つ好奇心を持った方々とつながれる場は貴重だと感じ、BASEに会員として参加させてもらっています。

穐利:ありがとうございます。一方で中山さんが参加していただいたきっかけはどういったものだったのでしょうか。

中山:少し遠回りの話になりますが、新卒で三菱ケミカルに入り、製造や研究の領域にずっと身を置いていました。ある時、プラントの運営のために韓国に赴任し、かの地でデジタルやDXに強い興味を抱くと同時に、危機感も覚えたのです。

穐利:どういった危機感だったのでしょうか?

中山:2017年ごろでしたが、韓国のほうがずっと日本よりもデジタルを使いこなしていたのです。職場にはデジタルリテラシーが高い人材が多くいたり、車のダッシュボードにアナログメーターがなかったり、都市部のどんな店でもキャッシュレス決済が浸透したりしていました。「このままでは日本はどんどん他国と引き離されていくな」と肌身で感じたのです。

その経験を機に社内公募制度を使い、九州地域のDX推進の部署へ移りました。その後、2023年から現在所属する、本社のビジネスプロセストランスフォーメーション本部に異動しました。

DX推進に携わる上でアンテナを張っていると、OPEN HUBの存在は当然知ることになります。福岡にいたころから記事コンテンツを読んでいたり、ウェビナーに参加したりすることもありました。東京に来てからは、拠点が同じ大手町であるということも手伝って、リアルイベントにも積極的に参加するように。

初めて訪れたイベントは、2024年6月に開催された「生成AIでビジネス変革を:機会と課題を考えるワークショップ」というプログラムでした。リアルで参加したことで得られたものは大きく、これは貴重な場だと感じましたね。ワークショップの中身ももちろん良かったのですが、同じテーブルについた方々の顔ぶれに驚かされたのです。横には某外資系IT企業の名誉会長の方、向かい側には某大手企業の役員の方がいて、そこに私が入って、一緒に生成AIの未来像を語り合ったのです。

よく「タテ割りからは何も生まれない」と言われますが、それは業界や組織の話だけではなく、職位や世代も同じだと考えています。その意味で、BASEは、普段出会えないような立場の方たちと共創的なワークが当たり前にできる。そこが最も惹かれたポイントです。

穐利:まさに執行役員である中尾さんと、DX推進の現場のただ中にいる中山さんは、普段は交わりにくい場所におられると思います。それぞれの立場で感じたBASEの意義を教えてください。

中尾:まずはイベントやセミナーのクオリティですね。視点の独自性と本質をついた内容にいつも感服しています。

例えば、コミュニティーでご紹介いただいたイベントで、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者の方が、メタバース空間で物理的な制限から開放され、DJプレイを披露いただいたことがあります。メタバースというテクノロジーによって、患者が、疾患によって奪われた自由を取り戻す場面を目の当たりにして、これこそDXと医療の「共創」だと感動しました。

BASEは、そうしたテクノロジーの本質的な価値を気付かせてくれ、また出会いを提供する場だと思うのです。それは、多様なバックグラウンドを持っている会員がそろう場だからこそ、視座高く響くように伝えている面もあるでしょうし、私にはとても有意義な学びになっています。

仕事を終えてから大手町プレイスの29階のこの素晴らしい眺望を前に集うことも、意味があると思います(笑)。ここに集う私たちは、日中はそれぞれの現場にいて、現場目線から脱却できない。しかし、目の前の仕事を離れて、このリラックスした空間に来ると、気分も含めて、改めて、無意識に「鳥瞰(ちょうかん)」の視座を与えてくれます。未来を推し量るには、この物理的な環境もポジティブに影響するのだと感じています。

中山:私は、コミュニティーの活動として設定されるプログラムのテーマが、毎回しっかりとトレンドを捉えたものであることが意義として大きいと感じています。

「ちょっと気になって本を読み始めていた」「最近、ニュースで見かけて頭の片隅に引っかかっていた」。そんな話題をキャッチアップしたイベントやワークショップ、記事コンテンツがいつもタイミングよくアップされる。そしてOPEN HUB Parkに足を運べば、多様な会員の方々や登壇者の方々と議論や雑談ができますからね。気がつけばファン化していた、という感じです。

穐利:ありがたいです。中山さんは、さらに企画委員としても活動していただいています。

中山:企画委員の公募を拝見して、ぜひ、と手を挙げさせてもらいました。コミュニティーに深くコミットしていけることはもちろん、私の中で他の会員の方々やNTT Comのみなさんのお力を借りて実現させたいサービスのアイデアが明確にあったことが大きな理由です。

中尾:どのようなアイデアなのでしょう?

中山:「会議2.0」と名付けています。会議室内の会話を自動で録音し、生成AIが内容を読み取って、テーマに沿ったファシリテーションをし、議事録まで取ってくれるというサービスです。

企業の会議は本当に無駄が多い。その原因の1つは、公平なファシリテーションが機能しないことにもあると思っています。声の大きい人や役職の高い人だけがイニシアチブを握ってしまうことで、本質的な議論が成立しないことがある。そこで、生成AIが公平なファシリテートをしてくれたら、フラットで的を射た議論が実現すると思うのです。

穐利:実は中山さんのおっしゃる「会議2.0」のようなコンセプトは、弊社内でもアイデアとしてはありました。ただ、ニーズがどこまであるのか不安だったのですが、企画委員になっていただいたタイミングでご提案いただき、われわれとしても大きな共感を覚えたのです。こうしたプランを着想にとどまらず、プロジェクトとして動かしていけるのは、まさにコミュニティーの力ですよね。

中山:そうですね。実際に「会議2.0」はメンバーを集めてプロジェクトとして進み始めています。

穐利:今後、BASEに期待すること、実現させたいことなどを伺えますか?

中山:私は入山章栄さん(早稲田大学ビジネススクール教授)が唱えられている「両利きの経営」という考え方が好きなのです。知の深化を進めつつ、もう一方で今の居場所とは離れた場所にある情報を探索する。それがイノベーションの芽となり、個人や組織を磨くことにもなると。

OPEN HUBのイベントで聞いたテレビプロデューサーの佐久間宣行さんのお話はまさにそれを実践しているものだと思いました。

佐久間さんいわく、「データは軽いところから変わっていく」と。テレビの世界は、現在YouTubeやTikTokなどのデジタルのプラットフォームに侵食されています。ただ、こうした変動は、コンテンツのデータがより軽い音楽業界では、すでに起きていた現象です。さらにさかのぼれば、もっとデータの軽いテキストコンテンツの世界では、変化が起こる時期もやはり早かった。

こうした変化の予兆は、今いる場所だけ見ていたら気付くことができません。しかし、見識を深めると同時に、離れた場所の情報をしっかりとキャッチアップしておけば、自分の領域の未来が予測できる。

そうした離れた場所にいる人や知見に自然と出会えるBASEは、本当に価値ある場所だと思っています。

中尾:BASEのような場所から、改めて日本が世界を驚かせるようなプレゼンスを発揮できればなと思い、期待しています。

私が社会に出た頃の1990年代中盤はバブル崩壊直後でしたが、いまだ日本は世界に冠たる経済大国で、アジア各国やアメリカ、欧州どこへ行っても、 “Japan as No. 1”と呼ばれ、日本経済の強さを目の当たりにして過ごしました。それが、その後30年、何度かup & downはありましたが、チャンスを生かせず、結局は坂道を転がり落ちるように勢いを失っていきました。

その意味でも、BASEが多くの人にとってゼロから着想を得られる場となり、世の中を驚かせるような共創を生み出して、日本が再び元気を取り戻すきっかけになればと期待しています。

穐利:ありがとうございます。そのためにもよりコミュニティーの質を上げ、活気ある場にしていきたいですし、新たな仲間の方々にもぜひ参加していただきたいですね。本日はありがとうございました。

BASEが5年目を迎える2025年度は、これまで培った越境のダイナミズムをさらに加速させます。ネットワーキングや分科会、企画委員制度などの仕組みを通じて、多様な知見が有機的に結び付き、アイデアが社会実装へと発展する循環を創出します。そこでは、「社会可能性発見AI(※)」という半歩先を行く生成AIを活用したツールも使える環境を実現しています。

同時に、OPEN HUB Playとの連携により、即時性の高いビジネスモデルから中長期的な社会課題解決まで、あらゆるスケールの共創を支える場として進化していきます。越境と共創を原動力に、日本の未来を切り拓くコミュニティーとして、共に新たな一歩を踏み出しましょう。

※ 社会可能性発見AI:社会課題解決などの「目指すゴール」を設定し、各社のアセット、さらにIOWNなどのNTTグループのアセットを入力するだけで、AIがアセットを掛け合わせた新たな社会の可能性のアイデアを提案してくれるツール。

OPEN HUB

THEME

Hello! OPEN HUB

#OPEN HUBとは