01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

花王は、DXを通じて業務効率化にとどまらず、新たな価値創出を目指している。

2018年にデータ活用を基盤とするDX戦略を本格化し、2024年には「データ知創戦略センター」を設立(2025年1月、データインテリジェンスセンターに改称)、データ利活用を推進している。

消費者の購買行動変化への対応として、双方向型デジタルプラットフォーム「My Kao」を展開し、顧客体験向上を図る一方、社内の縦割り構造を克服するため「データインテリジェンス・プロジェクト」を推進。シチズンデベロッパー育成や生成AIの活用などを通じて、全社員がデータを活用できる環境を整備している。

また、お客さまに強く支持されるシャープな価値提案をし、世界の中で唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ企業」を目指している。このようなDXの取り組みは、企業変革にとどまらず、日本産業全体の新しいグローバル戦略にもつながる可能性を秘めている。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

林雅之(以下、林):浦本さんはもともと、グローバルIT企業の研究所でインターネット技術の標準化や自然言語処理を研究されていて、現在は花王のDX戦略を推進されています。具体的にどんなことをされているのでしょうか。

浦本直彦氏(以下、浦本氏):花王は2025年1月より、情報システム部門とDX戦略部門が統合され「デジタル戦略部門」となりました。その中で、私は「データインテリジェンスセンター」のセンター長として、データのインテリジェンス化、データ基盤の整備、データガバナンスを通じた花王グループにおけるデータ利活用の推進にあたっています。

林:データインテリジェンスセンターはどのような役割を担っているのでしょうか?

浦本氏:花王は創業以来、生活者に寄り添い、生活を豊かにする商品を提供してきました。その過程で、生活者に関するデータが昔からずっと蓄積されてきています。ただ私が見るに、その豊富なデータにもとづき業務上の意思決定をしたり、アクションを取ったり、ということが当たり前になっているかというと、まだ十分でないように感じています。

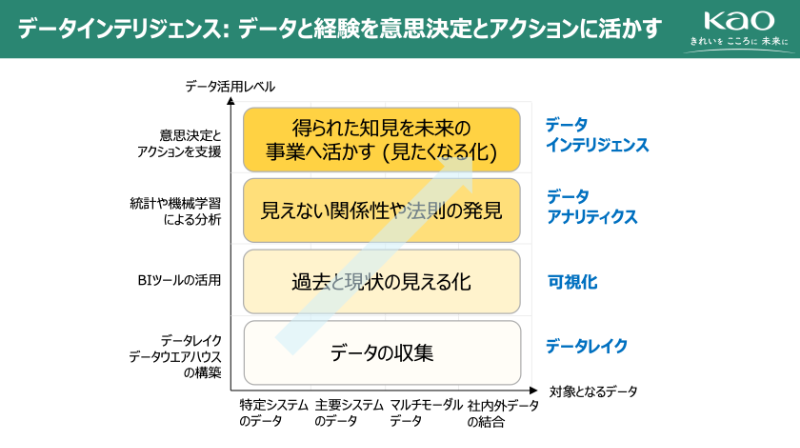

データを有効活用するためには、人間が経験から知恵(インテリジェンス)を生み出すように、データから新しい価値を創り出して、意思決定やアクションにつなげていくことが必要です。そのためにはどうしたらいいか、というテーマから「データ知創戦略」というセンター名を付け、DXの核となるデータの利活用領域やAI活用を担当しており、2025年1月には「データインテリジェンスセンター」に改称し、活動を拡大しています。

林:後ほどまた詳しくお伺いできればと思いますが、浦本さんが花王で手がけられている先進的なDX施策のひとつに、部門の壁を越えて自由に全社データにアクセスし価値創造していく「データインテリジェンス・プロジェクト」がありますよね。

私が現在NTT Comで推進している、大容量/低遅延/低消費電力を兼ね備えた次世代情報通信基盤「IOWN」においてのデータセントリックインフラストラクチャー(DCI:データマネジメントを支えるデータハブ・インフラ)領域や、クラウドのアーキテクチャー、ネットワークと連携するAI技術など、幅広いレイヤーでリンクする部分がありそうです。

浦本氏:なるほど。林さんとは、日本でクラウド・コンピューティングが知られるようになってきたころからの長い付き合いですが、今日もいろいろ参考になるお話が伺えそうです。

林:こちらこそ、企業DXの実践に関して浦本さんにいろいろ伺えればと思っています。早速ですが、花王のDX戦略の推進・実践はどのような経緯でスタートしたのでしょう?

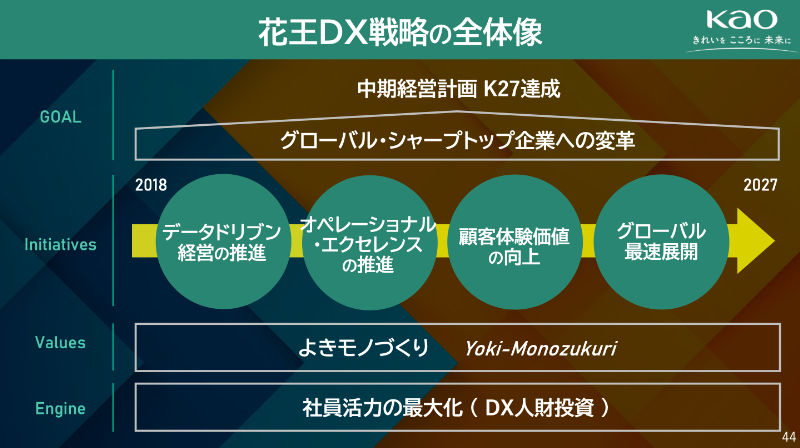

浦本氏:まず、花王におけるDXの取り組みについては、現在の社長である長谷部佳宏が2018年に先端技術戦略室を立ち上げ、DX戦略やデータ利活用に向けた全社的な活動がスタートしました。

これと並行して起こっていたのが、消費者の購買行動の変化です。家庭用品もそうですが、特に化粧品は、実店舗よりもドラッグストアやECサイトで購入する、という方が増えてきました。また、Z世代の若者は価値観が我々と異なり、それが購買行動にもあらわれています。

そこで花王も、2022年に「My Kao」というデジタルプラットフォームを立ち上げました。

林:My Kaoとはどのようなものなのでしょうか。ECサイトとは違うのですか?

浦本氏:オウンドメディアとしてお客さまに情報発信しながら、花王の製品やアイデアを体験してもらったり、ともにアイデアを出し合って課題解決のためのソリューションを創ったりする双方向のコミュニケーションプラットフォームである点が、ECサイトとの大きな違いになります。また、そんな複合的で双方向のコミュニケーションをデジタル技術で実現・サポートしていくことは、花王DXの大きな柱にもなっています。

花王はかつて、生活者のもとにインタビューに行ったり、実際にご自宅に伺って日常生活の様子を見学させてもらったりして、潜在ニーズの発掘に勤しんでいました。しかし今は、コロナ禍なども経て対面タッチポイントでインサイトを発掘する機会は少なくなっています。多様で良質なデータを安定して得ていくためにも、時代に合った新しいやり方に対応しなければなりません。

林:なるほど。データを利活用していこうという社内改革と、生活者行動の変化への対応が連動する形でDXが進んでいったのですね。DXというとスポット的な業務効率化や生産性向上がイメージされがちですが、経営戦略の軸として実践されている点が特徴的ですね。

浦本氏:もちろん、単純なパソコン作業を自動化するRPAや、ローコード開発ツール、AIなどを活用した業務の可視化や効率化も進んでいます。

ですが、こうした例は「D=デジタル化」の延長であって、業務プロセスそのものの変革や、新しいビジネス価値の創出に連続的にはつながらないことも多いのです。DXにおいて重要なのは、新しい価値を生む「X=トランスフォーメーション」を実現できているかどうかだと思います。

林:そうですね。確かに今、日本企業ではDXの取り組みが進んでいて、効率化という点ではかなり実績が出始めていますが、デジタルを活用した新規事業の創造や価値創出というフェーズに行くにはまだハードルが高い印象があります。

実際に、経産省が2024年6月に発表した『グローバル競争力強化に向けたCX研究会報告書』でも、「コーポレート起点の全社目線でのDX活動はわずか(約1割)」と指摘されています。

業務プロセスを変革したり、新しいビジネスを創出したり、といった全社的なトランスフォーメーションの実現に向けて、花王ではどのようなアプローチをされているのでしょうか?

浦本氏:先ほど述べたMy Kaoが顧客体験(CX)向上における変革だとすれば、全社的なデータ利活用を目的とする社内改革はいわばCorporate Transformation、“2つめのCX”と位置付けられます。

この2つめのCX実現に向けて、まず私がボトルネックとして着目したのは、縦割りの組織構造の中で、有益なデータやアセットが各部門で閉じてしまっていることでした。

組織を横断的に見ると、「この部門でやっていることとあの部門でやっていることを連携すると新しい成果が出るかもしれない」と気づく部分がいろいろと出てきます。例えば「必要な量だけきちんと製造する」ため、事業部門、販売部門、生産部門のデータを連携していく、といったことですね。

こうしたデータの「サイロ化」を乗り越えるため、各部門からリーダーを募り、部門横断型のデータ利活用プロジェクト「データインテリジェンス・プロジェクト」を2024年10月に開始しました。

データを連携させる技術的な問題もありますが、やはり部門間を連携していくのは時間がかかるので、残念ながらまだまだ大きな成果に至っているわけではありません。

ただこれらの取り組みは、「組織構造をいかに迅速に変革するか」という部分でも大きな期待がかけられています。というのも、こうしたまったく異なる部門同士の連携など、「サイロ化した状況をデータでつなぐ」トランスフォーメーションは、日本の伝統企業におけるDXの本質ともいえるからです。伝統的な企業であればあるほど組織が縦割り型になっており、それがスピード感を持ったDXを難しくしているでしょうから。

林:縦割り組織はレガシーシステム依存にもつながりやすく、まさに多くの企業がDXに取り組む中で直面している問題かと思います。部門を超えたデータ連携には、そのための基盤がまず必要ですし、そうしたデータ活用にたけたDX人材も増やしていく必要がありますよね。

花王では、IT技術者でなくてもITツールを使って自ら身近な業務課題の改善に取り組む「シチズンデベロッパー」の育成にも注力されているそうですね。

浦本氏:シチズンデベロッパー育成はすでに大きな成果が出ていて、2023年に1,500人を突破し、2027年には3,000人到達を目指しています。長年、生活者のための商品をつくってきた花王には、もともと現場に根付いた「よきモノづくり」のカルチャーがあることもあり、ローコード開発ツールの日常的な活用はかなり浸透していますね。

さらに、年に2回「EXPO」という形でユニークな取り組みを紹介し、称えあったりベテランシチズンデベロッパーやパートナー企業に相談に乗ってもらったりといった仕組みづくりを通じて、全社的な動きに広めています。また、生成AIを活用できる人材を育てていくために、デジタル人材教育のプログラムを走らせており、「AIアカデミー」を開催してAI技術のスキル向上に取り組んでいます。

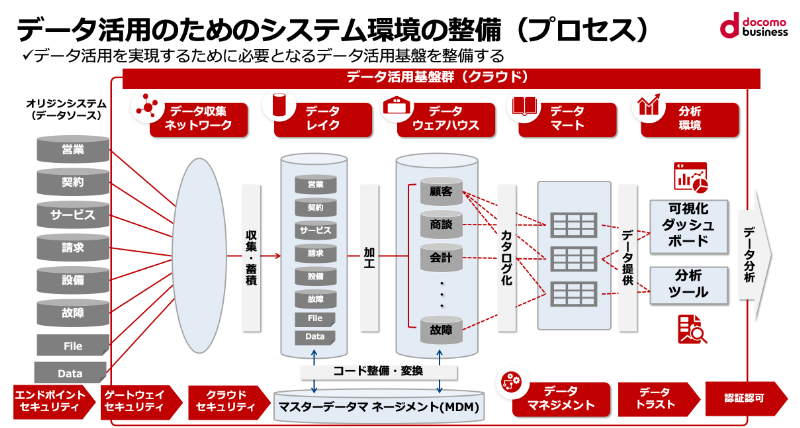

花王はもともと、ERP(統合基幹業務システム)などのデータソースからデータを収集して、課題を持った社員がアクセスできるデータレイクやデータウェアハウス、データの概要やオーナーを知ることができるデータカタログが非常によくできています。それもシチズンデベロッパー醸成が進んでいる理由のひとつです。

林:なるほど。やはり部門の垣根を越えて誰もがデータを使える環境にしていくには、優れたデータレイクや、データのロジスティクスを整えていくことが大切ですよね。

浦本氏:林さんの専門である通信ネットワークにも関わりますね。先ほどDCIに触れられましたが、データレイクだけではなくその周辺まで含めた整備が必要だと実感しています。

林:浦本さんはAIも得意分野ですが、生成AIとデータ利活用を連動させる取り組みなどはされていますか?

浦本氏:業務活用するためのワークショップを開催し、社内での普及を図っています。生成AIをアイデアの壁打ちに活用したり、議事録や提案資料作成に使い始めたりしてはいますが、それだけでは生成AIの力を活用しきれていないと思っていて、業務プロセスの自動化や最適化につながるユースケースがないかと議論しているところです。

また、図や表を含んだ社内文書を学習させて、社内版チャットボットを構築する際にも、単に文書をそのまま使うだけでは精度が出ないので、文書を構造化したり表を再構成したりする必要が出てきます。個人的には、生成AI技術が浸透しつつある現在でも、データの知識化が鍵なのではないかと考えています。

林:データの知識化は、コストの面でも重要かもしれませんね。NTT Comでは、小さなパラメータサイズでも高い日本語処理性能を発揮できる独自の大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」を開発・提供していますが、知識化されていないデータをそのまま学習させようとすると、おのずとパラメータ数の大きなLLMが求められ、高コスト化する傾向があります。

ちなみに、データ利活用の可能性という意味では、データ同士を掛け算することでも新しい価値を創出できそうですよね。弊社でいえば、ドコモグループならではの豊富な行動データや位置データがあるので、それを花王の購買データと掛け合わせたら意外な発見があるかもしれません。

定期的にイベントやワークショップを開催しているこのOPEN HUBを活用して、2社のデータを使った新しいチャレンジなどもできるでしょうし、そこにシチズンデベロッパーの力を掛け合わせると、もっと面白いことが起こる可能性もありますね。

浦本氏:おっしゃる通り、データ活用の次の段階は他社とつなげるフェーズになると思います。そうした意味で、林さんの担当されているIOWNの進化にも期待大です。

林:私たちはインフラ企業なので、データ利活用に必要な機能をワンストップですべて集約したプラットフォーム「Smart Data Platform」なども提供していますし、人やデータを連携する領域に強みがあります。そうした観点で企業の方々のDX推進に貢献できることはたくさんあると思います。

浦本氏:いいですね。ワクワクしてきました。

林:NTT Com社長の小島克重が、10月に開催した「docomo business Forum’24」の中で「『驚きと感動』のDX」という講演をしたのですが、ワクワクするDXを推進する環境は整っていると思います。

浦本氏:花王もワクワク感はとても大事にしているのです。ワクワク感がないと、会社の変革や社会変革もなかなか自分ごととして捉えられませんから。実際にローコード開発ツールを初めて使ったシニア社員が、アイデアを形にすることにすっかりハマってしまい、「月曜日になるのが待ち遠しい」と言うまでのシチズンデベロッパーになりました。こういう小さなところから積み重ねていくことが大切だと思っています。

一方で、小さな「D」から始めるとそこでとどまって大きな「X」にならないことが多いのも事実で、その傾向は日本企業のDX全般にあると思います。「我々が提供できるビジネス価値は何だろう」「これをやることで会社がどう変わって目的が達成されるのか」という点を常に意識する必要がありますよね。私たちも小さな「D」から最終的に企業が変わる、業界が変わるというところまでやり切りたいと思います。

林:花王はこの独自のDXを通じて、どのような企業を、そしてどのような業界革新を目指しているのでしょうか。

浦本氏:まず花王の企業理念として「花王ウェイ」があります。これは花王のミッションである「豊かな共生世界の実現」に向け、ビジョンや基本となる価値観、行動原則を示したもので、これに沿った形で目指すべき企業像があります。DX戦略やデータ戦略は、そうした企業理念を実現するために定義すべきです。

花王は、生活者の生活を豊かにする良質な製品をたくさんつくって販売することに努めてきましたが、時代が移り行く中で、個人の嗜好や体質に合った製品をつくることにも注力するようになりました。例えば化粧品だと、せっかく購入してもらったとしても、どうしても肌に合わなくて使いきれずに廃棄されるケースなどもあり、一人ひとりに合った商品を届けることは今後とても大切になります。ESG経営という観点からも、大量生産・大量消費を前提とするモノづくりは限界が来ています。

また、デジタルの力を活用してお客さま一人ひとりのニーズに深く寄り添ったモノづくりを実現することは、よりエッジの効いたブランドやソリューションが求められるグローバル市場で存在感を高めることにもつながります。花王は2027年までの中期経営計画で、お客さまに強く支持されるシャープな価値提案をし、世界の中で唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ企業」を目指すと表明しているので、DXを通じて新たな価値を創出していくことで、グローバル・シャープトップ企業への変革を推進していけたらと思います。

林:なるほど。まず目指すべき企業像がしっかり示され、それを実現するためのDX戦略と実現手段が設計されているわけですね。ともすればツール導入や効率化に終始しがちなDXですが、何のためのデジタル化なのか、経営目的としっかり連動していることの重要性を改めて感じます。

個人的には、花王DXを起点に業界そのものが盛り上がり、最終的に産業DXというスケールまで育っていくことを期待しています。企業や業界を超えた取り組みが海外で注目される、そんな産業DXが実現できたら日本も大きく変化するでしょうし、NTT Comもそうした変化を支える一助になっていけたらと思います。

OPEN HUB

THEME

Coming Lifestyle

#ライフスタイル