01

2025.07.18(Fri)

目次

1970年に開催された大阪万博(EXPO’70)で、ワイヤレステレホン(携帯電話)など、未来の情報通信の展示を行ったNTTグループ。今回の大阪・関西万博では、どのような展示や支援を行うのでしょうか、まずは全体像からご紹介します。

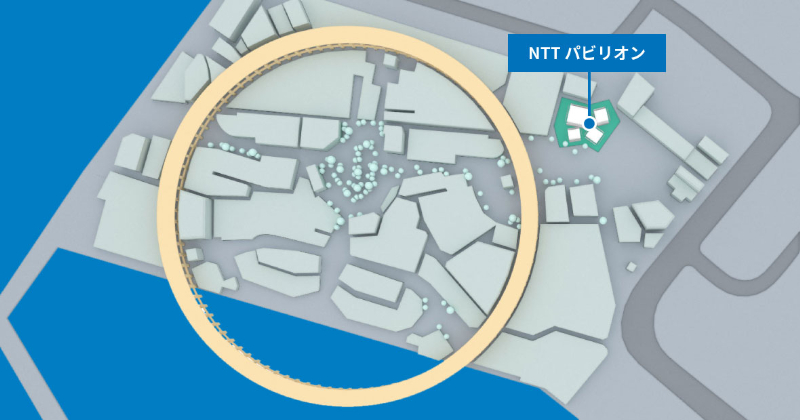

NTTグループは、パビリオンパートナーとして独自のパビリオン「NTT Pavilion」を出展します。これまで培ってきた経験と技術力で進化させた高速大容量、低遅延、低消費電力を実現する次世代の通信環境「IOWN APN」を活用し、未来を担う子どもたちをはじめとしたあらゆる方に、まだ知らない“新しい世界”との出会い、明日を創る体験をお届けします。

このほか、大阪・関西万博の見どころのひとつであるシグネチャーパビリオン「いのちの動的平衡館」(プロデューサー:生物学者の福岡伸一氏)への協賛や、CO2(二酸化炭素)を排出しない次世代のエネルギー源として期待される「水素サプライチェーン」の実装をしています。さらには、オンライン空間上に夢洲会場を3DCGで再現した「バーチャル会場」の構築・運用や、来場者に万博を最高に楽しんでもらうためのAIナビゲートアプリ「パーソナルエージェント」の提供、万博全体を支え2,800万人の来場者にシームレスな体験を提供する「ICTインフラ」の提供なども行います。

大阪・関西万博にNTTグループが出展するパビリオンの建築・デザインコンセプトは「感情をまとう建築」。NTTがめざす未来社会を具現化する革新的な技術や工夫が散りばめられています。

設計では、人間、動物、植物などの自然、デジタルが調和して共存する「多種同在的建築」の実現をめざしました。そこで、建物を4つに分割する「群造形(ぐんぞうけい)」という独創的な設計を採用。構造面では、日本初となるカーボンファイバー製の直径9mmのワイヤーで建物を支える革新的な方式とし、鋼材使用量を抑え、CO2排出削減にも貢献します。

群造形での設計を行うにあたっては、コンピューターによる気流シミュレーションを活用し、海から夢洲会場に吹く風が棟の間を心地良く吹き抜けるように配慮。建物間に「間(ま)」の空間を設けることで、建物と環境が自然に溶け合う効果を生み出すほか、イベントやパブリックスペースとしても活用します。縁側のような中間領域を設けることで、内と外の境界を曖昧にする工夫も施しています。

パビリオンの外観で注目したいのは、2種類の布による演出です。光を反射し日陰をつくる布と、「プルチック感情の輪*1」に基づき色彩を表現した彩り豊かな植物由来の布を組み合わせ、風による布の揺らめきで建築に動きを持たせます。

さらに、来場者がワイヤーに触れると音が鳴ったり、光と風の移ろいによって布がパラパラときらめいたり、訪れた人の表情をセンシングすることで感情の機微をデジタルで表現します。「感情をまとう建築」として、パビリオン全体があたかも生命体のように感じられる空間になるでしょう。来場者が未来に向けて、二項対立を超える哲学の概念「パラコンシステント(同時実現)」や「Self-as-We」「自分だけではなく、他の方の幸せも同時に考える、われわれとしての自己」という概念を体感できる場となることをめざしています。

※1 プルチック感情の輪:アメリカの心理学者ロバート・プルチックが1980年に提唱した人間の感情モデル。喜び、信頼、恐れ、悲しみなど8種の基本感情に対して色が対応付けられている。

NTTパビリオンを訪れる皆さんにご提供する体験のテーマは、「PARALLEL TRAVEL–パラレル トラベル–」です。リアルとバーチャルの境界をなくし、時空を旅する展示体験をお届けします。

一番の目玉が、世界的に活躍するユニットPerfumeが先導する、時間と空間を超えてつながる未来のコミュニケーション体験。1970年の大阪万博の旧電気通信館跡地(万博記念公園の空間)に立つPerfumeが、1970年の電気通信館(CG空間)にタイムスリップし戻ってくるなど、「2025年」と「1970年」を行き来。さらには、動的3D空間伝送再現技術、触覚振動音場展示技術とIOWNにより、電気通信館跡地で行われる3人のパフォーマンスの映像、音声、振動(触覚)をNTTパビリオンに伝送し再現。NTTパビリオンにいる来場者は、Perfumeの気配を感じる空間を共有することができます。来場者の動きに呼応し、空間の光やステージ上の美術が連動するなど、没入感のある仕掛けも満載です。

まだ誰も体感したことのない時空の旅をPerfumeとともにお楽しみください。

もう一つご紹介したい体験展示は、生物学者の福岡伸一さんがプロデュースするシグネチャーパビリオン「いのちの動的平衡館」とNTTパビリオン間をつなぐ「いのちふれあう伝話」です。2つのパビリオンに専用の端末を設置。それぞれをIOWNでつなぎ、映像や音声だけでなく、身ぶり手ぶりなどによる「触覚」も双方向に伝え、来場者同士のよりリアルなコミュニケーションを実現します。

これらの体験を支えているのが、次世代のコミュニケーション基盤「IOWN」をはじめとする最先端のR&D技術です。NTTグループは夢洲会場の光ファイバーネットワークにIOWN APN(All Photonics Network)装置を設置し、高速大容量、低遅延を兼ね備えた通信環境を提供します。

IOWN APNは映像や音声に関する膨大な量のデータを圧縮せず光信号に乗せ、超高速で送ることが可能な次世代の通信技術です。これまでの通信ネットワークでは、映像や音声を送るときにデータを圧縮する必要があり、伝送には数秒の遅延が生じていました。しかし、IOWN APNは圧縮の過程を経ないため、遅延は従来回線の200分の1程度に。そのため、遠隔地の映像や音声をほとんど時間差なく伝送でき、専用機器と組み合わせると触覚までも共有することができます。さらに進化したIOWNの実力をぜひご体感ください。

IOWN APNを活用する取り組みとしてもう1つご注目いただきたいのが、開幕初日となる2025年4月13日(日)の目玉イベント「1万人の第九 EXPO2025」です。

万博アンバサダーでもある総監督・佐渡裕氏の指揮のもと、万博会場内に1万人の合唱団を配置し、事前に全世界から募集した歌声投稿とも統合させながら、“いつでも・どこでも・だれとでも・心と歌声がつながる”をコンセプトとした唯一無二のベートーヴェンの「第九」大合唱を創り上げます。

NTTグループは、大合唱団を配置する大屋根リングとウォータープラザの2拠点の映像・音響装置をIOWN APNで接続し、遅延のない音と映像で一体感あるハーモニーの実現を支援します。

また、この大合唱の様子は特別番組として全世界に配信されます。この番組制作でもIOWN APNを活用。夢洲会場から毎日放送本社のサブコントロールルームに合唱をリアルタイム伝送することで、遠隔での番組制作(リモートプロダクション)を実現します。

こうしたリモートプロダクションの手法は、さまざまな放送事業者とともに実証が進む領域です。スポーツ中継や音楽イベント、劇場中継などでは、中継車で複数の機器を現地に用意し、多くのスタッフを派遣する必要がありました。しかし、中継規模が大きくなるほどコストがかかるだけでなく、今後は技術者不足によって高品質の制作環境の維持が難しくなっていくといった課題が想定されています。

撮影現場と制作拠点が物理的に離れていても、IOWN APNによって制作に必要な映像・音声信号や機器間の制御信号などをリアルタイムでやり取りできれば、コストや人材面の負担を抑えながら、中継現場よりも映像・音声環境の良いスタジオで番組制作を進めることができます。音楽、演劇、スポーツなどの中継はより臨場感を増したものに、ニュースなどでの現地リポートはよりリアリティを感じるものに進化していくでしょう。

リアル会場編の最後にご紹介するのが、水素サプライチェーンの実装です。

NTTグループがエネルギー供給を支援するという取り組みを意外に感じる方も多いかもしれません。しかし、大阪・関西万博の会場では、エネルギー流通ビジネスを手掛けるNTTアノードエナジーが持つトータルプロデュースの強みを生かし、CO2を排出しない次世代エネルギーである水素の「つくる」「ためる」「はこぶ」「つかう」というサプライチェーンを実現します。

具体的には、NTTパビリオンにおいて、太陽光発電などを使って水を分解しグリーン水素*2を生成。その一部を地中の通信用管路を活用した水素パイプラインを使って約200メートル離れたパナソニックグループパビリオンに運びます。そして、両パビリオンに設置した純水素型燃料電池にグリーン水素を供給し、発電した電力を展示用に利用します。

水の分解で生成できる水素は、エネルギー自給率が低い日本でも自給可能なエネルギー源として大きな注目を集めています。天候に左右されやすい太陽光発電などを活用してグリーン水素を生成し、貯蔵・運搬できれば、再生可能エネルギーを安定的に利活用することにもつながります。誰もが水素を利用できるようにするためにも、「つくる」「ためる」「はこぶ」「つかう」といった仕組みの構築が重要です。

グリーン水素の利活用による循環型社会の実現をめざす今回の取り組みは、将来の社会インフラとして水素エネルギーを活用するためのモデルケースとなっていくでしょう。

※2 グリーン水素:再生可能エネルギーで水を電気分解しつくる水素のこと。生産過程でもCO2が排出されないため、脱炭素時代の新たなクリーンエネルギーとして注目されている。

OPEN HUB

THEME

Smart World Now

#スマートワールド