01

2025.07.09(Wed)

#73

目次

――現在の百貨店業界が抱える課題と、それを乗り越えるために掲げられている三越伊勢丹グループの「グループの力を結集し、全国/全世界の人へ高感度上質体験を届ける“特別な”百貨店」というビジョンについてお聞かせください。

和田氏:まず百貨店業界の状況については、これまでの「失われた30年」と言われる期間においても売上規模が大きく減少したわけではありませんが、その中身は大きく変わってきました。百貨店はかつて唯一の総合大型商業施設として多様な商品を取り揃えていましたが、時代が進むとともに様々な小売業態が出現し、かつて花形だった玩具や家具、子供服なども、今では扱っていない百貨店も多くなり、百貨店も一定の領域に特化するようになってきています。

また近年、機能性やシンプルさを重視するライフスタイルが広がりを見せていますが、これはファッションを重視してきた百貨店とは真逆といってよい現象です。三越伊勢丹グループとしては、時代の先端をいく高感度の商品、素材がよくて手の込んだ上質な商品に高い価値を感じ、欲しいと思っていただけるお客さまに最も支持される存在になることを目指しており、これを「高感度上質戦略」と呼んでいます。このような消費は高価格帯になるため、eコマースでの販売は伸びておらず、百貨店が最も得意とする領域であり続けると考えています。

ところが、人口減少が進む中、高感度上質消費の商材はどうしても人口が集中する首都圏に集約され、世界的なブランドが地域の百貨店から撤退する流れが起きています。広島三越もそのひとつですが、それでも高感度上質消費によって生活を豊かにしようとされている、所得が高いお客さまは年々増えているのが現状です。

このような需要と供給のねじれを解決するため、三越伊勢丹グループの世界トップクラスの商品調達力を活かした「拠点ネットワーク」という店舗間相互送客の取り組みを始めています。これまで、品揃えも外商スタッフも店舗ごとに所属し、店舗ごとにビジネスをしてきましたが、今では広島のお客さまのために首都圏の大型店舗の商材を取り寄せたり、広島のお客さまを首都圏の店舗にアテンドしたりといった連携が進み、広島三越ではこの2年間で、首都圏の商材の取り扱いが前年比2倍のペースで増えています。

――そのような動きがグループ全体で進む中で、広島三越と岩田屋三越ではどのような取り組みが進められているのでしょうか?

和田氏:広島から東京へのアテンドと言っても、広島の店舗ほど頻繁に行けるわけではありませんし、商材の取り寄せについても多くの商品を見てその中から選びたいというご希望をかなえにくいというデメリットがあります。距離という壁を越えるため、オンライン会議のアプリで東京と広島をつないで、東京の店舗をオンライン中継でショッピングしていただく試みもしましたが、タイムラグや映像品質の問題がありました。このような課題を乗り越え、将来的には首都圏の商材の取り扱いをさらに増やしていきたいと考え、突破口を模索していたところ、私が前に所属していた福岡にある岩田屋三越のビルオーナーで、当時からNTT研究所で開催されるR&Dフォーラムにお誘いいただくなどお世話になっていたNTT都市開発の方から「リモート販売に使えるものがあるかもしれないですよ」と改めてお声がけいただき、大手町のOPEN HUB Parkをお伺いしたことが始まりでした。

足立:和田さまにOPEH HUB Parkへお越しいただき、まずは参考になりそうな私たちの技術をご紹介しながら、広島三越の売上を拡大させていくための戦略をディスカッションしていきました。その中で、新たな技術を活用した接客方法の実証実験をするには、まずは距離的にも近く、首都圏に次ぐブランド数/ショップ数がある福岡の岩田屋三越との連携を模索するという発想に至りました。

広島のお客さまに、広島や東京だけでなく福岡の店舗も選択肢のひとつとして魅力を感じてもらい、取扱商品の購入や実際の訪問につなげる施策ができないかと、和田さまと一緒に岩田屋三越さんへお声がけしました。岩田屋三越の方でも、ちょうど九州全体から来客を促す戦略を描いていたタイミングで、その方法を探る目的も兼ねてデジタルを活用した広島三越との連携をスタートさせることとなりました。

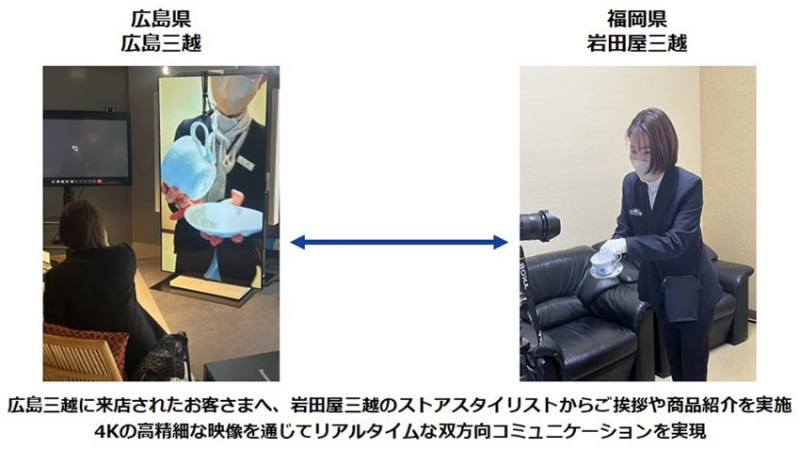

具体的には、2025年3月に岩田屋三越でお客さまをお呼びするイベントがあり、そこへ広島のお客さまが期待感を持ち、訪れてみたくなることを目的とした実証実験に取り組みました。プロジェクトを進めるにあたり、福岡の岩田屋三越を訪れてみると、館のサイズや商品のラインナップなど、広島三越と比べてスケール感が大きいことはもちろん、お客さまをアテンドするストアスタイリストの方がみなさんアットホームな雰囲気で、接客もすごく丁寧な印象でした。これらの魅力を感じていただくためのツールとして、実証実験ではプロジェクターによる空間演出、等身大のディスプレイによるリモート接客、XRグラスによるライブ配信映像の3つを取り入れることとなりました。

――3つのツールを活用した実証実験の内容についてお聞かせください

足立:岩田屋三越の魅力を伝えるために、広島三越のカスタマーサロンにお客さまをお呼びして、デジタルを活用したリモート接客を実施しました。広島の10倍の売上規模がある福岡の店舗は、やはり雰囲気も全く違います。現場に行かないと伝わらないような雰囲気を味わっていただきたいという和田さまの希望にお応えするために、プロジェクターを活用し壁面に岩田屋三越の店内紹介映像を投影しました。これを見るだけで、奥行きの広さや店舗の多さなど、カタログやWebサイトではわからない規模感が伝わったというお客さまの声もいただきました。

また、広島三越で取り組まれていたオンライン会議のアプリによるリモート接客の課題を解決するツールとして導入したのが、「OPEN HUB Window」。4Kの高精細な映像と音声通信を低遅延で実現し、離れていても同じ場所にいるかのようなコミュニケーションを可能にするディスプレイ型のコミュニケーションデバイスです。

和田氏:OPEN HUB Windowには、広島三越のカスタマーサロンで見ていた外商員もお客さまも圧倒されていました。250cmの等身大のサイネージで通信のタイムラグも感じず、額の汗も見えるほど高精細なので、福岡のスタッフが目の前にいるとしか思えない、ふつうに接客しているような錯覚を覚える体験でした。

足立:お客さまからは、「まるで(ディスプレイの)向こう側にいるようですね。臨場感もあり、商品も細部まできれいに見えて素敵です」というご感想もいただきました。

山﨑:そして、岩田屋三越の店内を回遊しながら、気になった商品を手に取ってみるようなリモート体験を実現するために活用したのが、「MiRZA®」※というXRグラスです。着脱がしやすく、約125gの軽量で一般的なメガネに近い形状をしたMiRZA®と、XRグラスのカメラ映像の伝送およびMR技術を活用したビデオ通話機能を持つ「NTT XR Real Support」というソリューションを組み合わせてご利用いただきました。

岩田屋三越のストアスタイリストがXRグラスをかけて店内を歩き、そのカメラ映像を広島三越のお客さまにご覧いただくことで、ストアスタイリストは広島三越のお客さまとハンズフリーで会話をしながら、商品のご紹介・ご提案をすることができます。例えば「その商品の裏側を見たい」「右の棚が気になる」といった声に応じて、臨機応変に商品を現場からご紹介しました。お客さまからは、「生中継感があり、店舗の内装や雰囲気を感じながら、現地でお買い物をしている感覚を味わえて楽しい」というご感想もいただきました。

広島三越カスタマーサロンにおける取り組みの紹介動画

※MiRZA®(ミルザ)は、NTTコノキューデバイスの商標です。

――実証実験で得られた成果と今後の課題についてお聞かせください

和田氏:始める前は、現地にいるストアスタイリストがフロアを移動する空白の時間をどうするのかといった不安もあったのですが、むしろそういう時間にこの新たなリモート接客の体験について興奮気味にお話しされるなど、想像以上にお客さまには楽しんでいただくことができました。デジタルツールを活用したリモート接客自体がエンターテインメントとなっていたという印象です。

広島という地域にいると、あえて近距離の福岡に買い物に出かけるという発想にはなりづらく、どうしても東の東京に目が向いているお客さまが多いのですが、今回の実験を通じて岩田屋三越の店舗や商材、外商員に興味を持ち、訪れていただくための背中を押すだけの効果は得られたと感じています。

ただ、この効果はビジネスとしてそこまで大きなものではありません。将来的には、距離という大きな壁をデジタルツールによって乗り越え、ビジネスとして爆発的な効果を生み出すことがNTT Comさんとの取り組みのゴールです。例えばトップ顧客の方にはご自宅からストアスタイリストを呼び出して、モニターで直接つないでお買い物をして決済ができるようになったり、また新しい体験によって富裕層の新規顧客を獲得し、外商への加入率を上げたりといったことができないかと考えています。

私たちだけで考えていると、どうしても今のビジネスをデジタル化するという発想に陥りがちですから、今回のように想像もしていなかった技術を起点に発想し、その技術があって初めて可能になる販売方法など新しいビジネスモデルを産み出すというアプローチも重要になってくるかもしれません。

古川:今回の実証実験に関しても、等身大ディスプレイが大きくて移動させられなかったり、XRグラスが既存のものでお客さまに合わせたカスタマイズができなかったりといった細かな課題のブラッシュアップについては和田さまと検討させていただいています。

ただし、和田さまも仰っている通り、ゴールは地域の百貨店が抱える品揃えや人手不足といった課題をデジタルツールによって根本的に解消することですから、今後の取り組みとしては今回のアップデートをくり返すのではなく、新たな実験を年に3〜4回のペースで続けていくというお話をさせていただいているところです。

足立:個人的に、今回うまくいったと感じたポイントは、岩田屋三越のストアスタイリストの方がツールを前向きに使ってくださったことです。等身大ディスプレイの前で、こういう紹介の仕方をしたらお客さまが喜ぶのではないかと熱心に考えてくださるなど、リモート接客の現場側からもアイデアを引き出せたことに、デジタルツールのポテンシャルが見られたと思っています。

――広島三越は今後、デジタルツールの活用によってどのような百貨店へと進化していくのでしょうか?

古川:広島三越のみなさんにOPEN HUB Parkにお越しいただいた時、リモート接客において「見せるだけでなく、触覚の伝送も含めてリアルな買い物体験を目指したい」という話を伺いまして、それはやり遂げたいなと思っています。

和田氏:映像では、生地のザラザラ感まで解像度高く見えていましたが、触らない限り、触覚はわからないので、そこまでできると理想だと思っています。eコマースの普及によって全国どの地域でも日用品や書籍を気軽に買うことはできますが、高感度上質なファッションを購入するには、画像や映像だけでは至りませんよね。

とはいえ、三越伊勢丹グループには「こころを動かす、ひとの力で。」という企業理念があるように、すべてをデジタルに担わせることはありません。デジタルを使わないのではなく、ものすごく使った上で、デジタルの及ばないところに人の力を必ず加えていく。そこが私たちの優位性だと考えています。

古川:そういう意味で、今回はメタバースやXRなど、最先端のデジタルを駆使するNTTコノキューとも共創することとなり、百貨店というリアルな場と掛け合わせることで何が生まれるのかと、本当にわくわくしています。

山﨑:やはりリアル店舗に来て、モノを見て触って買うことが至上の体験だと思いますが、実際にデジタルツールを活用した接客の様子を拝見し、人の力をデジタルが補足できる、デジタルでここまでの感覚は体験できるから、あとは人が後押しするだけというところまでは来ていると感じました。NTTコノキューとしては他にも3Dモデルの活用をはじめ、より没入感・臨場感の高い体験をご提供できる技術・表現方法など、引き続きご提案していければと考えています。

和田氏:三越伊勢丹グループとして、地域の百貨店は館業から百貨業への転換を掲げています。広島三越は中規模店舗ですが、将来的にはものすごくコンパクトでかっこいいものになっていくべきだと考えています。イメージとしては、上質な食品と1階のコスメ、フレグランスにちょっとした什器があるくらいで、あとは高機能で洗練されたカスタマーサロンに来れば、全国の多様な特色のある店舗のリモート接客が体験できるような世界観です。今後、人口がさらに減少してラグジュアリーブランドの在庫が首都圏に限定されても、地域のお客さまもそれに触れる機会を担保していければと思っています。

古川:私の中にも同じイメージがあって、カスタマーサロンがデジタルルームになっていて、新宿でも銀座でも、目的に合わせて好きな店舗でイマーシブな買い物体験ができる。また、地域の百貨店がIOWNによって互いにつながり、店舗間コミュニケーションも活性化される。さらには、データ活用によって一人一人のお客さまの顔が見えるビジネスに寄与し、外商員の方々をエンパワーメントしていく。今回は、地域の百貨店DXの一歩目として岩田屋三越と共創させていただきましたが、将来に向けてはそんな世界観を描いて、多様な取り組みを進めていきたいと思っています。

OPEN HUB

Theme

Future Talk

#専門家インタビュー