01

2025.07.09(Wed)

#80

この記事の要約

日本の鉄道は少子高齢化で維持が難しくなってきており、上下一体型経営による投資負担も重い。

通信インフラの見直しが急務となる中、東京メトロは鉄道総合技術研究所、日立製作所、三菱電機、NTTドコモビジネスとともに公衆5G活用の実証実験を行った。

専用設備依存を減らし共通通信基盤を構築するとともに、異なるメーカー間の相互運用や既存機能の実現性を検証。丸ノ内線での試験ではCBTCなど重要システムの安定稼働を確認し、省力化や国際標準対応の可能性を示した。

鉄道DX推進の大きな一歩であり、今後はAIや6Gとの連携により、安全性と効率性を両立した未来型交通インフラの実現が期待される。さらに今回の成果は、鉄道に限らずほかの社会インフラへの応用や、国際競争力強化にもつながる意義深い取り組みともいえる。

※この要約は、生成AIをもとに作成しました。

目次

――今回、東京メトロの営業線内で公衆網の5Gネットワークを活用した鉄道運行の実証実験を展開されたとのことですが、その背景にあった課題はどのようなものだったのでしょうか。

東京地下鉄 小川祥吾氏(以下、小川氏):鉄道を含むすべてのインフラ事業に共通している課題かと考えていますが、インフラ設備の維持管理は、少子高齢化に伴って年々困難化していると感じています。また、先進的な鉄道システムで知られる欧州諸国では、「上下分離」といってインフラ設備は国が持ち、事業運営を民間が担っているケースが多いのですが、日本の鉄道事業は上下一体構造になっており、鉄道事業者はインフラ設備を固定資産として大量に抱え長期的な事業経営をしなくてはなりません。そのため投資負担が重く、時代の変化への対応が難しいという構造的な問題を抱えています。

一方、DXの流れは鉄道業界にも波及しており、自動運転やデジタルを活用した設備状態の監視などにスピード感を持って対応しなくてはならない状況です。こうした中、特に進化の速い通信インフラに関して、最新技術を検証するとともに、鉄道事業者ごとの専用通信網ではなく公衆網を活用した運行を検証したいと考えました。

――公衆網を活用すれば、これまでの維持管理負荷が軽減できる可能性があるということでしょうか。

鉄道総合技術研究所 中村一城氏(以下、中村氏):東京地下鉄に限らず、「列車運行に関わる情報の伝送」に関しては、全国の鉄道事業者が自分たちでネットワーク設備を整え、管理・運営するのが基本でした。これらの設備の更新負荷は相当なものですし、また一度導入すると数十年使い続けるものなので、特に無線システムに関しては、急速な技術革新に対応が追いつかないケースがあります。そのため「ほかの事業ではできていることが、鉄道業界ではまだ対応できない」ということも起こってしまいます。

同時に、現在の少子高齢化を考えると、定期的にメンテナンスをしていく人材が減り、現状の鉄道運行を維持していくことが非常に苦しくなることも目に見えています。この状況下で、いかに人手をかけずにメンテナンスしていくか、列車の運行に関わる情報を効率よく伝送していくかが大きな課題となっており、「鉄道事業者が使う通信インフラの整備・改革」が今、大きく期待されているわけです。

――今お伺いした課題感を踏まえ、今回の実証実験における技術的なポイントを三菱電機・日立製作所のお二方からそれぞれ教えてもらえますか。

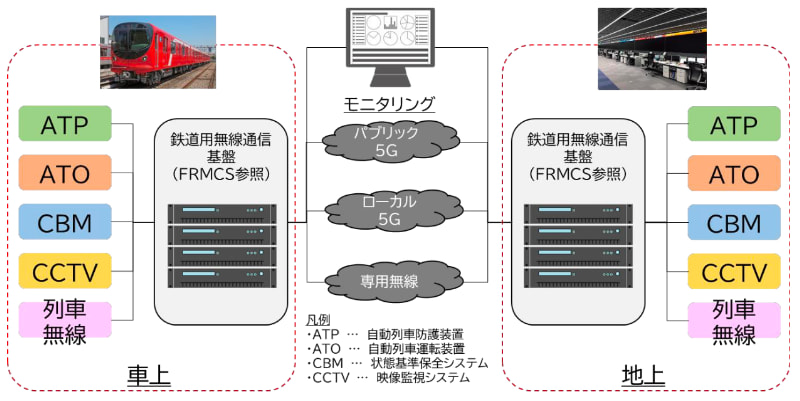

三菱電機 佐藤浩司氏(以下、佐藤氏):これまでの鉄道システムでは、鉄道車両に搭載された機器と地上に設置された機器が通信する時に、そのシステム専用に無線通信路をつくっていました。そのため新しい機能を追加しようとすると、通信路もその都度新たに検討することになり、業務ごとに設備が専用化していってしまうという問題が生じていました。

これを解消するため、地上にある基地局と車両を結ぶ通信路をパブリック5G/ローカル5G/従来の専用無線など複数選択を可能にし、さらにあらゆる業務アプリケーションに柔軟に対応可能な、汎用性の高い共通通信基盤を構築できないか考えました。それぞれのアプリケーションに適した通信路を提供することで通信リソースの有効活用を可能にし、また新しい機能を追加しやすくすることで時代の変化にも迅速に対応できるようにしていくことが技術的なポイントです。

日立製作所 近江泰志氏(以下、近江氏):今回のこうした技術的な取り組みにおいては、主に2つの革新性があります。

第1に、個別の業務専用でなくさまざまな業務に対応可能で、さらにメーカーの垣根を越えて共通的に利用できる大規模通信インフラの構築・活用を検証できたこと。そして第2に、5Gや公衆網など既存の汎用無線技術を鉄道向けに改造せず活用し、その適用性を実証したことによって、鉄道DX推進に必要な大容量通信を確保し、専用設計依存から脱却した未来型鉄道運行システムの実現性を示せたことです。

また、そうした専用設計依存を解決するために重視されたのがインターオペラビリティー(相互運用性)で、本来競合となるような我々2社が協働した理由でもあります。鉄道事業者からすると、1社依存では何かあった時の代替手段がなくなってしまう。そこで今回の実証では、「異なるメーカーでも相互運用できることを実証してください」と、東京地下鉄から2社に依頼がありました。そのような経緯から、今回の実証に適用した共通通信基盤の仕様書を取りまとめた日立製作所が「一旦地車全体の実証を済ませてしまう」のではなく、あえて初めての実証から、日立製作所は地上側、三菱電機は車上側と共通通信基盤の準備を分業しました。まだ実証試験の段階にある中、仕様の確認から開発、実証完了まで、一貫してインターオペラビリティーが担保された前例のない協働体制も画期的だったと思います。

――NTTドコモビジネスは今回、5Gのネットワークインフラを提供する形で協力したわけですが、どのような点がポイントでしたか?

NTTドコモビジネス 岡野翔平(以下、岡野):「パブリック5Gの鉄道運行への活用」それ自体が、今回の実証実験においてもっともチャレンジングなポイントだったと考えています。

公衆網は文字通り「誰もが使える電波」であり、鉄道事業者自身でメンテナンスをしなくていいというメリットがあります。ですが、高水準の安定・安全性が求められる鉄道運行への活用において「少ない遅延で、自営網と同じ品質で使えるか」という観点では、まだまだ課題が多いのも事実です。今回、公衆モバイル通信の活用可能性を追求していくという点で、5Gの社会実装としても非常に大きな意味を持つ実証実験だったと捉えています。

――実証実験は2024年8月から2025年3月までの半年以上にわたって行われましたが、構想自体はいつごろ立ち上がったのでしょうか。

小川氏:2022年だったと思いますが、海外動向や公衆網に関する勉強会をプライベートで立ち上げたのが最初です。今回の実証実験は、「通信インフラの効率化」と狙いを定め、3つの観点から検証を行いました。

1つめは、専用設備を必要としないパブリック5Gと、専用設備を必要とするローカル5Gのそれぞれの環境において鉄道システムの検証を実施し、5G通信の活用によって通信インフラ設備を効率化できるかどうかを検証すること。2つめは、最新技術を活用した効率化と安全性・安定性の両立が可能かを客観的に評価すること。そして3つめは、世界動向を踏まえ、国際的に検討されている鉄道用通信基盤の機能仕様をもとにしたシステムを構築できるか検証すること。この3つにもとづき、実証実験を設計していきました。

――実証実験の内容を教えてください。

小川氏:欧州で進められている、5Gを活用することを想定した次世代鉄道移動通信システム「FRMCS(Future Railway Mobile Communication System)」を参照にしたプロトタイプを日立製作所・三菱電機に開発してもらい、東京メトロ丸ノ内線の新大塚駅〜後楽園駅間のフィールド内に試験環境を構築して実施しました。

具体的には、ローカル5Gとパブリック5G、それに専用無線を切り替えながら地下・地上の両方において、それぞれの電波伝搬特性を調査しました。また、地上と列車間においてさまざまな条件下で通信品質が確保できるかどうか、そして列車制御システムであるCBTC(Communications-Based Train Control)などの重要なシステムで公衆網を使って制御できるかどうかの検証を実施しました。

丸ノ内線の新大塚駅〜後楽園駅間は、地下・地上の両方を走行する区間であり、5Gの整備が終わった区間が含まれていることもあって今回の実証のフィールドに最適でした。

――今回の実証実験に参加した日立製作所・三菱電機のお二方から、技術的に難しかった点や工夫したところを教えてもらえますか。

近江氏:先に述べた通り、今回、インターオペラビリティーを重視して鉄道無線通信用の通信基盤を2社で開発することになり、基本的な仕様を日立製作所から提案したのですが、そもそもこうした取り組みは初めてで、複数社で共同して進めることにまずハードルがあったと思います。2024年8月に現地で本格的な試験が始まる1年前から、三菱電機・日立製作所の両社で、仕様の読み合わせや互いに装置を持ち寄っての工場試験などを行い、仕様通りにつながるかどうか、何回かに分けて確認を行いました。それがかなり大変でしたね。

佐藤氏:自社でつくった仕様書にもとづいて地上と車上に設置される通信装置をどちらも自社でつくり、これらの装置間を正常に接続することは比較的簡単ですが、各装置を別々の会社がつくる場合、仕様書を見てつくってすんなり接続できるケースは意外と少ない。かなり細かいところまで丁寧に仕様を書いておかないと、解釈の違いが発生してしまうためです。

今回は、日立製作所の仕様書を細かく確認させてもらい、必要に応じて記載の見直しなどを行うことで、なんとか事前の試験を成功することができました。そうした経験から、「相互運用を前提とした場合、どこまで仕様の詳細を詰めておくべきか」という知見を得られたと思います。

近江氏:公衆的なインフラとして、「さまざまなメーカーが同じ仕様書に則って同じものをつくれないといけない」という条件は非常に大きなポイントになります。これがないと鉄道DXもなかなか広がっていかないと思いますので、今回標準化を確認できたことは大きな意義があると捉えています。

中村氏:私も工場試験の見学に参加したのですが、最初は想定通り動かず、「どこに問題があるのか?」ということでプログラムを1行1行突き合わせて確認していきましたよね。相互運用と一言でいいますが、実現するのは本当に大変で、今回そこを乗り越えたということでひとつのハードルをクリアしたと思います。

近江氏:ただ、工場試験はクリアしても、実証実験とは環境が異なります。丸ノ内線の一区間を使うので、当然ながら本番環境での事前試験は不可能で、当日の一発勝負というのもスリリングでした。

小川氏:試験当日は、深夜0時ごろに営業が終了してから1時間かけて試験設備に切り替え、3時間くらい電車を走らせて、朝4時には始発に向けて通常設備に切り替えていました。走行区間を最大20往復くらいしたのですが、こうした試験のみならず通常の保守業務を夜間にしなければならないケースも多く、効率化や省力化の必要性も改めて実感しました。

佐藤氏:ローカル5G基地局は日立製作所も三菱電機も沿線に設置していましたが、それを全部組み合わせて動作確認できるのも現地のみでしたね。想定外のことも多々発生し、その都度対応しながら進めていきました。

また、最終報告書をまとめるために実験中に収集したログデータの整理が必要だったのですが、このデータがとにかく膨大な量ですし、日立製作所と三菱電機で取ったログのフォーマットや粒度を揃えなくてはなりません。これもなかなか大変な作業で、まさに終盤のクライマックスでした。

――ネットワーク面での工夫点はありましたか?

岡野:今回はパブリック5G、つまり公衆網を使うということで、特にドコモのネットワーク設備を新規開発した部分はありませんでしたが、公衆網を活用して国内営業線で初めてCBTCを5Gで稼働実証できた点は非常に大きいと思います。夜間限定ではありますが、運行成功という大きな成果を得られて、社内からも喜びの声が聞かれました。

現在NTTドコモビジネスでは、サービスごとにネットワークを仮想的に分割(スライス)して、低遅延や大容量、帯域確保などさまざまな品質要求に安定的に対応できる「ネットワークスライシング技術」というテクノロジーを開発しているのですが、そういった技術を将来的に適用していければさらに良い成果が得られると考えています。

――プロジェクトをまとめる東京地下鉄では、実証実験を終えた成果をどのように捉えていますか。

小川氏:目指していたことはすべて検証できて、特に通信インフラ領域ではおおむね想定通りの結果でした。これまで3GからLTEに、そして5Gへと進化する中、遅延もかなり少なくなったと聞いていましたが、実際に今回構築したシステムで一定の条件下であれば列車を運行できることがわかりました。

鉄道という重要なインフラ事業において初めて公衆網であるパブリック5Gを使った今回の実験成果は、5社でデータ公開を合意していますし、鉄道業界内で立ち上がりつつある委員会などに提供し、鉄道DXの推進に尽力していく予定です。

中村氏:鉄道事業者の中には、専用設備が必要となるローカル5Gの整備が困難で、公衆網のみの活用を望む事業者も多数あります。今回の実証で得られた公衆網活用データは、今後に重要な知見となるはずです。

――今回の実証実験を踏まえて、鉄道、それに伴う社会活動はどのように変化していくとお考えですか。

小川氏:今回の実験で、重要設備での5Gの活用に未来が見えたこと、また画像や音声システムでの実現性も確認することができました。さらに今後、鉄道DXの未来には、そうした画像・音声データ等の車両運行で収集したデータをもとに、AIエージェントが業務判断・遂行などを担っていくことも視野に入れ、積極的に検討していきたいと考えています。5G、そしてそれに続く6Gと、進化するネットワーク技術が、我々の目指す次世代交通インフラにおけるバックボーンとして機能していくことも期待しています。

中村氏:そうした鉄道DXの第一歩として、鉄道運行に公衆網が活用できるという可能性を示せたことは大きな効果です。一方で、長期的な信頼性やリソースの有効活用など、さらに検証を重ねなくてはならない分野もあります。ただ将来的には、NTTドコモビジネスのお話にあったスライシング技術などの進化によって、より鉄道事業者のニーズに即した通信が可能になるでしょう。

鉄道事業者側のインフラの維持管理にかかる工数やコストが大きく下がれば、鉄道事業の運営に大きく貢献できますし、通信技術の進化により新しく便利なアプリケーションの創出が可能になることも期待できます。今回の成果をぜひそこにつなげていきたいと思っています。

佐藤氏:将来的に鉄道DXが発展していけば、さらに多くのアプリケーションを利用することになるので、通信の交通整理は必要になりますよね。現状はどのスライスに何を載せていくのか考えて設計していくことが必要ですが、小川さんが述べられたように、将来的にはそこもAIが担う未来が来るでしょうね。

近江氏:そういう意味でも、公衆網を含んだ共通の通信基盤の実現可能性を示すことができたことはメーカー側としても大きな意義があると感じました。こうした共通基盤は、事業競争する領域とは異なります。逆に共通基盤があってこそ、その上に載せる鉄道DXや自動運転などにおける付加価値をどう開発していくかが、メーカーの腕の見せどころになると思います。共通基盤を開発する「共創」と、将来の付加価値をつくる「競争」の2つでこれからも鉄道業界に貢献していきたいですね。

岡野:コロナ禍を経て、リモートワークをはじめとする「移動を前提としない生活様式」が定着しました。それによって、かえって「移動する」ことの価値が高まり、どこかに足を運んで誰かとリアルで会う・体験することの重みも増していると感じています。

インフラ分野における公衆網の活用にはまだ課題も残っていますし、社会実装には一定の期間が必要ですが、実現すれば運営の効率化と持続性向上につながると思います。鉄道やバスなど、移動インフラは世の中にとって不可欠なものですし、今後も技術開発・社会実装を通じて、便利で効率的な移動の実現に寄与していきたいと思います。

OPEN HUB

Theme

Hyper connected Society

#IoT