01

2025.07.09(Wed)

#76

この記事の要約

NTTドコモビジネスとNTT Digitalは、都市型音楽フェス「SYNCHRONICITY’25」でWeb3技術を活用した本人・年齢確認の実証実験を実施。マイナンバーカード情報をスマホに取り込み、必要情報のみを提示できるデジタルソリューションを活用した。入場者の一定割合が事前登録し、利便性や安全性に一定の評価が得られた一方、QR読み取りの遅延や慣れないオペレーションなど課題も顕在化。今後はダイナミックプライシングやヘルスケア、詐欺防止など多分野での応用が期待され、Web3における重要な考え方である「自己主権型アイデンティティ」の普及が社会変革を促す可能性が示唆された。

※この要約は、生成AIをもとに作成しました。

目次

――今回の実証実験は、どのような経緯ではじまったのでしょうか。

櫻井陽一(以下、櫻井):Web3技術の社会実装を進める必要がある、と強く感じていたことがプロジェクトの起点です。

私たちスマートヘルスケア推進室は、ヘルスケアの文脈からWeb3技術を使ったサービス開発を手掛けています。「個人の情報をいかに安全に扱えるか」を念頭に、予防医療や検診、創薬などのDXを進める上で、中央集権的なデータ管理ではなく、個人が属性データなどを自己主権で保存・管理して提示できるブロックチェーンなどの技術は親和性が高いですからね。

泉博明(以下、泉):具体的には、マイナンバーカードを利用した本人確認・認証に対応している「SmartLiTA(スマートリタ)®」というID管理ソリューションを提供しています。デジタルアイデンティティウォレットと組み合わせることで、マイナンバーカードに記録された電子証明書のデータを正確に取得しながらも、必要な情報だけを取捨選択して開示できる仕組みを実現しています。

櫻井:ポイントは“取捨選択”できることです。

マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別などの正確なデータが記録されていますが、例えば年齢を確認する際には、「生年月日」さえ認証できればほかの情報は必要ないですよね。

ユーザーの視点で見たら「不必要な個人情報を渡したくない」と考える方は当然多い。もっともサービス事業者にしても、情報漏洩などのリスクを考えると「必要以上の個人情報は受け取りたくない」のが本音です。

泉:また、SmartLiTAはID/パスワードやソーシャルログイン、生体認証といった多様な認証方式にも対応していますので、非常に使い勝手がいい。弊社のヘルスケア事業では一部実装されているものの、今後もっと幅広い領域で多彩な利便性を提供できると考えています。

櫻井:海外に目を向けると、こうしたWeb3を活用した本人確認などがすでに広く使われています。

ところが日本はいまだ黎明期、「夜明け前」ともいえる状況です。このままでは他国と差が開くばかりになるかもしれません。こうした危機感から、Web3活用認証を浸透させる意味で、「先例となる取り組みを実施したい」と考えていました。

そんなときに、Web3技術に特化した事業を手掛けるNTT Digitalが都市型音楽フェス「SYNCHRONICITY」でWeb3活用の実証実験を行う、という話が入りました。そこで我々NTTドコモビジネスとNTT Digitalとの共創によって進められれば、と考えたのです。

平井優生氏(以下、平井氏):「SYNCHRONICITY」の実行委員会に参画している株式会社Kultureというエンターテインメント、デジタル関連の企業と別件の仕事でご一緒した折に、「SYNCHRONICITYでテクノロジーを活用した新たな取り組みをしていきたい」というご相談をいただきました。

20年の歴史を持つSYNCHRONICITYは、渋谷の複数のライブハウスを会場に多数のミュージシャンやDJが出演する都市型音楽フェスです。今年は例年のお昼から夜にかけて実施する形態に加えて、「SYNCHRONICITY’25 MIDNIGHT」というオールナイトイベントの開催も決まっていました。深夜帯のイベントのため未成年の入場をお断りするわけですが、この本人・年齢確認の部分で、Web3活用でお手伝いができると考えたのです。

――イベント主催者側は、来場者の年齢確認に関して、どのような課題感を持っていたのでしょうか。

平井氏:未成年客を深夜帯に入場させることや、未成年客にアルコールを提供することは条例や法律違反となります。そのため、入場時に免許証などの本人確認書類をチェックする必要がありますが、「本人かどうか」の確認などに手間と時間がかかっていました。

また「マイナンバーカードのような本人確認書類を持っていくことに抵抗がある」という来場者の方もいます。

櫻井:音楽イベントなどで激しく踊って、落としてしまうことだってありえますからね。

しかし、スマホに情報だけを入れて持ち運べるならば、そうしたリスクを最小限にできる。もちろん、入場時の本人確認書類確認の待ち時間の短縮にも寄与しますので、主催者と来場者、お互いにとってWeb3の導入はメリットがあったわけです。

――今回の実証実験でのユーザー体験設計と、NTTドコモビジネスとNTT Digitalの役割分担について教えてください。

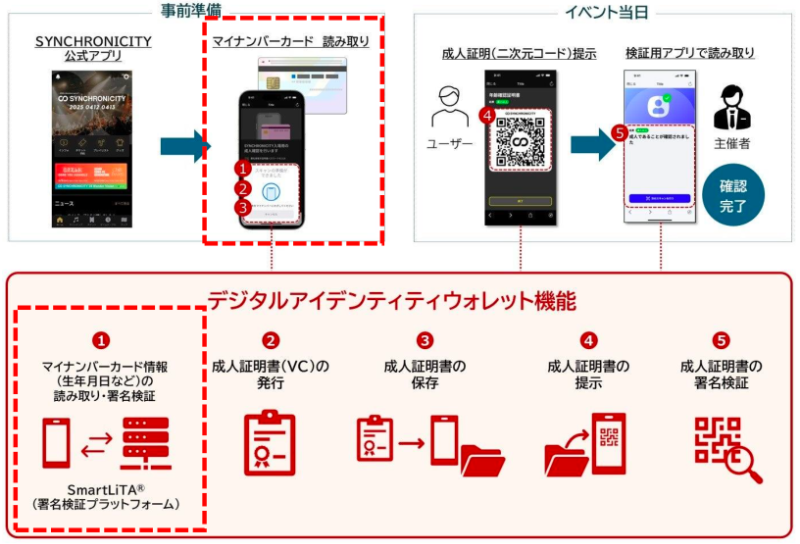

平井氏:まず「SYNCHRONICITY’25 MIDNIGHT」のチケット購入者に、公式アプリからマイナンバーカードの情報を取り込み、年齢認証を行っていただきます。すると、マイナンバーカード情報をもとに発行した成人証明書がQRコードとして公式アプリに格納されます。

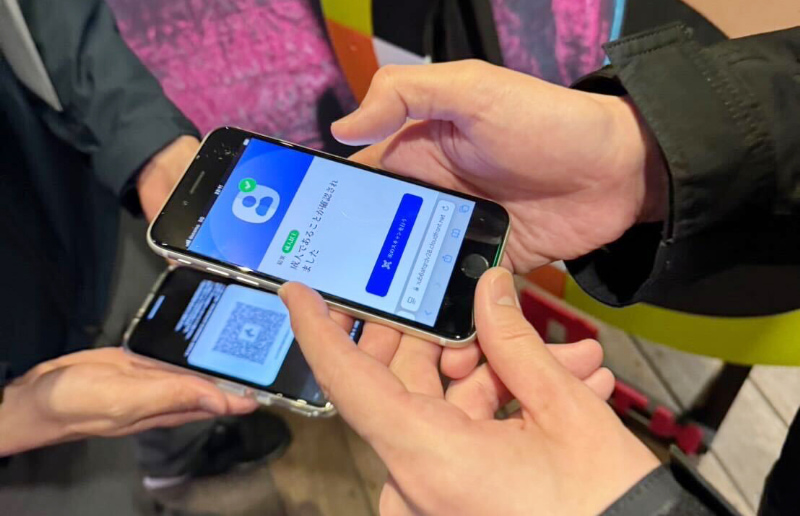

イベント当日は、入場の際にそのQRコードを提示していただき、イベントスタッフがスマホでQRコードをスキャンして成人であることが確認できれば入場、という流れです。

まず来場者のマイナンバーカードの情報を読み込むところではNTTドコモビジネスのSmartLiTAのSDK(ソフトウェア開発キット)を提供してもらいました。マイナンバーカードから取得した電子証明書の有効性検証を行うためには主務大臣認定を取得した民間署名検証設備を利用する必要がありますが、SmartLiTAはその要件を満たしていました。

これをSYNCHRONICITYの公式アプリに組み込む実作業は、本アプリを提供する株式会社Spincoasterに担当してもらい、NTT Digitalはそうした一連のソリューションの実装、設計や交渉、デザイン全般を含んで手掛けました。

加えて、VC(検証可能な資格情報)の発行と保管機能を開発したのも、NTT Digitalの仕事でした。

――技術的な優位性を教えてください。

櫻井:SmartLiTAは、SDKとしてモジュールのように公式アプリに実装できることが特徴です。マイナンバーカード情報を取り込むソリューションは、デジタル庁からも専用アプリが提供されています。しかし、イベントの公式アプリをインターフェイスとして使っているのに、マイナンバーカードの登録時に公式アプリとは別にデジタル庁のアプリを立ち上げる必要があり、2つのアプリを扱う手間が生まれてしまいます。

泉:SmartLiTAなら公式アプリにバンドルできるので、UI/UXを崩さず、公式アプリ内でスピーディーに情報を取り込めます。そして読み取った電子証明書をSmartLiTAのサーバーに送り、そこでJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に有効性を検証。有効であると判断されたら、検証結果と生年月日情報を公式アプリに返したのち、アプリでは受け取った生年月日情報から成人証明書のVCを発行し、年齢確認証明用QRコードを生成するという仕組みです。

平井氏:発行されたVCに関しては、我々NTT Digitalが扱い、保管する。NTTグループならではの極めてセキュアな運用ができるようにしています。

櫻井:また、SmartLiTAによるIDの発行管理が数千万人以上の規模感でも管理・対応できる点も、ほかにはない強みだと思います。すでに大規模イベントでSmartLiTAが使われており、数百万人のID管理を行っている実績があります。

――QRコードをスキャンして、照合するまでの時間はどれくらいかかるのでしょうか。

平井氏:設計上は、1~3秒ほどで完了するようにしました。

――大幅に簡便になりますね。ただ、その効果をまだ体感していないユーザーからすると、最初の「事前にマイナンバーカードを登録する」ことに手間を感じる方もいそうです。

平井氏:仰る通りです。そこでインセンティブとして、マイナンバーカードを取り込んでくれた方にはドリンクチケットを1枚ギフトすることにしました。

一方で、運営側からは「万が一、QRコードが取り込めなかったらどうするのか?」「サーバーが故障したら?」といった不安の声も聞こえていました。そこで今回は「事前登録された方も念のため年齢確認書類をバックアップとしてご持参ください」と入場者の方に事前にお願いしました。

泉:ユーザーのメリットを用意し、できる限り運営側のリスクを排除したことは、チャレンジングな実験をスムーズに進められた後押しになったと自負しています。

――実際にマイナンバーカードを事前取り込みした方はどれくらいいたのでしょうか。

平井氏:想定より多くの来場者の方に登録してもらえました。

泉:高い割合でしたね。ですがイベント当日は、実際にQRコードを読み取って入場された方はそれより大幅に減りました。その場で慣れた物理カードの提示に切り替えた方や、どこでQRコードを出すのか迷った方もいたようです。イベントで実際に運用して多くの気付きを得ました。

――イベント当日の様子や、実証実験の評判について教えてください。

泉:まず入場者の方々で、実際にQRコードを使った方からは好意的な声が多数寄せられました。現場でとったアンケ―トでは、「登録が簡単だった」「IDカードを持ち歩かなくてよいのはメリット。次回もあれば使いたい」といった内容が多かったです。

ただQRコードの読み取りがうまくいかず、1〜3秒で終わるはずが、読み取りから検証までに5秒以上かかるケースもありました。

平井氏:QRコードの情報量が思ったより大きかったことなどもありますが、やはりオペレーションに慣れていなかったことと、スキャンしにくい環境だったことが要因かと思います。

櫻井:会場の入り口が外で、かつ夜間であり暗いため、QRコードを見せるときにスマホのバックライトがつかない人がいるなど、読み取りのコンディションにバラつきが出ました。

泉:また、免許証などの物理カードをチェックするときは平均5〜10秒ほどがかかるといわれていましたが、デジタルにしても5秒を超えると「遅い」と体感される方が多かったようです。

数字だけ見ると遅くはなっていないはずですし、「5秒」は一瞬のように聞こえますが、「読み取りを待っている5秒」を人はとても長く感じますからね。

平井氏:ただ、そうした率直な反響が見えたからこそ、改善点と可能性も見えてきました。まずオペレーション。QRコードを読み取る場所はどこがベストか、光量はどの程度が適切か、スマホで取り込まず別の機材を持ち込む手もあるのではないか――。さらにQRコードの情報量のスリム化なども含め、全体的にブラッシュアップすれば、待ちの5秒は1秒にまで短縮できると確信しました。

泉:入場時のロス以外は、好意的な反響が多かったです。「バックアップ用のカードをできれば持ち込みたくなかった」との声も多く、スマホだけで遊びに来られる自由度と身軽さのニーズが高いことも再認識できました。

櫻井:紙などの物理的なやりとりでは、手渡しや印刷など、ひと手間かそれ以上の工数がかかる。こうした対応コスト解消の積み重ねでより便利な“新しい日常”をつくるのも、Web3の社会実装における新しい価値の一端です。今回使用した方々にも可能性を感じてもらえたのではないでしょうか。

――Web3技術は汎用性が高く、幅広い利便性を与えてくれそうだと気付かされました。ほかにはどのような場所で応用できるか、展望をお聞かせください。

平井氏:テーマパークの学割やシニア割にはすぐに活かせるでしょう。入り口で学生証や年齢がわかるものを見せると割引になるというものですが、やはり物理カードで認証すると手間がかかる。同じスキームでデジタルアイデンティティウォレットを使えば、確実かつスピーディーに認証できます。

また、ゆくゆくはパスポート情報なども読み取れるようになると、インバウンド向けに別価格を設定することなども容易になります。デジタルアイデンティティウォレットの活用は顧客特性に応じたダイナミックプライシングの運用にとてもマッチすると思いますし、そうしてマーケティングのあり方が変わってくれば、企業からの引き合いも急速に高まるのではないでしょうか。

櫻井:僕が期待するのは、やはりヘルスケア領域ですね。検診結果や薬剤情報などを本人のデバイスで閲覧できる「電子カルテ情報共有サービス」の本格稼働が2025年度中に予定されており、そうしたデータを別の医療機関などに渡すことが可能になりますが、マイナ保険証でそれをやるとすべてのデータを受け渡すことになるので、拒否感を示す方もいると思います。しかしWeb3を活用すれば、マイナンバーに紐づいた正確な情報を「取捨選択してやりとりできる」ようになります。

また、検診結果によっては、アレルゲンが何かなどもわかります。例えばスーパーやコンビニ、飲食店などでは、消費者が提示するアレルギー情報を読み取ることで、アレルゲンが含まれた商品やメニューは注文画面に個別に注意を表示する、といった仕組みをつくることもできるでしょう。健康トラブルを起こすリスクも大幅に減らせると思います。

病名などを口頭で詳細に説明しなければならないような場面を減らすこともできる。ウェルビーイングや社会のインクルージョンにも貢献できると考えています。

泉:さらには、犯罪の抑止にもつながると思います。マッチングアプリを通した「ロマンス詐欺」などは、マイナンバーカードを起点に年齢や婚姻状況などの正確な情報を紐づけることで、虚偽を防ぐことができます。

また、商品やサービスの購入履歴と個人情報の紐づけも正確かつ簡便にできるため、不正転売、いわゆる「転売ヤー」対策にもなります。Web3技術により透明性と公平性が担保されることで、ユーザーの体験価値は大きく向上すると見込んでいます。

平井氏:グローバルな流れとしても、今後はmdoc(運転免許証などデジタル本人確認書類の国際標準技術方式)やEUDIW(EU加盟国で共通利用可能なデジタルウォレット)などの整備もここ数年で大きく進んでいます。これらの新しい技術のポテンシャルは非常に高く、あらゆる産業でWeb3活用が進んでいくのは確実だと見込んでいます。各種行政手続きや社内手続き、旅行など、あらゆるシーンでシームレスな新しいデジタル体験がグローバルに加速していくでしょう。デジタルアイデンティティのやりとりを信頼のインフラで支えていくことが私たちの役割だと思っています。

櫻井:先に夜明け前と言いましたが、Web3活用によってユーザーによる「データ自己主権」が開かれれば、ビジネスのあり方も大きく変わってきます。

自己主権の時代に、どのような体験ができ、事業や産業は何が提供できるのか――。今回の取り組みもそうした着想のきっかけになり得るでしょうし、何かご相談してもらえそうなことがあれば、ぜひ共創の輪を広げていきたいですね。

OPEN HUB

Theme

Coming Lifestyle

#ライフスタイル