01

2025.07.09(Wed)

#71

この記事の要約

ユニ・チャームが日用品業界初の「一次データ流通基盤」実証実験を主導し、GHG排出量の正確な算定に乗り出した。

従来の「係数データ」による概算値では商品改良の効果が見えにくく、取引先からの一次データ収集も膨大な工数を要していた。

そこで、競合他社を含む10社を超える日用品・資材メーカーとともに、NTT Comの「データスペース」技術を活用した実証実験システムを構築。

これは各社がデータを自社環境で保管しながら安全に共有できる分散型システムである。

実証実験では、各社のIT理解度の差や課題認識の違いを乗り越えるため地道な情報交換を重ね、直感的に使えるシンプルなシステムを設計。

将来的にはプラスチック使用量や水使用量など他の環境課題にも応用可能なデータ連携基盤として期待されている。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

——国内の日用品業界では初めてとなる、GHGの正確な排出量算定を効率化する今回の「一次データ流通基盤」実証実験プロジェクトですが、まず立ち上げの経緯について教えてください。

伊藤郁太氏(以下、伊藤氏):もともと弊社は、早くからESG経営に舵を切り、共生社会の実現に向けて全社をあげて取り組んでこられたユニ・チャームさんのGHG排出削減の活動を支援していました。しかし1社だけの取り組みでは解決できない課題だと気づいたのが、まず背景にあります。

GHG排出量の削減は、自社の生産ラインだけではなくバリューチェーン全体を含めた中で排出されるGHGまで考える必要があります。いわゆるScope3(自社事業に関連して他社が発生させたGHG排出)ですね。

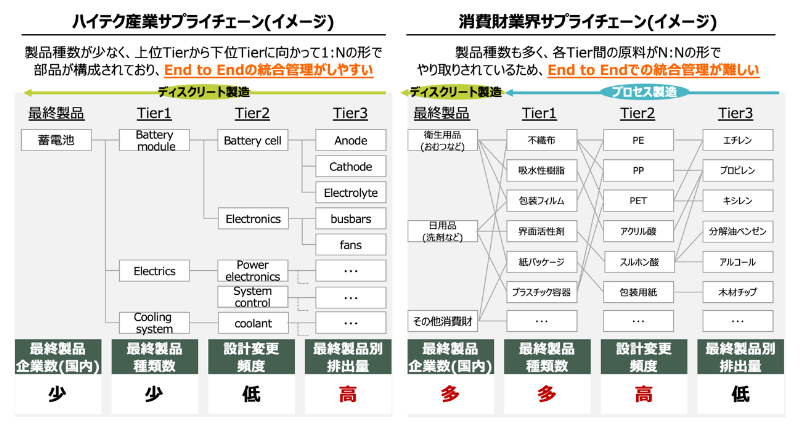

しかし、日用品業界はサプライチェーンが複雑です。例えばハイテク産業などは製品種数が少なく、サプライヤーとバイヤーの関係もシンプルですが、日用品業界は商品数が圧倒的に多く、同じ資材でも使う商品やその使い方は複雑多岐にわたっています。加えて、商品によってはサプライヤーとバイヤーが入れ替わるなど、企業間の関係性が相互的である場合も多いのです。

そこで、ユニ・チャームさんから同じ日用品メーカー、さらには取引先である資材メーカーなど業界全体に広く声をかけてもらい、バリューチェーンの中で各社が排出するGHGの正確な数値「一次データ」を、秘匿性を担保した上で共有する仕組みをつくろうと動き出した、という経緯になります。

上田健次氏(以下、上田氏):弊社も他社も、昨今の温暖化の実情とESG経営の浸透、さらにはステークホルダーの要請もあって、「自社全体でこれくらいのGHGを排出しています」「これくらいの削減目標を掲げます」といった数値は以前から示していました。

しかしその数値は、いわゆる「係数データ」と呼ばれる世の中の平均値を基準にして割り出した概算の数字でしかありません。もちろんScope3を踏まえたバリューチェーン全体の排出量も明示していますが、これもやはり概算値のかけ合わせでしかない。

概算値である以上、どうしても数字はアバウトになります。人間で例えると、本来、人一人の体格や身長、体重はばらつきがあるのが当然なのに、「人間=0.1トン」で計上して測っているようなものなので、あまりに大雑把なわけです。

例えば、A社の資材から再エネ100%由来のB社の資材に変更すれば、本来ビビッドに排出量は下がるはずです。しかし、大雑把な概算値を基準にして測った数値ではその効果が見えにくく、開発サイドからも正確な数値でなければ改良に確信が持てない、という声が上がっていました。

そのためユニ・チャームではサプライヤーにお願いし、資材ごとの正確な一次データを教えてもらっていました。そうしてバリューチェーンの9割から一次データを提供してもらうことで「この資材はGHG排出量が多い/少ない」という正確な分析・把握はできていたのです。しかし、日用品業界のある特色から、それだけでは足りないこともわかっていました。

伊藤氏:日用品は、商品のリニューアルが極めて頻繁です。それに伴ってサプライヤーも資材の改廃が頻繁になるし、製造法をアップデートさせるなど、変化も多頻度です。そのたびに一次データのやりとりが発生しては、コミュニケーションが非常に手間になってしまいます。

上田氏:実際サプライヤー側にも、「コンセプトに賛同し、協力したいが、同様に他メーカーからの要請にも対応していたら、膨大な工数と手間がかかってしまう」との危惧がありました。

伊藤氏:そこで日用品業界のメーカー、サプライヤー各社が共通のプラットフォーム上で、GHG排出の一次データを流通させ、必要なデータを収集できる仕組みをつくろうと考えたわけです。合理的に手間なく、一次データをやりとりできるプラットフォームですね。

上田氏:まず弊社から企業にお声がけし、業界のリーディング企業である日用品メーカーや資材メーカーなど10社を超える企業に参加してもらえることになりました。

ただ、各社とも「アイデアにはまったく賛成だが、競合でもあるメーカー同士が一次データを共有して分析すると、生産方法などの企業秘密まで読み取られてしまうのでは」と、データを共有することで生じるリスクを非常に気にされていました。

伊藤氏:ですので、必要な一次データを流通させながらも、そうした機密漏洩を避けられるプラットフォームにする必要があったのです。

それを実現するため、セキュリティの信頼性をしっかり担保しながら要件を満たしてくれる高い技術力、さらに公正な立ち位置で参画してもらえる共創相手はいないか?と探している中でNTT Comさんに出会い、提案してもらったのが「データスペース」でした。

——データスペースとはどのようなものなのでしょうか。

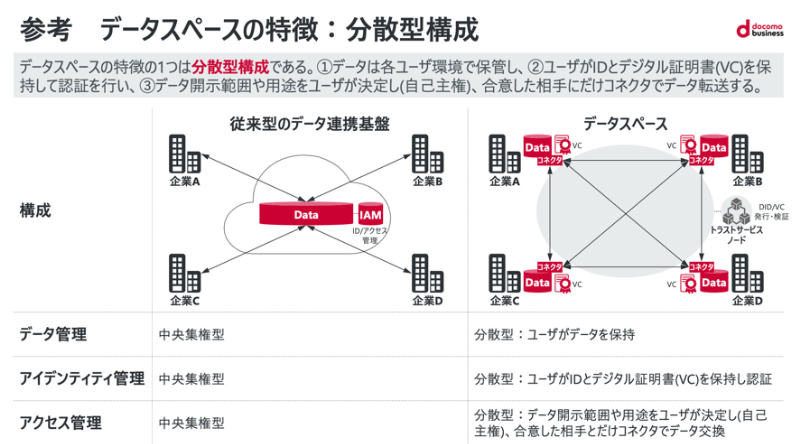

福田亜希子(以下、福田):データスペースは、多種多様な企業・組織間で安心安全にデータを連携するために用いられる仕組みで、もっとも大きな特徴として、データ管理の仕方が「中央集権ではない」ことが挙げられます。

複数の企業がデータをやりとりする場合、1つのシステムにデータを集約管理するのが通常です。いわゆるデータベースですね。それがオンプレミスであってもクラウドであっても、どこかのサーバーやPCなどにデータを集約させて、そこに各社がアクセスしてデータを取得するわけです。

伊藤氏:今回のプロジェクトでいえば、バリューチェーンに関わるメーカー各社がデータベースで一次データを共有すれば、効率化と合理化は図れます。しかし、機密情報まで取得しやすくなってしまうのがネックでした。

福田:そこで、中央集権型のデータベースではなく、各社がそれぞれ自社のユーザー環境でデータを保管しながらも簡便に共有できる、「分散型データ管理・共有システム」のデータスペースが最適だったのです。

具体的には、「コネクター」と呼ばれる通信制御用のソフトウェアを導入します。そのコネクターを通してデータスペースにアクセスすると、IDとデジタル証明書によって認証を受けられるのですが、その状態で「A社のこういうデータが欲しい」と依頼すると、指定されたA社が合意すれば、その相手にだけ専用の通信路が確立され、コネクターを通してデータが転送される仕組みです。

上田氏:極めてセキュアなシステムなので、高い秘匿性が確保されている上、やりとりの手間もほとんどありません。中央集権ではないので、外部からのコンタクトで一気に情報漏洩してしまうリスクも低いです。

福田:データスペースは、気候変動への対策としてサプライチェーン上のカーボンフットプリントを集計する用途などで近年実用化が盛んで、例えばヨーロッパにおける自動車・EVのバリューチェーンで実践されている「Catena-X(カテナエックス)」などもそのひとつです。

NTT Comは、Catena-Xに参加して日本企業向けのPoCを行うほか、日本で推進されている業界を横断したデータ流通の取り組み「ウラノス・エコシステム」においても、NTTグループとして技術開発やCatena-Xとの連携に貢献させてもらっています。それらの活動で得たノウハウを今回、日用品業界で初めて活用するに至ったわけです。

伊藤氏:自動車産業のような、GHG排出量が多くかねてから規制が厳しい業界は、GXへのインセンティブが働きやすいため、早くからデータスペースを活用したGHG排出量の一次データ流通を実現させてきました。

しかし、軽工業である日用品業界も、当然ながら同じ社会課題と向き合わざるを得ない。ただ、自動車業界などと違い、やはりインセンティブが働きづらい面はあったと思います。

そんな折に、ユニ・チャームさんが旗振り役を買って出られて民間主導で業界をまとめ、NTT Comさんのアセットによって一次データ流通を形にできました。今後、他の業界からも注目され得る先進的な事例になったのではないかと考えています。

——実証実験は、どのようなプロセスで行われたのでしょうか。

上田氏:実証実験がスタートしたのは2024年10月ですが、準備は前年の2023年から走り始めていましたよね。

伊藤氏:そうですね。ユニ・チャームさん、NTT Comさん、そしてデロイトの3社で、水面下では準備を進めていました。そして、2024年12月に実証を完了させ、現在はデータスペースを活用した効果や課題を評価し、仕組みのブラッシュアップを図っています。

福田:データスペースの実証が肝に見えて、実は実証が動き始める前のほうが苦労しましたね。

伊藤氏:ええ。大きく2つでしょうか。1つめの苦労は、各社の課題感が違ったことです。「GHG排出削減のため一次データの流通を簡便化する」という目標設定は共有できていても、実務者レベルではそれぞれ課題や不安視している場所が違い、足並みを揃えるのが大変でした。

「データを共通のフォーマットに整えなければいけないのか」「そもそもどこまでのデータが必要なのか」という方もいれば、「秘匿性をどう担保するのか」を重視する方もいる。あるいは「今以上、仕事の工数を増やしたくない」という方も当然います。

共創の輪が大きかっただけに、こうした粒度の異なるさまざまな課題に丁寧に対応していくのは本当に時間がかりましたね。

そしてもう1つの苦労は、ITに関する理解度が非常にばらついていたことですね。

上田氏:そうですね。自動車などの産業は国からのサポートなどもあり、情報化やIT化の必要性が唱えられたころから情報の価値を認識してそこに投資をしてきました。

しかし我々のような軽工業は、各社の自助努力でしかやってこなかった。会社によっては、特に非財務の領域で、IT化やDXを進めることをコスト増としかみることができない企業も多かったと思います。

その意味でも、中央集権型のデータベースではなく、各社がデータを保有したままで進められるデータスペースがフィットするだろうと思いました。中央集権型でやろうとすると、「このデータ形式で、こういうルールでデータを入れてください」と、より足並みを揃えなくてはいけなくなりますからね。

いずれにしても、NTT Comさんやデロイトさんから見たら、我々の業界は「こんな初歩的なところから聞かれるのか……」と驚かれた面もあったのではないでしょうか?

福田:確かにそういった認識のギャップもありました。ただ、それもまた私たちにとっては、実証実験を行った価値があったと感じた部分でもありましたね。どうしても普段は、IT投資に積極的な企業の、しかも情報システム部などの専門家と話す機会がほとんどでしたから。

しかし今回は、「ITのことはよくわからない」という方が担当として立たれている場合もありましたし、システムのUIやUXを、本当に簡便なスマホアプリのようなものにする必要があるなと感じました。マニュアルを読み込まなければ使い方がわからないようなものではダメで、直感的に触って動かせるレベルにまでブラッシュアップする必要があるなと。

上田氏:UIやマニュアルもそうですが、「データスペースを使ってGHG排出量の一次データを流通させる」という実証実験自体の説明を、各社の上司に伝えるのすら大変だったと思います。「データスペースって何? データベースの間違いじゃないの?」といったところから説明せざるを得なかったと思うので。

伊藤氏:その意味では、実務者協議という名で、参画してもらった企業の方々と地道にミーティングを重ねてきたのは、大変でしたがとても重要だったと感じます。

情報の非対称性が露見しながらも、我々はどうすればデータスペースを「わかりやすい」「使いやすい」と思ってもらえるのかを把握できましたし、各社の担当者もシステムの意義やメリットをしっかり腹落ちして理解してもらえたと思います。

福田:そうですね。データスペースの要件定義の際も、当初は一次データのやりとりだけではなく、GHG排出量の算定まで自動的にできるような仕組みを取り入れようと考えていました。そのほうが合理的だし、利便性も高い。でもミーティングを重ねる中で、当プロジェクトにおいてはそれが誤りであると気づくことができました。

上田氏:重要な気づきでしたが、そこは日用品業界ならではの事情も大きく影響しましたね。

同じ日用品でも、例えば紙おむつとシャンプーでは、GHGを排出するタイミングが異なります。紙おむつは、使う段階ではGHG排出量はゼロです。しかし、シャンプーなどは必ず水やガスの使用を伴うため、使う時点でGHGが排出されることになる。ただ逆に、シャンプーを捨てる段階というのはもう容器しかないので、GHGはほとんど排出されません。一方で紙おむつは、燃やさなければならないし、便なども吸収して重くなっているため、ただ紙を燃やすよりも排出量は増えるのです。

アイテムごとに算定規定がバラバラ過ぎることを踏まえると、自動算定をシステムの中に乗せてしまうことでシステムが複雑化して活用が滞るのではないか。それならむしろ、複雑なロジックは入れずに、データのやりとりの秘匿性と分散性の確保に重きを置いて極力シンプルにしておいたほうが、将来的にはGHG排出量だけではなく、生物多様性の問題にも直結するプラスチック使用量や水の使用量などにおけるデータ流通にも横展開できると考えました。

福田:ここは本当に学びが多かったです。この自動算定ロジックのように、エンジニア目線だと「あれもこれも」と合理的になる仕組みを盛り込みたくなります。しかし、むしろ入れないことで使い勝手のいいシステムになったわけです。

こうした現場のリアルな声と課題の抽出、そしてその解決法を皆さんと一緒に考えられたことで、共創の意義をより強く感じました。「社会課題を解決してスマートワールドを実現する」と目標に掲げている企業として、エンドユーザー理解の解像度を上げられたのは本当にありがたい経験でしたね。

——実証実験は終わり、今は実装に向けて歩みを進めている最中とのことですが、改めて今回の実証実験の成果をどのように捉えていますか。

伊藤氏:データスペースの可能性をとても感じる機会になりましたよね。実際に社会実装されれば、情報連携がバリューになることを実感してもらえると思いますし、このプロジェクトが日本のデータスペース事業におけるファーストペンギンの役割も担っているので、今後他業界でも同様の取り組みが増えていったらうれしいですね。共創の輪に加わってもらうのも大歓迎です。

福田:そうですね。先に上田さんが述べたように、エネルギー資源問題や生物多様性の保全などにも、このデータスペースの仕組みは活用できるはずです。今回の実証実験で学んだ、真に使いやすいUI/UXやマニュアルの簡便性を磨き上げながら、より多くの企業、業界の方々に活用してもらえるように知見を蓄積していきたいですね。

上田氏:データスペースの有用性が実証された今回のプロジェクトは、GHG排出削減のファクトを明確にするとても大きな一歩だと思います。一方で、新しい課題と向き合うスタートでもあるのですよね。

ユニ・チャームはこのプロジェクトに先行してGHG算定への一次データ活用を進めていたわけですが、その際にとある混乱が生まれたことがありました。私たちは消費者目線でみると、直感的に「天然素材を使った商品はGHG排出量が低い」と思いがちです。しかし実際に正確なGHG排出量を算定すると、そうなるとも限らないことがわかった。天然素材は強度などを高めるために加工の工数が増えるため、排出量がむしろ高くなる場合も多かったのです。

逆に、石油由来の商品はシンプルにつくられていて、軽くて薄いのでGHG排出量が少ないこともある。そうした想定外のファクトも見えてきました。環境に良いモノをつくろうとすることで別の何かが犠牲になる、トレードオフの関係が今の段階ではあるとわかったわけです。逆にいうと、こうした現況を乗り越えるためには何かしらのイノベーションが必要だ、という見解が得られたことになります。

福田:なるほど。ファクトを明確にしたことでリソースを注力すべき領域も明確になり、イノベーションの機運と起点が新たに生まれているわけですね。

上田氏:仰る通りで、そこに期待をかけています。

そもそも弊社で扱っているのは、紙おむつや生理用品、介護用品など「人の制約をいかに軽減するか」といった思想の製品が中心です。また「Love Your Possibilities」という理念を掲げている通り、大きな可能性を秘めたすべての人たちを手助けし、見守っていきたい気持ちがあります。

そうして社会課題の解決に寄与することで事業を成長させてこられたのだとすれば、環境負荷を解消していくこともまた、事業活動の持続的な成長に直結すると思うのです。それは弊社のみならず、多くの企業、組織にとっても同様ではないでしょうか。今回の取り組みについて、業界の垣根を越えてより多くの方々に関心を持ってもらえたらとてもうれしいですね。

OPEN HUB

Theme

Carbon Neutrality

#脱炭素