01

2025.07.09(Wed)

#54

目次

能登半島地震発生時、プラットフォームサービス本部 危機管理室の松浦新司グループリーダーは、正月休みで妻の実家にいました。

NTT Comでは震度5弱以上の地震を感知した際には自動的に危機管理室とオペレーションメンバーにTeams会議開催案内が送られ、直ちに被害状況の確認を行う仕組みとなっています。

「地震発生時間は公式には16時10分となっていますが、16時12分にはTeams会議への参加を促す連絡が届いていました。最大震度7という被害状況を鑑みて、当日の17時には社内で非常態勢を発動して、30分ごとに関係各所の被害状況を報告し合っていました」(松浦氏)

1月2日午前0時5分、政府が非常災害対策本部を立ち上げてからは、一段階レベルを上げた第2非常態勢に移行。災害時にNTTグループ間での連携が必要な場合に立ち上げられる、社内非常態勢です。

NTTグループに所属するNTT Com、NTT西日本、NTTドコモ、持株会社の4社においては副社長が本部長を務める災害対策本部を各社にて設置、被害状況をそれぞれ確認する会議が毎日開催され、持株会社へ報告することになりました。

吉倉麻衣 主査が所属していた北陸支社(所属・役職は当時のもの)でも、発災間もなく支援活動を開始しました。NTTドコモの自社ビルにNTT Comの北陸支社が入居していたため、2社間で協力し合って、避難所での必要な物資について情報収集。電子機器の充電ができるマルチチャージャーなどの物資を届けるため、避難所を回りました。各避難所へは土砂崩れや道路の亀裂、寸断により平時の何倍もの時間がかかったそうです。

「北陸支社から輪島に行くのも平時なら2時間半で行けるところですが、道路が寸断されて片側交互通行の道路1本しか陸路がなかったため、5時間から6時間はかかりました。行ったらその日中には帰って来れないこともあり、その場合は車中泊するしかない状況でした」(吉倉)

発災後しばらくはネットワークも壊滅的な状況が続きました。NTT Comのネットワークサービスを維持する設備は無事だったものの、NTTグループ全体としてはアクセス回線や基地局は被害を受け、NTT Comの法人顧客のネットワーク環境にも影響が出ていました。

しかし、至るところで土砂崩れや道路の崩落が起こっている状況では、回線や基地局の復旧活動に時間がかかることが予想されます。平時の常識が通用しなくなっている状況下で、NTT Com及びNTTグループ各社の原動力になったのは、通信インフラを担う事業者としての責任感でした。

「NTTグループの強さ、魂というか。『(通信を)つなぎ続ける』という意識は、グループ再編で組織が変わっても、変わらないDNAとして受け継がれていると思いますね」(松浦)

NTT Comはあらゆる手段で通信インフラの復旧に尽力しました。陸路がだめなら海路と、NTTドコモがKDDIと共同で行った船上基地局の開設では、NTT ComグループのNTTワールドエンジニアリングマリンのケーブル敷設船「きずな」が、停泊していた長崎港から輪島の沿岸エリアに向けて出航。1月4日に出航し、1月6日から18日まで海上から通信を暫定復旧させました。また金沢港で船上要員を交代するタイミングで、予め船に積み込んだ支援物資の受け渡しも行いました。

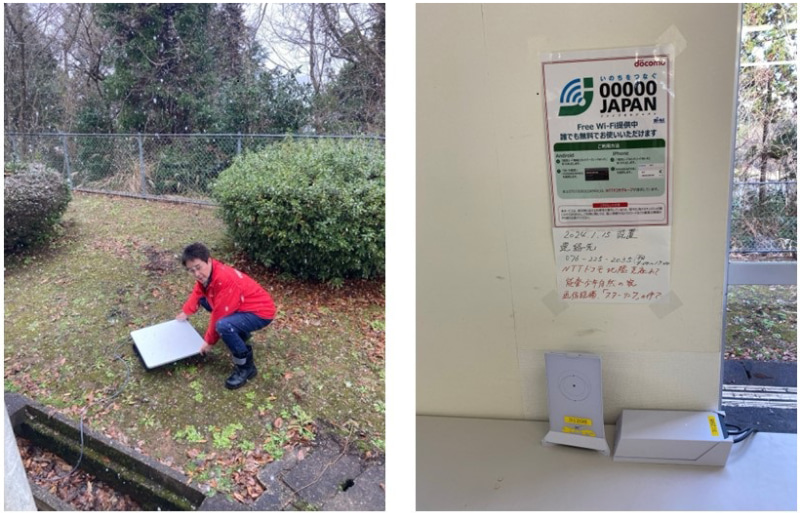

またNTT Comのソリューションも被災地で積極的に活用しました。2023年12月21日に開始したばかりだった衛星インターネットサービス「Starlink Business」もそのうちのひとつ。

ソリューションサービス部の上岡賢太郎グループリーダーが全面的に指揮を取り、現場管理者と相談のもと、通信を必要とする仮設病院や法人を中心に設置しました。

「報道によって通信の断絶状況が明らかになるなかで、私自身もStarlink Businessが被災者支援に使えるのではないかと考え始めた矢先でした。まだサービスを開始したばかりでしたが、手元にあった分に加えて、他方面から急遽工面して、Starlink Business を現地に持参することになりました」(上岡)

Starlink Businessは低軌道衛星を活用することで、衛星のある北の空が見える場所であれば、どこでも高速・低遅延なインターネット接続を可能にします。固定回線を敷けない山間部や土木現場などの一時的な拠点でもWi-Fiを利用できるようになるほか、固定回線を利用している企業のバックアップ回線としても想定できます。そして今回の能登半島地震で、Starlink Businessの災害時のBCP対策としての有効性が、図らずも実証されることとなりました。

関西支社の龍野治朗チームリーダーは、1月19日より北陸支社の営業メンバーと被災地入りしました。NTT Comのソリューションを被災者支援に役立てられないかと考えていた龍野でしたが、最初に気付いたのはニーズを汲み取ることの難しさ。

今、どのような支援が被災地に求められているのか。やっとの思いで持参した支援物資は既に避難所に手配されており、別の支援が必要とされることもありました。

状況に合わせて必要な物資や情報が刻々と変わっていくため、避難所のニーズを聞いてから準備して動くのでは遅い。「今の課題は、一週間後には解決する」と避難所で聞いた言葉が胸に刺さりました。

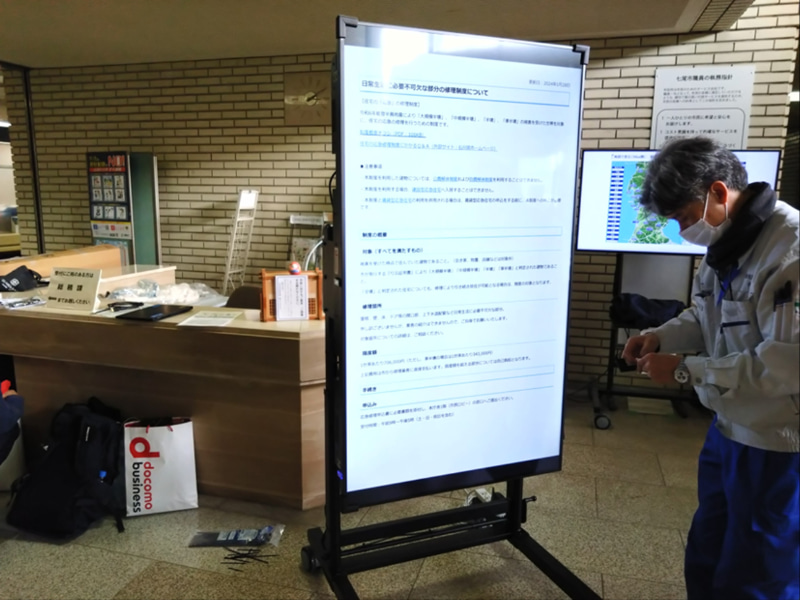

タイムリーな情報こそが被災地に求められていると考えた龍野は、今必要な情報を避難所に届けるためデジタルサイネージの設置に着手。情報支援レスキュー隊「IT DART(IT Disaster Assistance and Response Team)」と連携し、給水や水道の復旧状況などタイムリーに必要な情報が届く仕組みを構築しました。

また、避難されている方のケアにあたる民生委員の方々には時計型の健康管理ウェアラブル端末「AAASWatch」を提供。離れた場所で作業していても転倒や疲労度合いを検知できるようにすることで、民生委員の健康状態を可視化する仕組みを作りました。

外部からのボランティアの方々とボランティアセンターとの通信手段には、スマートフォンやタブレットがトランシーバーとして活用できるIP無線アプリ「Buddycom」が活用されました。活動状況や必要となる支援内容を随時情報共有し、現地でボランティア同士もスムーズに連携を取れれば支援も行いやすくなります。

被災地入りした当初は空振りに終わることもあった支援でしたが、徐々に現地のニーズとマッチしていきました。

「6自治体(輪島市、珠洲市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町)に支援を届けさせていただきました。デジタルサイネージの設置の窓口になっていただいた七尾市の防災交通課の方から感謝の言葉をいただいたり、志賀町でも町長のお名前で感謝状をいただいたりするなど、次第に現地からありがたい声をいただくようになっています」(龍野)

発災直後は物資の支援に注力していた北陸支社。少しずつ時間が経過し、避難が長期化するなかで現地のニーズもより複雑化していきます。石川県庁に毎日のように出向き、何ができるのか相談していく中で決まったのがヘルスケア領域の支援でした。

NTTドコモを中心にプロジェクトを立ち上げ、NTT Com北陸支社の吉倉もチームに参画。石川県庁の災害対策本部に相談のもと、県医師会、県薬剤師会、JMAT(Japan Medical Association Team:日本医師会災害医療チーム)、DMAT(Disaster Medical Association Team:災害派遣医療チーム)とつながり、約2週間で「オンライン再診」の仕組みを構築しました。

能登から避難した患者が能登にいるかかりつけ医にオンラインで再診してもらえる「オンライン再診」は、1月24日から開始。「診療」ではなく「再診」とした背景には、遠隔では新規で患者カルテを作れないという事情に加え、診療を通じて同じ地域で暮らしてきた医師と一時避難中の患者が「再会」するという意味が込められています。

能登から避難された方にはタブレットの提供や無料Wi-Fiなどのネットワーク環境の構築、避難所でのオンライン再診の手順をまとめたチラシを配布。医師にはオンライン再診のガイドラインや医療費に関する手続きなどを説明し、初めてでも安心して診療を行えるようにしました。

吉倉は、被災地の医療の中長期的な課題について次のように語ります。

「能登半島地震の影響で、被災エリアに在住していた患者様の中には100km以上離れた金沢以南に二次避難された方もいました。患者様が減ってしまっては、クリニックや診療所の医療機関の維持が難しくなり、能登エリアの地域医療が衰退してしまう恐れがありました。能登エリアでの医療機能を維持することが今後の復興に欠かせません。二次避難者が復興後に地元へ安心して戻れる環境を守る必要があります」(吉倉)

地域ではかかりつけ医への信頼が厚いため、二次避難した被災者の中には、診察を受けるためにわざわざ能登まで戻る人もいるほどだったそう。患者のヘルスケア・メンタルケアを守る意味でも、かかりつけ医とのオンライン再診へは強いニーズがあります。オンライン再診の取り組みは現在も継続中です。

被災地では今も多くの方が避難所で生活しており、電気・通信のインフラは概ね復旧したものの、まだ断水が続いているエリアも少なくありません。まだ復旧のフェーズが続く一方で、復興に向けた未来への議論も並行してはじまっています。

石川県は「石川県創造的復興プラン(仮称)」を策定。基本姿勢として挙げられた項目のうちのひとつが「平時の延長で有事に備える」というものです。石川県は、今回の震災の教訓を踏まえた災害に強い地域づくりを推進しようとしています。

NTT Comは石川県に「創造的復興プラン」に基づいたさまざまな復興支援の提案を進めながら、今回の学びをさまざまな地域・企業の防災の支援にも活かしていく予定です。

能登半島地震の発災後、企業のBCPとしてStarlink Businessに多くのお問い合わせをいただくなど、地域・企業においても、今、防災への意識が高まっています。

危機管理室の松浦は平時の備えについて、次のように話します。

「NTT Comは防災やBCPに対応するさまざまなソリューションを有しています。ただ、それだけでは十分ではありません。企業で発災後のルールやマニュアルをつくるなど、基本的なことを疎かにしないのも重要です。そういったソフト面での対策に関しても、弊社のノウハウをご紹介することで、お客さまの災害対応力を強化する一助となりたいと考えています」(松浦)

今回の能登半島地震、そして過去には東日本大震災など、日本はこれまでさまざまな災害を経験してきました。東日本大震災でも復旧活動を経験した龍野は「日本は災害大国だからこそ、復旧、復興などそれぞれのフェーズで必要となる支援が経験則として蓄積しつつある」と語ります。

今回の災害で浮き彫りになった課題を踏まえ、小さなことからでも少しずつ、災害に強い地域・企業づくりに向けて歩みを進めることが求められています。

OPEN HUB

Theme

Smart City

#スマートシティ