01

2025.07.09(Wed)

#69

この記事の要約

この文章は、教育現場におけるデジタル化(DX)の取り組みとして「まなびポケット」の教育ダッシュボード開発について詳述しています。

校務DXには「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3段階があり、現在はデータを活用する第2段階にあると説明。その中で、より実用的なサービスへと進化させるために開発チームが組まれました。

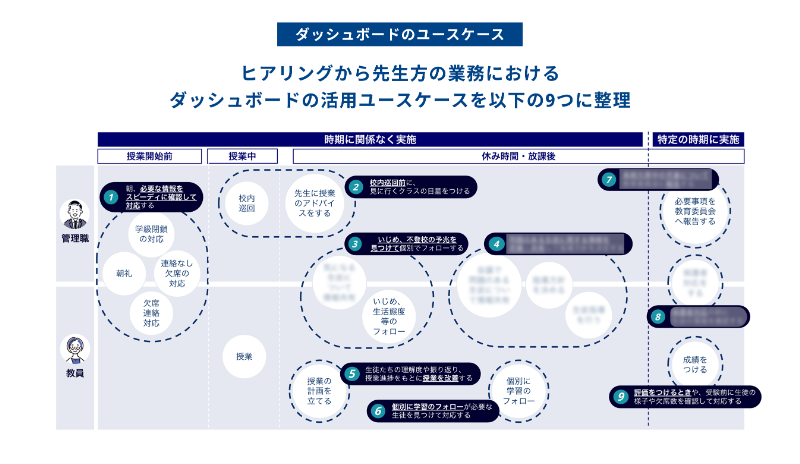

開発の過程では、現場の声を反映するため100回以上のヒアリングを実施。先生の業務負担を減らしながら、児童・生徒と向き合う時間を確保するため、「生徒ピックアップ」や「生徒カルテ」などの機能を追加。さらに、プライバシー配慮やカスタマイズ可能なUI設計により、実際に役立つダッシュボードを実現しました。

今後は、蓄積されたデータを活用し、児童・生徒の個別最適化を支援するなど、教育DXの最終段階に進むことを目指しています。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

塩入彩夏(以下、塩入):教育DXには、ツールのデジタル化である「デジタイゼーション」、デジタル化でデータ駆動型教育を実現する「デジタライゼーション」、データを活用した教育によって新たな業務・制度・価値基準を築いていく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の3ステップがあるといわれています。

2019年に始まったGIGAスクール構想下で児童・生徒1人に1台のPCやタブレット端末が整備された時期は、デジタイゼーションにあたる第1段階。現在は第2段階、デジタライゼーションのフェーズに入っています。まなびポケットも2023年にダッシュボード機能をリリースしたのですが、「この機能を、教育現場で本当に役に立つサービスになるようにアップデートしよう」という目的から結成したのが、この3人に開発・実装メンバーを加えたプロジェクトチームです。

江添光城氏(以下、江添氏):私は教員として小学校に9年間勤務したことがあり、現在は教育サービスやアプリケーションの開発に従事するかたわら、東京学芸大学大学院の教育AI研究プログラムで教育データとAIの融合をテーマに研究をしています(※現在は電気通信大学にて研究を継続)。

教育現場における人手不足や教員の業務負荷の問題は深刻で、デジタル化への対応が場合によっては負担増になってしまう、という声も多くあります。そうした現場に近い視点で、負担減と新しいデータ利活用教育実現の両立を見据えたアドバイスを期待されて、チームに参画しました。

塩入:さらに、本当に使われる機能を開発するためには現場の声をUIに反映するデザイナーもチームに必要だと考え、NTT ComのデザインチームであるKOELの棈木さんにも参画を打診したのです。

棈木緑(以下、棈木):ITスキルも児童・生徒を見取る時に重視するポイントもさまざまである先生方が一元的に利用する今回のようなサービスでは、求められた機能をそのまま追加していくと「誰にとっても使いやすい」機能拡充にならず、結局利用されずに「入れただけ」のダッシュボードとなってしまうケースも少なくありません。

塩入さんたちから状況を伺い、使われやすいものにするには現場の声を整理して汎用性の高い体験設計に落とし込む役割が必要と考え、プロジェクトに加わりました。

また、開発や自治体への提案が進行するに連れて新たに課題や制約が生じることも多く、プロジェクト初期の要件に固執せず柔軟に対応できるインハウスのデザイン組織として、KOELがこのプロジェクトに伴走型で参加するメリットもあったと思っています。

塩入:社内の営業や企画、マーケといった別のチームとの連携が必要になった時、棈木さんがチームを跨いだディスカッションを円滑に進めてくれた場面もありました。これも、インハウスだからこそできた動き方でしたね。

棈木:そうですね。こうしたデザインチームは通常、UI制作の部分など特定のフェーズだけに参画するケースも多いかと思いますが、そうすると実装に至るまでの他の工程で判明したさまざまな課題や条件を加味できないままローンチしてしまったり、本当に必要な機能が、当初意図していたものと異なる使いづらい形でユーザーの手に届いてしまったりすることもあります。

しかし、今回はリサーチから体験設計、UIデザイン、実装後の改善に至るまで、プロダクト開発の一連のプロセスをデザイナーとして伴走できました。最初に、GIGAスクール構想やデジタル教科書にまつわる外部環境やまなびポケットの全体戦略を理解し、次にヒアリングを通じて教育現場が本当に必要としている機能を把握し、修正を重ねながらリリースまで進めてきました。伴走することで捉えられた「真のニーズ」をUIにしっかりと落とし込めた点は、まなびポケットのダッシュボードの強みのひとつです。

江添氏:ただ見栄えのするもの、トレンドのものといったダッシュボードではなく、本当に使えるサービスにアップデートできたという手応えがありますよね。

塩入:まなびポケットのダッシュボードのアップデート準備を進めていた時、ちょうどNTT Comでは福岡市の教育データ連携基盤構築プロジェクトも並行して進めていました。そこで、福岡市の承諾を得て福岡市内の公立の小・中学校合わせて10校の先生方にヒアリングを実施したのです。このヒアリングを通じて、教育の現場で本当に役に立つ機能を深掘りすることができました。ここで得た知見を、まなびポケットのダッシュボード機能に反映させていただいています。

棈木:ヒアリングの対象は、校長、教頭、教科担当の先生、保健教諭、栄養教諭など多岐にわたります。日々の業務や時間帯ごとの動き方、それぞれの業務で大事にしていることや、現在の業務の中で重要度や優先度が低いのに時間を取られてしまっているタスクなどについて聞き取りをしました。

塩入:対象の10校には、各校3〜4名の先生方に時期を分けて3回ずつヒアリングを実施したため、ヒアリングの回数は延べ100回以上になりました。時には、ヒアリングで出てきた回答がその先生の固有の要望なのか、それとも普遍的な意見なのか判断ができないこともありましたが、そんな時には江添さんに元教員の視点から解説してもらい、解釈の精度を高く保つことができました。

棈木:ヒアリングを3回繰り返したのは、プロトタイプの修正を重ねるためです。まず、1回目のヒアリングで業務内容の把握とダッシュボードに求める価値を検証しました。2回目にはその情報をもとに作成したプロトタイプに対するヒアリングを行い、フィードバックを反映する形で修正する。その後さらに、修正したプロトタイプを見せながら詳細なご意見をいただき、完成形に近づけていきました。

塩入:緻密なヒアリングのおかげで先生方の業務の実態が明らかになっていき、完成イメージも鮮明になりましたね。有意義なヒアリングを行えたのは、問いの立て方やヒアリングで出てきた回答の活かし方を、デザイナー視点で分析できたことも大きかったです。

江添氏:データを活用した目指すべき教育の姿については理解していても、そのために割く時間がない、というのが学校現場の実情です。中には「少しでも時間があるなら、データを見るよりも児童・生徒を見た方が早い」という声も。こうした意見をもとに開発した機能もありましたね。

棈木:そうですね。学校現場の管理職や先生方はとにかく業務に追われていて、特に先生は日中細切れの時間しかないことが、ヒアリングを通じて強く伝わってきました。

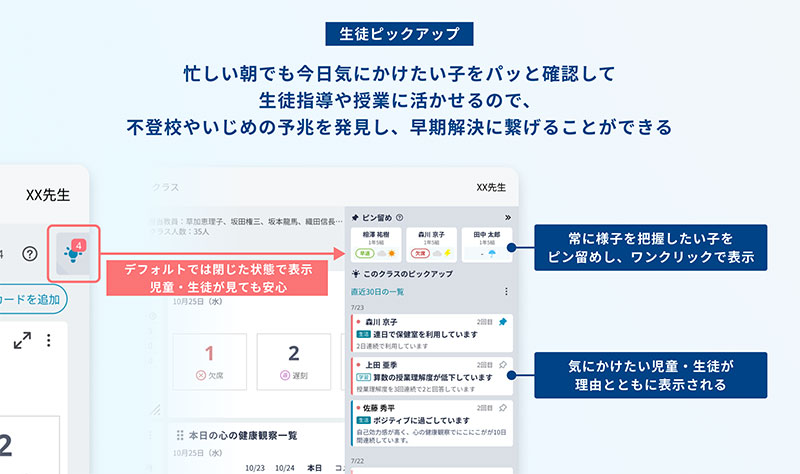

そこで、「児童・生徒と向き合う」ということをより深く、自信を持ってできるようにしていこうと考え、2025年4月に新たにリリースした新機能が「生徒ピックアップ」です。これは、蓄積データをもとに気にかけたい児童・生徒をピックアップして画面に表示して、先生が画面を見てすぐにそれを把握できるようにする機能になります。

江添氏:こうした機能は便利である一方で、時に教員に課題解決のプレッシャーや負担をかけることもあります。まなびポケットを使うことで、教員や児童・生徒がより前向きに学びに向き合える状況をつくることも大切にしたくて、明るいビジョンやよりよい教育につながる機能も模索しました。

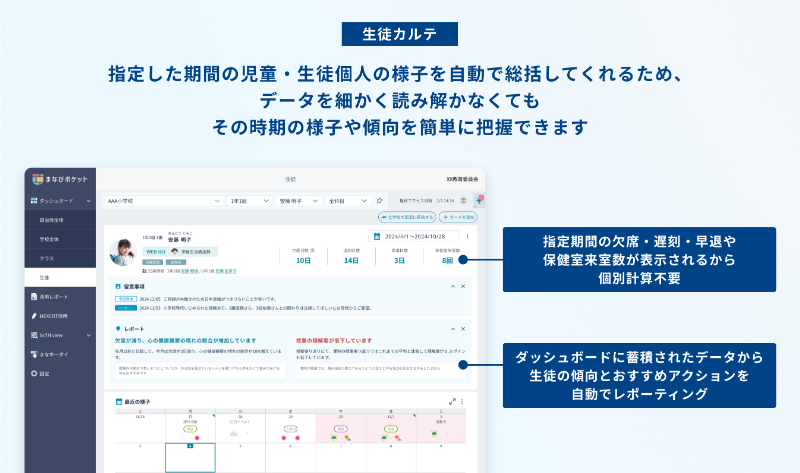

棈木:4月以降にリリースを予定している「生徒カルテ」は、このコンセプトを実現するための機能のひとつ。「生徒ピックアップ」が気にかけた方がいい児童・生徒を伝えるアラートであるのに対して、「生徒カルテ」は生徒のがんばりを可視化して、積極的に先生が褒めることによって得意分野を伸ばしていく手助けをする機能です。

塩入:こうした一連のアップデートを通じて、先生方の「目の前のタスク解決」とデータ利活用による教育の質的向上を両立することで、まなびポケットの目指す教育デジタライゼーションを推進しています。その中には、NTT Com×KOEL×コードタクトという今回のプロジェクトメンバーだからこそ実現できたこともありました。

江添氏:児童・生徒の情報を慎重に扱うこともそのひとつですね。日ごろから教育現場のあり方と向き合ってきた身として、児童・生徒が自分らしく学ぶためのダッシュボードが、先生の便利さを優先して情報を表示することによって、結果的に児童・生徒を傷つけることになるのはなんとしても避けなければならないと考えていました。

棈木:ヒアリングでも、「便利さも大事だが、児童・生徒にダッシュボードの情報が不必要な形で見えてしまうことは避けたい」という回答がありました。こうした先生方の気持ちに配慮し、「生徒ピックアップ」は画面の右端にアイコンだけが出るように設計したのです。でも、なぜそのアイコンが出ているのかは、パッと見ただけではわからない。先生が画面を開いて初めて、どういうケアが必要なのかを確認できるようにしています。

江添氏:完全に隠してしまうと、教員も見落としてしまう可能性がある。気にかけたい児童・生徒をすぐに見つけられることの便利さと、児童・生徒の情報を守ることの難しさを同時に解決するアイデアです。

塩入:ただオーダー通りにUIを設計するだけでは、こうしたアイデアが実装されることはないかもしれません。行政による公共事業と、企業によるビジネスの間にある「セミパブリック」の領域における実績と知見を重ねて、広く使われるための体験デザインを実践してきたKOELだからこそ実現できたことでしたよね。

棈木:教育ダッシュボードは、ひとたび自治体が導入を決めれば、教育委員会や公立の学校現場、児童・生徒やその保護者の方々は、もしそれが使いづらくても使い続けなければならず、しかも学校によっては毎日何百人もの人が使うことになります。さらに公教育の現場で使うソリューションというのは、先生方の働き方や、学習者の方の将来にも大きな影響を与えるもの。

他のセミパブリック領域のソリューションにもいえることかもしれませんが、「さまざまなユーザーの立場や、サービスが結果的にどのような影響を与えるのかを踏まえて、なお使いやすいUI設計」が重要だと考えています。

塩入:ユーザー属性でいえば、見たい情報の優先度が先生によって違うことも、ヒアリングで明らかになりました。例えば、宿題の提出状況やテストの結果などの学習量や学習成果を重視して確認したい先生もいれば、児童・生徒が授業を楽しい・わかったと感じたのかなどの児童・生徒の主観を重視して確認したい先生もいる。先生ごとのダッシュボードを見る目的や背景をきちんと反映できたら、より役に立つダッシュボードになるのではないかと考えました。そうして生まれたのが、画面の表示内容を先生一人ひとりの目的に合わせて自由に編集できるカスタマイズ機能です。

棈木:テストの結果を表示するカード、授業の感想を確認するカードなど、ダッシュボードの画面上にはさまざまなカードが並んでいます。それらの配置を固定するのではなく、ユーザーがサイズや並び順、表示有無を自由に変えられるようにシステムを設計しました。

江添氏:細切れの時間の中でタスクをこなす先生にとって、自分が見たい情報にパッとアクセスできるのはとても嬉しいこと。まなびポケットをもっと使いたくなりますよね。

塩入:こうしたカスタマイズ機能を実装しているダッシュボードはまだほかにはないと思います。教育現場の方からも「絶対に必要な機能だ」と評価してもらえましたし、こうした何気ない快適さが「使いやすさ」の実感につながると考えています。

塩入:冒頭の話に戻りますが、今はまだ教育DXにおける第2段階です。まずはまなびポケットのダッシュボードがきちんと教育現場で価値を発揮して、使い続ける意味があるサービスとして評価してもらうことが第一歩。現場でしっかり実装されれば、使い続けることでデータも溜まっていくので、今度はそのデータを活用して第3段階のDXに行けるはずだと期待しています。

江添氏:ゆくゆくは、児童・生徒の日常生活のデータなど教育環境外のデータもまなびポケットに集積できるようになることが理想です。論文や研究結果などのデータも加えて、生成AIが教員に「この生徒にはこういう学び方が向いているのかもしれない」といった明るい未来につながる情報を提供し、児童・生徒たちに還元していけるようになったら素晴らしいですよね。

棈木:「データ利活用」や「教育DX」という言葉自体は、その言葉だけが先行してしまって、パッと聞くと無機質な、人の温かみを感じない印象を受けるかもしれません。でもデータを上手に活用して児童・生徒の状況が一元的に可視化されることによって、担任のみならず養護教諭や管理職の先生も一緒になって、今までは見落としていた気にかけるべき児童・生徒を発見したり、目の前の児童・生徒をみんなでより適切にフォローできるようになったりする可能性もあるでしょう。文科省が掲げる「チームとしての学校」の実現に、一歩ずつ近づけていけたらと思います。

塩入:まずは教育現場でまなびポケットが先生の「頼れる右腕」になること。そして、児童・生徒が自分らしく学べる環境を提供するツールとなるよう、今後もまなびポケットを成長させていきたいです。

■まなびポケットおよびダッシュボード機能についてはこちら

・まなびポケット:https://manabipocket.ed-cl.com

・ダッシュボード:https://manabipocket.ed-cl.com/dashboard/

OPEN HUB

Theme

Coming Lifestyle

#ライフスタイル