01

2025.07.18(Fri)

目次

――久野さんと横山さんは、もともと認知症に対してどんなイメージをお持ちでしたか?

久野:高齢者の5人に1人が認知症になるというのは、かなり多くの割合だと思います。しかし私自身は、本人や家族が認知症で困っているという話をあまり聞いたことがないのです。本当は困っているにもかかわらず、人に言えずに苦労を抱えている人が多いのかもしれませんが、数字と体感のギャップが大きいと感じていました。

吉村氏:高齢になると、生活にあまり変化がなく、日々同じパターンで生活している方が多くなります。認知機能がある程度低下してきても、いつもと同じ行動をこなすことはできるので、一見すると困りごとがあるようには見えません。認知症で困っているという話をあまり聞かないのだとしたら、それはパターン化された生活の中で、認知機能の低下に気づいていない人が多いことも理由の1つだと思います。

――そうなると、日常生活の中で認知症を早期発見するのは難しいのでしょうか?

吉村氏:認知症は早期に適切な介入を行えば進行を遅らせることができますし、認知症の手前の段階に当たる軽度認知機能障害(MCI)であれば、認知機能が回復する可能性もあると考えられていますので、早期発見が理想です。

しかし、日常生活の中で、軽度の認知症やMCIに気づけることはほとんどないでしょう。チャンスがあるとすれば、例えば冠婚葬祭のように、普段と違う相手と、違う服装での行動などが求められる場面でしょうか。いつもと同じ行動なら問題なくこなせても、非日常的な場面ではうまく行動できず、「何かおかしい」と気づける可能性はあります。とはいえ、こうしたイベントは頻繁にあるわけではないですよね。

横山:私の場合は、親族や知り合いに認知症患者の方がいましたが、周囲の人たちは「認知症になったらどうしようもない」と諦めてしまっているようでした。認知症になったらもう何もしてあげられないのだ、と。正直、私自身もどうすることもできないものだと思っていました。

――現状では、認知症を完治させる方法はないのですよね。諦めてしまう気持ちも分かる気がします。

吉村氏:治療の前に、正確な診断が必要です。甲状腺機能低下や正常圧水頭症など、認知症を引き起こす疾患は多くあります。病院の詳しい検査で診断ができ、内科・外科的な治療により劇的に改善する場合もあり、見逃してはいけません。その上で、症状の評価や生活への影響を評価します。認知症には、認知機能の低下によって直接的に生じる「中核症状」と、二次的に生じる「周辺症状」があります。前者には記憶力や理解・判断力の低下などが該当します。後者には、できないことが増えて落ち込んでしまう、不安が強くなって外出しなくなってしまう、イライラして周囲の人に怒鳴ってしまうといった症状が該当します。

認知症に対する治療としては、20年以上前から薬が使用されていますが、あくまで進行を抑制するものであって、中核症状を完全に治したり劇的に改善したりする治療薬は、残念ながらまだありません。しかし周辺症状は、精神科で従来使用されている薬を使えばかなりの部分が改善できます。たとえ記憶力などが衰えてしまっても、周辺症状の治療を受けていれば、穏やかに生活していくことも可能です。ですから、まったく何もできないわけではなく、医療機関を受診し適切な治療を受けるだけでも、大きな意義があると思います。

――個人や家族だけでなく、社会や国のレベルで考えても認知症の影響は大きいですね。

吉村氏:そもそも私たちの社会は、認知機能が十分にあるかそれに近い状態であることを前提に作られていますよね。認知症の方が増えると、うまく機能しなくなる部分が出てくる可能性があります。例えば、自動車の誤操作や交通事故がある一方で、車がなければ移動できない地域もあり、免許返納をためらう人も少なくないでしょう。また、買い物に行ったときに、会計を忘れて店を出てしまったという話を患者さんから聞くことがあります。これはまったく悪気がないとしても軽犯罪になってしまうわけです。

国や自治体のレベルで考えると、医療と介護の負担が大きいことが問題です。医療費も増加していますが、同等かそれ以上に介護費用が伸びていますし、老々介護のようにそれを支える人材不足も深刻です。従来のように、自宅にいながら介護を受けるというスタイルから、集合住宅などでの効率的な介護を組み合わせることも考えるべき時期に来ているのかもしれません。

――認知症によるさまざまな不安に対するアプローチとして、NTT Comは「認知症で不安になる本人・家族・企業が少なくなる社会を目指す」というコンセプトで「脳の健康チェックダイヤル」を提供しています。具体的にはどのようなサービスなのでしょうか?

横山:「脳の健康チェックダイヤル」は、電話で脳の健康状態を簡単にチェックできるサービスで、もともとは、祖父母が認知症になった社員が発案したプロジェクトです。

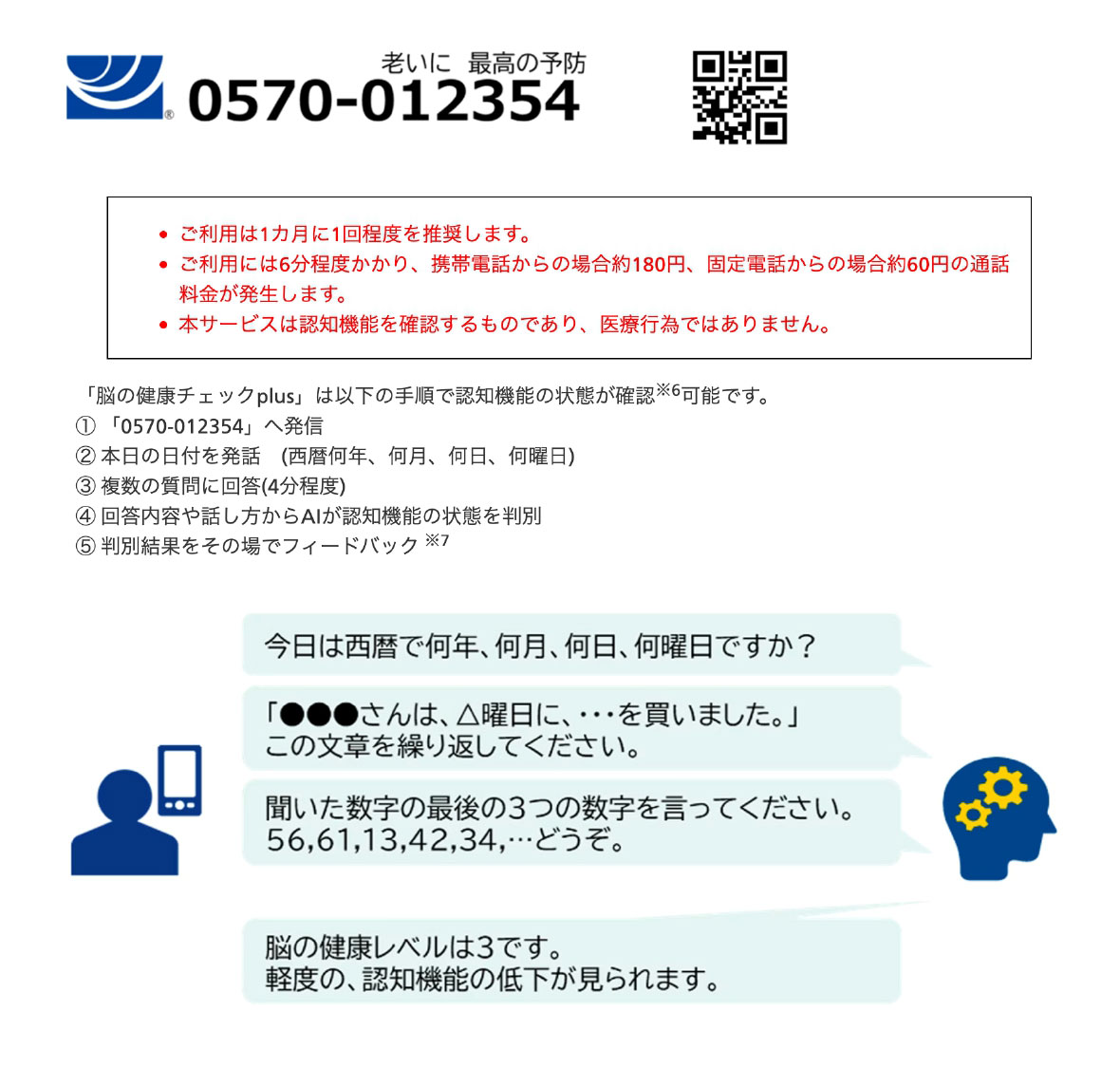

現在は「脳の健康チェックフリーダイヤル」と「脳の健康チェックplus」の2パターンを提供しています。「脳の健康チェックフリーダイヤル」は、2022年に無償トライアルとして始めました。通話時間は20秒程度で、今日の日付と年齢という2つの質問に答えていただき、認知機能を2段階で判定します。一方、「脳の健康チェックplus」は2023年9月にリリースしました。ナビダイヤルで通話料がかかりますが、6分程度かけて9つの質問に答えていただくことで、認知機能をさらに細かく5段階でチェックできるサービスです。

久野:電話でチェックできるのがポイントの1つです。認知機能にあまり関心がない方もいらっしゃいますし、「知るのが怖い」という方もいらっしゃると思います。それなのに、アプリをダウンロードして登録してログインして……と手間がかかってしまったら、なおさら試しにくいですよね。電話であれば誰でも使えますので、ハードルが低くなっています。

横山:最終的には医療機関で診断してもらうことが大切ですが、脳の健康に関心を持っていただくためのきっかけになるサービスですので、誰でも簡単に使えるという点にはこだわりました。

――脳の健康状態の判定は、AI(人工知能)が行っているのですね。

横山:はい。特に「脳の健康チェックplus」で採用しているアルゴリズムは、日本テクトシステムズ社との共同研究で開発しました。実際に認知症の方の音声データを収集して実証実験を行っています。

吉村氏:声のデータは、話す速度、話し方やトーン、言い間違いなど、情報量がかなり多いのではないかと思います。AIはどういった変数を拾っているのでしょうか?

横山:AIでなければ判別できないような機微な変化も含めると、1,000以上の特徴量をチェックして総合的に判定しています。質問に対する回答が正しいことよりも、声の特徴が大きな要素になっています。

――リリースから1年が過ぎましたが、利用状況はいかがですか?

横山:「脳の健康チェックフリーダイヤル」は、リリース直後に一気に20万コールほどいただきました。メディアで取り上げていただいた影響も大きかったと思います。その後もコール数は伸びていて、現在までに50万コール以上いただいております。定期的にチェックいただくことの意味をご理解いただけているのではないかと思います。

一方、新しくリリースした「脳の健康チェックplus」はナビダイヤルということもあり、現状では2万コールほどです。しかし、通話料がかかっても、より早期に脳の健康状態を知っておきたいという方が一定数いらっしゃるのだと理解しています。

久野:「脳の健康チェックフリーダイヤル」にここまで大きな反響があるとは、完全に予想外でした。電話でチェックできるという気軽さや、我々の提示したコンセプトが受け入れられたのだと思います。大きな反響に背中を押されて、翌年の「脳の健康チェックplus」のリリースにつながりました。

――吉村先生、このようなサービスにはどのような意義がありそうですか?

吉村氏:利点が3つほど考えられます。1点目は、ご本人が経時的な認知機能の変化を捉えられるということです。認知機能の評価は、他人との比較ではなく「今の自分は過去の自分に比べてどうなのか」が大切です。繰り返しチェックを受けることで、過去の自分との比較が可能です。

2点目は、認知機能の日ごともしくは一日の中での変動を踏まえた全体の傾向を把握できることです。認知機能は気分や体調、時間帯などによって変動し、揺らぎます。繰り返しチェックすることで、「良いときも悪いときもあるが、全体としてはこのぐらい」と、傾向をつかむことができます。

そして3点目は、慣れ親しんだ自宅でリラックスしてチェックを受けられることです。医療機関で認知症の検査を受けるとなると、患者さんはどうしても肩に力が入ってしまいます。ご自宅から電話でチェックできると、普段のご自身により近い、ありのままの状態を知ることができるのではないでしょうか。

――早期に認知機能の低下に気づける手段があると、早くから対策を取れますね。

吉村氏:そうですね。早いうちから気づき、介入を行えるメリットは大きいといえます。具体的には、運動、食事、睡眠、飲酒といった生活習慣に対する指導を行うことができます。また、認知症は社会的な要素が大きい病気ですので、社会との接点やコミュニケーションの機会を増やすための働きかけも、進行の予防や抑制に役立ちます。

――他の企業との共創も進めているとのことですが、現在どのようなビジネスを検討しているのでしょうか?

久野:生命保険会社と連携して保険サービスと組み合わせるというアイデアもありますし、介護サービスを提供している企業と組んで、認知機能チェックを行えるしくみを介護施設内に組み込むことも考えています。

また、健康関連サービスを提供している企業は、すでに健康管理アプリを提供しているケースもありますので、そのアプリを通して脳の健康チェックを行う方法もあります。さらに、企業だけでなく自治体との共創も検討しています。医療費や介護費用の削減につながる可能性がありますし、認知症に関する取り組みに力を入れたい自治体は多いはずです。

横山:企業も認知症に対してさまざまな不安を抱えています。例えば労働力不足です。企業にとっては、高齢の方も含めて健康に働いてほしいというのが切実な願いです。また、認知症の方がお持ちの金融資産の問題もあります。意思決定能力がなくなってしまうと、資産凍結をしなければなりませんが、その金額が2030年には215兆円に上るといわれているのです。これだけの金額が凍結されてしまうと、ご本人やご家族がお金を使えなくなるだけでなく、日本経済が停滞してしまいます。こういった課題を踏まえて、さまざまな企業からお声がけいただいていますし、今後も共創を広げていきたいと考えています。

――今後のサービス展開や、さらなる共創の可能性についてもぜひお聞かせください。

久野:「脳の健康チェックダイヤル」は、気づきを与えることが最も重要だと思っていますが、次に考えるべきことは、気づきを与えた後に次の行動につなげることだと考えています。我々のサービスを入り口として、その後にどのようなサービスをつなげるのか。さまざまな展開が考えられます。最終的に医療機関の受診が大切だとしても、医療機関はなかなかハードルが高いものです。運動習慣やコミュニケーションなど、医療機関の手前や外側で我々がサポートできることがあるはずです。

横山:薬局との連携も考えていきたいですね。よく行く薬局で脳の健康チェックを受けられるようにすることで、コミュニケーションが生まれて、「気づき」と「医療」の間を埋められるのではないでしょうか。

――吉村先生、認知症の領域で企業に期待することはありますか?

吉村氏:たくさんあります。現在の日本では、重症度の高い方に濃密な医療を行うインフラは整っていると思います。しかし、比較的健康度の高い方に対しては、保険診療の範囲でできることは多くありません。働いている方の認知機能チェックや健康相談などは、保険医療だけではカバーできない部分ですので、企業が担えると良いのではないかと思います。

また、認知症の場合、「これは面白そう」「やってみよう」といったご本人の能動性が非常に大切です。能動性を引き出すのは企業の得意技ではないでしょうか。医療はどうしても「困った人を助ける」という考えから、本人は受け身のアプローチになりがちですので、企業は「行動を引き出す」というアプローチを取っていただけると、医師としてはうれしく思います。

もう1点、企業も「潜在的な患者としての顧客」にリーチしていただきたいです。健康度の低下した人に対するアプローチは、悪化させることを懸念してためらう企業が多かったと思うのですが、ルールを守りながらも臆せずに参入していただきたい。医療現場や医師と連携する体制が構築できれば、社会にとって大きなプラスになるはずです。

――企業だからこそできることが、まだまだたくさんありそうですね。

久野:今、当社で開発したデジタルヒューマン「CONN」に脳の健康チェックを組み込んでいるところです。現段階では「今から脳の健康チェックを始めるので質問に答えてください」という形で、チェックを目的としたやり取りをすることになるのですが、もう一歩進んで、自然な会話の中で判定ができるようになると、さらに早い段階で認知機能の低下に気づけて、自然な形で次の行動を促せるようになるのではないかと期待しています。

吉村氏:非常に重要な視点だと思います。「自然にチェックできる」というのは日本中、そして世界中に存在する需要ではないでしょうか。健康状態のチェックも、結果を踏まえた介入も、自然な形で受けられると良いですね。

OPEN HUB

THEME

Co-Create the Future

#共創