01

2025.07.18(Fri)

Co-Create the Future

2025.07.18(Fri)

目次

──昨年、経済対策「AI・半導体産業基盤強化フレーム」が策定されたのは記憶に新しいところです。なぜ今、日本の産業において「半導体」が注目されているのでしょうか?

生駒:まず「生成AIの普及」が挙げられます。高性能な半導体なしではAIの開発や運用は成り立たず、需要が急増しています。

加えて、米中対立や台湾情勢による地政学リスクの高まりが半導体供給網を不安定にしていることで国家間の連携が重視されている点も、注目される要因のひとつでしょう。

さらにはNVIDIAやTSMCなどの半導体関連銘柄が投資先として注目を集め、半導体ブームに拍車をかけています。

私たちの身の回りを見渡せば、スマートフォン、IoT機器や5G製品など、あらゆる分野に半導体が使われていることがわかります。半導体は、もはや私たちの暮らしに欠かせない存在です。生活や経済と深く結びついていることから“21世紀の石油”とも称されるほどです。

三枝:いくつかのポイントを挙げていただきましたが、まさにその通りだと感じています。あえて付け加えるとすれば、日本の産業政策の歴史を振り返ったときに、昨今の半導体にまつわる施策は非常に新しい動きだということです。特定の産業に国策として力を注ぐ──こうした取り組みは、昭和の高度経済成長期以来ではないでしょうか。

戦後、日本は敗戦から復興し、世界有数の経済大国へと成長しました。しかし、1980年代あたりから、国の役割は特定の産業を支援することから、全体の環境整備や市場の公平性を担保することへと変化していきました。結果、日本は重点産業を明確に掲げることができず、徐々に後れをとるようになっていったのだと考えます。

そうした流れの中で「やはり特定産業を戦略的に支援することが必要だ」という認識が高まってきました。おそらく、いくつかの危機感からくるものでしょう。例えば、コロナ禍では半導体不足により、エアコンも車も生産できないという状況が続きましたよね。これを受けて、国民一人ひとりが「半導体がなければ日常生活すらままならない」という当たり前の事実に気づきました。そのような経験が、国を動かすきっかけになったのではないかと。

生駒:そうですね。塗布材などの一部の材料分野や、エッチングなどの加工分野においては、世界的なシェアを持つ日本企業は存在します。しかしながら、製造や設計といったプロセスになると、日本は十分な競争力を持っているとは言い難い状況です。1990年代と比べると、海外勢に大きくリードされています。

──今後の日本の産業振興において、半導体が果たす役割についてどのようにお考えですか?

生駒:半導体は、単なる製品の枠を超え、経済安全保障の柱を担う存在になっています。食料安全保障と並び、国が自立性を保ちながら成長していくためには、半導体の安定的な供給体制が不可欠です。言い換えるなら、国内で半導体を製造・確保できなければ、国としての産業競争力は大きく損なわれてしまうでしょう。

同時に、半導体はイノベーションの土台でもあります。繰り返しになりますが、あらゆる先端分野で半導体が求められています。ゆえに国家レベルでの長期的な戦略と、継続的な支援が強く求められているのだと感じています。

三枝:私も生駒さんと同じ意見です。ただ、日本ならではの活路もあると思っています。というのも、日本は半導体を使う側、いわば「ユーザー産業」の多様性が非常に豊かなのです。創薬や医療機器、自動車などのモビリティ、産業機械などのロボティクス、など、世界でも限られた国しか持ち得ない高度な産業が日本にはまだ数多く残っています。特定の産業に重点を置いてこなかったことが、ここにきて強みになっているわけです。この多様性を上手く活かすことができれば、日本ならではのイノベーションが生まれるのではないでしょうか。

──半導体産業における、両社の取り組みを教えてください。

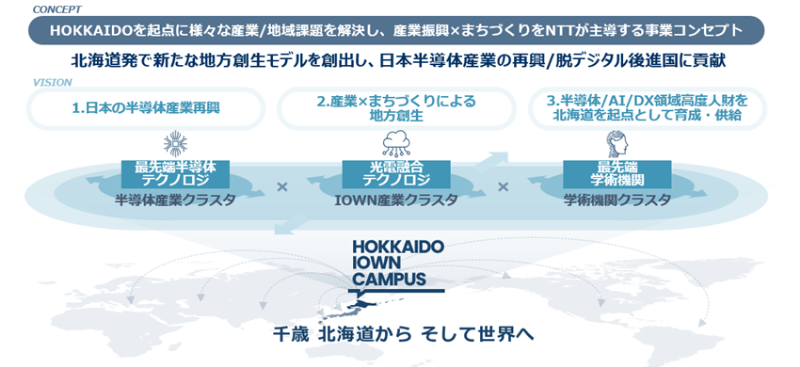

生駒:2023年秋、NTTドコモビジネスは北海道千歳市にて、半導体産業の振興と街づくりを見据えた「HOKKAIDO IOWN CAMPUS」をスタートさせました。きっかけは、半導体メーカーであるRapidusが千歳市内に大規模な製造拠点を構えたことではありましたが、それだけではなく、我々としても国内の半導体産業と北海道地域の発展に貢献できないかとプロジェクトを立ち上げました。

本プロジェクトは、3つのクラスタで構成されています。1つ目は、最先端の半導体製造を支える「半導体産業クラスタ」です。RapidusやTSMCといったメーカーに対し、NTTドコモビジネスはIOWN技術を活用した独自のプラットフォームを提供することで、大容量で安全なデータ流通を可能にします。また、各種アプリケーションを効率的に稼働させることで、サーバー台数と電力消費の削減をめざします。

──それは生産面をサポートするということでしょうか?

生駒:このクラスタは「設計工程」において効果を発揮します。近年の半導体は飛躍的に複雑化しており、例えばiPhoneに搭載されるトランジスタの数は、かつての100億個から現在は160億個にまで増えています。

トランジスタの配置をシミュレーションするだけでも膨大な計算が必要で、大量の電力を消費するのです。こうした負荷をIOWNの省電力性を活用することで軽減しようという試みです。

2つ目は、IOWNを活用した技術検証を企業と連携して進め、社会実装を目指す「IOWN産業クラスタ」です。IOWNは半導体分野にとどまらず、地域に根ざしたプラットフォームとしての可能性も秘めています。その一例として、千歳市で路線バスの自動運転に関する実証実験を重ねてきました。実用化が進めば、深刻化する運転手不足も解消され、公共交通の維持にも貢献できるはずです。

3つ目は、半導体やICT分野の人材育成を見据えた「学術機関クラスタ」です。海外と比べて、日本は産官学の連携が不十分です。こうした課題を踏まえ、私たちも大学や研究機関との連携を強化し、次世代の人材や技術を育む土壌をつくっていきたいと考えています。

──「HOKKAIDO IOWN CAMPUS」を進めるうえでのNTTドコモビジネスの強みを教えてください。

生駒:NTTドコモビジネスが「非・半導体事業者」であることが、よい方向に働いているのではないでしょうか。半導体事業者にとって、私たちは直接的な競合にはあたらないので、企業や団体との調整役を担いやすい。加えて、既存の半導体事業者とは異なる視点から、新しいビジネスモデルを提案できます。

三枝:最初に「HOKKAIDO IOWN CAMPUS」の構想を聞いたときは、正直ちょっと驚きました。NTTグループのような大きな企業が、特定の地域や産業にこれほど深く関わっていくというのは、これまであまり見られなかった動きだったので。とても新鮮に映りましたね。

──三井不動産が取り組んでいるプロジェクトについて教えてください。

三枝:現在、私たちは「RISE-A」というプロジェクトを進めています。構想の出発点となったのが、ライフサイエンス領域で展開してきた「LINK-J」です。

LINK-Jの狙いは、製薬企業が集まる日本橋を舞台に「交流・連携」「育成・支援」を目的としたコミュニティを提供すること。業界関係者のネットワークを広げ、研究活動や情報交換の場を設けることで、ライフサイエンス産業全体の成長をサポートしてきました。

活動が進むにつれ「都心で使える研究施設がほしい」といった具体的なニーズが生まれ、それに応えるかたちで、実験設備や研究環境を整えた「レンタルラボ」という事業も立ち上がりました。

まず産業に寄り添ったコミュニティを育み、現場からの声をもとに三井不動産のアセットやノウハウで解決策を提供する──、こうした一連の流れがビジネスモデルとして確立されたわけです。「LINK-J」のモデルはほかの分野にも応用できると考え、宇宙領域では「cross U」、半導体領域では今回の「RISE-A」がスタートしました。

一見すると、不動産デベロッパーの領域から逸脱しているように思われるかもしれません。しかし、不動産デベロッパーから「産業デベロッパー」への転身が、三井不動産グループの目指すところであり、その姿勢は「RISE-A」のコンセプトにも色濃く表れています。

──「RISE-A」ではどのような取り組みを進めていくのでしょうか。

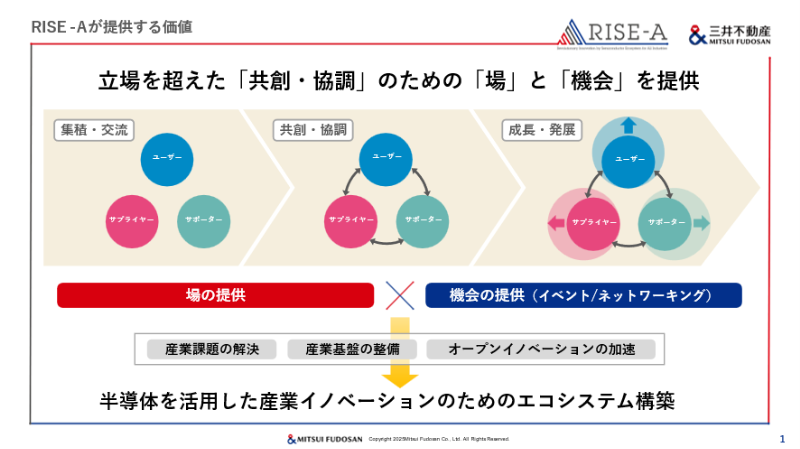

三枝:半導体に関わる事業者や研究機関の方々の交流や連携、情報交換などを促進するコミュニティを提供します。

具体的には、都心のアクセスしやすい場所に会員向けの会議室を設け、低価格で提供する、あるいは会員が開催するイベントや勉強会などの情報発信を支援する、といったところですね。

また、会員同士のマッチングを促すような仕掛けやイベントも積極的に行っていきます。普段なら出会わないはずの人と人を結びつけ、新たなコラボレーションが偶発的に生まれるような場をつくる、それが産業の“地熱”を上げることにつながるのだと、私たちは捉えています。

──コミュニティの中核になるのは、どういった業種の方たちですか?

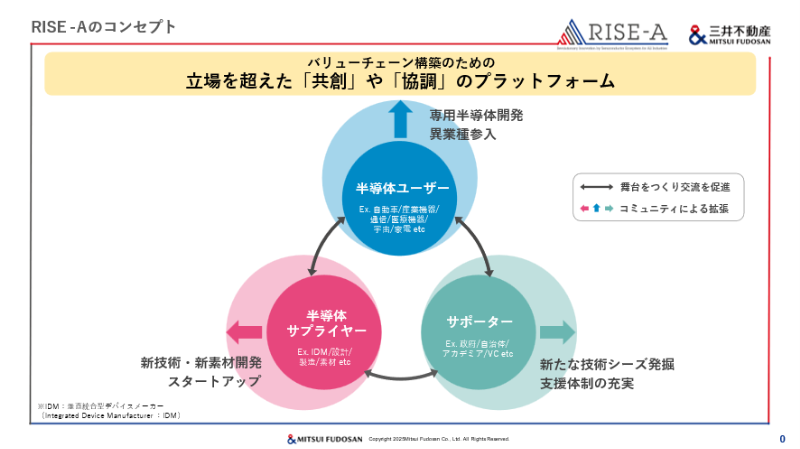

三枝:「サプライヤー」「ユーザー」「サポーター」に大別できると考えています。「サプライヤー」とは、いわゆる半導体を製造・供給する側の方々です。たとえば、IDM(Integrated Device Manufacturer)と呼ばれる一貫生産型のメーカーや、半導体製造装置、素材を手がける企業など、日本がポテンシャルを秘めている分野ですね。

「ユーザー」は半導体を活用する側の方々です。実は私たちが最も期待しているのがこの層なのです。半導体というと製造する側ばかりが注目されがちですが、使う側が増えることではじめて新しい需要や応用領域が生まれます。

そして「サポーター」は、政府や自治体、アカデミア、支援団体など、直接の当事者ではないけれども、産業の成長を後押ししようという立場の方々です。

このように、サプライヤー・ユーザー・サポーターの三者が集まり、互いに連携しながらエコシステムを育てていく。それが「RISE-A」が目指すコミュニティのあり方です。

──NTTドコモビジネスも「RISE-A」のコミュニティに参画していますが、どちらかというと「ユーザー」寄りの立場になるのでしょうか?

三枝:そうですね。現時点では、NTTドコモビジネスはユーザーに位置づけられると考えています。

今回の「HOKKAIDO IOWN CAMPUS」からもわかる通り、ユーザーであるNTTドコモビジネス様も半導体産業に強い関心を示しています。その事実が私たちの仮説の裏づけになっていると感じました。つまり、これまで完成品やシステムだけを取り扱っていた企業がより深い領域に踏みこもうとしているわけです。NTTドコモビジネスのような企業が増えれば、半導体産業にも厚みが生まれ、ひいては日本全体にとって大きな利益を生み出すことにつながるのではないでしょうか。

──「RISE-A」の中で特に力を入れていきたい取り組みはありますか?

三枝:やはり、ユーザーとの共創ですね。具体的には、半導体を活用したユースケースを共に生み出していけるような産業との連携を強めていきたいと考えています。例えば、モビリティ、産業機械、製薬・医療機器、そして通信などの産業が対象になると考えています。

これらのユーザーが必ずしも半導体を製造する必要はありません。ただ、用途に応じてカスタマイズされたASIC(特定の分野に最適化された半導体集積回路)を開発したり、設計段階から半導体に関与したりするようになれば、ユースケースはさらに広がっていくはずです。

生駒:大変興味深いお話です。私たちがこうしたコミュニティを立ち上げようと思っても、一筋縄ではいきません。三井不動産様の“場所”というリアルなプラットフォームと、我々の“デジタル”プラットフォームがうまく融合し、新たな価値を生み出していけたらと期待しています。

三枝:私もとても相性のいい組み合わせだと感じています。私たちは土地や建物、道路といったハード面のインフラづくりに強みがありますし「LINK-J」では人と人をつなぐリアルなネットワークも整備してきました。一方、NTTドコモビジネス様はデジタルのネットワークや基盤の構築に長けていらっしゃいます。お互いの得意分野が重ならずに補完し合える関係性は、とても理想的ですよね。

──半導体産業に関連する取り組みを通じて、日本の産業構造にどのように貢献していきたいですか?

生駒:先ほども触れましたが、三井不動産様もNTTドコモビジネスも、非・半導体事業者です。そんな企業があえて未知の分野に飛び込み、イノベーションを起こそうとしています。この姿勢そのものがひとつの社会的なメッセージになれば嬉しいですね。

僭越かもしれませんが、「自分たちでも挑戦できるかもしれない」と感じてくれる企業が増えていけば、それだけでも大きな意義があると思うのです。私たちの取り組みをきっかけに、半導体を軸にした新たな産業連携の動きが広がっていくことを期待しています。

三枝:私は昨年、三井不動産のイノベーション本部内に「半導体チーム」を組成しましたが、三井不動産の名刺に「半導体」と書いてあるだけで「え、なんで不動産会社が?」と驚かれることが少なくありません。それほど、当社と半導体は縁遠い存在だと見られています。

だからこそ、私たちの取り組みには意味があると感じています。従来のプレイヤーではない企業が半導体領域に参入することは、一見すると無謀な挑戦に映るかもしれません。しかし、半導体関連産業は、産業全体におよぶ非常に幅広いものです。産業全体を客観的に俯瞰し、共創の可能性を探るという意味では、むしろ重要な役割を果たせるのではないでしょうか。

よって、NTTドコモビジネスの考えに自身も深く共感しています。私たちが大きなムーブメントを起こす“火種”のような存在となって、半導体分野に関心を持つ企業が増えていく。そうなってくれれば、NTTドコモビジネスにとっても、私たちにとっても大いに意義のある取り組みになるはずです。

■RISE-Aの詳細はこちら https://www.rise-a.jp/

【8/29北海道にてイベント開催!一般社団法人RISE-A (三井不動産)・NTTドコモビジネスも登壇!】

イベント名:共創 Frontier HOKKAIDO 〜産官学連携が創る次世代産業都市 in 千歳〜

詳細はこちら https://go.oracle.com/LP=149365?elqCampaignId=626

OPEN HUB

THEME

Co-Create the Future

#共創