01

2025.07.18(Fri)

目次

まずは、各企業による講演が行われ、サイバーレジリエンスの必要性や強化ポイント、支援する中で見えてきたセキュリティ運用におけるリアルな課題、そしてAIエージェントの活用可能性などが示されました。

最初の講演ではEYストラテジー・アンド・コンサルティング シニアマネージャーの谷田 一人氏が、「変化する時代に企業が備えるべきサイバーレジリエンスとは?」と題して、経済安全保障規制の強化やサプライチェーンの複雑化が進む中、企業が直面する新たなリスクと対応の方向性について解説。対応方法の一つとして、予測・抵抗・回復・適応の能力を備え、攻撃による被害最小化と迅速な復旧を図る「サイバーレジリエンス」が有効であることを示しました。企業には、柔軟かつ迅速にリスク対応し、継続性を持って適用できる力を獲得することが求められており、その土台となるガバナンス強化の重要性を訴えました。

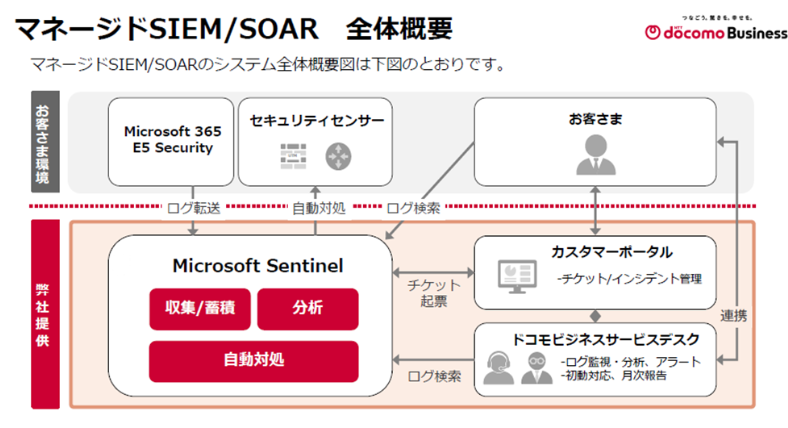

続いてNTTドコモビジネス ソリューションサービス部の田中 皓也が、「DXでセキュリティ運用を何%自動化できるか」と題して、セキュリティ運用の現場が直面している深刻なスピードのギャップを解説しました。まず、攻撃者が侵入成功から侵害開始までにかかる時間が48分であるのに対し、企業側が侵害を特定するまで平均204日間かかるという圧倒的なスピード差がある現実を紹介。こうした攻撃に対し、企業側には迅速かつ早期に封じ込めることが求められます。NTTドコモビジネスのマネージドSIEM/SOARサービスでは、蓄積されたノウハウを活用した自動対処ロジックにより、インシデントの検知から、インシデントの対処まで、95%の運用自動化を実現できる(※)ことを示しました。

※Microsoft Defender for Endpointのアラートを対象にしたケース

続いて登壇したのは、Zscaler トランスフォーメーションアーキテクトの林 聡氏。「セキュリティ”プラットフォーム”による他社製品連携による運用自動化で安心かつレジリエントなビジネス環境の提供」と題した講演で、クラウド化とリモートワークの普及により、従来のセキュリティアプローチが限界を迎えていることを指摘しました。従来は、社内LANが安全という前提でセキュリティ対策が構築されてきましたが、現在はクラウドやSaaSの利用拡大により、もはや安全な場所は存在しないという認識が必要です。このため、常に侵入されているかもしれないという前提でセキュリティ対策を講じる「ゼロトラスト」の考え方が生まれ、ネットワークで直接接続するのではなく、ブローカーを介して安全な通信を実現するアプローチを解説しました。

日本マイクロソフト エンタープライズ パートナー技術本部 シニア パートナーソリューション アーキテクトの田住 一茂氏は、「統合されたセキュリティ運用プラットフォームにより、運用負荷の低減と対応速度の向上を実現」をテーマに講演。生成AIの普及により攻撃側も高度化・巧妙化する一方で、セキュリティ人材不足によりアラートを全て確認しきれない現状があり、より効率化が必要と指摘しました。また、先のZscaler林氏のゼロトラストの話を受け、管理されていないデバイスがランサムウェア被害の原因の90%を占めるというデータを示したうえで、まずIDを保護し、デバイスを管理することがセキュリティの第一歩であると強調しました。

そして、最後の登壇者であるServiceNow Japanテクノロジーワークフロー営業本部 シニアソリューションエグゼクティブ-セキュリティの佐藤 圭太氏は、「AI時代の攻防戦─セキュリティ運用に効く、生成AIと自動化のリアル」と題して、生成AIのイノベーションの恩恵はより攻撃者に優位に働いているという調査結果と、AIを活用した攻撃の高度化について示しました。生成AIの出現により誰でも高度なサイバー攻撃ができる時代が到来した一方で、AIによるサイバー脅威に対抗するには、同じく“AIを活用したセキュリティソリューション”が不可欠であるとし、それに対抗するための新たなアプローチについて解説しました。

イベントの後半に行われたクロストークでは、講演者が壇上に集まり、「セキュリティ運用の理想と現実」をテーマに、ツール導入だけでは終われない理想と現実のギャップに、各社がどのように向き合っているのか、リアルな経験の共有がされました。

城:本日は2つのテーマについてお話しいただきます。まず1つ目のテーマとして「セキュリティガバナンスを上げるための組織の巻き込み方」について伺います。まず、EYの谷田さんにお聞きします。多くのお客さまをコンサルティングしてきた経験から、経営層に現場の立場からセキュリティ対策の重要性を理解いただく際の重要ポイントやアドバイスをいただけないでしょうか。

谷田:セキュリティの取り組みは技術的な話が中心になりがちで、情報量が多くなる傾向があります。一方、経営層の関心・興味は、事業停止や経営リスクに対してその投資が備えになっているか、経営戦略を成功させるデジタル戦略に整合しているかといった点にあります。ポイントとしては、経営層の立場に立って関心事に結び付けることで、納得感を得た投資判断をいただけるのではないかと思っています。

城:経営層の理解を得るうえで、最初は難しかったが最終的にうまくいった具体例があれば教えていただけませんか。

谷田:ご支援した製造業のお客さまで、ゼロトラストへの投資において2つの課題を持たれていました。1つは、ゼロトラスト導入により一時的に運用コストが上がってしまうこと。2つ目は、お客さまのデジタル戦略上、このセキュリティ投資がどこに位置付けされるのかが、システム部門の皆さまにとって曖昧であったことです。

そこで私たちは、ご支援したシステム部門の皆さまに、まずはデジタル戦略に紐付くセキュリティ施策を可視化してお伝えしました。また、「セキュリティ=守り」と捉われがちな考えから脱却し、攻めの戦略にしっかり寄与する「デジタルケイパビリティ」の土台として、ここに投資することが上位層であるデジタル戦略、事業戦略を実現していくために必要だということをお伝えしました。その結果、経営層の方にご理解いただき、無事に投資につながったという経験があります。

経営層の方はステークホルダー、株主に対して常に経営戦略・事業戦略をコミットしています。それを実現するために必要な投資だということを、紐付けてお伝えすることが重要ではないでしょうか。

城:もう1つ谷田さんに、現場同士セキュリティへの取り組み方についてお伺いしたいです。グループ会社のセキュリティガバナンスの利かせ方について、アドバイスをお願いできませんか?

谷田:本社からグループ会社に対してトップダウン型でガバナンスをかけていくのが一般的ですが、グループ会社ではリソースがない、知見がないという課題がありがちです。

弊社の支援実績から学んだのは、グループ会社の実情に沿った本社と子会社の双方向的なアプローチが非常に効果的だということです。まずは本社の方がグループ会社のサポーターや相談役、つまり「味方になる」というマインドを持ち、グループ会社側も主体的に取り組みを進めていけるよう支援することが重要で、こうした文化が醸成できていければ、グループ全体の底上げ、セキュリティの高度化をスムーズに進めることができるでしょう。

城:続いて、2つ目のテーマである「自動化によるセキュリティ対策の導入や運用の負担軽減」についてお話を伺います。セキュリティ対策のフレームワークやガイドラインはたくさんありますが、実際には、CSIRTに与えられた人的リソースや予算は限定的です。実践とのギャップを超えるためのキーワードとして効率化や自動化が上がってきますが、Microsoft 365 E5 Securityはそのカギになると思っています。

田住:複数の製品をプラットフォームに統合することでコストダウンを図れます。ただ、いまだに古い慣習から「セキュリティ=コストセンター」と見られがちですので、なかなか経営層への訴求は難しいと思います。

そこで弊社では、セキュリティの向上と合わせて生産性の向上も実現していくというアプローチを取っています。Microsoftのツールを普段使っていることが、業務効率化にもつながりますし、最終的にはセキュリティの向上にもつながります。ただ、部署や役職によって使い方は違うので、ぜひ社内でベストプラクティスを共有いただきたいです。

このアプローチは大企業だけでなく、数名で運用しているような規模でも効果的です。複数の製品を運用していくと、当然各社がどんどん機能を向上させていきますので、重なり合う部分が出てきます。そこでどれかに一本化する場合、UIも異なりますし負荷が高くなります。人数が少なければ少ないほど、統合プラットフォームによって運用をシンプルにすることが重要です。

また、Microsoft Sentinelのマネージドサービスによって、運用効率が劇的に変わると思います。

城:NTTドコモビジネスでは、Microsoft Sentinelを活用した「マネージドSIEM/SOAR」というサービス提供しているのですが、自動対処の効果がお客さまから好評です。誤検知や過検知の多いMDE(Microsoft Defender for Endpoint:Microsoft社のEDR製品)運用において、アラート対応自動化率が平均95%削減(※)できます。

※Microsoft Defender for Endpointのアラートを対象にしたケース

ご好評いただいているポイントがもう1つあります。弊社オリジナルのダッシュボードを利用した運用報告会です。

例えば、「ちゃんと多要素認証しているので大丈夫」とおっしゃっていても、いざダッシュボードにしてみると、実施していない端末の多さに気付きます。また、アラートをグラフにしてみると、特定の端末でログイン失敗が続いていることや、1件だと無視しそうなローアラートやミディアムアラートが大量に出ていることがわかり、そこから問題に気づいて迅速に対応を実施することも可能です。

城:続いて、Zscalerの林さんにお話を伺います。セキュリティ運用負担の課題を解決するためのアドバイスをお願いします。

林:弊社では運用で悩まれているユーザーのために、「Japan Zscaler User Group」というユーザー会を運営しています。これはユーザー同士で、日々の運用での悩みや情報を交換していただく取り組みです。1人で悩まず、横のつながりで解決を図ることができます。

また、このような場を通してエンドユーザーのリクエストや意見をいただき、製品にフィードバックしています。

城:もう1点、林さんにお伺いしたいことがあります。今までZscalerは可視化や防御に力を入れているイメージがありましたが、最近ではAIによるSOCの自動化に進出しました。ZscalerがAI SOCの領域に進出することで、今後のセキュリティ運用の世界をどのように変革していこうとお考えでしょうか。

林:セキュリティ運用は特殊なスキルを持つ人材が必要ですが、セキュリティ人材不足という現実もあり、AIに集中的に投資をしているところです。具体的には、工程によっては従来人がやっていた作業をAIに代替させ、それが難しい場合でもAIが人を支援する形で運用効率を大幅に向上させることを目指しています。これにより、セキュリティ運用の世界を人依存から脱却させ、より迅速で確実な対応が可能な環境に変革していきたいと考えています。

城:では、最後のテーマです。最近、素晴らしいセキュリティプロダクトがたくさん出てきており、それがM&Aなどによりプラットフォーム化しています。

しかし、どれだけプラットフォーム化が進んでも、1つの製品であらゆる業務を実施することは不可能で、複数の製品を統合したり、プロセスをつなげることが重要になっていると考えます。デジタルワークフローを手がけるServiceNowでは、サイロ化されたIT環境を改善していった事例もたくさんご存じかと思います。最初はうまくいかなかったけれども、少しずつ改善しながら、最後は継続的に運用レベルが向上していった事例があればご紹介ください。

佐藤:「これもやりたい」「この機能も取り入れたい」というように、要件がどんどん膨らんでしまい、結局何から着手していいのかよくわからなくなるケースが少なくありません。

その時に弊社がよくお伝えするのは、「100%は目指さなくていいですよ、むしろ目指さないでください」「直近で抱えている課題にもう一度立ち返ってみませんか」ということです。フェーズを分けて段階的に進めていくことが重要なのです。

もう一つ重要なのが、パートナーです。二人三脚で課題を明確にしていくことが、プロジェクトを成功させるうえでのポイントです。

城:この1年、AIエージェントの開発にも非常に積極的ですよね。

佐藤:そうですね。「AI+Data+Workflow」を掲げて、AIエージェントを次々にリリースしているところです。例えば、インシデントを発見してくれるAIエージェントだけではなくて、インシデントを受け取った時に何をしなければいけないのかを要約してくれるAIエージェント、解決策を教えてくれるAIエージェントなどがあります。AIが手助けしてくれるプラットフォームとして、運用をご支援していきます。

城:ありがとうございます。NTTドコモビジネスでは、本日ご登壇いただきましたパートナーとも連携して、ゼロトラストや運用DXを組み合わせてお客さまの事業継続性を強化する、「サイバーレジリエンストランスフォーメーション(CRX)」ソリューションを提供しています。

例えば、「次のステップで何をすればいいの?」というお悩みだったり、やりたいことが決まっていて「伴走してくれるパートナーが欲しい」と模索されているお客さまに対して、お手伝いをさせていただきます。

本日ご紹介した各社のソリューションを組み合わせながら、お客さまの事業継続性強化を全力でサポートいたします。セキュリティ運用の理想と現実のギャップを乗り越え、真に効果的な体制の構築を一緒に実現していきましょう。

OPEN HUB

THEME

Cyber Resilience Transformation

#セキュリティ