01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

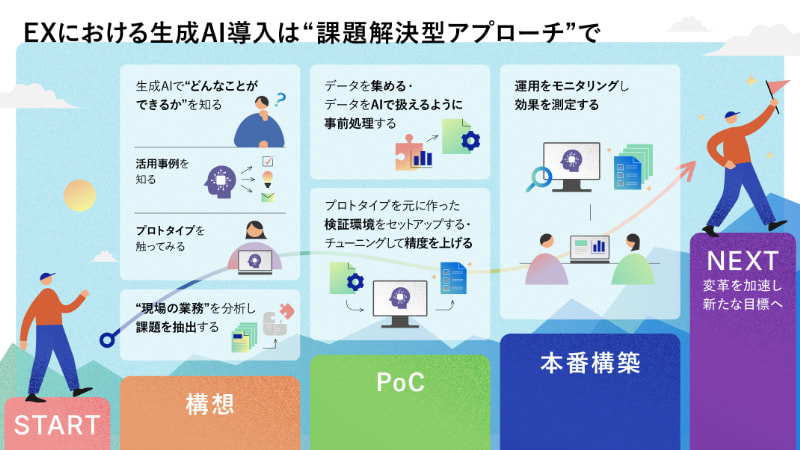

この記事では、NTTドコモビジネスのジェネレーティブAIタスクフォースのメンバーが、企業の生成AI導入における課題と成功のポイントについて解説しています。NTTドコモビジネスは、製造業向けの知財文書作成支援や金融業向けのセールス業務支援など、20種のAIエージェントを組み合わせて専門性の高い業務を支援しています。

日本企業の生成AI活用は急速に進む一方、活用度合いは企業によって大きく異なります。活用段階は4ステップに分類され、現在多くの企業が初期段階にあります。各段階で陥りやすい問題として、①生成AIを導入したが定着しない②社内データ活用時のデータ処理不足③AIへの過度な期待④本番導入時におけるセキュリティ・可用性などが指摘されています。

成功のポイントは、明確な目標設定と課題の特定です。生成AIを万能ツールと考えず、人間や他のツールとの適切な連携を設計することが重要とされています。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

――現在、日本企業の生成AI活用はどこまで進んでいるのでしょうか。

管原康弘(以下、管原):ここ1、2年の間に、業界を問わず多くの企業が生成AIを活用し始めています。弊社のクライアントに関しては、50%以上が生成AIを活用しているという調査結果が出ています。

一方、企業によって活用度合いはさまざまです。ChatGPTやGeminiなどのEnterprise Chatを業務に使うだけでなく、最近では、社内特有の情報など生成AIが学習していない外部データの検索結果を組み合わせて回答を生成するRAG(検索拡張生成)などの技術も一般化してきています。さらに進んでいる企業では、人間が指示を出さなくても自律的に判断・行動し、与えられた目標を達成するAIエージェントの活用が始まっています。

水野麻美(以下、水野):生成AIの拡張版ともいえるAIエージェントは、コンテンツ生成だけでなく、データ分析や意思決定の支援など、幅広い用途で活用することができます。私たちは、生成AIの活用にとどまらずAIエージェントの活用を積極的に支援することで、より高度な課題解決や業務効率化に貢献できるよう取り組んでいます。

管原:AIエージェントに対する期待は非常に高まっていますが、具体的に何ができるのかイメージが湧きづらいというお客さまが多いのも事実です。そこで私たちはAIによる業務効率化が見込まれる業務におけるプロトタイプを事前準備しており、AIエージェントがどんな動きをするのかを実際に見て体感いただくことを心がけています。動き方が分かることで、どの業務に適用できそうか、一気にイメージがふくらむというケースが多いですね。

ただし「生成AIがあれば何でもできる」と過度な期待を持ってしまうのは要注意です。生成AIは魔法の杖ではなく、導入したらすべての業務がAIにて実施されるというわけではありません。お客さまと議論を重ねる中で、AIがやるべきところ、人間がやるべきところを整理しながら実装を目指しています。

――お二人が担当するEX(従業員体験)領域では、どのように生成AIの活用が進んでいますか。

水野:さまざまなお客さまの支援を行っていますが、特に注力しているのが専門性の高い分野での業務支援です。具体的な事例の1つとして、製造業界向けに知財文書の作成支援を進めています。「アイディエーション」「社内の知財情報や社外情報のリサーチ」「申請書の作成」という高度な業務プロセスにおいて、業務理解に優れたAIエージェントが自律的に作業を行いつつ、人の判断を入れながら一連の作業を遂行するという仕組みです。

もう1つの事例が、金融業界向けのセールス業務支援です。ここでは「顧客へのヒアリングから提案方針を策定する」「商談履歴や財務データを分析し提案材料となる分析データを収集する」「提案方針と分析データをもとに過去の資料を参考にして新規提案書を作成する」という流れをAIエージェントがリードします。

こうした業界別ソリューションの提供を可能としているのが、NTTドコモビジネスが開発した20種のAIエージェントです。「業務ヒアリングエージェント」「セールスデータ分析エージェント」「提案資料作成エージェント」など、さまざまな業務に特化した複数のAIエージェントを組み合わせたり、お客さまの業務に合わせて一部カスタマイズしたりすることで、各業界の専門性の高い業務を支援しています。

管原:業界が異なれば、業務内容や悩みも大きく変わってきます。まずはお客さまがどんな業務をどのようなプロセスで行っているのか、どれほどの稼働がかかり、どんな点に悩んでいるのか、ヒアリングを行ったうえで最適なソリューションのご提供につなげています。

水野:例えば、申請業務における資料作成や誤字脱字チェック業務は日常的に行われるものですが、業界や企業によってその手順は異なります。実際にお客さまのお話を伺っていると、ルールの細かさやチェック項目の多さに驚かされることは少なくありません。それぞれの世界の「当たり前」が違うことを前提に、徹底的なヒアリングとリサーチを通じて、生成AIが活用できそうなシチュエーションをお客さまと議論しながら、導入へと歩みを進めています。

――生成AIの活用度は企業によってさまざまとのことですが、企業がつまずきがちなポイントや活用度を高めていくうえでのヒントがあれば教えてください。

管原:私たちは、生成AIソリューションの活用度を大きく4つのステップに分けて考えています。

ステップ1が「Enterprise Chat導入」です。これは、ChatGPTなどのEnterprise Chatを業務で活用できるセキュアな環境が構築されているイメージです。情報検索や文章の要約などをユースケースとして選定し、まずは実際に使ってみるのがおすすめです。

Enterprise Chatでよくあるのが、導入しても定着しないことです。時間が経つにつれて「わざわざチャット画面を開くのが面倒」「テキスト入力が手間」といった理由で使われなくなることがあります。

これを回避するうえで重要なのが、多くの稼働がかかっている業務や導入効果を実感しやすい業務をある程度絞り込んだうえで生成AIを組み込むこと。はじめは面倒に感じても、使っていくうちに手応えを感じられれば継続使用につながりやすいからです。「気が付いたら当たり前に使っている」という状態をいかにつくっていくかを考えることがポイントです。

水野:ステップ2が「企業固有データとの連携」です。生成AIを日常的に使うようになっていくと、「社内のデータと連携したい」といったニーズが高まってきます。ここでカギを握るのがRAGですが、意外な落とし穴となるのが、ステップ1の延長線上でステップ2に進んでしまうことです。

管原:社内のドキュメントにはテキストのほか、図や表のようなデータが含まれることも多いですが、RAGで高い精度を得るには、生成AIが読み込みやすいデータに変換しておくことが重要です。いわば人間のためにつくられたドキュメントを「事前処理」によってAI向けにチューニングするわけですが、これができないとRAG取り込み時の検索精度が上がらず、活用が進まない可能性があります。

対策としてできるのが、検索精度を向上させるためのツールを使うことです。弊社が開発している日本語に特化した図表読解ツール「rokadoc」は、ドキュメントをアップロードするだけで生成AIに最適なデータ形式で情報を抽出することが可能です。このように、生成AIの導入効果を高めていくにはサポートツールの活用も欠かせません。

――さらにステージが進むと、どのようなことが実現できるのでしょうか。

管原:ステップ3は「業務・ビジネスとの連携」で、AIエージェントの活用が始まります。特定の業務に特化したアイディエーションやリサーチなど、専門性が高い業務の一部をAIエージェントが担い、人間による判断や修正を加えながら作業を進めることで、単なる業務効率化にとどまらない業務革新を図っていきます。

落とし穴となりやすいのが、「何でも生成AIに置き換えられる」と期待し過ぎてしまうこと。先ほどもお話ししたように、生成AIと人間が担う部分のすみ分けを行い、さらには生成AIと他のツールやソリューションを柔軟に組み合わせながら、環境を整えることが求められます。

続いてステップ4は「AIエージェント/AGI(汎用人工知能)との共創」です。AIエージェントの活用が進み、人間とAIが共創できるAIプラットフォームの検討が始まります。

現状では多くの企業がステップ1~2の段階にあり、ステップ3において、弊社ではクライアントとともにPoCを進めている状況ですが、今後の実装に向けて「セキュリティ」「可用性」「拡張性」「耐障害性」などをいかに高めていくかも考えていく必要があります。

水野:例えばPoCの段階ではクラウドベースで検証を行っていても、将来的に機微なデータを扱いたい場合、プライベートクラウドやオンプレミス環境の導入を考える必要が出てきます。費用対効果など、お客さまの声を聞きながら検討を進め、最適な環境を構築していきたいと考えています。

――生成AI活用を成功に導くために、導入する企業側ができることはありますか。

水野:お客さまの体制として多いのが、DX部門や情報システム部門が中心となってプロジェクトを推進するという形です。「生成AI推進チーム」などの名称で、主管部門が参加されて新たにチームを組まれる企業が多いですね。

管原:そうしたプロジェクトマネジメントを行う部門に加えて、生成AIを使って実際に業務を行う部門の方々にも参加いただくことで、プロジェクトが前進しやすくなると感じています。社内のシステムをよく知る方々、そして業務に精通する方々、それぞれの目線で意見をいただき議論を深めることで、より業務に即した形での生成AI活用が実現できると考えています。

――改めて、企業が生成AIを使って成果を出していくために重要なことを教えてください。

管原:まずは「生成AIを使ってやりたいこと・解決したい課題・達成したいゴールを明確にすること」です。ここが曖昧なままだと効果測定もしづらく、何となく始めて何となく終わってしまう、ということになりかねません。生成AIを活用した先にどんな未来を見据えるのか、じっくりと考える機会を設けることが大切です。

水野:さまざまな企業の支援をさせていただく中で、やはりやりたいことや解決したい課題が明確であればあるほど具体的な議論が展開しやすく、プロジェクトが加速しやすいと感じています。

もう1つ重要なことをあげるとすれば、「生成AIだけですべてを解決しようとしない」ということです。生成AIが向いている業務もあればそうでないものもあり、生成AIと人間が連携したり、生成AIと他のツールを組み合わせたりすることでより良い成果を出せる余地は大いにあります。

管原:生成AIはあくまでも課題解決のためのツールの1つであり、周辺のツールやソリューションもうまく使うことが重要ですね。私たちの役目は、お客さまのご要望を実現するために多様な手法を取り入れながら、ゴールまで伴走すること。今後もコミュニケーションを重ねながら、お客さまへの貢献を続けていきたいと思います。

水野:「生成AIでこんなことができたらいいな」「こんな課題も解決できるのかな」といったお声に応えていけるよう、今後も皆さまに寄り添い、業務への理解を深めながら生成AIソリューションの提供に取り組んでいきます。

管原:現在は、金融業界や製造業界といった専門性の高い分野のソリューションに注力していますが、今後は全業界をターゲットに、20種のAIエージェントを2026年に200種まで拡張していきたいと考えています。引き続き課題解決型アプローチを通じて、顧客支援を続けてまいります。

OPEN HUB

THEME

Generative AI: The Game-Changer in Society

#生成AI