01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

ワット・ビット連携とは、電力(ワット)と情報通信(ビット)のインフラ整備を一体的に進め、持続可能で効率的な社会基盤を築く取り組みです。生成AI普及によるデータセンター(DC)需要増加と電力消費拡大という課題に対し、再生可能エネルギー電源近くでのDC建設や地方分散立地を通じて、脱炭素とコスト削減、地方創生を同時に実現する解決策として注目されています。

東京大学大学院の江崎浩氏は、DCでのデジタルツイン活用により最大40%の省エネが可能であり、ここで培った技術がスマートビルやスマートシティに応用できると指摘。一方で、NTTドコモビジネスの塚本は、IoTセンサーやクラウド基盤を用いたビル統合プラットフォームの構築と、個々のスマートビル化を積み上げた都市全体のスマート化戦略を説明しました。

また、竹中工務店の粕谷氏はスマートビルが担う多様な役割とビルOS導入の重要性を、NTTアーバンソリューションズの上野氏は「使い続けられる都市空間」の実現に向けたデジタルとリアルの融合を提言。各登壇者は、技術革新だけでなく、人々が暮らし続けられる持続可能な都市づくりの重要性を強調し、ワット・ビット連携が社会全体のデジタルトランスフォーメーションをけん引する可能性を示しました。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

近年、注目をあつめるワット・ビット連携。江崎氏は「ワット・ビット連携により、社会インフラをより効率的かつ持続可能に構築・運用する枠組みが実現できる。そして、ワット・ビット連携によるまちづくりの中心にはデータセンター(DC)とスマートビル、それらを支える高度な通信・電力技術が存在している」と言います。

現在、生成AIの開発と利用が急速に進展している影響で、国内外でDC関連への投資が増加し、それに伴う消費電力の大幅な増加、また、東京や大阪圏でのDCを新設する適地不足といった課題が顕在化しています。

ワット・ビット連携によるまちづくりはそれらの課題解決にも貢献すると考えられています。例えば、DCを再生可能エネルギー設備の立地地域に建設または移転すれば、必要な連系線容量を低減できる可能性があると同時に、脱炭素にも貢献することができます。また、通信インフラの整備は一般的に電力インフラの整備よりもリードタイムおよびコストが小さいとされています。

さらには、地方への分散立地によって、広域災害などに対するレジリエンスが高まり、地方創生や雇用の創出といった副次的な効果も期待できる取り組みとして、2025年3月には、政府や自治体を巻き込んだ「ワット・ビット連携官民懇談会」が立ち上がるなど、官⺠⼀体での推進が叫ばれているのです。

さらに江崎氏は、DCの建設や運用にデジタルツインを用いることでさらなる効率化が図れるとし、その上でもワット・ビット連携は欠かせないと続けます。

「DCをAI(人工知能)でコントロールすると、最大で40%の省エネが可能とされています。これを実現するには、建築・通信・電力の連携が欠かせません。そのため、DCでは他分野より先行してワット・ビット連携に取り組んでいます。電力消費や発熱の課題を抱えるDCで培った技術はスマートビルやスマートシティなど他の市場にも応用可能であり、都市のスマート化を次のステップにつなげていくと考えられます」

DCを起点にしたワット・ビット連携の広がりが、将来的にはスマートシティに還元されていくという未来図を示した江崎氏。かねてからスマートシティへの取り組みを最前線で行ってきたNTTドコモビジネスは、こうした動向を踏まえてどのような戦略を持っているのか。スマートシティを中心としたビジネスを推進してきた塚本は次のように話しました。

「NTTドコモビジネスでは、IoTセンサーやクラウド基盤を用いて、ビル単位から街区全体へとデータを統合・可視化するプラットフォームを構築しています。また、脱炭素や省力化の社会ニーズに応えるべく、ビルの運用・保守の効率化を図るソリューションも導入しています。

特に都内の大型複合ビルでは、エレベーターやセンサー類をすべてプラットフォームに統合し、スマートビルとして可視化を実現。スタジアム・アリーナやホテルなどの施設でも、長期運用に向けたデジタル化を進めています。

将来的には、スマートフォンのOSやアプリを更新するような感覚で竣工(しゅんこう)後のスマートビルをアップデートできるような社会を目指しています。そして、こうした個々のビルのスマート化を積み上げ、都市全体のスマート化へとつなげていく戦略を立てています」

【関連記事】進化するロボット制御。オフィスロボットの普及を陰で支える革新的プラットフォーム

さらに、NTTドコモビジネスがけん引するスマートシティ構想には、インフラをワット・ビット連携を前提に構築することも盛り込まれていると言います。

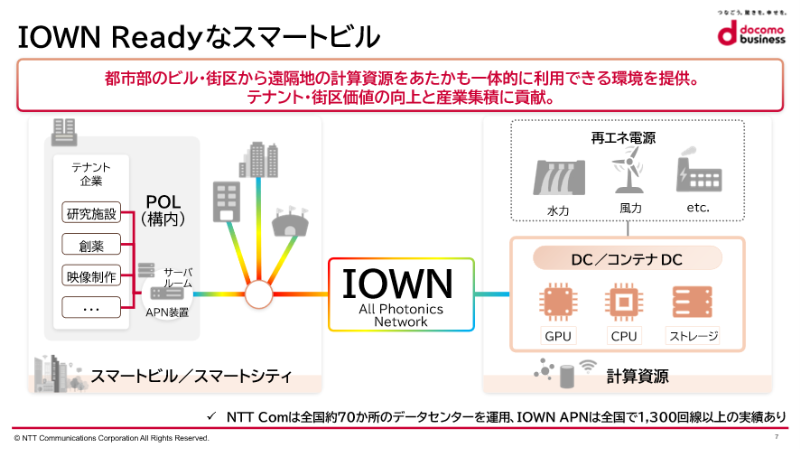

「インフラ面では、光と電気の変換を行わず長距離光信号を複数分岐する技術(PON)を活用し、コスト最適化とエネルギー効率に優れた構内ネットワークの導入を推進しています。さらに、そうしたネットワークでつながれたスマートビルやスマートシティと、再エネ電源で運用するDCとをIOWNのAPN(All Photonics Network)で繋ぐことで、遠隔地の資源と都市部のビル・街区をあたかも一体であるかのように利用できる環境を提供していけたらと考えています」

塚本から語られたスマートシティのビジョンに関連して、粕谷氏は2025年6月に活動開始した「一般社団法人スマートビルディング共創機構」の概要、「東京大学グリーンICTプロジェクト(GUTP)」での取り組みとともに、スマートシティ実現の起点となるスマートビルが担う役割の広範さを指摘します。

「スマートビルが内包している役割は、単なる設備制御にとどまらず、ユーザー情報やサービスロボットの活用、さらには災害対応などを想定しています。中でも重要視されているのが、ビル内外のデータ利活用です。ビルOSに蓄積されたデータを生かして、省エネや運用効率化といったサービスを創出することを目指しています。最終的には建築・運用・サービス提供の各段階に関わるすべてのプレーヤーが経済的メリットを享受できる好循環を形成し、産業全体の競争力を高めていくことが重要だと考えています」

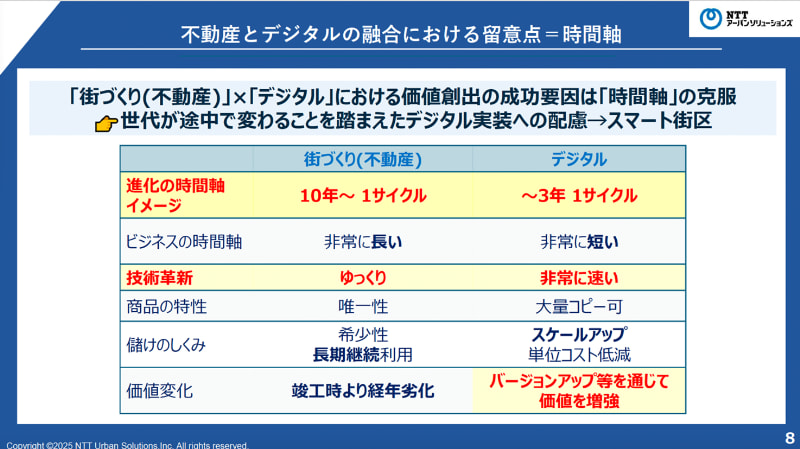

続いてNTTアーバンソリューションズの上野氏が提言したのが、「使い続けられる都市空間の実現と、デジタルとリアルの融合」です。無線、電力、土木などさまざまな技術領域に携わってきた経験を持つ上野氏が重視すべきと語るのは、街やビルの開発だけでなく、それを「どう使い続けるか」「いかに価値を持続させるか」ということ。空間・人・仕組みの連携に重きを置いた都市運用の推進が、NTTアーバンソリューションズの目指す姿であると語ります。

「ビルや空間のスマート化においては、可視化や制御に加え、AIを活用した空調制御や商業動向の予測、安全管理などを展開しています。

こうしたデジタル施策は短い開発サイクルで進化する一方、不動産は数十年単位での運用が求められるため、継続的に機能する都市システムの構築が不可欠です。そのために重要なのは上流からの設計思想。どのような価値を提供したいかを起点に必要なデータを定義し、都市OSを通じて継続的なアップデートと活用が可能な設計を行っています。

また、都市全体を効果的に分析・改善できる適切な区域に分けて捉え、単一の建物にとどまらず、隣接するエリア全体の価値向上につなげるアプローチを重視しています」

さらに、同社の取り組みは多岐にわたります。日比谷公園周辺の再開発では、帝国ホテルや東京電力と連携し、街区全体を統合的にデジタル化する都市設計が進行中。上野氏によれば、こうした「時間と空間の制約からの解放」こそが、都市開発における次の価値創造であり「構築時をピークにビルの価値が薄れていくのではなく、デジタルによって街そのものが成長していく世界を目指していきます」と語りました。

最後に、各登壇者が今後の展望を語り、今回のパネルディスカッションを締めくくりました。

粕谷氏は、ビルの中にOSを導入することの重要性を強調し、「今後はデータドリブンで学習し、ソフトウェアとしてビルに配置されるような仕組みが社会的に求められていくはずです」と述べ、『ビルOS』という概念への関心と協力を呼びかけました。

粕谷氏の発言を受けて、塚本は自身の経験を振り返り、コメントします。当初、デジタルの観点からまちづくりに取り組むことは、非常に難しいビジネスだと感じていたことを率直に語った一方で、NTTグループが持つインフラやネットワークといった基盤とデジタル技術を組み合わせることで、新たな可能性が見えてきたと説明。特に「デジタルライフライン」として、ビルやスタジアム、パークなどさまざまな施設を接続できる構想について言及し、これがNTTグループのDNAにも合致する取り組みであると位置づけました。

まちづくりの本質について語った上野氏は「まちづくりにおいて重要なのは『つくる』だけでなく、『使い続けること』です」と指摘し、人々がその場所で暮らし続けられるよう、技術者やメーカーがそれに見合ったまちづくりをしなければならないと強調。こうした視点でソリューションを考えることで、さらなる可能性が広がると展望を語りました。

今回のパネルディスカッションを通じて明らかになったのは、ワット・ビット連携が単なる技術的な取り組みにとどまらず、持続可能で人々が使い続けられる都市空間の実現に向けた新たなパラダイムシフトの鍵になるということです。データセンターから始まるこの変革が、スマートビルを経てスマートシティへと発展し、最終的には社会全体のデジタルトランスフォーメーションをけん引する原動力となることが期待されます。

OPEN HUB

THEME

Smart City

#スマートシティ