01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

宮田裕章氏は、テクノロジーの進化により「可視化」が進み、経済至上主義から新たな豊かさの模索が始まっていると述べる。

生成AIやIoTの普及で、社会変革が加速し、従来見えなかった環境問題や人権問題が可視化され、社会を変える力となっている。Society 5.0では、IoTにより人とモノがつながり、超接続社会が実現。個人の状態に応じた支援や、健康管理の進化、予防医療の発展が期待される。

企業には「短期利益追求」ではなく、社会価値創造の視点が求められ、技術をどう使うかを議論し、産学共創を通じて未来社会をつくることが重要となる。企業はAIやIoTを経営の本流に据え、データ共有と目的設計を明確にすること、企業間・アカデミアとの垣根を越えた共創が、新たな価値創造につながると説く。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

テクノロジーの進化に伴い、あらゆるシーンでIoTの活用が進んでいます。慶応義塾大学医学部教授でデータサイエンティストとして活躍する宮田裕章氏の目に、近年の社会の変化はどう映っているのでしょうか。まずは第1部の宮田氏の講演の模様をお届けします。

「多くの方が目まぐるしい変化を感じ取っていると思いますが、生成AIによって変化のスピードはさらに加速しています。『働く』『学ぶ』『生きる』と密接につながる生成AIは人類の歴史に大きな変化をもたらし、私自身も新たな時代の到来を実感しています」

一方、人類はこれまでにも大きな社会変革を経験してきました。農業革命、産業革命、情報革命によって社会が変わっていく中で、「短期利益追求」「経済至上主義」といった新たな価値観が生まれてきましたが、そこに一石を投じたのが「デジタル」だと宮田氏は語ります。

「服一枚をつくるのにどれだけの水を使うのか、環境にどんな影響を与えるのか、デジタルによって今まで見えていなかったものが可視化されるようになりました。これにより環境や人権などさまざまな問題について世界中の人々が声をあげ、行動を起こし、それが社会を変える大きな力になっています。お金やモノを所有することが豊かさの象徴だった時代を経て、『豊かさとは何か』という新たな模索が始まっているのです」

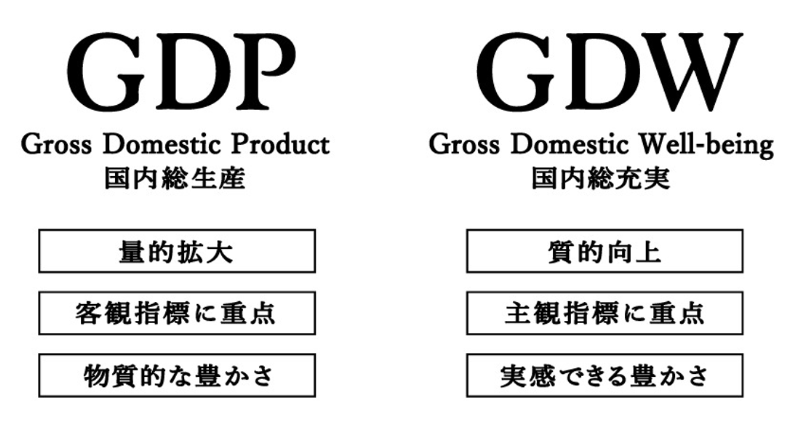

その一例として、GDP(国内総生産)に対し、国民一人ひとりのウェルビーイングを測る「GDW(国内総充実)」という新たな指標が提唱され、共感が広がりつつあると宮田氏は話します。

「変化の最中にある私たちはどのように行動し、どのようなビジネスに取り組んでいくべきか。私は、新しい豊かさや未来につながる価値をつくり、それを広く行き渡らせることのできる企業こそが、新たな時代のリーダーになれると考えています」

2025年4月に始まった大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。宮田氏はテーマ事業プロデューサーとして参画し、シグネチャーパビリオン「Better Co-Being」にて、人と人、人と自然、人と世界がつながり、新しい世界をともにつくる体験を提供します。

「経済至上主義から持続的な共生社会への方向転換である『グレート・リセット』のその先をともに想像し、新たな豊かさやビジネスを考える上で、万博は絶好の機会になるでしょう」と宮田氏は期待を寄せます。

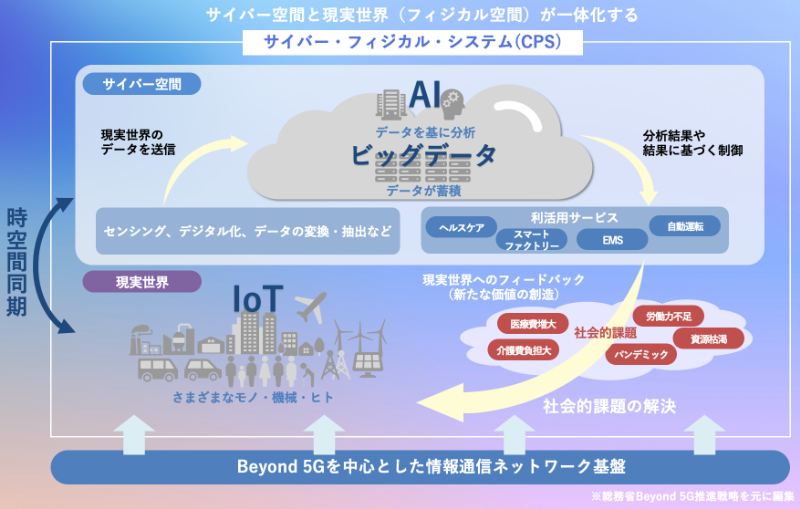

「その先」を考えるひとつのヒントとなるのが、Society 5.0です。これは現実空間とサイバー空間が高度に融合した社会を表現したもので、IoTによりあらゆる人とモノがつながり、知識や情報を共有して新たな価値を生み出し、AI、ロボット、自動走行車などの技術によって少子高齢化や貧富の格差などの課題が克服されると考えられています。

「デジタルはあくまでも手段であり、どう使うかが重要です。超接続社会では、一人ひとりが抱える痛みに応じて、必要な支援を、必要なタイミングで届けることができるでしょう。デジタルだからこそできる寄り添い方を考え、ともに新たな価値を共創していく重要性は、これからさらに高まっていくはずです。

企業においても、これからの社会になぜそのビジネスが必要なのか、どういった世界を実現したいのかという説得力のあるビジョンがなければ支持を得られず、持続的な成功を収めることが難しくなってきています。皆さんと一緒に、超接続社会に求められる企業の姿を考えていきたいと思います」

続いて第2部では、NTT Com 5G&IoTサービス部インテグレーションサービス部門長/Chief Catalystの浅田隆介とのトークセッションを実施。参加者から事前に寄せられた質問に宮田氏が回答し、多様なテーマについてトークを展開しました。

Q1:超接続社会(IoE)が実現した時に生まれる新価値とは?

浅田隆介(以下、浅田):人間がデータを運用する情報社会から、AIによって常時最適なフィードバックがもたらされる超接続社会への移行が進んでいます。すでに5Gにより「高速大容量」「低遅延」「多数同時接続」が実現し、2030年代には6G/IOWNの普及によって社会にまた新たな変化が起こると考えられますが、宮田さんはどんな未来を描いていますか。

宮田裕章氏(以下、宮田氏):2035年ごろには、一般の方々もSociety 5.0を実感できるようになるといわれているので、2025年はその実現に向けたアイデアやプロジェクトが熾烈に展開されるのではないでしょうか。

行動データを捕捉・解析するAIからのフィードバックが日常化する超接続社会では、自分の行動がどこにどんな影響を与えているかが見えるようになるので、特に食生活をはじめライフスタイルへの意識や行動が大きく変わると思います。そこで大切なのは、つながり続けること。データによる可視化は「自覚」を生み、「行動」を変え、その先で生まれるコミュニティーや活動こそが、新たな価値になると考えています。

Q2 :IoB(Internet of Behavior/Bodies)の医療DXにおける可能性とは?

浅田:人間の行動や状態の可視化という部分でいうと、スマートウォッチを活用したバイタルデータの管理などIoBの普及も進んでいますが、今後の展開をどう見ていますか。

宮田氏:IoBが進めば自分の健康状態を常にモニタリングできるので、未病対策も進化し、「異変が起きてから病院に行く」ということがなくなっていくでしょう。高齢者の方に多いのが、歩行速度が落ちる→閉じこもりがちになる→認知症が進むというケースですが、歩行速度の検知によって症状が進む前にサポートを開始できれば、その人らしく生きられる時間の長さも大きく変わってきます。IoBは間違いなく医療に大きな変革をもたらすでしょう。

浅田:モノにおいてIoTは「故障予兆検知」としてすでに一般化していますが、ヒトの領域へと進化することで健康寿命の延伸に期待が持てますね。

宮田氏:これからの医療は「悪化してから」ではなく「生きることすべて」を支える産業になっていくでしょう。一人ひとりの健康を最大化しながら、社会全体の負担を減らし、健全な利益が上がる仕組みをつくろうとする企業が増えてくるのではないでしょうか。高齢先進国の日本に世界から注目が集まっていることも、その流れを後押しすると思います。

Q3:技術の発達で五感のセンシングが可能となりつつある。ロボットが身体性を持つと、AGI(汎用人工知能)に一歩近づくのか?

浅田:これまで主に扱われてきた「視る・読む」「聞く」データだけでなく、近年は「におう」「味わう」「触る」といった感覚のセンシング/データ化も話題になっていますよね。興味深い質問ですが、宮田さんはどうお考えでしょうか。

宮田氏:リアルの場の意義とは「五感」で感じることであり、そうした体験はたとえ記憶が薄れても心や体に残るものですよね。遠隔医療が普及しても人の手で触れて確認する重要性はなくならないと思いますが、その一方で、振動や衝撃などにより触覚を人工的に再現するハプティクス技術などの活用が進めば、医療の可能性は広がるでしょう。技術の発達により五感がどう拡張されるのかは、私も大いに関心を寄せています。

浅田:大きなパラダイム・シフトになりそうですね。私たちを取り巻く環境も今とは大きく変わっていくのでしょうか。

宮田氏:そう考えていますが、数十年前に描かれたロボットや機械に支配されるSFの世界がそのまま実現されることはないでしょう。未来というと、日本では「人と同じ形をした心を持つロボット」や「自然がまったくない無機質な未来」をイメージしがちですが、現実に普及しているのはSiriやAlexaのような身体のないエージェントですし、建築家たちはより自然と調和した都市像を思い描くようになっていますよね。固定観念に捉われ過ぎると効率の悪い投資をすることになります。今こそ未来のイメージを刷新し、超接続社会について想像を膨らませることが大切です。

浅田:6G/IOWNの普及によって五感をリアルタイムで伝送し合うことができるようになれば、「相手に共感する」「他者の痛みを理解する」などより深いコミュニケーションができそうですね。

宮田氏:社会に分断を生む理由のひとつは、自分と親和性の高い、違和感のない相手だけに共感しコミュニティーをつくってしまうことです。テクノロジーによってそうした違和感や障壁なども可視化されれば、解決策を講じることもまた可能になります。技術をどう使うかを皆で考え、議論することで、より良い社会をつくることができるはずです。

Q4:AI×IoTによる、新たなビジネスの価値創造のポイントや、企業人が考えるべきこととは?

浅田:ここからはさらにビジネス寄りの質問です。多くの企業人が気になるポイントですが、こちらはいかがでしょうか。

宮田氏:生成AIについては「とにかく皆で使ってみる」こと。知見を蓄積・共有しながら、社会全体で前に進んでいくスピードが重要です。もうひとつは、「AI×IoTで売上をアップする仕組みをつくろう」といった目先のことではなく、「人々の暮らしをどのように支えていくか」といった大きな問いを立て、そのために技術を使うという思考を持つことですね。

浅田:そのビジネスによって社会にどれだけのインパクトを与え、貢献できるかをベースに、ビジネスモデルから変革していく必要がある、ということでしょうか。

宮田氏:そうです、まさに日本の伝統でもある「三方よし」の考え方ですね。現代は社会に新たな価値を生み出す人が支持を集めやすい時代であり、また可視化が進んでいるため、顧客や社会に対する不誠実さはすぐに明らかになってしまいます。特にZ世代やα世代は、顧客としても勤務先としても厳しい目で企業を見ていますし、その感覚は次の世代へと引き継がれていきますから、選ばれる価値を生み出せる企業が生き残っていくのではないでしょうか。

Q5:日本はまだAIやIoTの活用が充分に進んでいない。クリアすべき課題を教えてください。

宮田氏:DXの話にもつながりますが、デジタルツールやシステムを入れてIT担当者に任せたからもう大丈夫、という対応をしてしまう企業はなかなかうまくいきません。

生成AIの登場によってプログラマーだけでなくすべての人がデジタルの担い手となった今、先進的な個々の社員に頼るのではなく、AIやIoTをしっかりと経営の本流に据えて全社的に取り組む必要があります。

また、AIと一緒に、あるいは他社と一緒に「問いを立てる力」を高める姿勢も必要です。いろいろな人の価値観に接続しながら、技術を何のためにどう使うべきなのか、問いを立てる。そのプロセスを丁寧に紡いでいくことが求められると思います。

浅田:AIやIoTの活用では「データ共有」が重要ですが、サプライチェーン全体で共有すれば大きなインパクトを与えられるのに、自社に閉じてしまいがちという課題があります。

宮田氏:「共有した結果、何が生まれるのか」という目的設計が重要です。そこが曖昧だと透明性がなくモチベーションも下がってしまうので、はじめに目標を共有すること。

もうひとつ重要なのは、“出がらし”のデータでも意外に使えるということです。データ共有=自社の全データを開示することではなく、すでに使い倒したデータ同士をかけ合わせるだけでもイノベーションは生まれるものです。

浅田:「競争」と「協調」をきちんと分けて目標を設定すれば、データ共有の動きはもっと広がっていきそうですね。

Q6:未来社会に向けた産学共創に関して、企業に期待することは?

浅田:最後の質問は産学共創についてです。「学」の立場から企業には何を期待しますか。

宮田氏:社会人になった後も生涯学びを続け、企業はそうしたキャリアサポートを期待される時代になりました。「産」も「学」も変わるべき時に来ていると思います。

「研究のテーマや深さを評価する」学と「のびしろに魅力を感じて“白紙”の人材を求める」産にはそれぞれの価値基準がありますが、どちらか一方のみからでは、その人材のポテンシャルは捉えきれません。

相手の立場に立ってその尺度を理解し、互いの価値を認め合えなければ、ともに未来をつくることも叶わないでしょう。アカデミアとビジネスとで分断するのではなく、垣根を越えて手を取り合うからこそ生み出せる新たな価値があるはずです。

浅田:宮田さんは「Co-Innovation University(仮称)」という新たな大学を設立するプロジェクトも進められていますね。

宮田氏:この大学づくりも、「働く」と「学ぶ」をつなげるための取り組みです。地域や企業に開かれ、働きながらもゆるやかに所属することでいつでも学びを得られるようなコミュニティーをつくることで、そこから分野を越えた交流や新たなイノベーションが生まれてほしいと願っています。産と学の知見を組み合わせて新たな未来を切り開くビジネスモデルの構築を目指す、そんな企業の活動にも期待しています。

浅田:イノベーションを模索する上で、企業間のみならずアカデミアとの共創にも可能性を追求していくことが、企業としてのアップデートにつながると感じました。NTT Comも、ぜひそういった役割を担っていけたらと思います。本日は「超接続社会」をテーマにさまざまなお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。

「超接続社会」の解像度を高め、新たな時代を生きるヒントに富んだ宮田氏のお話に、参加者が熱心に聞き入った本イベント。

レポートでは紹介しきれなかった講演内容や、「超接続社会」を実現するポイントが詳しくわかるアーカイブ動画は、下記のオンデマンド配信からご覧ください(視聴には無料の登録が必要です)。

■NTT ComのIoTに関する情報はこちら

https://www.ntt.com/business/lp/iot.html

OPEN HUB

THEME

Hyper connected Society

#IoT