01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

FCAJのテーマオーナープログラム「イノベーションの社会実装」において、NTT Comの取り組みと成果が共有されました。NTT Comは、OPEN HUBを通じて事業共創プログラム「PLAY」を展開し、社会課題起点のコンセプト検討から実装までを支援しています。

また、point 0の事例では、18社が参加するコンソーシアムを通じて107件の実証実験を実施し、そのうち約1割が事業化に成功。実証実験から事業化に至るパターンとして、コミッティ会議、個別ミーティング、実証実験の相乗り、運営視点での課題解決型実証実験、利用者視点での課題解決型実証実験の5つが紹介されました。

さらに、SAPジャパンからは、組織変革プロジェクト「SAP Japan 2026」を通じて、階層型組織とネットワーク型組織を融合させることでイノベーションを促進している事例が共有されました。参加者たちは、グループディスカッションを通じて共創ビジネスの課題と解決策について議論を深め、新たなコラボレーションの可能性を見出しています。

※この要約は生成AIをもとに作成しました

目次

まずはNTT Comの畑貴之から、「未来を開くコンセプトと社会実装の実験場」であるOPEN HUBが行っている取り組みの紹介と、課題発掘から社会実装までを実現した脳の健康チェックサービスを例に、プロジェクト推進の過程が語られました。

「OPEN HUBは、参画企業が新しい技術を体験し、さまざまな発想をビジネスにつなげる場として機能しています。新たなビジネスを創出する上では、まずコンセプト検討が重要です。コンセプト検討が不十分なために、社会実装やPoCに至らないケースがあることから、OPEN HUBでは社会課題起点のコンセプト検討に力点を置いた事業共創プログラム『PLAY』を用意しています。

PLAYでは、事業共創における目的やフェーズに応じて、半日で実施可能な『共創テーマ探索プログラム』と3カ月間の長期で行う『ビジネスモデル探索プログラム』の2種類のプログラムを用意しています。

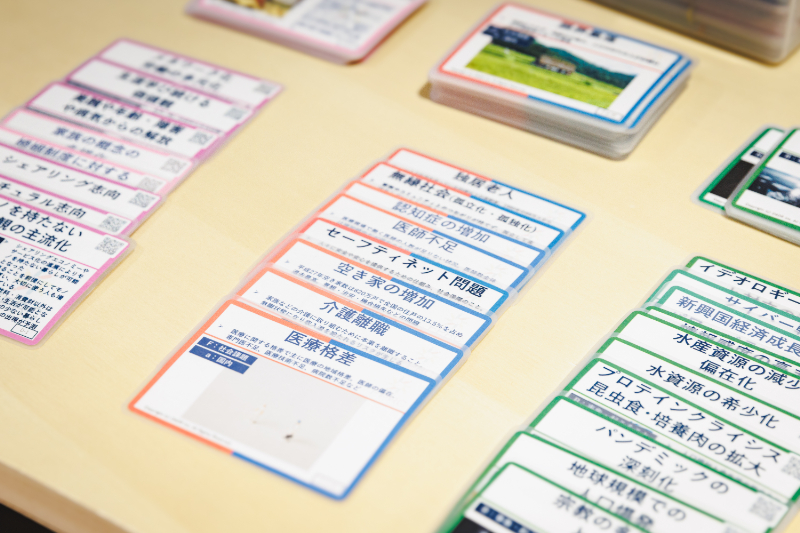

両プログラムで行われるワークショップでは、参加者のアイデア創出をアシストするために『未来創発カード』というツールを活用しています。このカードは、将来の理想的な姿を描き、現状とのギャップを埋める方法を考えるためのものです。

ワークショップの成果物としてアイデアシートを作成し、ここにアイデアの概要、ターゲット、実現のためのアセットソリューションをまとめます。通常、1回のワークショップで20〜30個のアイデアが出てきます。未来創発カードは、社会課題や事業者課題、ターゲットに応じたさまざまな種類があり、テーマに合わせて活用します。

アイデアシートに落とし込む際にはアセットを念頭に置くことも有効ですので、『アセットカード』を使用してもらい、出てきたアイデアに対して対応できるアセットを組み合わせていく、といったプロセスも踏みます。また、ディスカッションの記録はグラフィックレコードとしてアウトプットしてお渡ししています。

ワークショップで出たアイデアは、4つの基準に分けて優先順位をつけていきます。「実現性」「ビジネスの事業性」「アセットの活用度」そして最も重要なのが「ワクワク度」です。これらのスコアリングを基準に、案件を選定していきます。

長期プログラムである『ビジネスモデル探索プログラム』では、ここまでの作業で得られた仮説をもとに、ニーズ検証やソリューション検証を行い、サービス企画書を作成していきます。企画書のコンセプトやラフ案を作成していくなかでは、その内容を裏付けるためにデプスインタビュー(※)を実施します。例えば、消費者向けサービスにおいて『このサービスを利用するか』『100円であれば利用するか』といった具体的なヒアリングを行うのです。これらの作業を経て、企画書を完成させていきます」

※デプスインタビュー:市場調査において、調査対象者との1対1の対話によって消費者の本音を聞き出す調査方法

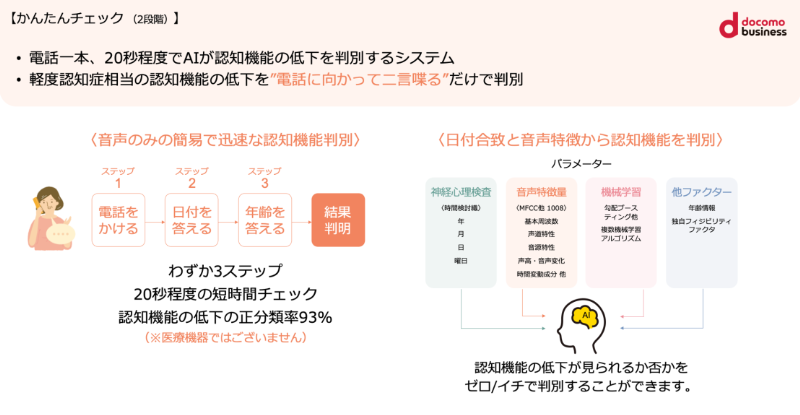

PLAYのような企業の事業共創を推進・活性化する取り組みとともに、NTT Comでは社会課題を起点にしたサービスの開発も自ら行っています。2024年4月にリリースしたサービス「脳の健康チェック」は、電話を使ったAIとの通話によって脳の健康状態をチェックできるというもの。通話によって得られた認知機能のデータはダッシュボードで管理し、認知症施策の立案や効果測定を行うことに活用されます。

通話時間は5〜6分ほどで、認知機能の評価は5段階で行います。現在、その正分類率は89%を誇るそうです。課題の発掘から実装までが実現した成功例といえるこのプロジェクトから得た教訓について、畑は次のように説明しました。

「まず、身近なところにビジネスのヒントが隠れていることを再認識しました。このプロジェクトは、OPEN HUBのCatalystの祖父母が認知症になったことをきっかけに始まったのです。認知症の早期発見という課題に対して、NTT Comの音声技術を活用するという自社の強みを引き出すことの重要性も実感しました。

同時に、営業部がサービスをつくることができないという社内ルールや、開発メンバーの巻き込みといった社内的な課題にも直面しました。さらに、数字が求められる営業部の特性上、ビジネスモデルにある程度の規模が求められるといったハードルや、サービス開発に関して医療機器認定が必要であるといったハードルも浮き彫りになりました。そして、そうした課題やハードルを越えていくためには、経営層の支援や熱意ある共創推進者の存在、社内外のネットワークづくりが重要であることを認識しました。

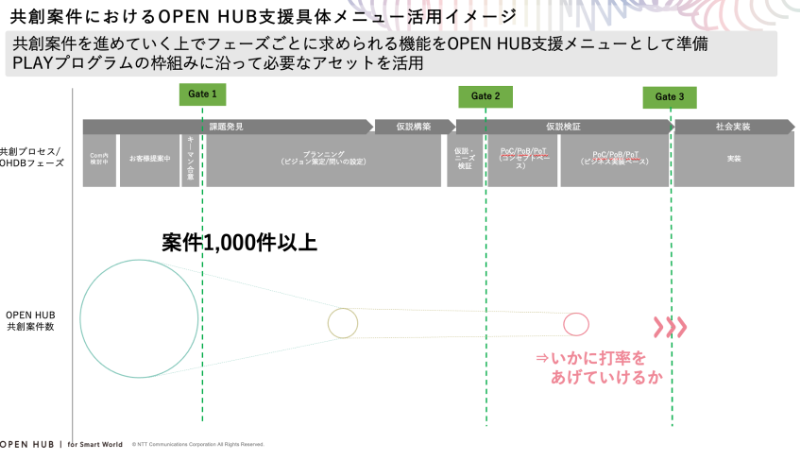

現在、私を含めたNTT Com内の共創案件を担当するメンバーは、共創案件を『ゲート』として管理しています。仮説を提案し、キーマンからの評価を得ることで『ゲート1』に進み、お客さまと共に詳細を詰めながら仮説に基づくニーズを検証し、PoCやPoB(ビジネス実証)に進むと『ゲート2』になり、最終的に社会実装が可能となると『ゲート3』に到達するという考え方です。

特に、ゲート0から1、1から2への進行をスムーズにするための支援を行うことが重要です。脳の健康チェックのケースでいえば、医療機器認定に関する課題を事前に特定して排除できたことが成功につながったと考えています。

OPEN HUBがこれまで関わった1,000件以上の案件の中には、仮説をお客さまと共に作成したものの、キーマンの合意や評価にまで至っていない案件、つまりゲート0の状態までしか至らなかったものが非常に多いのが現状です。私たちとしては、この打率をどのように上げていくかが今後の支援や共創推進の鍵であると考えています。

他にも、共創ビジネスにおける人材育成が私たちの課題です。プロジェクトをゲート1やゲート2に進めていくことができる人材をどう育てるか。具体的には、顧客の課題を漫画形式でまとめ、利用価値を示すことで周囲に広めて新たなビジネスモデルを生み出していく『シックスアップスケッチ』という手法を活用して、クイックなアイデア創出を可能にしています」

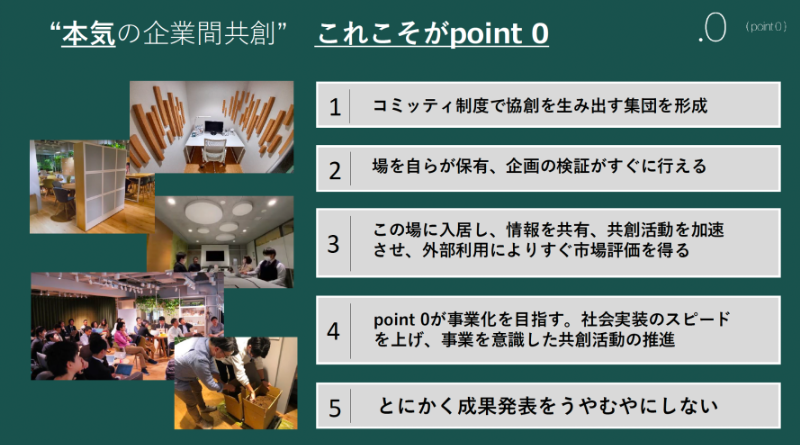

続いてpoint 0の豊澄幸太郎氏からは、オープンイノベーションの加速化を目的とした協創・共創のためのコンソーシアムづくりや、羽田空港の事例を挙げながら、実証実験から事業化につなげていくノウハウの共有が行われました。

「point 0は2019年2月に誕生しました。当時、働き方改革が大きなテーマとして浮上し、多くの企業が顧客の多様なニーズに応えきれず、単独では解決が難しいという共通の課題に直面していました。そこで、コンソーシアムを結成し、『point 0 marunouchi』というコワーキングスペースを設け、実証実験の場として活用することにしたのです。

現在、参加企業は18社に達し、特にBtoB企業やメーカーが多く名を連ねています。2021年にはサテライトオフィス事業をスタートし、その後WELL認証(※)に関するコンサルティング事業も始まりました。オープンイノベーションでは本音での対話が求められることから、point 0のようなフラットな組織の存在が重要なのです。

point 0では、一般企業が参加できる実験の場を提供し、多様なデータを収集しています。年に1度の発表やレポート作成を通じて、取り残される人が出ないよう細心の注意を払っています。これまでに107件の実験を実施してきましたが、実際に事業化に結びついたのは10件から15件程度で、成功率は約1割です。各企業の目指す方向性が異なるなかで、事業化は容易ではないと実感しています。

※WELL認証:ウェルビーイングの観点からオフィスの空間を評価するグローバルな認証制度

私たちは、実証実験から事業化に至るパターンを5つ考えています。

1つめは『コミッティ会議』で、2週間に1回、全員が集まり技術や資源を紹介します。実際の共創は、会議後の雑談から生まれることが多いです。2つめは『個別ミーティング』で、他社同士が意見を交わします。3つめは『実証実験の相乗り』で、既存の実験に新たな企業を追加募集するものですが、参加企業が増えると事業化の確率は低下します。

4つめは『運営視点での課題解決型実証実験』で、運営者(管理者)目線での課題をベースとした実証実験を参画企業に依頼するもの、5つめは『利用者視点での課題解決型実証実験』で、利用者目線での不満、改善要望をベースとした実証実験を参画企業が実施するものです。これらは約半数が事業化に成功しています。実際のニーズにもとづいているため、検証内容も明確で事業化への確度が高いのです。

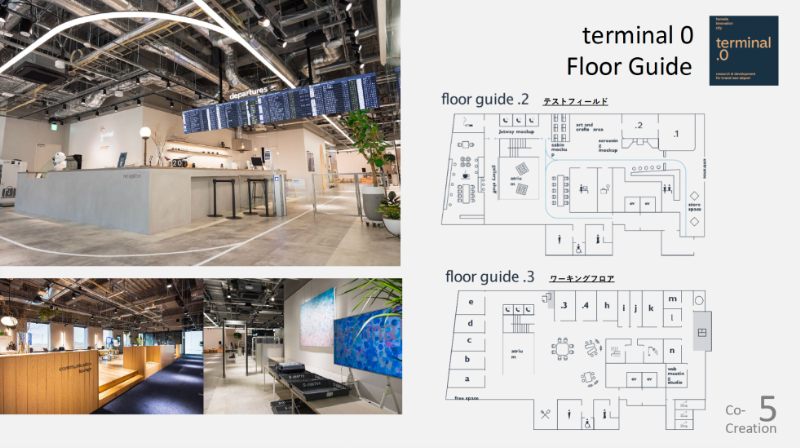

現在取り組んでいるプロジェクトの1つが、羽田空港の課題解決を目指す『terminal.0』の設立です。ここでは空港の課題を解決することをゴールに、解決策を見つける場を提供しています。私たちは運営やコミュニティーマネージャーとして支援を行っています。

このプロジェクトでは、terminal.0の2階をテストフィールドとして設計し、空港での体験をシミュレーションすることで課題を抽出し、実証実験を行っています。成果は実際の空港に導入される予定です。明確な課題設定が企業のモチベーションを高め、スムーズな進行を促進します。私たちの活動を通じて、羽田空港や世界の空港に貢献することを目指しています。

point 0は、初年度と2年めには30件以上の実証実験を実施しましたが、事業化に結びついたのはわずか2件でした。それでも、共創の重要性が再認識され、企業も積極的に資金提供を行うようになりました」

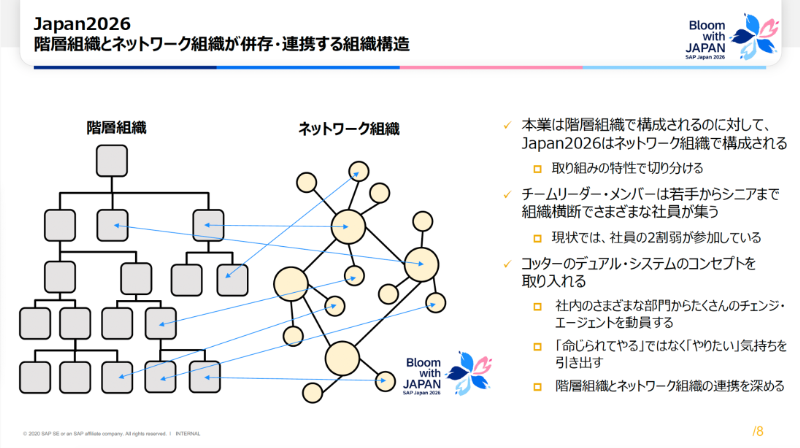

SAPジャパンでコーポレートトランスフォーメーションリーダーを務める五十嵐剛氏は、社内外の変⾰プロジェクトを推進する中期プロジェクト「SAP Japan 2026」の説明を通して、通常の階層型の組織とは異なるネットワーク型の組織での活動を融合することで生まれるイノベーションの促進について語りました。

「SAPはドイツに本社を置くソフトウェア企業で、2000年ごろまで自前のソフトウェア開発をビジネスの柱にしていましたが、その後の市場変化に対応するため、2010年ごろからは積極的な買収を行い、クラウドビジネスへの移行を進めました。この変化に伴い、SAPジャパンでも組織やカルチャーの見直しが必要とされました。

そうした変化のなかで、SAPジャパンは3カ年ごとの中期変革プロジェクト『SAP Japan 2026』というものを実施しています。このプログラムでは、顧客、社員、社会の成功を重視しており、これが最終的にSAPジャパンのビジネスに貢献するという考えで進めています。この取り組みを進めるために、リアルな階層組織とネットワーク組織を融合させ、役職に関係なく貢献したい人を集め、チームを形成しています。現在、約2割のメンバーが自発的に参加し、興味を持ったテーマにもとづいて活動しています。

まずは活動の認知を高め、共感を得て、最終的に習慣として定着させることを目指しています。約1,700人の社員の中から50人のイノベーターを見つけ、その影響を広げることで、会社全体を動かす狙いです。

年始に実施したイベントでは、ビジョンの進化をテーマにし、社員が理想の世界観を描くディスカッションを行いました。これにより、ビジョンを具体化し、全体に広げることを目指しています。

また、イノベーションを促進するための空間設計を行った大手町のオフィスや、大企業の新規事業担当者やスタートアップ、学術機関の方々が集まってディスカッションや新規事業を進めるフレームワークの共有を行うコミュニティー『Inspired. Lab』、持続的な社会課題解決のためのソーシャルイノベーションを進める『SAPイノベーションフィールド福島』などといった拠点を持っています。物理的に異なる拠点を持ち、適切なフェーズを設けることが、イノベーションを生みやすくするのです。

これらの成果として、この8年間で売り上げが約2倍に増加し、従業員エンゲージメントの指標も一貫して高い数値を維持しながら、徐々に増加しています。

3名の講演によるインプットを踏まえて、プログラムはグループディスカッションへと移っていきます。参加メンバーたちは「社会実装に有効なアプローチやツール」と「取り組みの評価(人材のモチベーション設計など)」のいずれかのテーマを選び、班ごとにディスカッションを行います。

「取り組みの評価」をテーマに選んだグループでは、「イノベーションの成果を短期的な数値で評価することの難しさ」という課題が挙がり、それに対して「中長期的な視点での評価指標の設定」や「定性的な評価方法の導入」といった解決策が提案されました。

それぞれの業界や立場に応じた課題と解決に関する議論を経て、ネクストアクションを探るための議論を深めていきます。

ワークショップの最後には、各グループの代表者による発表が行われました。素材メーカーが集まったあるグループからは、次のような発表がありました。

「たまたま素材メーカーがそろったわれわれのグループでは、素材と社会課題が結びつかないという課題が挙がりました。具体的には、社会課題を解決するにはその素材にどのような機能が必要か、その機能を実現するためにはどのようなハードウェアが必要か、そしてそのハードウェアをつくるためにどのような材料や機能が必要かということを考えました。

非常に長いプロセスになりますが、この結びつきを考えると、川上から川下までカバーするような共創のコンソーシアムを形成し、さまざまなレイヤーの人々を入れて話し合うことが必要だと思います。素材メーカーのイノベーションは難度が高いため、そうしたアプローチが求められます。ネクストアクションとしては、自分たちでそのようなコンソーシアムをつくろうという方向性になりました」

共創ビジネスの社会実装を目指すという共通意識のもと、さまざまな企業の担当者が集まった今回のプログラム。参加者からは「イノベーションを起こすということの難しさを、自分だけではなくみんなが感じているという共感を得られた」「非常に熱量が高い方がたくさん集まっていた。きっかけさえつくることができれば、共に力を合わせられる方が他社にこれだけ多くいると感じられたことが、一番の学びだった」など、手応えが得られたことをにじませる感想が寄せられました。

各社による事業紹介の後は、会員同士によるネットワーキングが行われ、コラボレーションの萌芽(ほうが)を感じさせる熱い盛り上がりを見せました。

OPEN HUBでは今後も共創のビジネスの輪を広げる取り組みを活発に行っていきます。ぜひ、今後の活動にご期待ください。

OPEN HUB

THEME

Co-Create the Future

#共創