01

2025.07.18(Fri)

Creator’s Voice

2024.04.19(Fri)

この記事の要約

小国氏は、企画を通して問題解決を目指す際に、「NO」と言われたものを通す方法や、企画の継続性、そして共創やイノベーションに取り組む際の重要な考え方について語っています。

彼は、問題解決のためには誰もが「NO」と言いにくい共通の課題を見つけることが重要であり、相手の意見を尊重しながら課題を乗り越えていく姿勢が大切だと述べています。

また、企画の継続性を確保するためには、「キャンペーン」ではなく「営み」にすることが重要であり、問題の解決策ではなく問いを提示することで参加者を増やしていく方法を提案しています。

さらに、共創やイノベーションに取り組む企業に対しては、カジュアルさを大切にし、無駄や余白を慈しむ姿勢が新しいアイデアを生み出す鍵となると述べています。

※この要約はChatGPTで作成しました。

目次

今村真帆(以下、今村):まずは、小国さんがこれまで手掛けられてきたプロジェクトについて、教えていただけますか。

小国士朗氏(以下、小国氏):いろいろなことをやってきましたが、大きな話題となったものの1つは「注文をまちがえる料理店」という企画です。これは、認知症を身近に感じていただくためのイベント型の企画で、認知症の方が注文を受けて配膳するレストランなので、注文通りに料理が届くかどうかは誰もわからない、というものでした。ハンバーグを頼んだのに餃子が来たり、ホットコーヒーにストローがついていたりと、毎回いろんなことが起きるのですが、最初から「注文をまちがえる料理店」という看板を掲げているので、お客さんは誰も怒らない。「まちがえちゃったけど、まぁ、いいか」をコンセプトに、その場にいる全員が間違いを受け入れてしまえば間違いというものはなくなるんだ、という新しい価値観を提示したかったのです。

2017年に実施した第1回のイベントから7年が経ちますが、「注文をまちがえる料理店」が持つ寛容な世界観はさまざまな解釈を生んでいるようで、僕も考えつかなかったような内容の問い合わせが来ることも多いです。問い合わせは今もなお増え続けており、国内外からだいたい毎月100件くらい寄せられています。

今村:弊社でも、認知症の増加に対しては、「脳の健康チェックプロジェクト」などの取り組みを行っているので興味深いです。どのような問い合わせが来るのですか?

小国氏:問い合わせの約9割は、海外からの問い合わせです。

現在は「注文をまちがえる料理店」のコンセプトに共感してくださった方に自分たちで企画・運営していただく形をとっており、これまでに国内では約50カ所でイベントを開催しています。海外は韓国、台湾、中国などの東アジアに始まり、最近はイギリス、カナダ、シンガポールなど、世界150カ国以上に「注文をまちがえる料理店」の情報が広がっています。

今村:150カ国! 非常にワールドワイドに広がっていますね。この結果に、ご自身としてはどのようなご感想をお持ちですか。

小国氏:この広がり方は、自分にとっても衝撃的でした。やはり日本は「課題先進国」であり、こうした社会課題の領域にこそ、日本はポテンシャルを持っていると感じています。

前職のNHKで番組をつくっていた際も、たくさんの社会課題と向き合ってきたのですが、課題の話となると国内の事例になるのに、解決策の話となると北欧やオランダ、イギリス、アメリカなどの海外の事例を取材しに行くことが多かった。そのことにちょっとモヤモヤを感じていました。日本が課題先進国であるなら、「解決先進国」であってもいいはずなのに、なぜほかの国に答えを求めるんだろうって。もちろん、僕の取材力が弱かったというのもあると思いますけどね。

なので、認知症との向き合い方についての1つの提案を日本から世界に発信できたことは、「注文をまちがえる料理店」をやったことの意義の1つだと思っています。

今村:社会課題を「課題」として提起するのではなく、ユーザーの顧客体験価値(CX)に置き換えているのが面白さであり、成功の秘訣ということかもしれませんね。「Be suppoters!」は、高齢者の方を対象にした企画ですね。

小国氏:はい。「Be suppoters!」は、サッカーJリーグとサントリーウエルネスさんとで2020年12月から実施している企画で、企画時のコンセプトは「支えられる人から、支える人へ」。普段は「支えられがち」な高齢者施設に暮らすおじいちゃん、おばあちゃんたちが、地元のJリーグクラブのサポーターになることで「支える人」になってもらおうという企画です。

高齢者施設の職員の方にこの企画を持っていった際には、「お年寄りが見ているのは野球と相撲で、サッカーには興味がないと思う」という声が多かったのですが、現在はJリーグの20のクラブとともに、全国160カ所を超える施設で、約6000人のおじいちゃん、おばあちゃんたちがサポーターになって活動を展開しています。手づくりの応援グッズのうちわをつくったり、毎週「DAZN」を見ながら応援したり、「この選手のここがいい」と“推し活”をしてくれています。

今村:高齢者の方々の生活や日々の活力も、大きく変わってきそうですね。

小国氏:まさに、「要介護5」の寝たきり状態になりそうだった96歳の方が、サポーターになってからすっかり元気になったこともありました。また、認知症の症状がある86歳の女性が、元スペイン代表の世界的なスーパースターであるイニエスタ選手のファンになったことをきっかけにスペイン語の勉強を始めて、いつの間にか「私はサッカーが好きです」とスペイン語で喋れるようになったり。

誰かを応援することを通じて、自分自身の心と体がどんどん元気になっていく。そんな状況を目の当たりにしているところです。

今村:小国さんの活動は、「社会課題の解決」という切り口で語られることが多いと思うのですが、社会課題に興味を持ち始めたのはいつ頃だったのでしょうか?

小国氏:すごく正直に言うと、「社会課題の解決」自体に興味があるわけではないというか、「社会貢献をしたい」という大きな志や情熱を持っているわけではないのです。僕に相談をしてくれた方が、たまたま「認知症」「がん」「LGBTQ」といったテーマを持ってきてくださったというだけです。

ただ、社会課題に対して企画を立てることの面白さを挙げるとすれば、それは「関われる人が多い」という点だと思います。認知症にしてもがんにしても、その言葉自体を知らない人はいないわけで、そこに課題があることも知っていて「なんとかしたい」と思っているけれど、「何をすればいいのかはわからない」「自分には何もできることがない」と思っている人が多い。

そうした状況に、「これなら自分にもできそう!」と思えるようなちょっとしたきっかけをつくることで、一気に関わる人が増える。その状況のひっくり返り方が、面白いところではないかなと思います。

今村:「C」が付く商品やサービスの「C」の文字を消して販売し、得られた売上の一部をがんの治療研究に寄付するプロジェクト「deleteC」もまさに、「これならできそう!」という手軽さから、参加企業・消費者ともに大きなムーヴメントにつながった事例ですよね。

でも、参加企業を集める立ち上げの段階では、苦労も多かったのではないですか?

小国氏:そうですね。2019年に立ち上げたのですが、当初は100社以上の企業を回って大半は断られました。なかには前向きに話を聞いてくれる担当者もいましたが、打ち合わせが終わってデスクに戻るころには「とはいえ、商品から『C』を消すなんて無理…」となってしまう。当たり前と言えば当たり前ですよね。当時はまだ何の実績もありませんでしたから。

今村:その状況から、どうやって多数の企業参加を獲得されたのですか?

小国氏:基本的には断られるのですが、ごく稀に「それいいね!やろう!」と即断してくれる人がいるんです。「deleteC」の場合は、「注文をまちがえる料理店」でご一緒させていただいたサントリーの担当者さんに相談したら、「それ、おもしろいね」とニヤリと笑って、すぐに別の担当の方に話をつけてくださいました。そして打ち合わせの1週間後には、C.C.レモンのロゴからCが消えることが決まったのです。

今村:すごいスピード感と決断力ですね。

小国氏:そして、1つでも事例ができてしまえば、2社目、3社目のフォロワーが出てきて、自然と大きなムーヴメントへとつながっていきます。

僕が仲間を集めるときに大事にしていることは、「説得をしにいかない」姿勢です。こちらも仲間になってほしいので押し付けがましくなってしまいがちですが、なかには、向こうから「うっかり」共感してくれる人がいる。僕は“素敵なうっかりさん”と呼んでいるのですけどね(笑)。そういう人は、気持ちから熱くなってくれているので、自ら動いてくれます。

“素敵なうっかりさん”は、少ないけれど必ずどこかにいる。その人を探しているだけなので、たとえどれだけ断られても、僕はまったく気にしないのです。

今村:小国さんのプロジェクトは、どれもアイデアがユニークで秀逸ですよね。私はいま、新規事業の開発や社員育成を推進していく部署にいるのですが、やはり新規事業には、優れたアイデアが必要だと感じます。そうしたアイデアはどのようにしたら思い付くことができるものなのでしょうか。

小国氏:身も蓋もないことを言ってしまうと、向き不向きはあると思います。本当にクリティカルなアイデアを出せる人は限られている。大前提として、全員がアイデアを生む必要はないのです。

そのうえで、僕がアイデアにおいて重要だと思っているのは、“素人の違和感”です。世の中の大半の人は「素人」や「にわか」で、その方たちを動かすことができなければ、大きなムーヴメントは起きませんから。

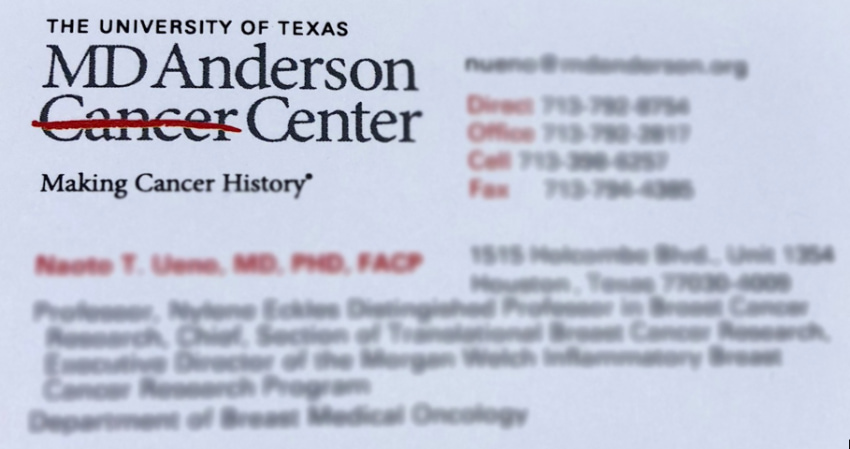

例えば「deleteC」も、僕ががんに関しての素人だったからこそ思い付けたものです。「deleteC」立ち上げのきっかけは、当時ステージ4の乳がんを患っていた、ファッションデザイナーであり友人の中島ナオさんに「私はがんを、治せる病気にしたい!」と相談を受けたことでした。

でも、僕は医者でも製薬会社でもないし「がん」についてはまったくの素人。それでも、彼女が本気であることは伝わってきたので、いろいろ考えてはみましたが、何のアイデアも思い付かない。

しかし、彼女が「昨日、アメリカのがん専門医院に勤める日本人医師と会ってきた」とこの名刺(※下記:「Cancer」に取り消し線が引かれている)を見せてくれたときに、「deleteC」のアイデアが雷のように落ちてきたのです。「これだ!Cだ!Cを消そう!」と。

今村:つまり、アイデアは考えるものではなく、落ちているものだと。

小国氏:そうですね。でも、僕がこの名刺を掴んで叫んだときのように、「そんなの無理」「自分には関係ない」と引いていた“素人”の立場の方が、思わず前のめりになってしまうような瞬間は、きっと誰にでもあると思うのです。その瞬間を捕まえて、伸ばしていくことができれば、それは良い企画になるのではと思います。

今村:小国さんが手掛けられているプロジェクトのなかには、個人発でやられたもの、NHK時代に社内プロジェクトとしてやられたものや、個人事務所設立後に企業と共同でやられているものもありますよね。

この記事の読者である企業の人たちが社内で新しいことをやろうとした場合、「採算は合うのか」「リスクがあるのでは」と周囲から反対の声が上がることも少なくないと思うのですが……。

小国氏:そうですよね、僕もNHKで企画をしていたときには、ほとんど周囲から反対されていました。やっぱり、それが何の結果につながるのかは誰にもわからないし、新しいことをやるのは怖い。

でも、僕はむしろ逆に、「『NO』と言われたことだけをやる」と決めていました。

今村:どういうことですか?

小国氏:NHKに限らず、歴史の長い会社というのは、強烈な過去の成功体験を持っています。そして、その成功体験を持っている上の世代の人たちが「それいいね!」と言ってくれるような企画というのは、過去の成功体験の延長であることが多いと思うのです。

成功体験にとらわれている限り、イノベーションは起こせません。逆に、上の世代の人たちが「そんなの絶対にやらせない」と青筋を立てて「NO」を突きつけてくるような企画の方が、イノベーションには近いんじゃないかと思うのです。なので、「『NO』と言われたことだけをやる」というルールを自分に課していました。どれだけ自分が「良い!」と思った企画であっても、「YES」と言われた企画は泣く泣く捨てていたほどです。

今村:だから小国さんの企画はいつもユニークで尖っているのですね。しかし、「NO」と言われたものをどうやって社内で通すのでしょうか?

小国氏:いくつかコツはありますが、まずは誰もが「NO」と言いにくい、全社共通の課題に関するパワーワードを使うことです。NHKであれば、「60歳未満の世代に番組がほとんど観られていない」という深刻な課題がありました。みんなこの現状をなんとかしたいとは思っていたけれど、「番組をつくる」以外の方法がわからなかった。そのため、「59歳以下を引き付ける」というパワーワードを軸に企画を立てることは、プロジェクトを成立させるうえでまず重要なことでした。

それでも「NO」と言われることもあるわけですが、そのときに僕がやっていたのは、何度も「NO」を突きつけてきた人の元を訪ねて行き、「何が具体的にダメなのか」をひたすら言語化していただくことでした。ただ「NO」と言われただけでは何がダメなのかわからないので、丁寧に因数分解してもらい、課題を1つずつ乗り越えていきます。

このプロセスを繰り返していると、だんだん言語化することもなくなり、相手が「もっとこうした方がいい」と意見を言い出してくれることがあります。そうなればチャンスです。「それ、やりましょう!」と乗っかって、仲間に引き込んでしまうのです。

今村:なるほど。地道な調整の積み重ねの上で、尖った企画が実現できるのですね。

小国氏:そうですね。相手も面倒だったと思いますし、自分も何でここまでやっているんだろうと思うことも多かったですが、「NO」と言われるもののなかにこそ可能性があるんです。それを言語化すれば、事前に課題をクリアできるわけですから。「NO」と言ってくる人を敵だと思うのではなく、「ありがたい」と思うようにしていました。

それから、プロジェクトが終わったあとの報告書や報告会も重要で、僕は報告書には熱心に謝辞を書いていました。アイデアや企画力の勝負だけでなく、そういう会社員的な社内調整をしっかりやることも、実現に欠かせないと思っています。

今村:小国さんは、2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップの際に、大会スポンサーの三菱地所との協業で、ラグビーコミュニティー「丸の内15丁目プロジェクト」を企画されました。ここにも、大企業と協働することの難しさがあったのではないかと思いますが、このときはどのようにプロジェクトを進めていかれたのでしょうか。

小国氏:「丸の内15丁目プロジェクト」では、最初のマインドづくりのところを大事にしました。やっぱり、多額の資金をつぎ込んでスポンサーをやられているので、皆さんプレッシャーがあるわけです。でも、それに囚われてしまうと、面白いことは起きない。破綻しないようなことをやり始めてしまうと、誰の記憶にも記録にも残らない企画になってしまう。ですので、まずは僕を含めたチームのマインドを変えるということをやりました。

具体的には、「合宿しましょう」と。そこで「丸の内15丁目プロジェクト」という企画の概要をプレゼンしたあとに、「KPI」の項目になるのですが、そのときにバンと出したのが「ワールドカップ決勝の日にみんなで肩を組んで泣こう!」という文字。みんなポカンとしていていましたね(笑)。

今村:たしかに、「KPI」としてそんなことを言われたら、驚きますね。

小国氏:要するに、KPIとか数値目標とか、今の段階でそういうことを考えるのはやめましょうと。僕らがやるのはそんな小さいことじゃない。「ワールドカップの決勝の日に僕らが肩を組んで涙を流している」ということは、きっとそこには僕たちが見たことがない景色が広がっているということ。心から僕たちが見たいと思えるビジョン、風景ってなんだろう、そしてそれを実現するために何ができるのかをみんなで考えようと、価値軸をずらしたのです。

今村:つまり、数字に囚われている限り、イノベーティブなことは起きないと。何かと数字に追われがちなビジネスパーソンにとっては、非常にインパクトのあるお話ですね。

小国:もちろん、まったく指標を設定しなかったわけではなくて、その後いくつかの指標は設定しました。しかし重要なのは、先にビジョンを共有することです。数字ありきでは、手堅く結果が出る方向へと思考が縮こまっていき、企画がつまらなくなってしまう。そうした思考のブレーキを外すことこそが、この企画における僕の役割でした。

実際、最初の1年間は全然成果が出ず、苦しい期間が続きました。「小国さん、このままで大丈夫なのでしょうか…」と三菱地所ラグビー室のメンバーから不安の声が上がることもありました。それでも、コツコツと努力を積み重ねることができたのは、最初にしっかりとビジョンを共有して、「小さな事には囚われない」というマインドセットを共有できていたからだと思います。

結果、開幕とともに企画が花開き、ラグビーワールドカップ日本大会の期間中に丸の内のエリアには100万人以上の観客が来場。誰も予想していなかった大きな熱狂と興奮の景色を見ることができました。

今村:新規事業を検討する際に、いつも悩ましく思うのが「継続性」です。例えば、新しい企画を打ち出したものの、なんとなく尻すぼみになっていってしまうことがあると思うのですが、小国さんは企画の継続性について、どのように捉えていらっしゃいますか。

小国氏:ときどき誤解されるのですが、まず、僕がやっているのは「キャンペーン」ではないのです。キャンペーンって一瞬で終わってしまうし、カンフル剤のようなもので、より面白いものを、手を替え品を替えリリースし続けていかないと続かない。つまり、サステナビリティが低くて、しんどい。

「継続」というのは、「キャンペーン」ではなく「営み」にするということだと思っています。そしてそのためには、企画をいかに生活の延長線上に置けるかが大事だと思っています。

例えば「deleteC」の場合、お買い物を通じて企画に参加できるわけですが、お買い物も日々の「営み」ですよね。誰でもジュースを飲んだり、お菓子を買ったり、スポーツ番組を見たりする。そうした日々の生活のなかに、たまたまCが抜けている商品があって、それを買うと寄付につながるという仕組みだったら、無理がないですよね。

僕らはまだ小さい団体なので、毎年9月のがん征圧月間に合わせて、SNSの投稿が寄付につながるという「#deleteC大作戦」のようなキャンペーンもやってはいますが、最終的に目指しているのは、「deleteC」が日々の「営み」になる状態なんです。

今村:「キャンペーン」ではなく「営み」にする。なかなか難しいテーマのようにも思うのですが、そうした企画を立てる上で、意識していることはありますか?

小国氏:僕が普段意識しているのは「解決策ではなく問いを提示する」ということです。例えば、「deleteC」は「Cを消してください」、「Be supporters!」は「サポーターになってください」と呼びかけているわけですが、それは課題の解決策を提示しているわけではなくて。「解き方はみんなで考えましょう」と、「問い」を投げかけているのです。

言うなれば大喜利です。数年前に新日本フィルハーモニー交響楽団が、「deleteC」プロジェクトに手を挙げてくれた時、交響楽団がどうやってCを消すんだろうと思ったら、「みんなが知っている曲からド(C)を抜いて演奏します」と。そういう特別な演奏会をチャリティコンサートとして開いてくれたのです。もちろん、こんなアイデアは僕には思い付きようがありません。

阪急阪神ホテルズは、どこにCがあるんだろうと思ったら、「チェックイン(Check In)とチェックアウト(Check Out)をするたびに10円を寄付する」とかね。

今村:会社名や商品名に「C」がない企業にまで、広がっているのですね。

小国氏:僕がやっているのは「Cを消しましょう」という「問い」を提示することだけ。そうすると、みんなが勝手に解き始めて、どんどん参加者が増えていく。ソリューションは時代や外部環境によって簡単に陳腐化してしまうけれど、「問い」は古びないのです。

そして、問いを提示するときには、「シンプルな動詞」で提示することも意識していますね。「deleteC」「Be supporters!」、これらは両方とも動詞ですが、これがもし「健康寿命を伸ばしましょう」「SDGsを実践しましょう」みたいな問いだったらどうでしょう。なんだか試験問題みたいですよね。

でも「Cを消してください」「サポーターになってください」だったら、なんだか誰にでもできそうな気がする。最初はよく意味がわからなくても、行動を起こせば認識変容や認知獲得はあとから自ずとついてきます。なので、まずは行動を起こしてもらうために、みんなが思わず解きたくなるような問いを「シンプルな動詞」で提示するようにしています。

今村:日本が課題先進国から、解決先進国になっていくために、必要なことは何でしょうか。

小国氏:1つは「カジュアルさ」だと思います。やっぱり、みんな腰が重いところがありますよね。「勉強してからじゃないとダメだ」とか、「まずは研修をしてから」とか。でも、そんなスピードで進めていたら、10年経っても始まりません。僕は「CSA(カジュアル・ソーシャル・アクション)」って呼んでいるんですが(笑)、重く受け止められがちな社会課題こそ、「まずカジュアルにやってみる」ことが大切だと思っています。

また、会社の中でやろうとすると、どうしても制約が多いし時間もかかります。ですので、本当にやりたいことがあるなら、まずは個人プロジェクトとしてやってみるのもおすすめです。「注文をまちがえる料理店」も、NHK時代に僕が個人プロジェクトで始めたものでした。

いきなり会社を飛び出してベンチャーを立ち上げるとなると、失敗したときのリスクが大きいので、僕はよく「はみだしのススメ」と言っていて、いまいる場所から半歩はみ出して、趣味やライフワークのような感じでやってみるのがいいんじゃないかと思っています。

今村:なるほど。最後に、これから共創やイノベーションに取り組む企業に向けて、メッセージをいただけますか。

小国氏:共創は一朝一夕でできることではない、時間のかかることだと思っています。しかし、そこで「コスパ」や「タイパ」を求めてしまうと、結局どこの企業も似たようなことをやり始めることになる。それではイノベーションは生まれません。

僕は最近、「無駄と余白を慈しむ社会づくり」というテーマを掲げているのですが、企業ももう少し無駄や余白、遊びみたいなものも慈しむことができるようになるといいのではと思っています。そこに企業の個性が宿るのではないかと思いますし、そうした企業同士が掛け合わさることで、面白い共創やアイデアが生まれるのではないかと思います。

■小国士朗氏が外部アドバイザー(企画担当)を務めるNTT Comのラグビーチーム「浦安D-rocks」のサステナビリティ活動はこちら

https://urayasu-d-rocks.com/index_1170.html

OPEN HUB

THEME

Creator’s Voice

#クリエイターインタビュー