01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

マーケティングの概念は大きく変化している。日本マーケティング協会は34年ぶりに定義を改め、「顧客や社会と共に価値を創造し、持続可能な社会を実現するためのプロセス」と位置付けた。マーケティングは、かつての「市場調査」や「プロモーション」中心から、社会課題解決を含む包括的な価値創造へと進化した。

この変化の背景には、インターネット社会への移行と社会課題の表面化がある。企業と顧客の関係は一方的な販売から共に価値を創造する「共創」関係へと変わり、定量的データを活用した精度の高いマーケティングが可能になった。

特に注目されるのがIoB(Internet of Bodies/Behavior)データの活用だ。身体データや行動データを収集・分析することで、ヘルスケアやパーソナライズされたマーケティングに活用できる。例えば、リゾート地での人流データ分析により訪問者の属性や行動パターンを把握し、効果的な施策を打てるようになった。

これはコトラーが提唱する「マーケティング5.0」の実現につながる。AIやIoTなどの最新技術を活用し、データドリブンでアジャイルなマーケティングを行うというもの。その手段として予測、コンテクスチュアル、拡張の3つのアプリケーションが位置付けられる。

IoBデータの共有を進めることで、地域活性化やまちづくりなど社会課題の解決にも貢献できる可能性がある。デジタル競争力向上のためにも、IoBを活用したマーケティングの推進が求められている。

※この要約は生成AIをもとに作成しています

目次

——恩藏先生は40年以上にわたってマーケティングを研究され、近代マーケティングの父、フィリップ・コトラーの著作の多くを監訳されています。IoBの話題に入る前に、先生から見た日本の「マーケティングの現在地」から教えていただけますか?

恩藏直人氏(以下、恩藏氏):明らかに大きな変わり目を迎えていますね。象徴的なのは日本マーケティング協会が2024年1月、34年ぶりに「マーケティングの定義」を変えたことです。1990年に制定された定義は「企業がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動」でした。これを2024年の最新版では、以下のように変えたのです。

「(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである」

——「顧客や社会と共創する」「持続可能な社会を実現する」とあるように、経済合理性だけでなく社会的な視座を盛り込んだわけですね。

恩藏氏:かつてマーケティングは「喜ばれる製品やサービスを、いかにして顧客に提供するか」に焦点が置かれていました。日本には、1950年代後半にアメリカからマーケティングの概念が入ってきて、大学でマーケティング論が本格的に学ばれるようになったのは、1970年代です。そのころのマーケティングは、「市場調査」や「プロモーション」が中心となっていました。

当時、「弊社はマーケティングが弱い」というと、ほとんどが「営業力や販売力が弱い」という意味でした。つくれば売れる高度経済成長期において、「マーケティングはバリューチェーンの下流の部分」という意識が根強かったのだと思います。

——しかし、時代が変わったのですね?

恩藏氏:そのとおりです。2000年から2010年にかけて、世の中がネット社会に移行したことが大きな要因です。インターネットを介して誰もが発信できるようになり、コミュニケーションの量も質も変わりました。シェアリングやクラウドファンディングなどデジタル技術を生かしたビジネススキームも増え、企業は顧客に対して、製品・サービスを一方的に販売する関係ではなく、共に価値を創造する「共創」関係になりました。

ほぼ同じタイミングで、地球の温暖化や資源の枯渇といった社会課題もより表面化し、危機感が高まりました。SDGsやESG経営に見られるように、製品やサービスのみならずビジネスプロセスにおいても持続的な社会に貢献することが、企業や組織に欠かせない姿勢となったわけです。いわば、川下だけではなく、川上からすべてのビジネスプロセスにおいて、こうした視座のもとで価値を描き出さなければならなくなったといえます。

徳田泰幸(以下、徳田):フィリップ・コトラーが提唱して、先生が監訳された『コトラーのマーケティング3.0』にある、「利益追求ではなく社会的貢献を果たす人間志向のマーケティングの時代だ」という話と重なりますね。

恩藏氏:そうですね。先ほどの「我が社はマーケティングが弱い」というと、かつては「販売力が弱い」であったわけですが、近頃は「世の中に価値を提供する力が弱い」という意味に変化してきているのです。

——時代やマーケティングの変化とともに、その手法もアップデートされる必要がありそうですね。

恩藏氏:はい。例えば、私が若いころは「戦略論」が花盛りで、マーケティングといえば、フレームワークによって市場を分析し、競争優位を狙うことが主でした。それらはエビデンスが弱く、限られた調査や事例から導かれた「ストーリー」にとどまっていました。

しかし、いまは違います。デジタル化がもたらす定量的なビッグデータを使えば、顧客行動を精緻に分析し、企業活動のあらゆる側面を浮き彫りにできるのです。

——定量的なビッグデータを使うことで、マーケティングの精度が飛躍的に高まるわけですよね。

恩藏氏:そうです。例えば、行動経済学というジャンルがあります。人間の行動にフォーカスした経済学の1つで、心理学と経済学をあわせたようなものですが、コトラー教授は姿を変えたマーケティングであると述べています。よくECサイトで、同じものをセット販売で安く売ることがありますよね。衣料用洗剤を「4袋16ドルで販売する」といった具合に。この4袋セットを、1セット=16ドルの場合と、1セット=15.3ドルの場合、実際にどちらがより売れると思いますか?

——より安い15.3ドルの方でしょうか?

恩藏氏:ところが、1セット=16ドルの方が売れるんですよ。なぜなら、16ドルだと端数がないため、1袋が4ドルだと瞬時に計算できます。すると消費者は情報を処理しやすくなる。瞬時に、「1袋当たり4ドルなら安いな」とか「1袋で4週間は持つから、4カ月は衣料用洗剤を買う必要がなくなる」などと思いを巡らせられるので、「これは買いだな」と判断しやすくなるのです。ところが、15.3ドルだと、端数があって、1袋当たりの値段を把握しにくい。するとその先の情報処理が滞り、購入後のイメージが浮かびづらく、手が伸びづらくなるのです。

——なるほど。面白いですね。

恩藏氏:こうした分析は、いまはECサイト上のデータからも検証できますよね。ABテストのように、1袋のセット販売でどちらが売れたかを精緻なデータ分析として導出できる。精度の高いデータ分析をひも付けることで、これまでの「ストーリー」にとどまらない、人々の行動にもとづいたマーケティングが可能になるのです。

コトラーによれば「マーケティング1.0」は製品志向、「2.0」は顧客志向がキーワードでした。そして徳田さんがおっしゃったように人間志向の「3.0」、その先のカスタマージャーニーに着目した「4.0」、さらに直近の「5.0」は「デジタルを活用することで、さらに人間志向を実現させられるようになった」と説いています。

——徳田さん、そう考えると、マーケティングにおいてデータ活用の意義は高まるばかりといえそうですね。

徳田:そう思います。私が所属するNTT Comのマーケティングインテグレーション推進室では、データ利活用によるマーケティング支援を行っています。顧客の動きを把握・分析し、施策につなげる際に、ユーザーの特性をいかにファクトベースで捉えるかが重要になります。

もっとも、マーケティングに活用するにしても、データそのものが精緻で本当に使えるものでなければ、意味を成しません。我々はNTTドコモとの法人業務の統合を経て、2022年から約1億人のドコモ会員の方々の行動データを、秘匿性を担保した上で活用するエコシステムを構築しています。同時に、NTT Comとして法人営業をするなかで、BtoBのデータ利活用のノウハウも積み上げてきました。マーケティングにおけるデータ利活用では、一定のアドバンテージがあると自負しています。中でも、我々がいま期待しているのがIoBデータの利活用なのです。

——IoBとは何なのか、あらためて説明してもらえますか?

徳田:IoBは「Internet of Bodies」と「Internet of Behavior」の2つの意味を持った概念です。Bodiesは、人の身体からデータを収集することを指します。例えば、古くはペースメーカーからスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスまで、ここでいうIoBはIoTセンサーを使った心拍数や体温など身体データの収集・利活用を意味します。Behaviorは、人の行動データですね。行動履歴や検索履歴、人流もそうですが、人がどのような行動をしたかをデータとして集めて利活用するのもIoBです。

IoTによって収集されるデータのうち、こうしたIoBデータの使いどころはさまざまです。例えばヘルスケア領域のサービスとして、身体データの変化から健康管理や予防医療などの傾向と対策ができます。あるいは、購入履歴や行動履歴、SNSの投稿内容といったそれぞれの人の特性に沿ったマーケティング活用も可能ですよね。どのような売り場や広告表現がどの属性に刺さるのか、といった感性データが取得できるかもしれません。

——いまIoBが注目され始めた背景には何があるのでしょう?

徳田:スマホやスマートウォッチなどのデバイスが普及かつ高度化し、精緻なバイタルデータや行動データが取りやすくなったことが1つあります。加えてコロナ禍以降、人流データなどが効果的に活用されて、その利便性を多くの企業や組織が実感したことも大きいと思います。

恩藏氏:興味深いですね。IoBデータを使ってオフィスでの行動から社員のメンタル不調のサインを察知するようなこともできそうですよね。事前にそれが分かれば、何らかの手立てが打てるし、企業にも社会にも大きな利益につながるのではないでしょうか。

徳田:おっしゃるとおりです。プライバシーの問題があるので、そのまま実装とはいきませんが、技術的には可能です。眼の瞳孔の動きなどから感情のありようがつかみとれるといわれています。そうしたデータをIoBのバイタルデータを重ね合わせることで、予防医療のようにメンタルヘルスに貢献できると考えられます。

先ほど、恩藏先生が述べていたお話と似ていて、IoBで取得したデータは、広告やプロモーションだけに使うのはもったいない。人間のさまざまな活動の打ち手に利活用すれば、社会課題の解決にもつながるし、私たちの生活をもっと豊かにできると考えています。

——具体的にIoBを活用したデータマーケティングの事例はありますか?

徳田:現在、あるリゾート地で行っている実証実験があります。夏と冬に大勢のインバウンドのお客さまが訪れることが分かっていましたが、国別の情報などの把握はできず、具体的なイベントの実施やサービスの拡充といった効果的な打ち手が打てていない状況でした。

そこで、スマホを活用したIoBによる人流データと属性データを重ね合わせてみると、「グリーンシーズンは、中国などのアジア圏の方が多く、スキーシーズンは、オーストラリアの方が多い」ということが明らかとなりました。

恩藏氏:その人流データはスマホのGPSなどを活用してデータを取るのでしょうか?

徳田:GPSを使う場合もありますが、オンにしていない方も多いので、偏りが出てしまいます。そこで、NTT Comでは基地局のデータから位置情報を取得するなどして複合的に測定しています。

恩藏氏:なるほど。そうして精緻なデータを取得できれば、「夏季はアジア圏の方にフィットするイベントを開こう」とか「冬季はオーストラリアの方向けのサービスを拡充しよう」と施策が打てるわけですね。

徳田:そうですね。ニーズに合った価値を提供できます。今回行っている実証実験では、一日当たりのピーク滞在人数を国別で集計しており、地域としての最大キャパシティ人数を把握することで、国別のプロモーションタイミングを変えるなど、オーバーツーリズムの対策にも役立てています。

またIoBデータの利活用は、結果の検証を素早くかつ正確に行えることも大きなメリットですよね。施策によって得られた効果をリアルタイムに検証したり、結果が思わしくなければプランを変えたり、さらにその結果も即座に検証できます。

恩藏氏:コトラーがいう「マーケティング5.0」の実現ですよね。

――先ほども簡単に解説いただきましたが、改めてマーケティング5.0とはなにか、教えていただけますか?

恩藏氏:AIやセンサー、ロボティクス、IoTといったネクスト・テクノロジーを使ってカスタマージャーニーの全工程で価値を生み出し、伝え、提供し、高めることです。つまりマーケティング3.0で説いた「人間志向」や「社会課題」に根差したマーケティング活動が、最先端のデジタル技術によって行えるようになるというわけです。

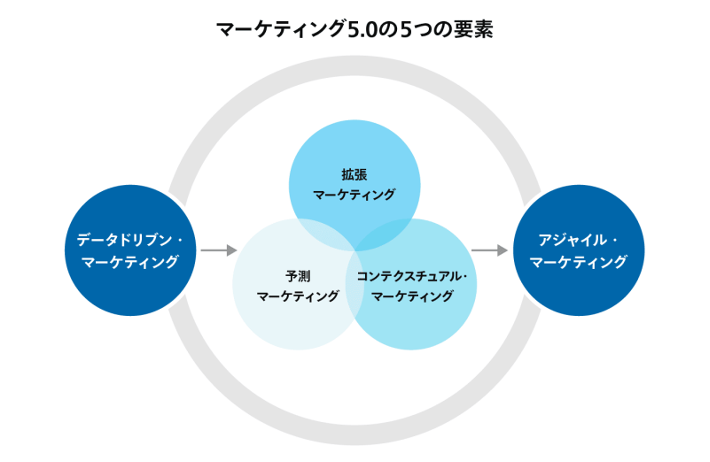

コトラーはマーケティング5.0には、5つの要素があると説明しています。

最も大切なのは、先ほどからすでに話に出ているように、あらゆる決定を十分なデータにもとづいて行う「データドリブン・マーケティング」から始めること。そして、絶えず変化する市場に俊敏に対処する「アジャイル・マーケティング」を実現することです。

これを実行するためのアプリケーションが3つあります。それは、機械学習機能を活用した「予測マーケティング」、IoTなどによってリアルタイムかつパーソナライズされた「コンテクスチュアル・マーケティング」、そして、デジタルヒューマンに代表される人間拡張技術による「拡張マーケティング」です。

——テクノロジーがマーケティングを強化するということですね。

恩藏氏:そうです。データにもとづいているからこそ、予測を立てたり文脈を読み解いたり、さらには人間の能力を拡張したりしながらアジャイルなマーケティングが可能になるということです。

徳田:まさにIoBで行動データや人流データなどが精緻に利活用できるようになれば、アジャイル・マーケティングが可能になりますよね。その際に、人流データだけでは何も見えてこないように、複数のデータをうまく掛け合わせて良質なインサイトを得ることが重要ですね。

——恩藏先生から見て、「IoBを使って、こんなマーケティングが実践できないか」という期待はありますか?

恩藏氏:ジャストアイデアなのですが、スーパーでもコンビニでも、同じエリアに競合店が共存していますよね。顧客はそれらを使い分けていると思うのです。「惣菜はA店がいいが、魚はB店が新鮮だ」といった具合に。もしエリア全体の人流データと購買データをあわせてリアルタイムで分析できたら興味深い。

現状、自社の購買データは取れていても、当然ながら競合店のデータは分かりません。もしここが「共創」できれば、各店の競争力の強化や全体の最適化が図れるかもしれません。地域や街を磨き上げることにもつながりそうです。

ECサイト上ではユーザーがどのようなリンクを経由して、何を見て悩んで、購入を決めるかといったデータは取得可能で、すでにアジャイル・マーケティングが行われています。これをリアルな場でできるのがIoBマーケティングで、実現したらとても意義があると思いますね。

徳田:確かに。A店とB店のデータを共有するのは難しいでしょうが、例えばスマートシティのような実証実験エリアならば可能ですし、街全体の活性化にどうつながるかは測定してみたいですね。

——豊かな街づくりをIoBマーケティングが担うわけですね。ビジョンを持った自治体の方が、その価値に気付いたら実現しそうですね。

徳田:IoBを体験価値向上や混雑の緩和に活用することで街が最適化・活性化するかもしれません。ですので、今後さらに増えていくIoBデータを社内にとどめず、情報資産を可能な範囲で共有していく仕組みづくりも進める必要があるなと感じます。

恩藏氏:スイスの国際経営開発研究所(IMD)が発表した2024年の世界デジタル競争力ランキングによると、日本は31位でした。明らかに出遅れています。IoBをはじめとしたマーケティング領域も積極的に進めていく必要があります。まだ間に合ううちに、舵(かじ)を切っていきたいですね。

徳田:そうですね。IoBは行動データと身体データを取得する技術として、観光業やリテール業など、顧客接点が多い分野との親和性が高いです。また、プライバシーが保護される環境が整えば、従業員のウェルビーイングや生産性向上にも寄与する可能性があります。恩藏先生がご指摘のとおり日本のデジタル競争力の現状を踏まえて、まずはIoBをはじめ我々の持っているアセットを最大限に活用したい。そして、マーケティングによって各企業の販売力拡大を図り、豊かでよりよい社会の実現にも貢献していきたいですね。

OPEN HUB

THEME

Hyper connected Society

#IoT