01

2025.07.18(Fri)

目次

――ヘルスケア・医療事業に関して、お二人はどのようなかたちで携わられているのでしょうか。

久保田真司(以下、久保田):医療分野における課題は、超高齢社会の到来による医療需要の増大、医療費の増加、人手不足など多岐にわたっています。こうした課題を解決するためには、病気の予防に注力して健康寿命を延ばしたり、質の高い医療を効率的に提供したり、医療従事者の働き方を変えたりと、多角的な取り組みが必要になります。

そのため、一つの課題に対しても様々な角度からアプローチしています。私はNTTドコモが強みとしているモバイル通信技術の活用という観点で、久野はヘルスケアデータの収集、統合、活用という観点から課題解決に挑んでいます。

久野誠史(以下、久野):NTT Comはデータを扱うための秘密計算、認証認可、同意管理などの技術を持っており、プラットフォームを強みとしています。一方、NTTドコモは通信技術やデバイスに加えて、「ユーザーに近い」という強みもあります。土台となるプラットフォーム側とユーザー側の2方向から、医療分野の課題解決を図ろうとしているわけです。

久保田:私たちがユーザーという「面」を広げていくことでデータを収集し、久野が担当するプラットフォームに集める、という循環になっていますね。

――docomo businessは院内用PHSサービスの時代から医療分野に貢献してきました。その当時からスマホが主流となった現在までに、医療DXにはどのような変化があったのでしょうか。

久保田:ドコモでは2014年にメディカルICT推進室が発足し、医療ビジネスの取り組みを開始しましたが、ちょうどこの頃から、医療機関での携帯電話の使用に追い風が吹き始めました。もともと携帯電話は医療機器との電波干渉が懸念されていて、院内の限られたエリアでしか使用できませんでした。電波干渉の起こりにくい周波数であるPHSが長らく使われてきたのはそのためです。

しかし、2014年に指針が変わり、機器と一定の距離を確保できれば院内でも携帯電話を使用できるようになりました。さらに、2016年には日本医師会が医療機関でのIT活用を推進する「日医IT化宣言2016」を発表しました。こうして2016年以降、スマホ活用の動きが進んでいくことになります。スマホの場合は通話以外にもさまざまな機能を使うことができるので、スマホの導入によって一気にDXが進み始めた印象です。

久野:こうした流れは、基本的には世の中の変化と同じだと思っています。医療現場は命を扱うこともあって、変化が慎重に進んでいくことが多いのが特徴だと思います。

久保田:そうですね。私達が医療機関にご導入いただいたスマホは8割以上がiPhoneなのですが、日本でiPhoneが普及したのと並行して、医療機関でもiPhoneの使用が増えたのです。魅力的なデバイスの普及もDXのポイントなのだろうと思います。

――医療のデジタル化全般としては、どのように変化してきたのでしょうか?

久保田:電子カルテが導入されて、診療情報のデジタル化が進んできました。ただ、電子カルテは病床数が400床以上の大規模病院だと9割方導入されている一方、200床未満の小規模病院やクリニックでの導入率は5割程度にとどまっています。データのデジタル管理を推進することも依然として課題です。

大きな変革点となったのは、2010年以降オンライン化の動きが強まったことだと思います。例えばレセプトデータは、電子媒体を使って物理的に送付されていたのですが、現在はオンラインでデータをやり取りするようになっています。また、最近では医療機関でマイナンバーカードをカードリーダーに通すと、オンラインで保険資格の確認が可能になっています。

久野:データの活用という点では、医療分野の場合、扱う情報の機密性が非常に高いという特徴があります。例えば、スマホやウェアラブルデバイスを通して日々取得されるライフログは個人情報に該当しますが、医療機関での診察や病歴に関する情報は「要配慮個人情報」となります。要配慮個人情報は、通常の個人情報とは同意の取り方が異なるため、これまでの医療データの活用はあまり進んでいませんでした。我々はこの点を克服するためのプラットフォームを開発し、データ活用の同意を取得する仕組みや、データを安全に活用するために暗号化した上で統計処理などが可能な秘密計算のしくみを用意しています。

――現在お二人が特に注目されている医療分野の課題をお聞かせください。

久保田:2024年4月から「医師の働き方改革」が始まり、年間の残業時間が960時間に制限されます。これには、医師の業務を効率化するだけでは対応しきれません。医師が担っている業務の一部を他の医療従事者に移行するタスクシフトなど、院内の業務体制を変えていくことが喫緊の課題と認識しています。

このような体制変更を促すために着目しているのが、スマホを導入して業務の効率化を図ることと、業務を省人化することです。患者さんの誘導や面会時の案内のように、院内を歩き回らなければならない業務を自立走行型ロボットに置き換えるなど、業務をヒトからモノに移すという視点も大切だと思います。

久野:日本の医療における最大の課題は、国民と国の意識のギャップではないかと思っています。国民は、医療に対して課題をあまり感じていないのではないでしょうか。具合が悪くなってもすぐに医療機関を受診できて、費用も3割負担で済みます。しかし、国としては医療費の増加が大きな課題です。日本の国民皆保険は世界的に見ても素晴らしい制度ですが、今後は負担割合が増えたり、受診できる医療機関が指定されたりと、少しずつ制約が出てくることが考えられます。

もちろん、医療費の増加を抑えながら今と変わらない医療の質を担保できるのがベストですので、そのためにも業務効率化を進めることが不可欠です。また、個人の医療データを蓄積して活用することで、個人に最適な診療を提供したり、余分な薬を処方しなくて済んだりと、効率的な医療につなげられると考えています。

――今挙げていただいたような医療課題に対処するために、現在どのような取り組みを行っているのでしょうか。

久保田:愛媛県のHITO病院と、病院DXに関するさまざまなプロジェクトをご一緒しています。HITO病院では、2018年からiPhoneを1人1台貸与しており、グループチャットを活用して多職種でのコミュニケーションを広げています。以前は対面で1日3回行っていた申し送りも、すべてチャットに切り替えました。iPhoneから電子カルテの音声入力も可能なので、わざわざ自分のパソコンに戻って入力しなくても、その場で業務を進められるようになっています。

院内スマホの導入によって、HITO病院では場所や時間を問わず職種間での連携が取れるようになり、コミュニケーション量も大幅に増えました。また、申し送りの廃止や移動距離の短縮によって、看護師が患者さんに接する時間を1日当たり100分ほど増やすことができたという結果も出ています。さらに、離職率も大きく低下したのです。特にこの3年間は、新人の離職が1名もありません。働きやすい環境でありながら、業務が充実していると感じてもらえているようです。

このような院内スマホは、2023年12月末時点で全国約300の病院に導入いただいています。

――5G通信を使った取り組みも進めているのですね。

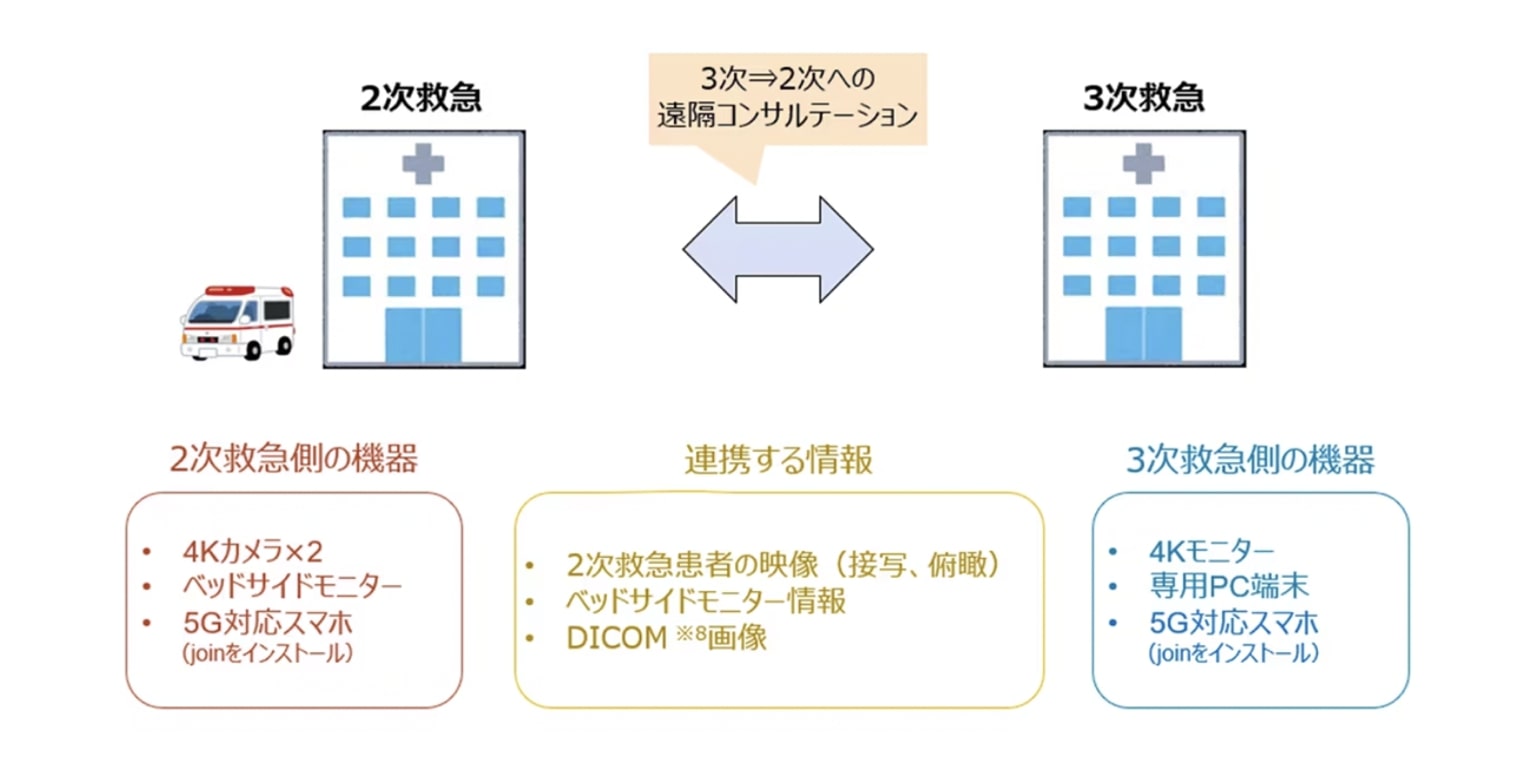

久保田:5Gと4K映像伝送システムを使った遠隔医療の実証実験を行っています。例えばHITO病院では、訪問看護支援として、患者さんのご自宅から病院に褥瘡(床ずれ)の映像を伝送する実証実験を行いました。従来は医師が患者さんの自宅まで出向いて訪問診療を行っていましたが、看護師のみが訪問し、医師は病院にいながら映像を確認するというものです。以前は、4Kのような高精細の映像は回線のキャパシティが厳しく送れなかったのですが、現在は5Gのような高速大容量の回線がありますので、どこにいてもリアルタイムで、臨床的な判断を下すのに十分な高品質の映像を送信できます。これが実現すれば、医師が患者さんの自宅まで移動する時間を削減できて、リソースを有効活用できるようになります。

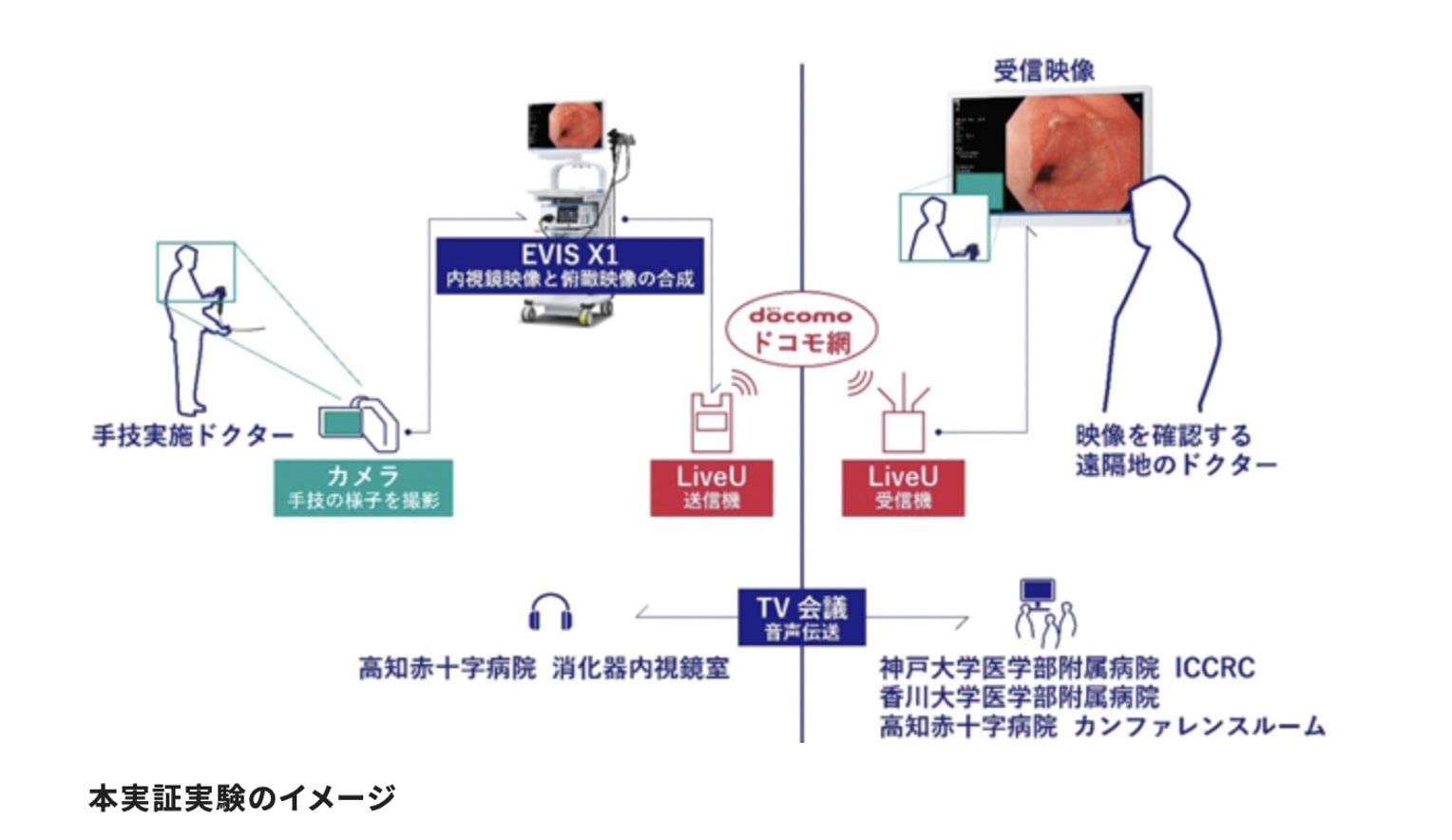

これ以外にも、徳島県では、救急車と複数の病院の間で搬送中の患者の映像を共有して、救急医療の地域連携をはかる実証実験を行いました。神戸大学、香川大学、高知赤十字病院では、病院間で内視鏡検査の映像を伝送し、遠隔での模擬トレーニングを実施しました。

医療業界の大きな課題の一つに、医師の不足と偏在があります。医師の数は増えているものの、需要には追いついていません。また、医療が充実している地域とそうでない地域の格差も大きくなっています。映像を使えば、離れた場所にいても支援や教育が可能になり、日本全体で医療の質を高められます。

こうした取り組みが実現しているのは、通信品質の向上だけでなく、映像処理技術も並行して進化してきたからです。また、実証実験で使用しているリアルタイム映像伝送システム「LiveU」は、小型化され気軽に持ち運べるので、災害時に被災地に持ち込めれば、外部から医療支援を行えるようになるかもしれません。

ただ、現在の機器は医療に特化されたものではなく、一般的なテレビ中継などで使われている機器を医療に転用している形です。医療現場では、映像を確認しながら処置を行えるように、手をふさがないウェアラブルデバイスやインカムがあると望ましいといえます。医療機関のニーズに対応したデバイスの検討も我々にできることの一つだと思っています。HITO病院では、スマートグラスとネットワークカメラを使った遠隔看護の取り組みも始まっており、離れた場所から患者さんの様子を見守ったり、患者さんのケアをしながらハンズフリーで他の医療従事者とコミュニケーションを取ったりすることが可能になっています。

――スマートヘルスケア推進室の取り組みはいかがでしょうか。

久野:最近始まったプロジェクトの一つが、製薬企業向けの「eリクルートメント」です。2023年11月29日にアイロムグループとの協業を発表しました。

日本では、海外では承認されている薬が日本では使えない「ドラッグ・ロス」と、海外に比べて薬の承認が遅れる「ドラッグ・ラグ」が問題になっています。要因の一つとして、日本国内では治験参加者が集まらないために治験がなかなか進まないことです。海外では、治験を「新しい治療を早めに受けられる機会」と前向きに捉える人が多いですが、日本では「実験台」のようなイメージを持たれがちです。参加者の募集に時間がかかると、それだけ治験期間が延びて、コストがかさんでしまいます。

そこで、dポイントクラブ会員のうちプレミアパネル(※)の約700万人に対して、治験の情報を提供して参加者募集を行うのが「eリクルートメント」です。2023年12月に、第1回の募集を実施したところ、2日で想定を超えるスピードで治験参加者を集めることができ、想定を超える反響でした。適切な情報を伝えれば、治験に関心のある方を掘り起こせることが分かったので、今後は数千人レベルの募集を企画しています。この仕組みがうまく回れば、ドラッグ・ロスやドラッグ・ラグの解消につながっていくと期待しています。

※プレミアパネル:dポイントクラブ会員のうち、アクティブ回答者約600万人に対してアンケート形式でプロモーションやリサーチが可能なサービス

もう一つ、2024年1月31日に、企業の健康経営を支援する「あなたの健康応援団」の提供を開始しました。健康経営に取り組む企業は増えていますが、実はあまり効果が出ていないといわれています。健診で生活習慣病の発症リスクが高いことが分かると、特定保健指導が行われますが、一度きりの指導では生活習慣の改善が長続きせず、翌年の健診で結果が変わらないことが多いんです。しかし、2024年4月から特定保健指導のルールが変わり、アウトカム評価が導入されるため、特定保健指導による成果を報告する必要が出てきます。「あなたの健康応援団」は、これに対応できるサービスとしてリリースしたものです。

まず、健診データから健康リスクの高い人たちを抽出します。その人たちにFitbitを渡して、ヘルスケアデータを管理してもらいます。データは本人だけでなく、企業(保険者)も把握できます。生活習慣改善を継続できたらdポイントを付与し、継続できていない場合はメッセージを自動送信してフォローを行います。社員が企業と二人三脚で成果を出すための一連のプロセスを支援するサービスになっています。

社員が健康に働き続けることは企業にとって非常に大切です。一方、健康上の問題によって働けなくなるケースも存在します。2023年1月にフェムテックのコミュニティを立ち上げたのも、女性が健康に関わる問題で仕事を辞めてしまうという課題等を解決する仕組みを作りたいからです。現在、コミュニティの中でディスカッションを進めており、課題解決につながるようなサービスをコミュニティ参加企業で作れないか検討しているところです。

関連リンク:「より具体化するフェムテック事業モデル。業界の垣根を越えて生み出すアイデアとは」

――今後、医療DXやデジタル技術にはどのような進化や変化が考えられるでしょうか?

久野:スマホやウェアラブルといったデバイスが進化して、個人のヘルスケアデータを取得しやすくなりました。しかし、医療機関での診療や健診のデータは各医療機関に散在しています。個人の情報なのに情報がばらばらに保管されていて、自分で管理できない状態です。こうしたデータを一元化して、自分自身で管理できるようにするのが一番良いのではないかと思っています。

日々蓄積されている運動や食事の情報があれば、「こういう生活をしているから現状こうなっている」という健康状態の背景がよく分かります。こうしたライフログを溜めていく一方で、医療機関での診療データや薬局での処方データも自分で管理できるようになれば、医師が個人の状況に適した治療を考えやすくなったり、使ってはいけない薬が分かったりします。救急時にもこうした情報を参照できると、命が助かる可能性が増えるはずです。我々のプラットフォームを使って、情報の一元化を実現したいと考えています。

久保田:今私が注目しているのは、医療機関の外部との連携です。例えば患者さんが退院した後、介護やリハビリが必要になったり、在宅医療に移行したりすることがあります。その際に、医療機関と介護施設との施設間連携や、自宅での様子を見守れるようなソリューションも提供していきたいと思っています。

退院患者さんの見守りに関しては、先ほど久野から説明があった健康経営の取り組みも応用できます。退院された患者さんにウェアラブルデバイスを装着してもらい、バイタルサインなどのデータを医療機関から確認できる状態にしておくと、医師がより適切なアドバイスを行えるようになります。一時点の測定結果だけでなくデータを連続的に取得できて、継続的に変化を観察できるのがウェアラブルデバイスの良いところです。

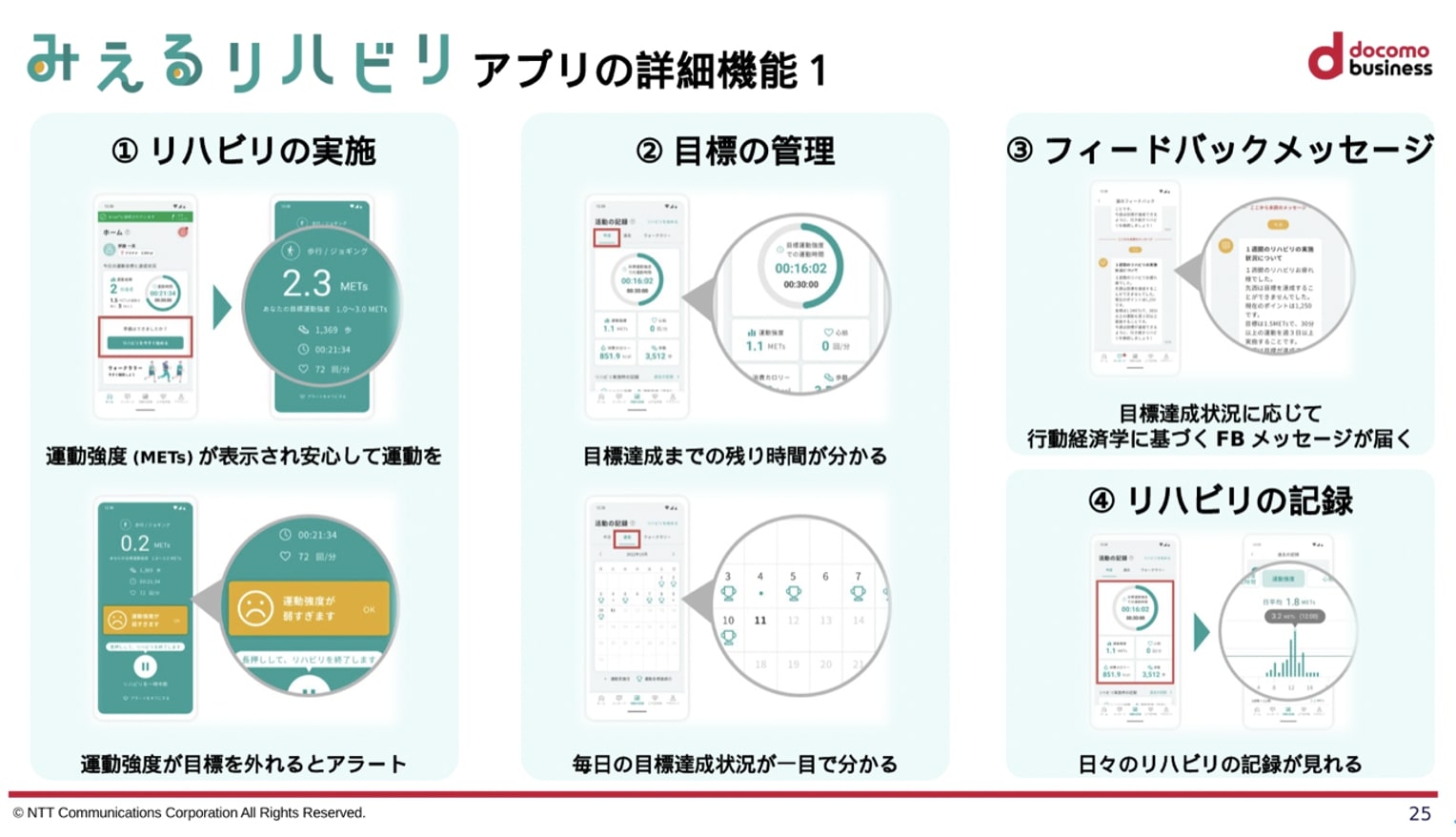

久野:リハビリに関するサービスとしては、心疾患を対象とした「みえるリハビリ」があります。心疾患の患者さんは再発するケースが非常に多く、結果的に亡くなる方もいらっしゃいます。リハビリが非常に大切ですが、途中でやめてしまう方も少なくありません。「みえるリハビリ」では、hitoe®というウェアラブルデバイスを着用することで、スマホアプリで適切な運動強度が見える化されるようになっています。リハビリのデータは病院側でも閲覧できるため、医師も適切なリハビリが継続できていることを確認できます。

さらに、データは家族にも共有可能ですので安心にもつながりますし、「家族のためにリハビリを頑張ろう」というのもモチベーションになるのではないでしょうか。行動変容を起こすのはなかなか難しいですが、プラットフォームやデバイスがあるからこそ実現するサービスですので、我々もチャレンジを重ねているところです。

久保田:こうしたサービスによって退院後の様子を観察できると、医師も安心して退院を指示できるでしょうし、退院を早めることも可能になるかもしれません。こうした取り組みによる成果の積み重ねが、医療費の削減など大きな課題解決につながると信じています。

久野:何より未来が心配ですよね。このままでは自分の孫に「おじいちゃんの頃は良かったよね」と言われてしまいます。今、頑張らなければいけないと思っています。

OPEN HUB

THEME

Coming Lifestyle

#ライフスタイル