01

2025.07.18(Fri)

目次

――コロナ禍によるリモートワークを中心とした働き方から、現在はオンサイトとオンラインを横断する、「ハイブリッドワーク」という働き方が昨今のトレンドとして注目されるようになってきました。企業におけるハイブリッドワークの導入はどのくらい進んでいるのでしょうか?

松下慶太氏(以下、松下氏):日本ではまだハイブリッドワークというスタイルが注目され始めた段階で、国内ではテレワークの有無にとどまった調査がほとんどです。一方で、アメリカの調査機関によると、アメリカ国内の企業のおよそ半数がハイブリッドワークを導入していて、残りの半分ずつがそれぞれリモートワークとフル出社になっているかたちです。

中山正之(以下、中山):日本でも少しずつハイブリッドワークが浸透してきたと感じています。新型コロナウイルスが5類に移行した、2023年5月ごろから外出することが一般的になり、オフィスへ出社する人も増えてきました。ですが、コロナ禍以前の状態と同じオフィス環境や仕組みでは出社メリットを感じられない社員も多く、企業はオフィスのあり方や働き方を模索している状況になっていますよね。

松下氏:そうですね。上層部としては社員の出社を期待する声が多いですが、社員はメリットがなければ出社したいとは思いません。アメリカの調査を見ても、「出社を強要されている」と感じる社員のエンゲージメントが低いという結果がでています。一方で、サンフランシスコやニューヨークなど、街全体として出社する人が減ったことで、都心部の渋滞が改善されて通勤しやすい環境になり、出社しやすくなったという側面もあります。出社そのものに対して必ずしもネガティブというわけでもないのが実情です。

コロナ禍以前から、ワークスタイルにはABW(Activity Based Working)という考え方がありました。仕事内容や状況に合わせて、働く場所や時間を自由に選ぶという働き方です。そうした流れのなかでオフィスの存在価値や問題点が見直され始め、サテライトオフィスの設置やフリーアドレスの導入、コミュニティーマネージャーの配置による社員間の関係性の醸成などの動きがでてきました。

――NTT Comは2017年から全社でリモートワークを開始し、現在はハイブリッドワークを実施しています。業界に先がけて導入したその背景や、社員のハイブリッドワークの利用状況はどのように変化していったのでしょうか?

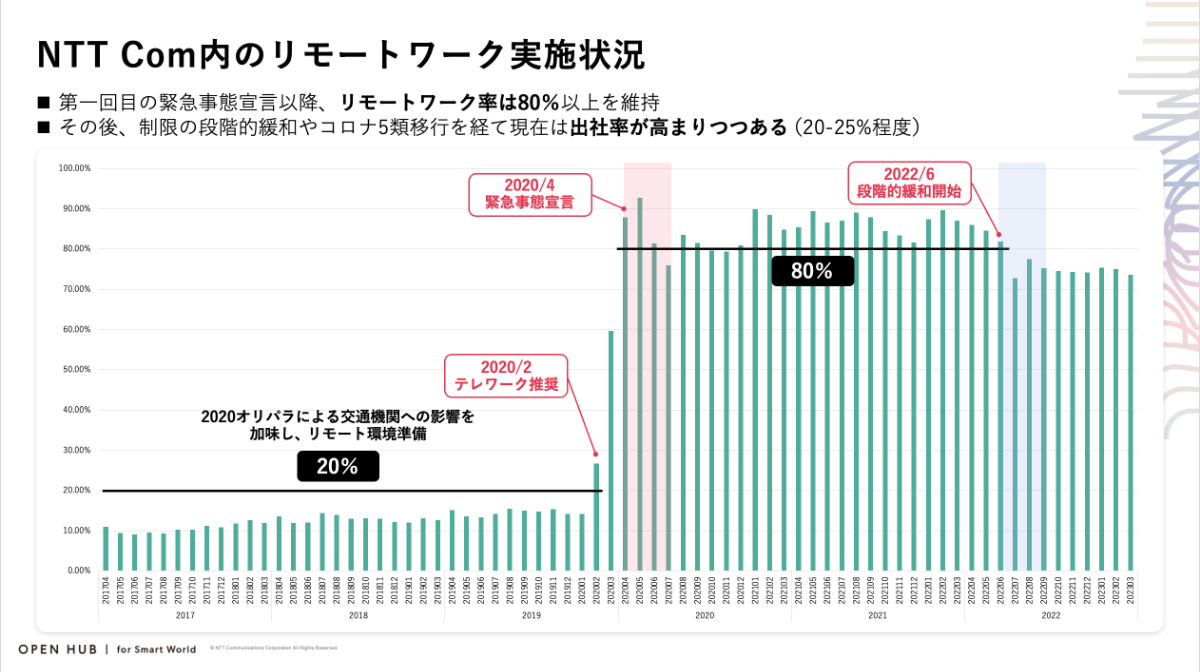

中山:社会全体としてコロナ禍をきっかけに働き方が大きく変化しましたが、NTT Comでは2002年から一部の社員を対象に、リモートワークのトライアルを実施していました。その後、介護が必要な社員や、育児を必要とする社員まで対象を拡大するなど制度のアップデートを重ね、2017年から全社員を対象としています。リモートワーク率は2020年のコロナ禍以前は20%程度でしたが、緊急事態宣言をきっかけに80%まで進み、最近は70%程度の割合に落ち着いています。

松下氏:出社日は決められているんですか?

中山:出社日については社員の自律性にまかせられ、会社として出社日を決めることはしていませんが、NTT Comとしては「フレキシブル・ハイブリッドワーク」という概念でワークスタイル変革を進めています。具体的には「制度・ルール」、「環境・ツール」、「風土・意識」が三位一体となる考え方です。

「制度・ルール」の面ではコアタイムをもたないフレックス勤務を適用したり、「環境・ツール」面では帳票などのペーパーレス化や、ツールを活用したコミュニケーション促進をしてきました。「風土・意識」では、幹部からメッセージを継続的に発信することで、ハイブリッドワークの風土を社員に理解してもらうなど、「個人の『ライフ』の充実があっての『ワーク』の充実」を基本理念に取り組んでいます。

松下氏:働き方には大きく3つのモデルがあります。1つはリモートファースト。リモートワークが基本で、必要に応じてオフィスへ出社するスタイルです。2つめはオフィスファースト。出社が基本だけど、出産・育児など社員のライフステージによってリモートワークが中心となるスタイル。そして、業務内容やチーム状況から各自でリモートと出社を判断するフレキシブルのスタイルです。どれをとっても、NTT comさんのような三位一体の考えがないと、社員が企業の動きについてこられないということが多々あります。

中山:ワークスタイル変革に三位一体で取り組むことの重要性は、社員の理解にあると認識しています。部署や社員一人ひとりの事情に寄り添い、全社で横断的に進めることで、多くの社員に受け入れられるようなかたちになりました。とはいえ、「制度ができました」だけでは浸透はしません。幹部自らが実践することで、新しい取り組みに対する前向きな風土が醸成されていったと認識しています。

全社としてそうした動きが進むなかで、私たちコミュニケーション&アプリケーションサービス部では、出社する価値があり、働く場所として選ばれるオフィスのコンセプトを再定義し、そのコンセプトにもとづいて2022年2月に本社ビル29階フロアのリニューアルを行いました。

――リニューアルするうえで、こだわった点はどこでしょうか?

中山:固定席をなくしているのですが、それでは誰が出社しているのか、どこにいるのかわからなくなるので、システムで出社状況を一目でわかるように可視化しています。そうすると自宅からでも他の社員の出社や在宅状況が把握できるので、「あの人が出社しているなら、午後から出社して会話しようかな」といった動きも見られるようになりました。

あとはサービスとしてお客さまへご提供もしている、オンラインワークスペース「NeWork」を利用して、オンライン上で同じ空間を共有し、話しかけてもOKなのかを一目でわかるようにしてワンクリックで声をかけられるようにするなど、オンサイトとオンラインを自然と使い分けられるような工夫をしています。

――いまはテレワーク中心のワークスタイルからオフィス回帰の流れが生まれ“出社熱”というのも高まっているので、またこれが落ち着いたときに、オンラインに移行するのか注視していく必要がありそうです。

松下氏:まさに「堂々巡りのジレンマ」という状態ですね。例えば、これまでオンサイトでは会議や商談のあとにラップアップや雑談が行われていましたが、Web会議では対話が分断されてしまいます。そこにオンサイトならではの価値があったわけですが、そうしたオンラインの課題に気づくと、今度は新たなコミュニケーションツールが開発されて、オンライン上で同様のことができるようになります。すると、オンサイトの価値は何なのか、とまた問われるようになってくるのです。

中山:おっしゃるとおりですね。デジタルトランスフォーメーション(DX)が進んだことで業務のほとんどがいまはオンラインで済むようになりました。そのなかで、オンラインでより便利に生産性高く働けるか、オンサイトなら出社してまで働くことの価値をどうつくっていくのか、常に模索が必要だと思います。

松下氏:ふだん大学で学生と接していますが、学生たちはそうした企業の姿勢というのはとても重要視しています。単純に出社比率が低ければよいとか、便利なツールを用意しています、ということではなく、社員の働き方について前向きに取り組んでいる企業であるか、という点を大切にしています。

学生もそうですが社員の方々も決してオンライン至上主義の人ばかり、というわけではありません。例えば、音楽はストリーミングサービスが主流になりましたが、音楽ライブやフェスには積極的に訪れ、リアルな場やライブ感のある場に熱狂するのです。オフィスについても同様に、仲間との一体感が生まれるワークスペースとはどういったものなのかなど、時代の流れにアジャストしていく姿勢が必要ですね。

よくある議論として、「オンサイトとオンラインのどちらがよいのか」といった、両者が背反するイメージですが、ここで大事なのはどちらが優位であるかを決めるのではなく、どちらの状態でも、同じ体験価値や環境構築を目指すことです。つまり、社員がそれぞれの環境や状況に応じて自由に選択できる状態をつくり上げていくことが、社員の満足度に大きく影響してくるのです。

松下氏:こうした意識をもたないまま制度設計を進めていくと、例えば「週に2、3回は出社せよ」ということになるわけです。すべてテレワークにすると生産性が落ちるし、すべて出社にすると社員とのエンゲージメントが落ちるから、それぞれ半分程度にしておこう、という考え方ですね。そこに論理的な説明がないので、結果として社員のモチベーションの低下につながってしまうのです。表面上はハイブリッドワークを導入していると言えるかもしれませんが、本質的にはハイブリッドワークとは言えない状態ですよね。

中山:たしかにうまく言語化できている企業は多くないかもしれません。私たちの取り組みも一定の成果はでていますが、いま正解であっても今後も続くとは考えていません。常に試行錯誤しながら、アップデートを検討しています。

松下氏:いま考えている、ということがとても大切です。制度やツールを導入して終わりではなく、常に働き方や社会は変化しているので、正解を追い求めることが成功へとつながる道筋ですね。さらにいま企業に求められているのが「社員コスト」への意識です。

これまで長い間にわたって、「週5回フルタイム出社」を前提とした企業経営が行われてきました。社員はそれに合わせるかたちで、毎日通勤できる距離に自宅を構えたり、子育てといったさまざまなライフイベントに向き合ってきました。社員もそれを当然のことだと受け入れてきましたし、企業側も経営していくうえで、社員のライフスタイルの多少の犠牲や負担は仕方がないこと、という意識でした。それが皮肉なことにハイブリッドワークになったことで初めて「コスト」だと認識されるようになったのです。

現在の価値観では通勤はコストであり、出社によって思うように育児の時間が取れないこともコストであるわけです。企業はこれまで当たり前に社員に押し付けていたことをコストだと認識し、それをいかに軽減し、社員をサポートできるかが今後求められていくでしょう。

中山:たしかにそうですね。私たちもコストという認識を明確にもっていたわけではないですが、ウェルビーイングやワークライフバランスといった、社員の「生活」に寄り添うかたちでアップデートを行ってきました。結果的に、社員が潜在的に感じていたコストの軽減につながり、より仕事へのモチベーションが高まることにつながっているのかもしれません。

松下氏:そうした体制や制度が整った先に生まれるのが社員の「クリエイティブ・コンフィデンス」です。つまり、自分の創造力に自信がもてる状態になるということです。「世界競争力ランキング」(IMC:国際経営開発研究所)によると、日本の国際競争力は下がり続け、1990年代は1位だったのが2023年は35位まで低下しています。効率化による生産性の高まりは大切ですが、国際社会と戦うためにはイノベーションの創出は欠かせません。天才的な発明だとか、独創的な創造ということではなく、社員のライフスタイルまでサポートすることで自律的に考えられたり、創意工夫の余地が生まれ、イノベーションにつながるのです。

中山:働き方が変わることによって社員の自己肯定感が高まり、結果的に高いモチベーションが新たな価値創造につながることが大切だと思います。そうした目標を見据えてDX化の推進やオフィスのリニューアルによってオンサイトとオンラインの垣根をなくして、自律性を高めてきました。そうした取り組みがさらに進むと、新たなイノベーションのきっかけが生まれると考えています。

松下氏:気をつけなければいけないのが、自律的でなければ幸せではない、と決めてしまうことです。「明日から皆さん自律的に仕事をしてください」となると、それはそれで何をしていいかわからない人もいるので、誰にでも寄り添える考え方が必要です。料理に例えると、議論しながらおいしいカレーのレシピを開発したい人もいれば、一人で黙々と与えられたカレーのレシピを再現したい人もいます。そうした人たちがオンサイトとオンラインで同居しながら働ける環境をつくることが理想ですね。

中山:そうですね。自律的に働くということに対してプレッシャーを感じる人がいるとうまくクリエイティブを発揮できないので、一人ひとりの思考に合わせた仕組みづくりを追い求めてアップデートしていくことが、どの企業にも共通する考え方かもしれませんね。

OPEN HUB

THEME

New Technologies

#最新技術