01

2025.07.18(Fri)

目次

気候変動、資源枯渇、海洋汚染――。地球環境を取り巻く課題が深刻さを増しています。ビジネスシーンでも国連が定めた持続可能な開発目標「SDGs」や、環境や社会を重視した「ESG投資」への目配せも欠かせない常識になりました。すべての企業がサステナブル(持続可能)な企業活動に取り組まざるを得なくなっているのです。

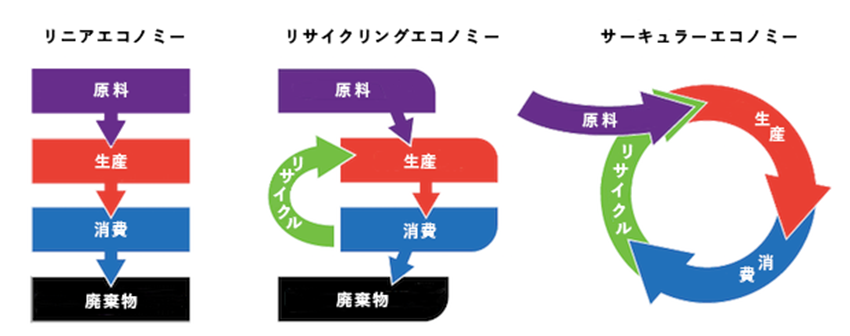

こうした背景から、とくに欧米を中心とした世界中の有力企業において、急速に注目を集めているのが「サーキュラーエコノミー」です。従来型の経済システムは、リニア(直線型)エコノミーと呼ばれ、資源やエネルギーを地球から搾取し、製品を作り、売って、使い終わったら捨てさせる、一方通行。しかし、サーキュラーエコノミーは違います。資源やエネルギーを地球から採り、製品を作り、使った後も資源や製品を捨てず、次の生産へ循環させて使い続けます。サーキュラー(円)の言葉どおり、一度投入した資源を経済活動の中で循環させるのです。

日本では、2001年に施行された循環型社会形成推進基本法において象徴的に取り組まれてきた「3R(リユース・リデュース・リサイクル)と同じだという理解で、『我が社はすでに導入している』と胸を張られる企業も少なくありません。しかし「似て非なるもの」だとサーキュラーエコノミー・ジャパン代表理事・中石和良氏は言います。

3Rエコノミーはリニアエコノミーのシステムはそのままで、排出された廃棄や汚染をできるだけ少なくするというものです。言わば、大量生産・大量リサイクルです。

「一方、サーキュラーエコノミーは『廃棄物と汚染を生み出さないデザイン』を最初から行います。一度採った資源をできる限り経済活動の中で使い続け、自然界に排出しないという経済システムです。ただ、ここで注意が必要なのは、化石燃料・金属・鉱物のような枯渇性資源と再生可能な生物資源では循環のさせ方が異なる点。生物資源はできる限り使い続けた後、最終的には自然界に環し、自然を再生する栄養素とするのです」(中石氏)

サーキュラーエコノミーの国際的な推進機関であるエレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則として「①廃棄物と汚染を生み出さないデザイン(設計)を行う」「②製品と原料を使い続ける」「③自然システムを再生する」を挙げています。リニアエコノミーを前提として成長を続けてきた企業にとっては、この3つを実現するには、大きな変革が不可欠です。ハードルが高く、高い利益を上げている余裕のある企業にしかできないようにも見えます。

「サーキュラーエコノミーへの移行が求められるということは、それほどまでに地球環境の課題への危機感が高まったともいえるでしょう。サーキュラーエコノミーのようなサステナブルな経済システムに舵を切ったうえで、しっかりと質の高い製品やサービスを提供する。そのうえで売上・利益を出し続けなければ、投資家や消費者からそっぽを向かれますから」(中石氏)

「サーキュラーエコノミ―の領域は極めて広範囲。生産段階ではリサイクルしやすい原材料を選び、製品を回収するための流通システム(リバースロジスティック)にも手を入れる必要があります。サーキュラーを描くには、製造・使用・回収再生それぞれのフェーズを変革する必要がありますよね」(伊藤)

「そこでデジタルテクノロジーの出番です。サーキュラーエコノミーを実現するためには、イネーブラー(実現手段)としてDXが不可欠なのです」(中石氏)

サーキュラーエコノミーのコンセプトにより環境負荷とCO2排出を激減させながらも、着実に売上・利益を向上させる、いわゆる「デカップリング」を実現させるために不可欠なのがDX。そしてその第一歩は「製品のサービス化」といわれるPaaS(Product as a Service)モデルだと中石氏はいいます。

「原材料や製品をできる限り使い続けるサーキュラーエコノミーは、売り切りのビジネスモデルでは実現できません。ユーザーが買った後にどう使われるか、どう捨てられるかがわからないからです。しかしPaaSモデルでは、製品はメーカーやサプライヤーが所有し、ユーザーはリースやレンタル、従量課金、シェアリングのような形で製品ではなくサービスを購入します。メーカーやサプライヤーが製品を所有するため、提供や運用、回収などをすべてコントロールでき、サプライチェーン全体をサーキュラーエコノミーに最適化できるのです」(中石氏)

「世界では、どのようなビジネスが展開されているのでしょうか?」(稲垣)

「わかりやすい例が、フランスのタイヤメーカー、ミシュランです。同社はタイヤを販売するビジネスモデルではなくタイヤを貸し出し、ユーザーの走行距離に対してタイヤの使用料をもらうビジネスモデルを展開しています」(中石氏)

ミシュランはタイヤインテリジェントセンサーを内蔵してユーザーの走行距離データや燃料消費量、タイヤの空気圧、気温や路面状況といった情報を収集。そのデータを元に従量制で課金したり製品開発に活用する仕組みを導入しています。ユーザーは使った分だけ支払うため低コストでタイヤの維持ができ、ミシュランはデータを元に低燃費走行のアドバイスを行ってデータによる新たな収益も獲得できます。また、タイヤを最適なタイミングで回収して、それを原料にした再生タイヤも提供できるのです。

「PaaSモデルは、こうした合理性とUXのすばらしさがクローズアップされる機会が多いのですが、サーキュラーエコノミーの文脈で捉えると、別の大きなポイントがあります。できるだけ長く使え、分解・修理しやすい長寿命なプロダクトをつくるインセンティブが生まれることです」(中石氏)

従来型のリニアエコノミーは売って終わり。そのため買い替え需要を減少させるような長寿命なプロダクトの設計思想が生まれにくい面がありました。しかしPaaSモデルでは、プロダクトの耐久性を高め、寿命が長くなるよう設計することがメーカーのメリットになります。材料の消費量を減らし、製造時に発生するCO2の排出量も減らすインセンティブが自然と生まれる。サーキュラーエコノミーに舵を切ることが、売上・利益につながるのです。

またサーキュラーエコノミーを後押しするDXといえば、デジタルツインが最も重要です。工場などのフィジカルデータをセンシングでデジタル化。AIやVR、ARなどを活用し、地球規模の課題解決を目的にバリューチェーン全体の最適化を行うことができます。

「さらにプロダクト単体をPaaS化するのではなく、課題解決のためにモノ、サービス、人、インフラすべてをデータでつなげてデジタルツインを構築し、1つの大きなプラットフォームとして暮らしや都市空間、産業を最適化するPlatform as a Service化が重要になっています。ドイツのシーメンス、ボッシュやフランスのシュナイダーエレクトリックは、その代表。サーキュラーエコノミーの文脈でいえば、さらに大きなインパクトで地球規模の課題を解決しながら、収益を上げる新しいモデルが生まれています。いずれにしても、欧米や中国のグローバル企業はサーキュラーエコノミーに大きなビジネスチャンスを見出し、迷いなく突き進んでいる凄みを感じます」(中石氏)

「サーキュラーエコノミーは欧米がリードしている印象ですよね。我々、NTT comも双日や日商エレクトロニクスなどとの共創による再生資源環境プラットフォームの実証実験をはじめていますが、日本の状況はどうなのでしょうか?」(伊藤)

「そうした動きはすばらしいですね。ほかにも、日本ではコマツが現場の建設機械を介して収集するデータを活用した『LANDLOG』というプラットフォームが有名で、まさに土木・建築産業のPlatform as a Serviceのような展開をしています。また、日立は『Lumada』の名で各社のプロダクトをつなげたIoTプラットフォームを進めています。ただ、日本で取り組みがみられるのは一部の企業だけで、欧米、そして中国に比べて推進力が弱い面は否めません」(中石氏)

「日本が遅れをとっている理由はどこにあるのでしょうか? SDGsもDXも、そして最近はサーキュラーエコノミーも、言葉そのものにはトラディショナルな日本企業の経営陣も注視し、口にされているとは思うのですが」(稲垣)

「トップが明確にビジョンを示せているか。それに尽きます」(中石氏)

トップがビジョナリーに方針を示せるか否か、がサーキュラーエコノミーへの転換を成功に導く大きな分岐点だと中石氏は指摘します。

「SDGsやサステナビリティ、サーキュラーエコノミー。地球環境や社会課題に関わるワードが出てきたとき、興味を持つのはすばらしいですが、それが目的なのか手段なのか曖昧なまま言葉だけ掲げたり、表面的な取り組みだけ行ったりする企業は少なくないと感じます。このままではサーキュラーエコノミーを実現するPlatform as a Serviceのような大きな絵は描けないですし、共創したいと思う他社も巻き込めません」(中石氏)

そのためには「サーキュラーエコノミーは目的ではない」と自覚することだと言います。

「サーキュラーエコノミーもカーボンニュートラルもDXも、目的ではありません。『WHY』は何かといえば『人類のウェルビーイング』なんです。現役世代はもちろん、未来を生きる人たちのために幸せを提供できるのか。そんなビジョンを本気で考え、愚直に示せてはじめて、会社や業界を超えたプラットフォームでサービス化を進めようと思えるのではないでしょうか」(中石氏)

「共創を行ううえでも、その『WHY』を明確にする必要がありますよね。向かう先が示せて初めて共感する人々が集います。中石さんがおっしゃるように、人類のウェルビーイングを叶えるため、環境も経済も両立するためのビジネスを、NTT Comでもつくっていきたいですね」(稲垣)

サーキュラーエコノミーに舵を切るには、羅針盤をまずウェルビーイングに向ける――。波は高く、航海はそう簡単ではないでしょうが、パラダイム・シフトはそこからはじまるのです。

OPEN HUB

THEME

Carbon Neutrality

#脱炭素