01

2025.07.18(Fri)

目次

簡単な命令文を入力するだけで、文章や画像などを出力する「生成AI」について、便利そうと思いながらも、ビジネスの現場でまだ活用しきれていない人は多いかもしれません。

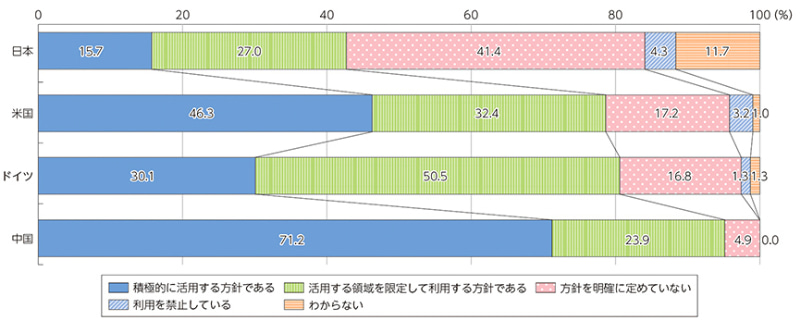

総務省が2024年に発表した「令和6年版 情報通信白書」によると、生成AIの活用について「方針を定めている」「積極的に活用する方針である」と回答した企業の割合は42.7%で、過半数を割る結果となりました。活用シーンとしても、メールや議事録、資料作成等の補助と、社内向け業務が多い結果となりました。

この数値は、海外の企業と比べると低い傾向にあります。アメリカ・ドイツ・中国の各国の企業では、活用方針を定めている企業の割合は8割を超えており、活用の場面も顧客対応を含む多くの領域まで広がっているといいます。

日本で生成AIの活用が伸び悩む背景には、リスクに対する懸念があるようです。同白書によれば、日本企業の7割が「業務効率化や人員不足の解消につながると思う」と、生成AIの効果を認めている一方で、「社内情報の漏洩などのセキュリティリスクが拡大すると思う」「著作権等の権利を侵害する可能性があると思う」など、生成AIのマイナス面を懸念しているといいます。

別の調査では、生成AIの利用率はさらに低いという数値も出ています。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)が2025年5月に発表した「AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査」という調査によると、調査対象となった22,000人のうち、「企業でAIが使用されている」と回答したのは2,833人、「生成AIが使用されている」と回答したのは2,323人で、いずれも全体の1割程度しか利用されていないという結果となりました。

このように日本ではAIの利用があまり進んでいないというデータがある一方、AIを使用している企業の中には、多くのメリットがもたらされているというデータも存在します。

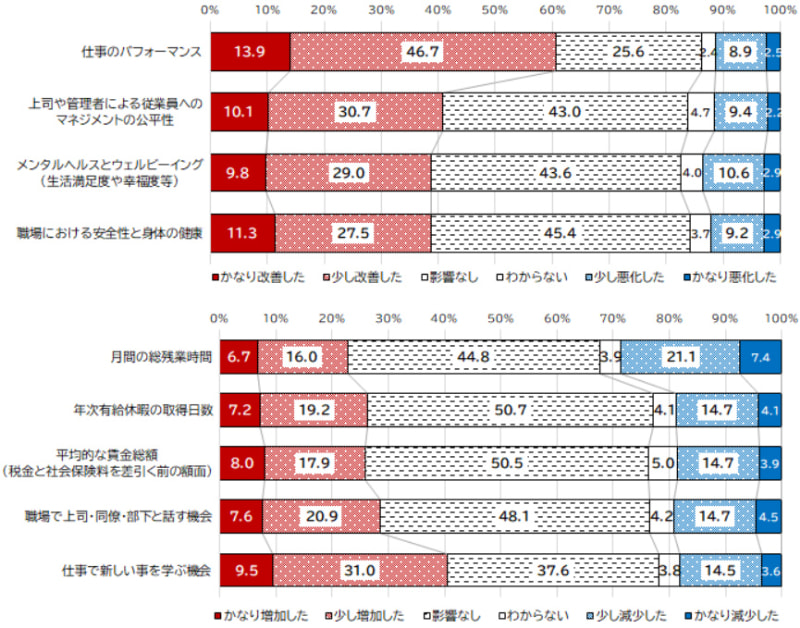

先に挙げた労働政策研究・研修機構の調査では、AI利用者に対し、導入前後で変わった点を尋ねたところ、「仕事のパフォーマンス」だけでなく、「上司や管理者による従業員へのマネジメントの公平性」「メンタルヘルスとウェルビーイング」「職場における安全性と身体の健康」など、仕事の質に関する複数の項目において「改善した」という回答が、「悪化した」を上回ったといいます。

加えて、「年次有給休暇の取得日数」「平均的な賃金総額」「職場で上司・同僚・部下と話す機会」「仕事で新しい事を学ぶ機会」についても「増加した」という回答が多数派でした。このほかにも「月間の残業時間」についても、「減少した」という声が「増加した」よりも多かったといいます。

この結果を受け同調査では、AIを導入することは、さまざまな面から仕事の質を改善する可能性がうかがえるとしています。

同調査ではさらに、AIによる仕事の質の改善効果は、【1】新しい技術の職場導入に関する企業と労働者とのコミュニケーション、【2】労働者がAIを利用しながら働くための学び・学び直し、【3】企業の訓練提供や資金援助などが実施された場合に、その効果は一層高まる可能性があるとしており、労使双方が協働して取り組みを推進していくことが肝要であると述べています。

しかしながら、従業員に対する訓練提供や資金援助を行っている企業は少ないようです。AI使用企業の従業員2,833人に対する「勤め先企業はAIを利用しながら働くことができるように、訓練提供や資金援助を行ってきたか」という問いでは、「行ってきた」割合と答えた割合は25.3%でした。全有効回答者(22,000人)で換算した場合、その割合は3.3%とさらに少なくなります。

一方で、従業員側はAIに対し高い学習意欲を持っています。AI利用者1,854人に対する「AIについてもっと学びたいと思っているか」という設問では、「同意する」と答えた割合は60.6%と過半数以上が学習意欲を示しており、AIに対する学び・学び直しのニーズがあることがうかがえます。

調査では、AIを利用しながら働くための学び・学び直しや、企業における人的資本投資を推進していく余地は大きく、AIの導入によって仕事の質の改善効果を最大化していくことが重要であると結論づけています。言い換えれば、企業がただ単にAIを導入するだけでなく、企業が従業員に対し、その使い方や活用法をサポートする取り組みが求められていると考えられます。

AIの導入に二の足を踏んでいる企業も多いかもしれませんが、本調査の結果でも示されたように、AIは仕事のパフォーマンスの向上やメンタルヘルス、残業時間の改善といった効果が期待できます。まずは企業側から「AIを使って、日々の仕事を改善しよう!」という姿勢を見せ、従業員に使い方の支援や学び直しの機会を与えることで、業務は徐々に改善していくことでしょう。

OPEN HUB

THEME

Generative AI: The Game-Changer in Society

#生成AI