01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

社会の様々なシーンで取り入れられることが増えてきたブロックチェーン。電力供給という社会課題においても、ブロックチェーン技術を活用した電力の地産地消の実現を目指す実証実験が始まっています。ブロックチェーンで実現するこうした仕組みによって、社会にどのような価値がもたらされ、企業はどうそこに事業貢献できるのか、事例を踏まえてご紹介します。

目次

——まずはブロックチェーン技術がどういった技術なのかと、現在どのような分野で活用が広がっているのかを伺えますでしょうか?

田中謙司教授(以下、田中氏):ブロックチェーンは、ネットワーク上で行われる取引履歴などを「ブロック」と呼ばれる単位で記録しながら、時系列に沿ったデータ構造で管理する技術です。各ブロックには、1つ前のブロックの内容を示す情報(ハッシュ値)が格納されています。もし情報を改ざんしようとするならば、一連の取引のすべてのブロックの情報を書き換える必要があるため、事実上、書き換えは困難です。そのため、ブロックチェーンの情報は改ざんされにくいとされています。

ブロックチェーンの公共活用の一例を挙げると、地域通貨との連携です。2010年代後半からブロックチェーン技術を使ったデジタル地域通貨が登場しており、地域経済の活性化や、社会インフラの維持に活用する取り組みが広がっています。なかでも、2017年から岐阜県高山市、飛騨市、白川村の2市1村でスタートした「さるぼぼコイン」は、興味深い事例です。地元商店での買い物はもちろんのこと、利用者間での送金や、納税、社会保険料、公共料金などの支払いにも使える上、チャージは地元の信用組合の窓口や専用チャージ機、全国のセブン銀行ATMでも可能なため、地域に浸透しています。

また、過疎化が進む地域では、電柱の倒壊や道路陥没のパトロールに協力してくれた住民にデジタル地域通貨のポイントを付与する取り組みも進んでいます。こうした市民参加型の社会インフラを構築していくことは、持続可能性の高い社会の構築につながっていきます。

——ブロックチェーン技術の活用が広がった先には、どういう未来が期待されるのでしょうか?

田中氏:インターネットであらゆるものがつながるようになったことで、社会の仕組みが中央集権型から分散型へと変わっていくことが期待されています。その際に、ネットワーク上のコンピューター同士が対等な関係でデータの送受信を行うP2P(ピア・ツー・ピア)の概念は非常に重要であり、それを支えるブロックチェーン技術も社会に不可欠なものになっていくでしょう。

——田中先生は、電力、物流、小売、金融分野における社会課題に対するデジタル技術の活用研究を手がけられていますが、その中で「電力の地産地消」に着目された背景をお聞かせいただけますか?

田中氏:これまでの電力供給システムは、火力などの大規模発電所で化石燃料を焚いて発電し、送電網を通じて消費者に届ける、中央集権型の仕組みで成り立ってきました。電力需要の変動に合わせて発電側が需給バランスをコントロールすることで、安定的に電力を供給してきたわけです。一方、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、天気や時間帯によって発電量が変わるため、中央集権型の仕組みでは需給バランスを取ることが難しくなります。そこで重要になるのが、分散型の電力ネットワークを構築すること。

その際のキーワードの1つが電力の地産地消です。電力の地産地消には、発電した電力をその地域で無駄なく使っていく仕組みが必要です。それを実現するのが、電力が余っている人と足りない人をマッチングして融通し合う“P2P電力取引”です。太陽光発電などは家庭レベルでも導入でき、消費地に近いところで発電ができるため送電ロスも少なく済みます。また、電力の地産地消が進めば、発電を大型発電所に依存するリスクが軽減されるため、災害などでの局所的な停電が地域全体に波及しにくくなるというメリットも生まれます。

——P2P電力取引ではブロックチェーン技術をどのように活用しているのでしょうか?

田中氏:2017年に埼玉県の浦和美園地区で実施したプロジェクトを例に、具体的な仕組みを説明しましょう。このプロジェクトでは、株式会社イオン、株式会社NTTデータなどの協力の下、分譲地の家庭5軒とイオンモール浦和美園の間を一般の送電網や専用線で結び、P2Pの電力融通実験を行いました。

まず、参加者の家や施設に電力コントローラーとAIエージェントプログラムを実装し、向こう24時間の電力需要を予測。電力がどれだけ余るか、どれだけ足りないかを算出します。例えば、A家では家族が職場と学校にいる日中に発電した電力が余り、夫婦ともリモートワークで働くB家では日中に電力需要が増す。そういった電力予測データと参加者の融通ニーズを基に、AIエージェントが自動で電力に入札し、入札価格が不調の場合は価格を上げて交渉を継続します。

約定が成立すると、売り入札と買い入札の情報がそれぞれブロックチェーンに書き込まれ、サーバー上に展開されるわけです。

——オンライン株式取引のようなイメージですね。

田中氏:まさにそうです。そして、各家庭の電気コントローラーが近くのサーバーにあるブロックチェーンを確認し、関係する約定があると、その時間帯に電気を融通する予約が入り、実際に送電網を通じて電力がやりとりされます。同時に、AIエージェントが予約した時間に電力がやりとりされたかを計測し、取引完了の指示をブロックチェーンに書き込むと決済が行われます。

市場メカニズムに基づいて電力の売り手と買い手を1対1でマッチングさせるため、株式市場と同様に売る量と買う量が相対で決まり、需給バランスも自然とコントロールされます。

——利用者は、どの時間帯に誰からどのくらいの量の電気を買うか、あるいは、どのくらいの量の電気を誰に売るかといったことを、細かく指定して売買を行う必要があるのでしょうか?

田中氏:いいえ、利用者は取引方針を示すだけでよいのです。「とにかく安く電気を買いたい」「同じ値段だったら再エネで発電された電気を買いたい」「何時から何時の間に発電した電気を売りたい」といった購入方針、売却方針をAIエージェントに伝えると、あとはAIエージェントがその家庭の電力使用量のパターンを分析して、最も方針に近い形で電力を取引してくれます。

なぜこうしたことができるかというと、ブロックチェーンには「改ざんができない台帳」のようなトレーサビリティ機能があるからです。AIエージェントは、電気がいつどこでどのように発電されたものか、利用者の電力使用量の何パーセントが再生可能エネルギーかなどを分析して、利用者の希望に沿った取引を行うのです。

——それは、ユーザビリティが高いですね。P2P取引にブロックチェーン技術を活用する利点は、他にどのようなものがありますか?

田中氏:セキュリティ対策、決済機能、取引の透明性などもあります。浦和美園プロジェクトでは、独自開発のセキュリティ対策を導入するのは、コストの面で難しい状況でした。その点、ブロックチェーンはオープンソースで高いセキュリティ対策を組むことができます。暗号資産取引に活用されている技術のため、P2P取引を決済する上でのライブラリ(プログラム開発において、よく使われる機能や処理をまとめた部品のようなもの)が揃っているという利点もありました。

——浦和美園プロジェクトでは、電力の自給自足、地産地消は実現できたのでしょうか?

田中氏:通常、太陽光発電による1日の電力供給のうち、リアルタイムで消費できるのは3分の1程度です。しかし、P2P取引で余っている電力を融通し合うことによって、追加で3分の1が地域で消費できることが分かりました。

浦和美園プロジェクトでは導入していませんでしたが、蓄電池を各家庭、各施設に配置すれば、残り3分の1を蓄電し、都合の良い時間に利用することができます。つまり、十分な発電装置、電力のP2P取引とブロックチェーンの活用、蓄電池の利用という条件が整えば、再生可能エネルギー比率の非常に高い電力の地産地消が可能になります。

——田中先生の研究室では、浦和美園プロジェクトの後も、トヨタ自動車株式会社未来創生センターとの「P2P電力取引システムの共同実証実験」において、住宅や事業所、電動車(PHV)間で電力取引を自律的に行うなど技術検証をされてきました。今度はその仕組みを発展させ、東京都世田谷区で社会実装の実証事業に協力されるそうですね。

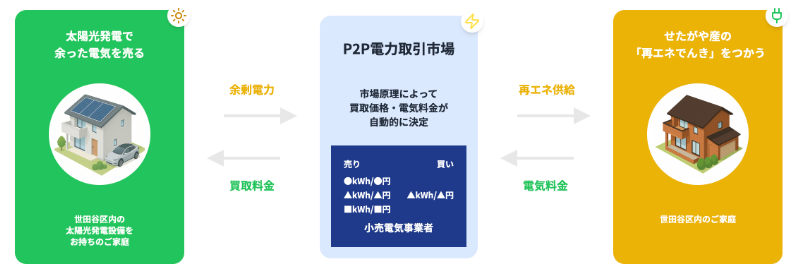

大杉慎平研究員(以下、大杉氏):都市部では大規模な発電設備の設置が難しいため、太陽光発電などの活用を促進し発電量を高めていくことが求められます。そこで、世田谷区は電力会社や東京大学と連携し、区内の家庭に設置された太陽光発電の余剰電力を地域内で効率的に利用し、「環境性」と「経済性」を両立するサービスの実証事業を2025年7月にスタートさせました。

これまでの研究は“技術の実証”でしたが、今度は、実際に区民の皆さんに参加してもらい、P2P電力取引によって地域や区民が電力の地産地消のメリットを享受できるかという“事業性の実証”に取り組んでいきます。

——なぜ世田谷区がこうした先進的な取り組みを進めているのでしょうか?

大杉氏:背景には、強い環境意識があると伺っております。世田谷区は2020年10月に「世田谷区気候非常事態宣言」を発表し、2050年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロをめざすことを表明されています。新たな地球温暖化対策地域推進計画も策定し、取り組みを強化されています。

再生可能エネルギーの地産地消の推進は、住宅都市である世田谷区でも自然環境を大切にしながら暮らすことができるというブランディングにつながっていきますし、P2P電力取引を通じて、区民同士のつながりを深めていく仕掛けにもなると期待されています。

——P2P電力取引が区内で暮らす人と人のつながりを深めるというのは、具体的にはどういったことなのでしょうか?

大杉氏:世田谷区の取り組みは「電力の民主化」とも言えるもので、2つの技術的試みを検討しています。1つ目は「顔が見えるP2P取引」です。ブロックチェーンのトレーサビリティ機能を生かし、地域内で電力を”ギフト”のようにシェアし合うことをめざしています。

例えば、太陽光発電をしているAさんがいて、Aさんのおばあちゃんも同じ世田谷区に住んでいる場合、Aさんは市場原理に基づいた取引をしつつも、おばあちゃんには優先して電力を融通するようAIエージェントに指示を出す。または、区内に工場や大型施設を持つ地元企業が、自社の設備で発電した余剰電力を地域の公共施設に安価に提供する。技術的・制度的なチャレンジはありますが、そんなふうに、人と人、企業と地域のつながりを深めるような電力取引を実現させたい・実証したいと議論を進めています。

2つ目は「P2P電力取引によるデマンドレスポンスの実現」です。デマンドレスポンスとは、電力需要に応じて電力使用量を調整し需給バランスを最適化する仕組みのこと。電力がひっ迫した時に、節電に協力してくれた人に対して世田谷区のデジタル地域通貨「せたがやPay」のポイントを付与して節電行動を促していくことができないかと検討しています。

——読者である企業人のみなさまが、ブロックチェーンを事業活用していくとしたら、そのような領域に可能性があると思われますか?

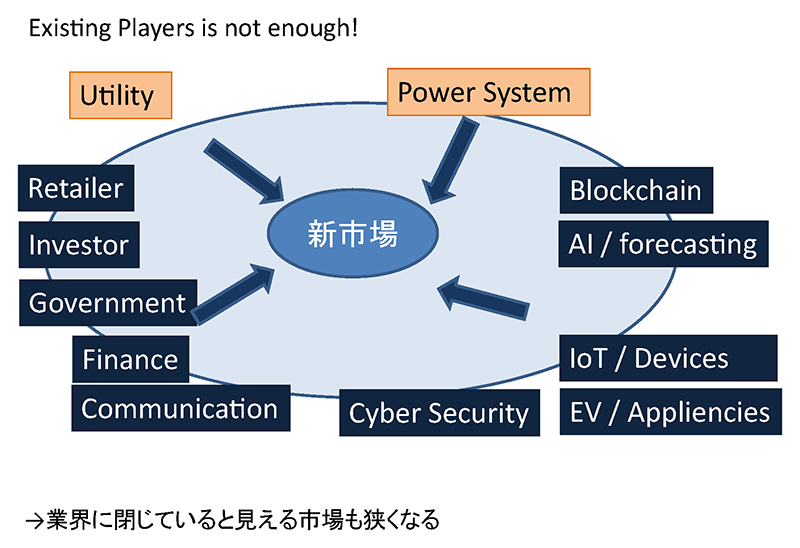

田中氏:今回の電力取引でいえば、技術協力会社、電力運営会社などと連携しています。今後、事業化していく上では、通信、システム、自動車業界などに仕組みづくりの面でご協力いただくことも、必要となってくるでしょう。また、一般家庭間だけでなく、ディベロッパー会社や鉄道会社などにも電力供給先として参画いただけたら、より影響力のある実装が可能となるかもしれません。

ブロックチェーン技術を活用すると、参加者が管理者を介さずに投票によって意思決定を図っていくDAO(分散型自律組織)と呼ばれる分散型組織をつくることも可能です。こうした仕組みを活用することで、ブロックチェーンで実現できることの幅はさらに広がります。より多くの自治体や、民間企業のみなさまと分散型社会のあり方を考えていければと思います。

OPEN HUB

THEME

Future Talk

#専門家インタビュー