01

2025.07.18(Fri)

New Technologies

2025.08.06(Wed)

目次

――まずは今回の実証実験に至った経緯と概要から教えてください。

会田浩介 氏(以降、会田氏):2023年10月頃から月1回くらいの頻度で、IOWNと日立のソリューションを組み合わせた新ビジネスに関するディスカッションをNTT様との間で重ねてきました。そうした中で特にお互い興味を持ったのが、IOWN APNと日立のストレージ仮想化技術であるGAD(Global Active Device)を組み合わせたユースケースです。

具体的には、災害など万一の事態でも事業継続が強く求められるミッションクリティカル領域におけるITシステムの運用を支える基盤構築を目的とするものです。想定されるビジネス規模やビジネスモデルなどについて意見を交わした後、「ぜひ実証してみましょう」という運びとなり、そのパートナーとしてNTTドコモビジネス様を紹介していただいたのが、大まかな経緯です。

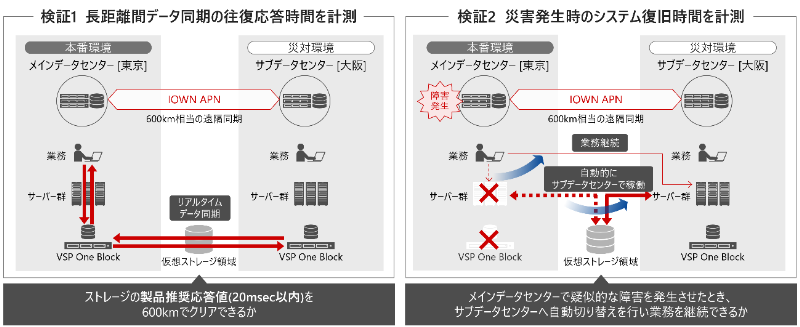

藤本憲司(以降、藤本):今回の実証実験では、東京と大阪間を想定した長距離間におけるリアルタイムのデータ同期の実現をめざした検証を行いました。他社にも類似技術のない世界初の実証事例として、画期的な取り組みとなりました。

会田氏:長距離間でリアルタイムのデータ同期を行うためには、両拠点のストレージへのデータ書き込みまで含めたネットワークの往復応答時間を20ミリ秒以内(※日立による推奨)に収める必要があります。そこでのボトルネックとなっていたのがネットワークの応答遅延で、これまではおよそ100km圏内でしかシステムを構築することができませんでした。今回の実証事例では、この制約をはるかに超える600kmという長距離間で、どれくらいの応答時間でデータ同期が可能なのかを計測するという非常に挑戦的な試みであり、日立としても大きな期待をかけて臨みました。

――この画期的な実証実験に成功できた秘訣は、どんな点にありましたか?

会田氏:成功要因を挙げるならば、タイトなスケジュールと限られたリソースの中で、両社が緊密に連携しながら、検証方法の検討やテストベッド(検証用の環境)の環境設計などにあたったことに尽きます。徹底した準備があったからこそ、2024年10月頭から約3週間にわたる検証を迅速かつ効率的に進めることができました。

今野真希(以降、今野):日立様側で実証実験の全体設計を取りまとめていただき、弊社は詳細設計へ落とし込むという役割分担が明確になっていたおかげで、関連部署やグループ会社との調整も円滑に進めることができました。準備期間も2カ月程度しかありませんでしたが、テストベッドの環境構築に向けた要件をしっかり汲み上げた上で、必要なリソースについて的確な調達を行えたことはとても良かったと思います。

会田氏:要となるIOWN APN回線の借用期間も限られていたことから、私たちは事前に環境構築済みのサーバーをラックに搭載して搬入することにしました。こうした機動的な手を打てたことも両社の連携あってのこと。機器の搬入のわずか2日後には疎通確認(基本的な接続テスト)を完了させることができました。

さらにその前段階で、検証に使用するテストツールの動作確認や同一拠点内でのデータ同期時間の測定などもしっかり完了させており、実証実験の本番作業により多くの時間を割くことで、予定していた検証シナリオを全て消化することができました。

――今回の実証実験の成果は、顧客候補となる企業にどんなインパクトをもたらすのでしょうか?

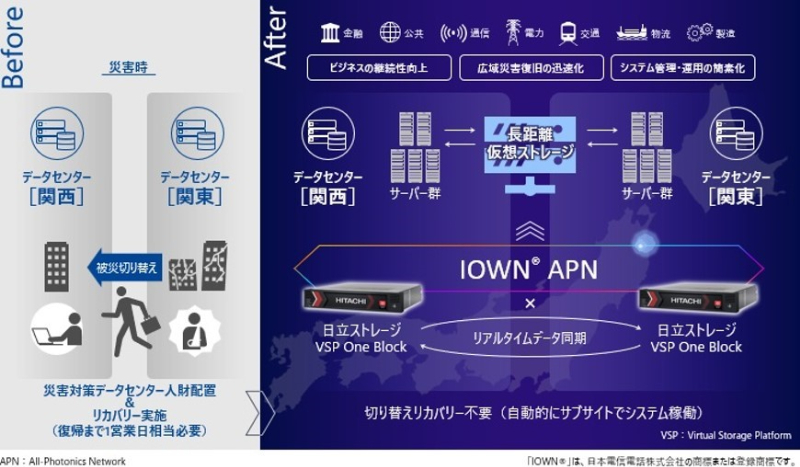

会田氏:大きく3つのメリットを提供できると考えています。まずは「高い可用性」。遠隔地間の仮想ストレージをActive-Active構成(複数の機器が同時に稼働する方式)で同時利用することが可能で、ITリソースの最適配置により投資価値を最大化できます。

次に「データの一貫性」。先ほど述べたとおり、リアルタイムでのデータ同期を低遅延かつ長距離間で実現することが可能です。そして「運用の簡素化」。データ同期や復旧の手順が簡素化されるため、ITインフラ管理者の運用負担を低減できます。

中澤良一(以降、中澤):NTTドコモビジネスとしても今回の取り組みは、止めることが許されないシステムを運用している金融機関や社会インフラ事業者、製造業などにとって、非常に有用なメリットを生み出すと考えています。

「業務の無停止化による信頼性の向上」、「地理的に分散したデータセンターの効率的な運用」、「災害対策(DR)と事業継続性(BCP)の強化」が主たる効果ですが、それだけではありません。都心と地方のデータセンターを適材適所で連携させた環境負荷分散や省電力化を図ることで、今後さらなる需要拡大が予想されるAI活用基盤の構築など、DX推進に寄与していくことになります。

――今回の実証実験について、あらためて深掘りします。ご説明をいただいた「長距離間のデータ同期における往復応答時間」の検証に加え、その効果を生かしたユースケースとして、「災害発生時のシステム復旧時間」についても検証を行ったと伺いました。こちらの具体的な内容についても教えてください。

会田氏:同一データセンター内で利用されるクラスタ技術を用いて、遠隔地間をまたいだ仮想ストレージの冗長構成を組みました。この環境下においてメインサイトで疑似障害を発生させ、サブサイトにおける業務継続が可能かどうかを検証しました。

中澤:検証結果として、RTO(目標復旧時間)ならびにRPO(目標復旧時点)を、共にほぼゼロに抑えられることを確認しました。従来はメインサイトからサブサイトへの運用切り替え作業のほか、損失したデータのリカバリー作業などがありました。今回の検証により、それらの作業に費やしていた工数が不要となり、運用管理者の負担を最小限に軽減できる効果を実証、確認しています。

――実証実験にあたり、特に苦労したことや、実現に向けて工夫した点などもあれば、お聞かせください。

会田氏:元々は実際に東京と大阪間をIOWN APN回線で接続して実証実験を行う計画でしたが、機器の配置や準備にも多大な手間と時間がかかってしまいます。

そこでNTTドコモビジネス様から提案されたのが、横須賀と武蔵野の両拠点間を何度も往復させる形で応答時間を計測するという方法です。結果的には1つの拠点に機器を集中して配置することができ、トラブル発生時にもすぐに駆け付けて対処することができました。

また、横須賀と武蔵野の間でIOWN APN回線の往復回数を柔軟に設定・変更できたことは、当初は思ってもいなかったメリットで、テストベッド間の距離を徐々に伸ばしていく形での検証を進めることができました。

――実証実験に入って以降、日立とNTTドコモビジネスの役割分担はどのような形で行われたのですか?

今野:日立様にはIOWN APN検証設備への仮想ストレージ基盤接続および機能評価を行っていただきました。一方、弊社側ではIOWN APN検証設備を用いたAPN単体での機能および性能の評価を担当しました。

――そうした中で、両社それぞれのどのような優位性が発揮されていますか?

藤本:NTTグループとしての観点からIOWN APNの技術的な優位性についてですが、先ほど会田さんからもありました低遅延に加え、低ジッタという特性も持っています。ネットワークや信号におけるタイミングの揺らぎが小さい状態にあることを示すもので、リアルタイム性が求められる通信において特に重要視される指標となります。

この低遅延かつ低ジッタという優位性を生かすことにより、データ書き込み時で7.5ミリ秒、読み込み時で0.1ミリ秒以下という、日立様が推奨する20ミリ秒以内を大きく下回る往復応答時間を確認することができました。

会田氏:今回の実証実験で発揮された日立の強みとしては、長年にわたり培ってきた豊富なプロジェクト管理経験です。これにより当初の予定どおりの検証を完遂することができました。また、途中では、先ほど申し上げた横須賀と武蔵野の間を複数回往復させる検証への方針転換など想定外のこともありましたが、新たな条件を逆にメリットに変えていく柔軟な対応ができたと思います。

加えて強調しておきたいのが、ストレージに関する技術力と設計・運用ノウハウです。今回の実証実験に参加したグループ会社の日立ヴァンタラには、ストレージの仮想化技術の研究開発に携わり、「Hitachi Virtual Storage Platform One Block」(VSP One Block)などの製品化を実現してきた多数の技術者が在籍しており、そうしたスペシャリストを巻き込んだ検証を行えたことは非常に大きかったと考えています。

――今回の実証実験から得られた多くの成果は、今後どのような新サービスやビジネスモデルの創出に寄与していくのでしょうか?

会田氏:日立のストレージ仮想化技術とNTTグループ様のIOWN APNを組み合わせることにより、600kmを超える長距離間でのリアルタイムなデータ同期の実現性を実証できたことは、私自身にとっても画期的な出来事です。

そこで日立では、今回の検証内容をベース技術とした新たなサービスとして「Borderless Data Share(BDS)」を今年度よりリリースするに至りました。このサービスは、「遠隔にあるデータセンター間で通信の影響によるズレがなく、同一データを保持したい」、「データセンターを分散化してもシステム構成を複雑化させず、運用を簡素化したい」といったお客様のお困りごとに応え、エリアを意識しない、分散型のストレージによる強じんなITインフラを実現するものです。

現在は、特に厳重な災害対策を必須とする社会インフラを支えている金融機関様や公共機関様をはじめ、ミッションクリティカルな事業者様に向けた幅広い提案活動を展開しています。BDSによる「データ損失ゼロ」の効果を生かし、投資対効果を最大化させることで、事業継続強化の実現をめざしています。さらにその後は、より広範な用途への拡大ならびに分散型データセンターの実現に向け、エネルギー地産地消への貢献や生成AI環境との連携を進めていきます。

中澤:NTTドコモビジネスとしても今回の実証実験の成果は、製造業におけるスマートファクトリーや、医療・教育分野における遠隔サービス、あるいは交通インフラやエネルギー分野でのリアルタイム監視など、高速・高信頼な通信が求められる領域のソリューションと非常に高い親和性を持っていると感じています。

藤本:今回はスケジュールやリソースの制約もあり、主に災害対策を想定した検証にとどまりましたが、あくまでもこれは“きっかけ”です。システムのレジリエンス強化や拡張性の向上、あるいはレガシーシステムのマイグレーションのための基盤など、他にどんなユースケースへの展開が可能なのか、既成概念にとらわれない柔軟な思考で幅広い検討に臨んでいきます。

今野:その意味でも今後に向けて、日立様と弊社の協創・協業をさらに拡大・強化していくことが不可欠です。両社の新たな関係性の構築をめざし、私自身も引き続き尽力していく所存です。

会田氏:先にご紹介したBDSのような新サービスを幅広い業界業種のお客様に拡販していく上では、NTTドコモビジネス様と日立がそれぞれ強みとしている領域をいかに掛け合わせ、相乗効果を生み出していくかが重要な鍵を握っています。これにより日立単独ではリーチの難しかった領域へのビジネス拡大が可能になると考えています。

もう少し具体的に述べると、日立は主に金融機関や製造業、交通などのお客様の業務を支えるITインフラの構築に強みを発揮してきましたが、一方でデータセンター間の通信インフラについては、これまではお客様にてご準備いただいていており、あまり議論がなかったのが実情です。これに対してNTTドコモビジネス様は、通信インフラやクラウド、データセンターなどのインフラ基盤に日本でもトップクラスの強みを持っています。このようにITインフラ領域はITサービス管理者が、データセンター拠点間のネットワークについてはデータセンター設備管理者が個別に用意することが多かった領域に対し、今回の協創により両社が連携して同時にお客様へのアプローチができるようになったことが大きなポイントだと考えています。

こうした両社の得意領域をうまく融合することでこそ、BDSによる価値提案のポテンシャルを最大限に高めることができると考えています。

OPEN HUB

THEME

New Technologies

#最新技術