01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

ドローン業界では、目視外飛行が可能になるレベル4飛行の解禁や、補助者配置などの制限が緩和されたレベル3.5飛行により、大きな進展がありました。能登半島地震では、これらの規制緩和によりドローンを活用した被災地支援が実現しました。

しかし、多数のドローンが同時に飛行する状況では、安全管理と効率運用のためのシステムが必要です。そこで「UTM(UAS Traffic Management)」と呼ばれるドローンの交通管理システムの整備が進められています。日本は、このUTMの機能構造について国際規格(ISO)の採択に成功しました。

UTMが実装されれば、ドローンの位置情報や飛行計画などがリアルタイムに共有され、安全かつ効率的な運航が可能になります。これにより、物流や災害対応など様々な分野でドローン活用が進み、人手不足や買い物難民などの社会課題解決にも貢献すると期待されています。

※本要約は生成AIにより作成しています。

目次

――まず、ドローンにおける直近の大きな話題として、レベル4飛行が解禁されたことが挙げられます。この解禁が、ドローン業界にどのような動きをもたらしましたか。

高田啓介(以下、高田):レベル4解禁における法整備によってドローンの目視外飛行、つまり「人がいる場所の上空で、人の目で見ることなく飛ばすこと」が可能になりました。それ以前のレベル3では、まだ目視外飛行は無人地帯でのみで可能だったので、大きな進歩です。

しかし、レベル4の規定を満たし、目視外飛行を実行できるドローン機体がまだ市場にほとんど無いというのが現状のため、レベル4飛行は実証実験のフェーズであると言えます。

――翌年に解禁されたレベル3.5飛行についてはいかがでしょうか?

高田:とても大きな前進だと思います。レベル3.5では、レベル3で義務づけられていた補助者の配置や立て看板の設置、道路横断前の一時停止等の立入管理措置が緩和され、一定の条件を満たしたドローンによるカメラで、無人地帯であることを確認できれば目視外飛行できるようになりました。

銭谷彰氏(以下、銭谷氏):レベル3.5の解禁は大きな前進でした。ドローン活用において省人化は大きなメリットのひとつですが、これまでのレベル3ではドローンを飛ばすことで逆に人員を増やす必要があったわけです。

レベル3.5によって、特にドローンで荷物を運ぶ物流領域での実装が現実味を帯びたように思います。実際、ドローンメーカーである我々も、大手物流事業者と共同で、輸送ドローンの社会実装に向けた開発を進めています。

――イームズとNTT Comは、2024年1月1日に発生した能登半島地震において、ドローンでの被災地支援に参画されました。その際も、レベル3.5飛行の解禁があったからこそ実現できた支援だったのでしょうか?

銭谷氏:そうですね。我々は能登半島地震では災害直後から石川県庁のDMAT(災害派遣医療チーム)調整本部に入り、災害支援を開始しました。ドローンを使った港湾地域の被災状況の確認や、学校グラウンドの空撮による仮設住宅設営可否の確認などの支援を行っています。

これらは自衛隊や県のヘリコプターでも可能ですが、スピードとコスト、小回りの良さはドローンが勝ります。特に沿岸部には、被災によって道がふさがって車両が入れない場所などもあり、ドローンの目視外飛行が生きたシーンでした。NTT Comの技術と知見がなければ難しかった面もありましたね。

高田:今振り返ると、震災直後は情報が錯綜しており、現地入りすることでイームズさま含めドローン事業者さまと連携することができましたが、平時から官民含めた関係者との訓練や情報連携の必要性を痛感しました。

特に沿岸部などでは、道路が陥落しており車も人も立ち入れない場所がありました。ドローンにおいては、こういった場所だからこそ被害状況の確認を求められ、目視外飛行に必要となる操縦やリアルタイムの映像を伝送するために、沿岸部を中心とした上空のLTEの電波状況をドローン事業者さまに共有し、飛行可能地域の情報を提供させていただきました。

銭谷氏:一連の支援活動のなかで実感したのが、機体の機動力だけではドローンの活用は成立しないということ。情報連携の基盤があるからこそ、ドローンのポテンシャルが発揮されるということを体感できました。

――NTTデータでは、レベル3.5解禁後の状況をどうお考えですか?

羽鳥友之(以下、羽鳥): 目視外飛行の申請が簡素化されたことによって、点検や物流といったユースケースを中心にさまざまなドローン飛行が増えてきていると聞いています。特に、各地の自治体やドローン事業者が進めているドローン物流の実証がこれまでより頻繁に行われるようになってきていると認識しています。

ドローン関連のビジネスがもっと産業として活性化していくためには、まずは多くのドローンが飛行できる環境を用意し、それによって多くのサービスが生まれ、広くユーザーに利便性や豊かさを実感していただくことが不可欠です。現在はまだ実証の位置づけの取り組みが多いと思いますが、ユーザーのニーズが高まり、フライトの数が増えれば、機体の生産コストや1フライトあたりのランニングコストを下げることが可能となり、事業化につながっていく流れができると期待しています。

羽鳥:規制緩和による発展によって、新たな課題も浮き彫りになっています。先に話題に挙がったような運輸領域などでは、ビジネスとして成り立つように効率性を重視してドローンを飛ばそうとした場合、複数機の同時制御が不可欠になります。

例えば、物流現場を考えたとき、複数の場所に商品を運ぶには、車の場合はドライバーが目的地を順番に回る必要がありますが、ドローンであれば例えば操縦士一人が2、3機のドローンを自動飛行させて同時に配送することができます。一方で複数機の同時制御が当たり前になっていくと、機体同士の衝突などのリスクや安全面で不安が出てきます。

――複数機の操縦が技術的に難しいからですか?

銭谷氏:いえ、技術的な問題ではなく、他のドローンや飛行体がどこをいつ飛んでいるか把握するシステムが存在しないことが最大の問題点です。

羽鳥氏:また、レベル3.5、4の飛行に緩和され立入管理措置や補助者の配置が不要になる一方で、ドローンの操縦者に求められる安全管理やリスク管理に対する責任や負担は、実は増える方向にあるのではないかと考えています。

例えば、飛行にあたってどのようなリスクがあるのかを事前に把握して必要な対策を取ることが一層重要になりますし、飛行中においても機体の周囲や地上の状況を機体カメラ等で確認し、人や物、さらには他のドローンや航空機との接近を感知したときには必要な対策を取る必要があります。安全を担保するためには、運航者が守るべき運航のガイドラインを定めるなどの取組も必要になるのではないかと考えます。運航者が責任を持って運航できる仕組みの構築が必要です。

高田:産業利用の場合も災害時利用の場合も、安全にドローンを活用するには空域情報や電波状況などの連携が不可欠であり、そうした情報をリアルタイムでオープンに共有できるような運航システムが必要です。そこでUTM整備が極めて重要で、飛行機やヘリコプターなどでは航空管制がされていますが、それと同じであると言えます。

――UTMとは何か、あらためて教えていただけますか。

羽鳥:UTMとは「UAS Traffic Management」の略称で、ひらたく言えば「ドローンの交通管理システム」のことです。

航空機には、航空機の交通管理システム「ATM(Air Traffic Management)」があります。これは航空機を安全かつ効率的に運航するために必要な空域管理や航空交通業務などの情報・業務の仕組み全体を指します。そのドローン版が「UTM」です。

――たくさんのドローンが目視外で飛び交う状況で、安全と効率性を担保するためのシステムというわけですね。

羽鳥:はい。すでに国土交通省が運用している「DIPS(ドローン情報基盤システム)」というシステムがあり、ドローンの登録申請、飛行許可、飛行計画の通報・確認などはWebサイトやスマートフォンのアプリを通じてできるようになっています。

しかし、先にお話があったように、目視外での「複数機の同時制御」を皆が実現しようとすると、地図や他の飛行隊、さらに電波などの情報を含めた緻密で広範な情報を集約して管理できるシステムが不可欠になります。もちろん航空機のATM同様に、各国の規格として連携できるようなグローバルな仕組みにする必要もあります。

――欧米では、すでにUTMは整備されているのですか?

羽鳥:はい。日本に先駆けて、アメリカはすでに10年前からFAA(アメリカ連邦航空局)やNASA(アメリカ航空宇宙局)がコンセプトから固め、社会実装されはじめています。ヨーロッパも同様に、日本より先行して安全面を強調したUTMを社会実装しはじめています。

そうした流れもあって、我が国でも2017年から、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクトとして、NEC、日立、そしてNTTデータの3社が参画するかたちで、UTMの機能構造に関する規格化を進めてきたのです。

――UTMの「機能構造の規格化」とは?

羽鳥:UTMをかたちづくるアーキテクチャー、「枠組み」や「型」のようなものを差します。UTMは1つのシステムを指すというより、複数のシステムやサービス群が相互連携して機能するものです。だからこそ、利便性が高く、ドローンの安全で効率的な運航が可能になる。また、グローバルなUTMとの連携も可能になります。

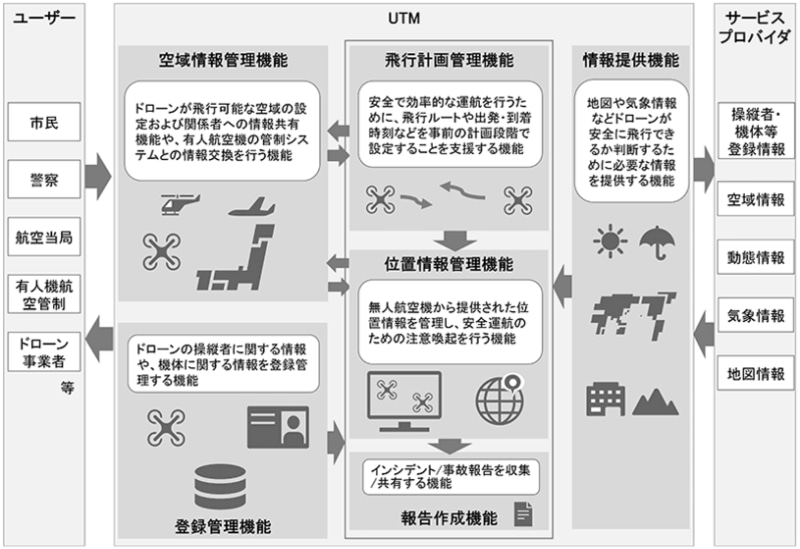

しかし、数多のサービスやシステムがバラバラなルールや構造で情報を整備、提供したら連携がままなりません。そこで、先にUTMが提供すべき情報や機能を整理して、型を用意するのです。具体的には下図のような6つの機能群に整理して、型をつくりました。

機体に関する情報を登録する「登録管理機能」、航空機管理システムとの情報交換を行う「空域情報管理機能」、飛行ルートや時間を設定・支援する「飛行計画管理機能」、リアルタイムな飛行位置を確認して安全運転の注意喚起を行うための「位置情報管理機能」、事故などが発生した場合の「報告作成機能」、天候や風や地形といった安全飛行に関わる「情報提供機能」の6つです。

――こうした機能構造を持った規格が、ISO(国際標準化機構)の国際規格として採択されたわけですね。

羽鳥:はい。2023年4月26日に「ISO 23629-5 UAS traffic management (UTM) — Part 5:UTM Functional Structure」として正式に採択・発行されました。UTMの整備において先行する欧州や米国を中心として、各国のエキスパートと議論を重ね、グローバルスタンダードにするための落とし所を探る議論を経て、取得することができました。

――日本が先導して国際規格の枠組みをつくったのは、稀有なケースなのではないでしょうか。

銭谷氏:快挙だと思います。ドローンの国際規格はアメリカ主導の面が強く、安全面に関してはヨーロッパの声が大きかったですから。

高田:そうですね。国際規格として採択されたことで、日本企業の間でもUTMへの認知が進み、前向きに議論されるようになったと感じています。

羽鳥:UTMは多数の異なるシステムとの連携によって成立するエコシステムですが、機能や機能構造の標準化によって、新規参入企業にとってもシステム間の役割分担や提供すべき機能、遵守すべき基準が明確になります。関連する各組織や事業者が必要な機能を効率的に開発できるようになると考えています。UTMの社会実装を促進することでドローンの運航者が安全かつ効率的に運航できるようになり、業界全体が盛り上がることを期待しています。

――UTMの実装が進んだ先では、日本のドローン業界、産業はどのように変わるのでしょうか。

銭谷氏:安全面と効率性の高い空域利用が実現するはずです。UTMが整備されれば、プラットフォームにアクセスするだけで「どのドローンが、いつどのようなルートで飛行しているか」を把握することができます。それによって、多くのプロバイダーが複数機のドローンを運航させる状況になっても、安全に飛ばすことができるのです。

ドローンメーカーとしても、ドローン自体がUTMの管理下に入った運航を想定して、提供情報にもとづいた自動運航の調整や、万が一、他の機体と衝突しそうになった際の衝突回避システムなどについて研究しはじめています。

――安全面が担保されて、ドローンの運航がしやすくなると、新しいサービス提供も行いやすくなりそうですね。

銭谷氏:そうですね。また、災害対応もずっとスピーディになると思います。能登半島地震のときも、ドローンを飛ばす前に、県の防災ヘリや自衛隊のヘリなどが空域を飛んでいないか、それぞれの管轄に問い合わせて許諾を待つ必要がありました。

しかし、UTMで他のシステムと常時連携するようになれば、この時間と手間を削減できます。情報の秘匿性などは守ったうえで、システムをオープンにつなげていくことにも、大いに期待していますね。

――通信の面から見ると、UTMの実装はどのようなメリットを生むと考えられますか?

高田:ドローンなどを運航する際に欠かせない電波の情報が、UTMを介して有効に活用されるようになるでしょうし、そうした活用を前提にした取り組みを進めていきたいと考えています。

上空電波の特性として、山間部などは圏外であっても上空では圏内になるケースがあったり、一方で都心部では基地局が多いと電波が干渉したり交錯することで電波が届きにくい場所もあります。

そうした電波状況を正確に伝えると同時に、電波の届きにくい場所に関しては衛星やHAPSなどの成層圏プラットフォームを活用することで、山・海・空など、より拡張したエリアでの通信提供が可能となるため、幅広い分野でドローンの活用をサポートできるインフラ体制を整えていきたいと思います。

羽鳥:HAPSが活用できれば、飛行可能な空域が大きく広がりますね。

高田:そうですね。あとは風などの気象情報も、NTT Comが持っているセンサーシステムで緻密に計測することが可能です。こうした目に見えないデータを立体化することでドローン運航をサポートできればと考えております。

また、地上で皆さんがご利用いただいているLTE通信を上空でも利用可能にする技術は、通信会社ならではの強みだと考えています。例えば、飛行可能なルートを検討する際、上空のLTE通信の情報とUTMを融合することで、通信状況が検討材料の1つになると思います。

現在、上空向けのLTE通信サービスとして「LTE上空利用プラン」を提供しておりますが、さまざまなニーズに対応できるよう、今後もさらなる改善に努めます。

――UTMの実装は、ドローン関連のサービスやビジネスが多彩に動きはじめるための、潮目を変える一端になるのですね。

羽鳥:そうですね。そうしてドローンが点検や災害対応などといった多くの場面で活用されれば、さまざまな社会課題の解決に貢献できると信じています。さらに、ドローンが数多く飛ぶようになることで、 ドローンそのものがセンシングして、例えば地形や気象など多彩なデータを集めて活用できるようになるという副次的な効果も期待できるのではないでしょうか。未来の社会を豊かにする先鞭をつけられるのかなと感じています。

銭谷:我々が今もっとも尽力している物流領域においても、UTMが整うことによって社会実装が近づきます。数機を一人で運航できて安全面も高くなれば、加速度的に利用が拡がると踏んでいます。もちろんNTT Com・NTTデータの皆さまとも連携することで、それらを実現させ、社会課題でもある人手不足や省力化などに貢献していければ幸いですね。

高田:そうですね。国主導で進められている官民協議会における「空の産業革命に向けたロードマップ」が実現すれば、人手不足や買い物難民、災害対応などの社会課題を広く解決することにもつながると信じています。そんな未来を実現する一端を、我々で担えたらすばらしいですね。

■「LTE上空利用プラン」docomo sky についてはこちら

https://www.cellular.docomosky.jp/

■ 新料金プランについて(ニュースリリース)

https://www.ntt.com/about-us/information/info_20250327.html

OPEN HUB

THEME

Hyper connected Society

#IoT