01

2025.07.18(Fri)

目次

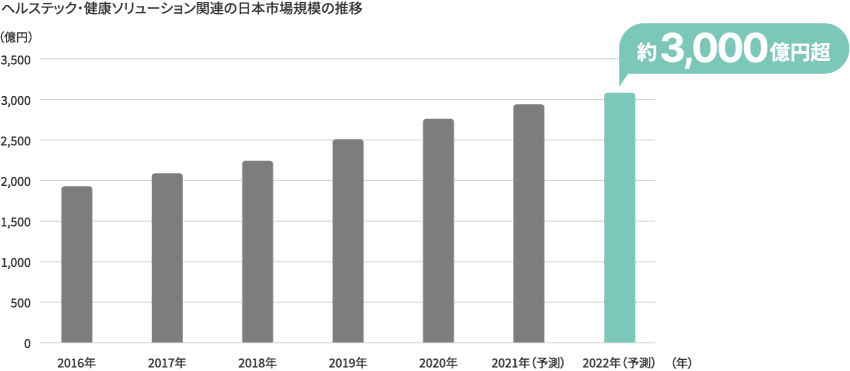

スマートヘルスケアの市場規模は2022年に3,000億円超と予測

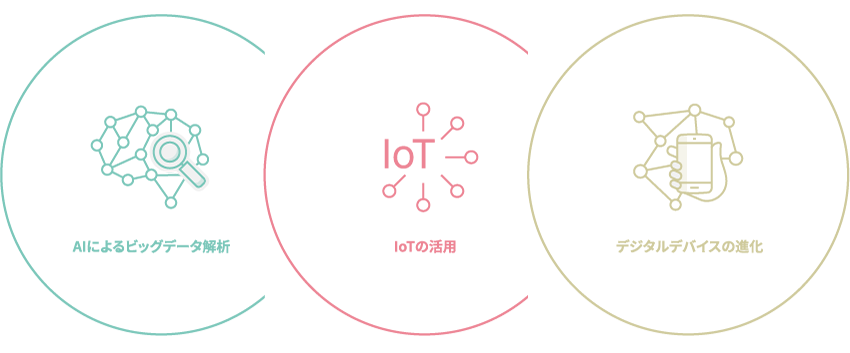

普及の背景にはテクノロジーの進歩がある

しかし、情報が分散し、要配慮個人情報の扱いにくさゆえにデータ利活用はそれほど進まず…、加速する高齢化に向け、国策としてビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革が進められている。

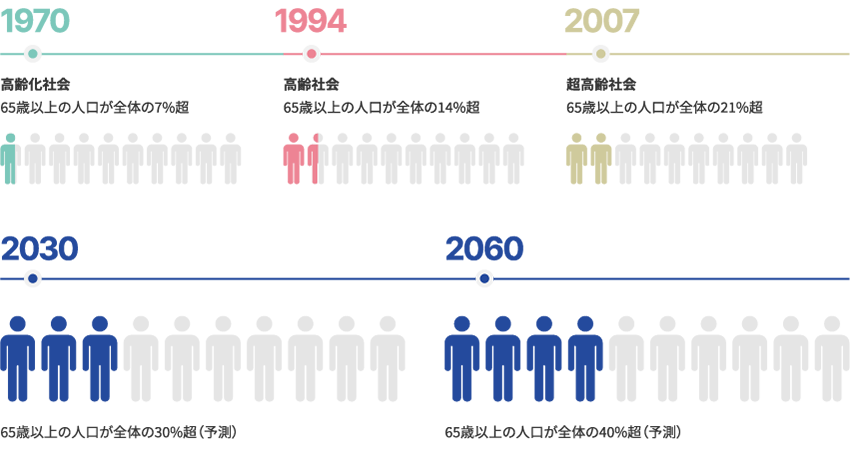

日本は世界に先駆けて超高齢化社会へ突入

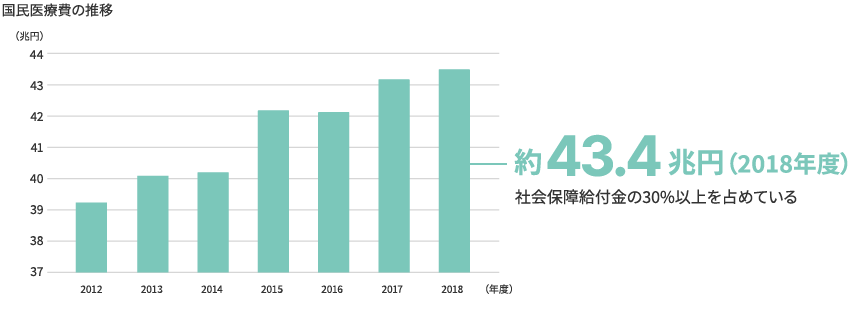

超高齢化に伴い医療費が増加

2018年度の国民医療費は約43.4兆円と、2年連続過去最高を更新(2020年11月30日厚生労働省発表)

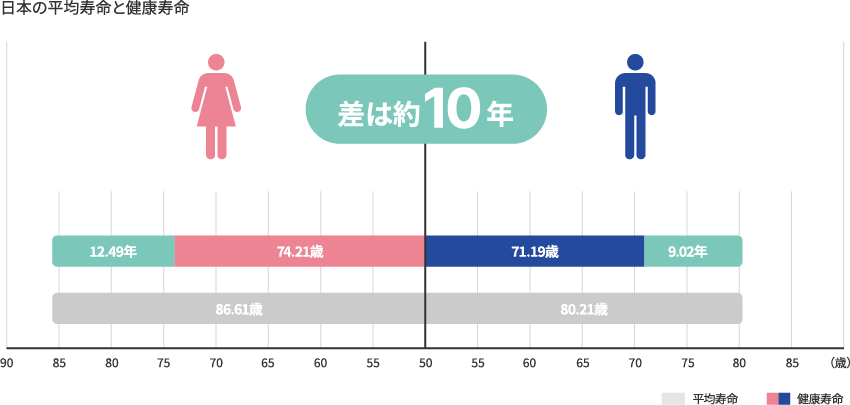

日本の平均寿命と健康寿命の差は男女ともに約10年。健康状態ではない期間が長い。

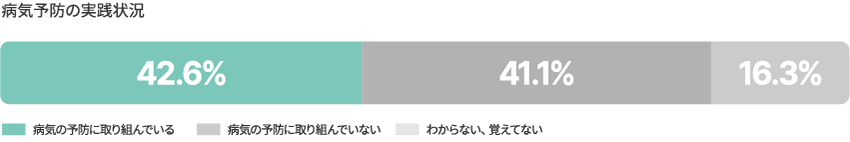

しかし、ある調査では自身を「健康ではない」と回答した人のうち、病気の予防に取り組んでいる人は43%に満たず、医療費の削減に向けて健康寿命を延ばすためにも予防医療が必要。

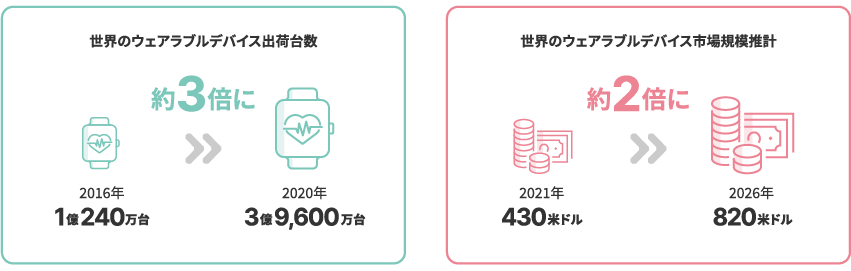

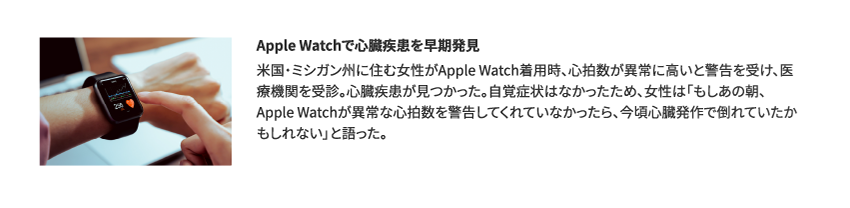

そんななかで注目を集めているのが、ウェアラブルデバイスを使ったライフログデータの蓄積。

新型コロナウイルスの影響も相まって健康への関心が高まっている

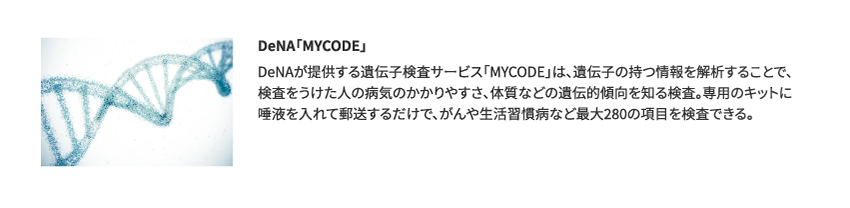

また、遺伝的な病気のリスクを把握するために遺伝子検査サービスも登場

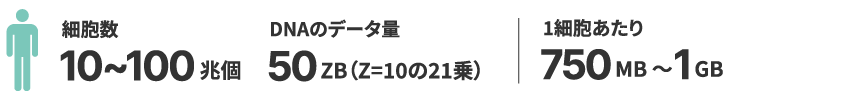

ヒトのDNAデータ量は膨大かつ個人情報のため、AIによるビッグデータの解析とセキュアなデータ管理が必要

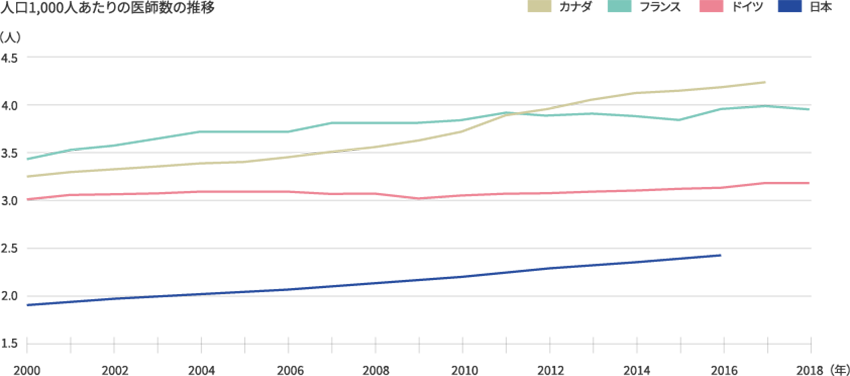

日本の人口1,000人あたりの医師数は2.4人と、OECD参加国の中で低水準。医師数は増加傾向だが、高齢化で医療需要の増加が見込まれる。

一方、無医地区※1は減少傾向

※1 半径約4キロの範囲に50人以上が住んでいて容易に医療機関を利用できない地区

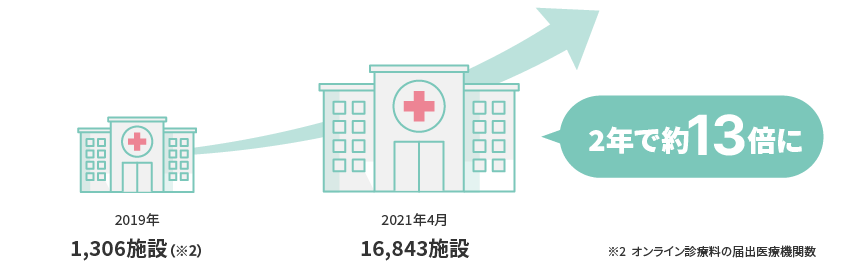

背景にオンライン診療・電話診療に対応する

医療機関(病院及び一般診療所の合計)の増加がある

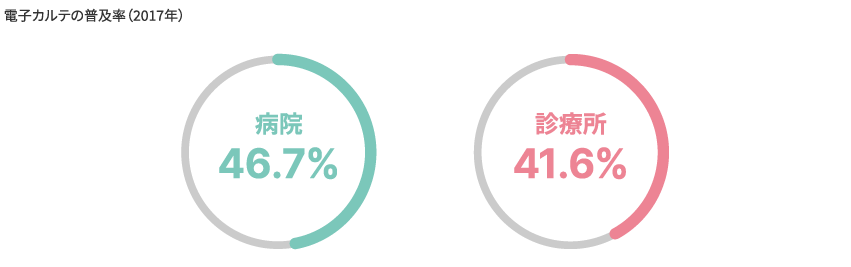

また、町の診療所でも進む電子化カルテの導入

しかし、異なる仕様のシステムを導入している場合があり、院内や医療機関間の情報連携を効率的に行うべく、2025年までに電子カルテ標準化を検討(情報交換規格の標準化が必須)

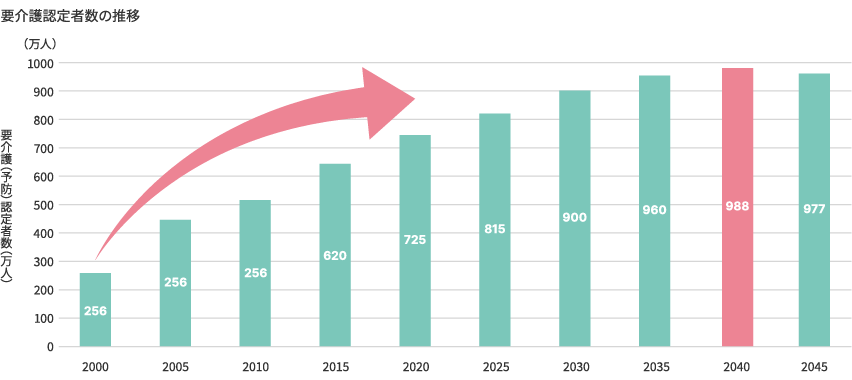

要介護認定者数は年々増加し、2040年には988万人にのぼる見通し

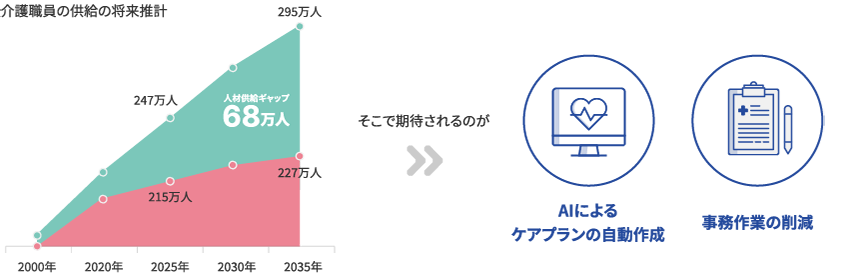

介護職の人材不足は深刻で2035年には68万人不足する見込み

NTTコミュニケーションズ スマートヘルスケア推進室より

日本では人口が大きく減ることが推測されており、世界的に見ても高齢化がかなり進んでいます。これに連動して国民医療費は年々増加。国民皆保険の在り方や医療費削減も大きな社会的課題です。また、健康寿命と平均寿命が乖離をしており、健康寿命を延伸することも社会的課題の1つ。これらの社会的課題を解決するためにヘルスケアデータの利活用ニーズが高まっています。

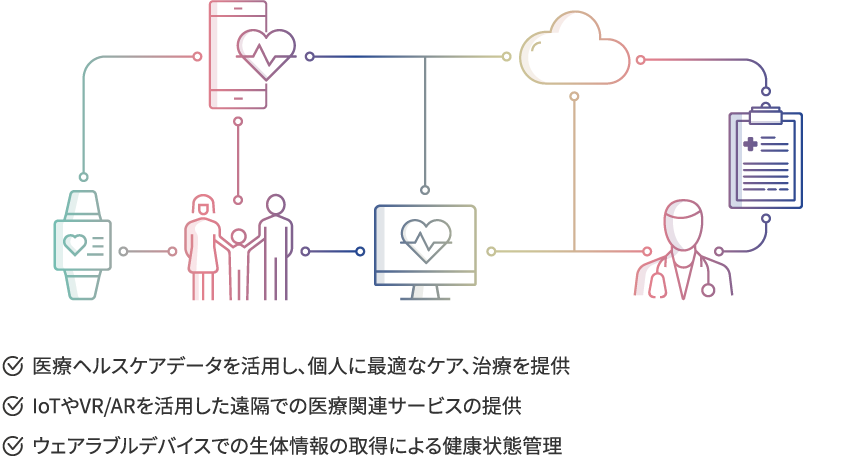

スマートヘルスケア推進室では、日本の医療ヘルスケアを取り巻く社会的課題を解決することを目的として、予防領域、治療(臨床研究・治験を含む)領域、介護を含む治療後のケア領域それぞれにおいて、医療ヘルスケアデータの収集・蓄積、分析・活用や新たな付加価値の創造を目指しています。

予防領域においては、健康診断のデータを「健診標準フォーマット」に集約して事業主・保険者への結果報告までの時間を短縮。治療領域では医薬品の治験や市販後調査などで、スマートデバイスから患者報告(PRO:Patient Reported Outcome)データを発信し、自宅から治験に参加。介護を含む治療後のケア領域では、循環器疾患患者が着衣型デバイス・スマートフォンなどを活用し、心疾患の再発予測や、継続的な運動習慣獲得を目的に行動経済学的観点での患者へのフィードバック方法を検討しています。

しかし、医療ヘルスケアデータが別々に保管されていたり、要配慮個人情報を含んでいたりするために、本人同意の取得や、セキュアで厳格なデータの取り扱いが障壁となり、業界全体では利活用が進んでいないのが実態です。

この障壁を超えるために、データを安心して保管できる仕組み、同意取得管理や秘密計算などの機能を持つプラットフォームを準備することで、今まで難しかったさまざまなデータを組み合わせた利活用や安全な統計処理を通して、個人に適した医療や介護などを提供できると考えており、医療費削減や健康寿命延伸などの社会的課題解決に貢献できると考えています。

NTT Comのヘルスケアの取り組みについてはこちらから。

OPEN HUB

THEME

Smart World Now

#スマートワールド