01

2025.07.18(Fri)

目次

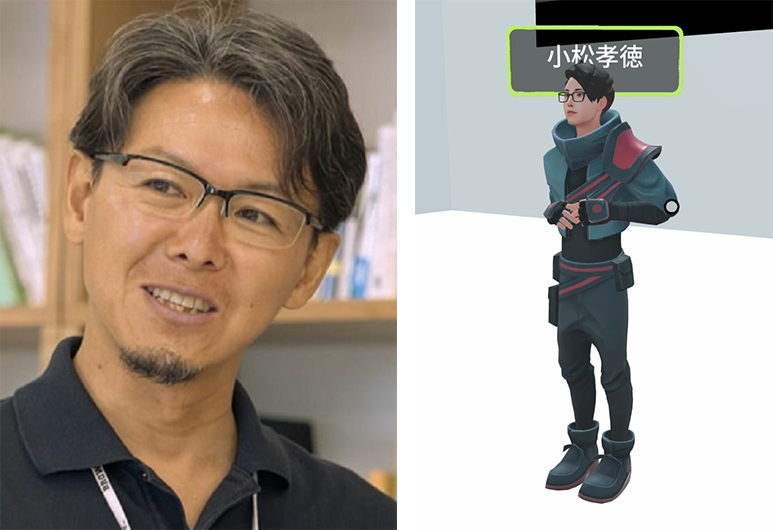

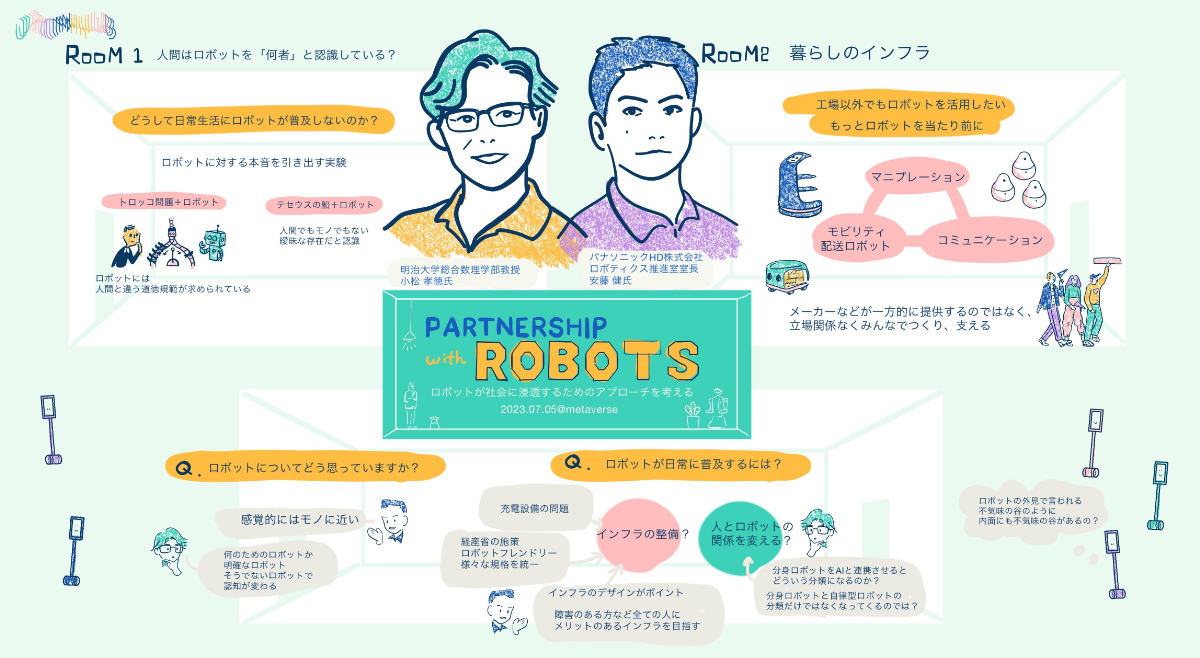

VIRTUAL PARK内の仮想空間プラットフォーム「DOOR」イベントスペースに、コミュニティー「OPEN HUB Base」会員のDIALOG参加者たち、そしてメインスピーカーであるパナソニックの安藤健氏と明治大学の小松孝徳氏、ファシリテーターであるNTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)の柴田知昭の3人がアバター姿で集合。VIRTUAL PARK内でのロボティクスDIALOGイベント「ロボットが社会に浸透するためのアプローチを考える」がスタートしました。

今回のイベントはまず、ロボットが社会に普及するためには「人間が、ロボットを受け入れられるように環境を整える必要がある」とする立場である安藤氏と、「ロボットが、人間に受け入れられるように熟慮していく必要がある」と考える小松氏のプレゼンテーションからスタート。その後、参加者は関心を持った登壇者と別ルームに移動してそれぞれ議論をする、という2部構成で行われました。

最初に安藤氏がプレゼンテーションを行いました。

安藤健氏(以下、安藤氏):私は「マニュファクチャリングイノベーション(生産技術)」といって、工場の自動化などの文脈でロボットを使うことを専門とする部門に所属しています。その工場などで培った自動化技術を、工場以外のフィールドにあるロボットで使えるようにしていく、という仕事が主になります。

パナソニックという会社は“家電”のイメージが強いかもしれませんが、実は家電の売り上げは全体の4割ぐらいで、それ以外はBtoBの事業が占めています。「ロボット」に対しても、BtoBビジネスにおけるロボットの研究開発や取り組みが多いです。

元々は、ものづくりのフィールドにおけるロボット事業からスタートして、それが次第に「介護・医療」「農業」のような専門的な領域へと広がっていきました。最終的に、家の中で使われるロボットまで取り組むようになったという状況です。

パナソニックグループでは、「ロボットをくらしのインフラに」というコンセプトで、ロボットが世の中に普及していくことを目指しています。電気や水、最近だとインターネットもインフラという位置付けですよね。ロボットという存在も、それぐらい世の中に当たり前に使われるような時代になってくると考えています。

ロボティクス技術は、主に3つの技術領域から構成されます。1つめが、人間でいう「腕」に相当する「マニピュレーション」です。2つめが、「脚」に相当する「モビリティ」。3つめが、「コミュニケーション・会話」といった部分です。ロボットを普及させるには、こうした技術を工場以外のシーンで応用していかなくてはなりません。

例えば、製造業などでは、1つめの「マニピュレーション」に相当する「ロボットアーム」がずっと使われてきました。最近は、農業などで人手不足が深刻化しています。我々は、トマトの収穫において、ロボットがAIなどを駆使して赤い果実を見つけて、それを傷つけずにやさしく収穫できるような取り組みをしています。

2つめの「モビリティ」でいえば、配送ロボットによるラストワンマイルの自動化に注力しています。2023年4月からは道路交通法の改正によって、公道で小型のモビリティを動かせるようになってきました。我々も実際に街中でロボットを走らせながら、いろんなサービスをお客さんと一緒につくり上げる段階になってきています。いよいよ日本の街中においても、ロボットが満ちあふれる時代が近づいてきたと感じています。

3つめの「コミュニケーション」については、「BABYPAPA」という少し変わったロボットを展開しています。3体セットで、それぞれに搭載されたカメラが子どもの何気ない写真を自動的に撮影し、その場にいないおじいちゃんやおばあちゃん、外出している親御さんに届けてくれる、というものです。ロボットによる写真撮影をきっかけに、「今日こんなことがあったね」と人と人のコミュニケーションを促進する、そんなきっかけづくりの期待を込めて“コミュニケーションロボット”としています。

パナソニックでは、このようにロボットの技術を研究開発するとともに、ロボットを人々のくらしに、社会に普及させる活動をしています。今日の議論の切り口のひとつである「どのようにロボット広めていくのか」という視点で大事なことは、メーカー、サービサー、ユーザーなどが、それぞれの立場にとらわれずに最適なロボットのあり方、自分たちの街・くらしに合った理想的なサービスなどを考えて、協力・連携してつくっていくことだと思っています。

メーカーが一方的に「ロボットつくりました、皆さん使ってください」とするのではなくて、BtoBユーザーの皆さん、BtoCのユーザーの皆さんにも、積極的に開発のプロセスそのものに参画してもらえる工夫をして、ともにビジネスをつくっていきたいですね。

続いて小松氏がプレゼンテーションをしました。

小松孝徳氏(以下、小松氏):私は明治大学総合数理学部に所属しています。専門は「認知科学」で、人間が新しいものに出会ったときに、それをどのように認識してアプローチするのか——といった部分を研究しています。

例えば、人がスマートフォンのようなコンピューターと向き合う上で、ローディングなどでの待ち時間をできるだけ短くしたいと考えます。このとき、ハードウェアを改善する、というアプローチはもちろんありますが、認知科学的な視点では「待ち時間を短く感じさせるような情報の提示方法があるのでは?」といった考え方をするわけです。

こうした認知科学の見地から、人間とロボットの関係性についてもう一度見つめ直そうとしています。私が注目しているのは、ロボットがビジネスにおいてはすでにかなり普及している一方で、なぜ一般家庭にロボットが普及しないのか、という点です。

例えばスマートフォンのように、現在20万円くらいする値段が高いものでも、必要があるものは普及しているように思えます。家庭用ロボットは、登場してから実はすでに60年以上が経っているのですが、それでもあまり普及していないのは、人のロボットに対する“認識”に課題があるのではないかと考えました。つまり、人間自身が家庭用ロボットの普及を拒んでいるからなのではないか、と。

研究してみると、人はロボットに対して「人間のようだけれども、なんだか人間ではないなにか」という曖昧な感じ方をしていることがわかってきました。

例えば、「5人の作業員と1人の作業員、どちらがいるレールに暴走トロッコを走らせるか?」という“答えの出ない問い”で有名な「トロッコ問題」を、回答者にまずはストレートに考えて答えてもらいます。次に、トロッコの分岐を制御するのが人ではなくロボットである、とした場合について考えてもらい、答えに生じた変化を分析しました。

すると、「1人の作業員」のレールに分岐を切り替えないという判断をしたロボットは、同様の判断をした人間よりも大きく非難される、という傾向が見られました。つまり「ロボットなのだから生存させる人間の数を多くするよう合理的に動け」と感じているわけです。これは、人がロボットに対して「人間とは異なる道徳的判断」を求めていることを意味しています。

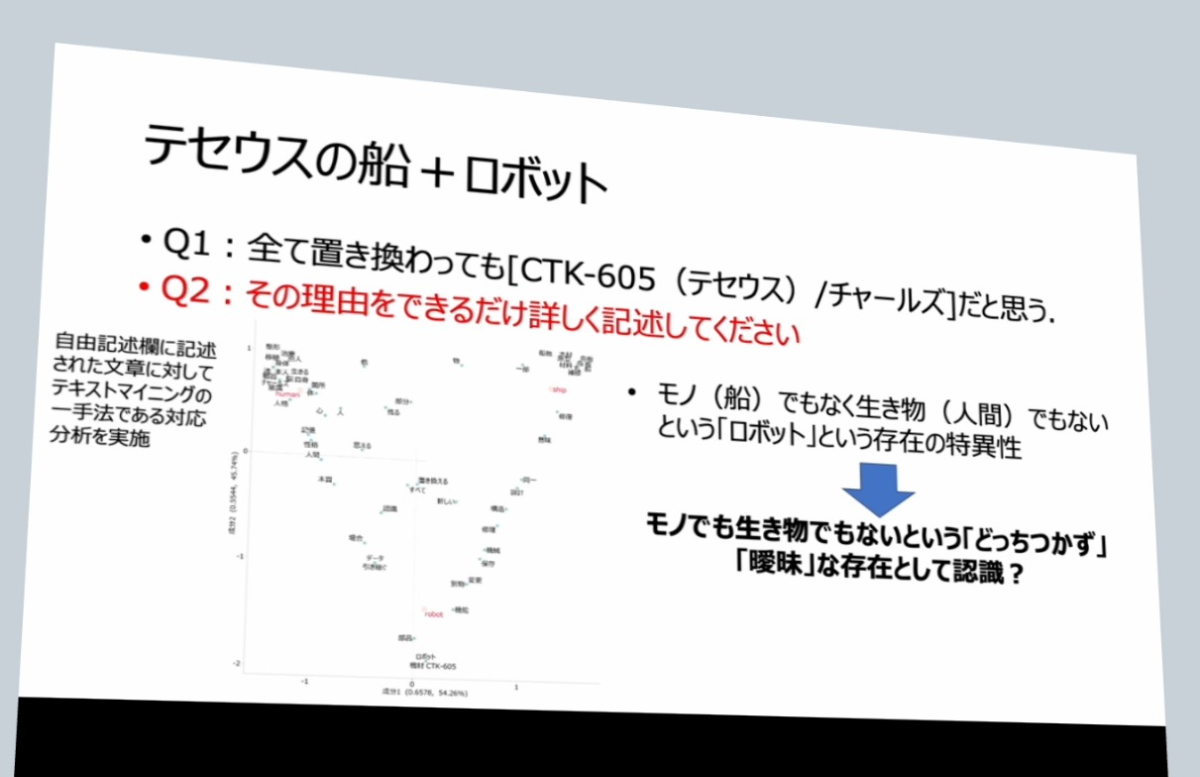

また、「ある物体を構成するパーツすべてが入れ替わっても、物体として同一性があるといえるのか?」と問う「テセウスの船」の話を、船と人間とロボット、3つそれぞれのケースで検証してみました。すると、パーツをすべて置き換えた船は「同じもの」、人間は「別人」と判断される傾向が表れた一方で、ロボットは「別の“なにか”」、つまり「モノでも生き物でもない、どっちつかずの曖昧な存在」として語られる傾向も明らかになったのです。

この実験ではロボットの写真などを事前に見せなかったので、人がロボットへ抱く率直な印象が、イメージに左右されることなく抽出されたと思っています。私はこういった認識が、ロボットの「不気味さ」の原因になっているのではないか、と考えています。

認知科学の見地からは、人間のロボットへの認識にはこのような特性があるとわかってきています。ロボットの社会実装に進んでいくために、例えば「親しまれやすいロボットのデザインとは?」といった議論において、こうした知見が役立つのではないかと考えています。

それぞれのプレゼンテーションの後に、両者に柴田を加えて意見が交わされました。

安藤氏:小松さんのお話、興味深いですね。「人間は、ロボットの外見や動きが人間に類似してくると不気味に感じ始めるが、類似度がその“不気味の谷“を超えたときに親愛度も最大になる」という指摘をされた東京工業大学の森政弘教授が、「ロボットとはなにか」という要件を7つくらい挙げていて、その中の1つが「半機械性半人間性」を兼ね備えるという話だったことを思い出しました。

小松氏:例えば、現在街中で稼働しているロボットを考えてみるとわかりやすいかもしれません。見た目で機能や役割がイメージしやすければ、多くの人はきっと「道具」寄りに認識するはずです。一方で、家庭用ロボットは一見して機能や役割がイメージしにくく、“得体の知れないなにか”という認識になりやすいのではないでしょうか。

柴田:私も何もいわれなければ、ロボットを「道具」と認識してしまいそうです。ただ、安藤さんがお話しされたような技術的な側面を知っていけば、認識は変わるかもしれませんね。「ロボットが提供する価値」をはっきりと伝えることが、インフラとして普及していくことにつながっていくのかな、と感じました。

登壇者のプレゼンテーションと意見交換を聞いた後に参加者は、パナソニックの安藤氏の立場に関心がある人と明治大学の小松氏の立場に関心がある人に分かれ、それぞれの登壇者が待つバーチャル空間上の部屋に移動。参加者を交えた議論が始まりました。

安藤氏の部屋では、参加者から以下のようなコメントが出ました。

「最近はファミリーレストランでも配膳ロボットなどを見かけるようになるなど、街中でもロボットが身近な存在になったと感じる」

「高圧洗浄機や炊飯器など、“ロボット的なもの”というのは、すでに身の回りにあふれているのではないか。その上で、それぞれがバラバラに進化を遂げていったら大変なことになりそう」

こうしたコメントからは、工場などだけでなく、すでに街中や家にも「道具としてのロボット」的存在が増えてきていることを示唆しています。プラットフォームや統一規格の整備といった課題を踏まえ、安藤氏は以下のように話します。

安藤氏:たしかに、洗濯機などはかなりハイテクなことをしてくれます。そう考えると、すでに日本のほとんどの世帯にロボットが入っているといえなくもない。見方を変えれば、家庭へのロボットの普及率は案外高いといえるのかもしれません。例えばロボット掃除機の世帯普及率は、やっと10%くらいになったといわれていますが、今後さまざまなロボットが増えていって、制御ができなくなってしまってから考え始めたのでは遅い。今から真剣に規格化についての議論を始めていく必要がありそうです。

一方、小松氏の部屋では、以下のような話が広がりました。

「日本では、“愛車”のように、モノへの愛着を表す表現があるが、ロボットに対してもこうした現象は起こるだろうか?」

「ロボットには、外見だけでなく、応答のようなインタラクティブな表現にも“不気味の谷”のような現象が起こりうるか? また、その谷を越えたらロボットが人間扱いされていく可能性もあるだろうか?」

小松氏に対して投げられたこれらの質問からは、ロボットが「道具」から「相棒」へと変わるためには何が必要なのか、という関心が垣間見えます。これらの疑問について、小松氏は以下のように回答しました。

小松氏:ロボットには、つくられた人格や擬人化を押し付けるのではなく、人が愛着を保つための余地を残しておくことが大事なのかなと思います。もしかすると「デザインで期待をあおらない」ことが、愛着が長く保たれるポイントかもしれません。

例えば、手がある人型ロボットなのにものが持てなかったら「なんだ、持てないのか」と失望してしまう。さらに、私たちは外見以外にも“人間らしさ”を期待してしまいます。ロボットが人間に近づくほど、人はその微妙な差分に敏感になってしまい、「谷」を生んでしまう。外見だけでなく体験設計も含めて、ロボットのデザインは慎重に行うべきでしょう。

ディスカッションの後、柴田から登壇者2名にディスカッションを通じて「気づき」を得られたか問いかけをしたところ、それぞれ次のようなコメントがありました。

小松氏:今日の安藤さんの話を聞いて、すでに「社会」にはかなりロボットが浸透してきていることを再実感しました。また、国単位で規格をそろえていく、といった話を通じて、実際にロボットをつくって導入する方々の心意気を聞けたことも良かったです。

安藤氏:テセウスの船の例で、多くの人がロボットを「ヒトでもモノでもない存在」として認識していたことは興味深かったですね。BtoBのシーンでも同じような概念・現象は起こるでしょうから、人とロボットのインタラクションを設計していく上でのヒントになりそうです。

ファシリテーターを務めた柴田は、本イベントの手応えと改善ポイントをこのように述べます。

「無数のロボットがさまざまな場所で活用されているにもかかわらず、ロボットと“共生している”という感覚がない現状について、人間の認知の観点やインフラの視点で考える機会を持てたことは、参加した皆さまにも新鮮だったと思います。部分的な便利さの追求だけではなく、社会全体に適したロボット活用を考えることが結果的に大きなビジネスにつながるのではないかと感じました。OPEN HUBでも今後、継続してロボットに着目していきたいです。

また、アバターでのイベント参加は外見にとらわれない対話ができることに有用性を感じましたが、音声や映像の遅延など接続環境によっては使いづらさがあったのも事実です。参加者の“慣れ”の要素もあると思います。今後もリアルの場所、バーチャルの場所のそれぞれの良さを使い分けて会員の皆さまと事業共創につながる議論を行っていけるといいですね」(柴田)

OPEN HUB Park、そしてVIRTUAL PARKの新しい可能性が見いだされた今回のイベント。今後もOPEN HUBは、リアルとバーチャル、それぞれのメリットを融合した新しい試みを実施していきます。

OPEN HUB

THEME

Partnership with Robots

#ロボティクス