01

2025.07.18(Fri)

目次

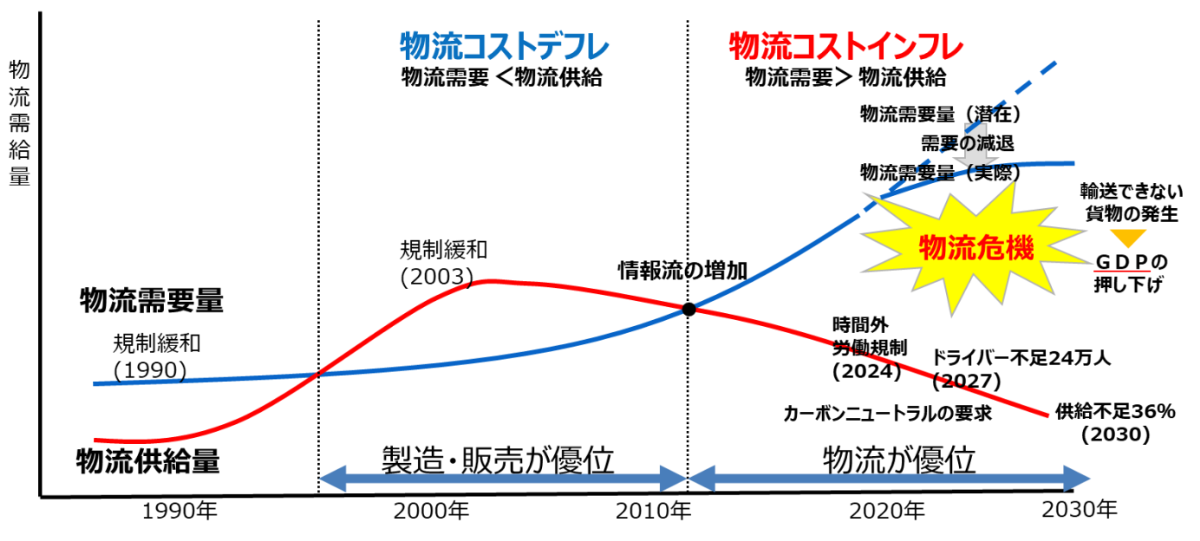

――昨今、さまざまなメディアで「物流の2024年問題」が取り上げられていますが、そもそも物流クライシスとはどのような背景から生じているのでしょうか?

中野剛志氏(以下、中野氏):例えばヨーロッパやアメリカ、中国の企業に目を向けてみると、かなり物流が重視されていて、「CLO(Chief Logistics Officer)」という物流担当の役員が立てられていることも多いです。これは国土が広大であるとか、また大陸ゆえの事情もあって、物流のミスが在庫の山へとつながり即致命傷になるからでしょう。

一方で、日本は小さい島国であり、2日間あれば大抵のものが輸送できてしまう。物流事業者が少し無理をすれば荷物を届けられてしまうからこそ、後回しにされてきた諸問題が複合して物流クライシスを引き起こしました。日本では、箱が破損して届くこともないですし、中身を抜かれたりすることもない。諸外国と比べ品質もとても良い日本の物流産業は、いわば“頑張りすぎ”の状態にあるのです。皆でそこに甘えてきたことを、まず認識する必要があります。

「物流の2024年問題」についても、ドライバー不足の文脈が強調されがちですが、問題は決して人材不足だけではありません。トラックの積載効率が年々低下し、4割以下になってしまっているという効率性の問題もある。解決のために「物流事業者をどうにかすればよいのだろう」と思っている方も多いかもしれませんが、そこがもう間違いなのです。急いで女性のドライバーを増やす、外国人労働者を入れるとか、そういう物流事業者の“対症療法”だけで乗り切れる問題でもありません。これは、物流のドライバー不足の根本的な原因が「荷主」にあるからです。

例えば、BtoC市場におけるネット通販の拡大は物流の話題として目立ちやすいですが、重量ベースでは物流全体のたった5%程度しかありません。日本の物流の大部分はBtoBが占めています。

このBtoBの輸配送において、荷主企業が物流事業者に対して「明日持ってこい」と要求するから問題が起こるのです。例えば、工場ではデジタル化が進んでいますから、在庫を抱えないようにオーダー量に応じて部品発注・製造を行う「ジャスト・イン・タイム」方式で稼働するため、多頻度・小ロットの部品の納品、製品出荷を要求している。そうすると物流事業者にシワ寄せが来て、トラックの積載効率も4割以下になってしまう。これを「3日以内に持ってくればよい」などに変えられるのかどうか。

つまり物流クライシスというのは、根本的には「荷主」の問題であって、「企業と企業の関係性」の問題なのです。物流業を所管している国土交通省ではなく経済産業省が「フィジカルインターネット実現会議」を主催しているのも、荷主となる企業を所管しているのが経済産業省であるためです。

――ちなみに、残りの5%を占めるBtoCの輸配送にも、課題はあるのでしょうか?

中野氏:はい。ECが普及したことで、リアルな店舗を持つ小売業も「オムニチャネル」化――つまり、オンラインでの販売も行うようになりました。顧客からの注文は簡単にスマホからできますが、フィジカルな物流で商品が運ばれているという状況は今も変わっていません。特にラストワンマイルの配送というのは、特殊な荷物を少ない量で、しかも頻繁に運ぶことになるため、積載効率は極めて悪い。ものすごくコストがかかります。

BtoCにおける物流のデジタル化の進展は、「需要」だけを伸ばしてしまいました。ここからは、フィジカルな部分の能率を上げなくてはなりません。こうしたところで、無人フォークリフトや、自動配送ロボット、自動運転、ドローンといったデジタルテクノロジーの活用を検討していく必要が出てきているわけです。

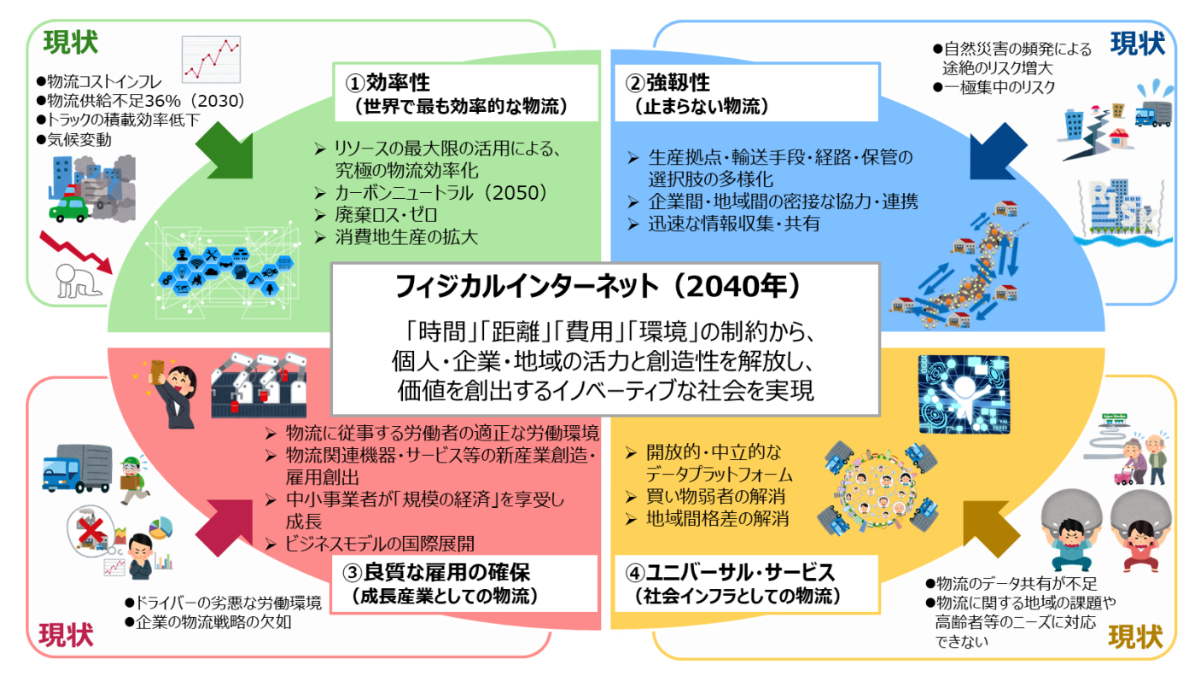

――経済産業省では、2021年秋からフィジカルインターネット実現会議を開催し、2022年に「フィジカルインターネット・ロードマップ」を取りまとめました。この「フィジカルインターネット」とはどういう概念なのでしょうか?

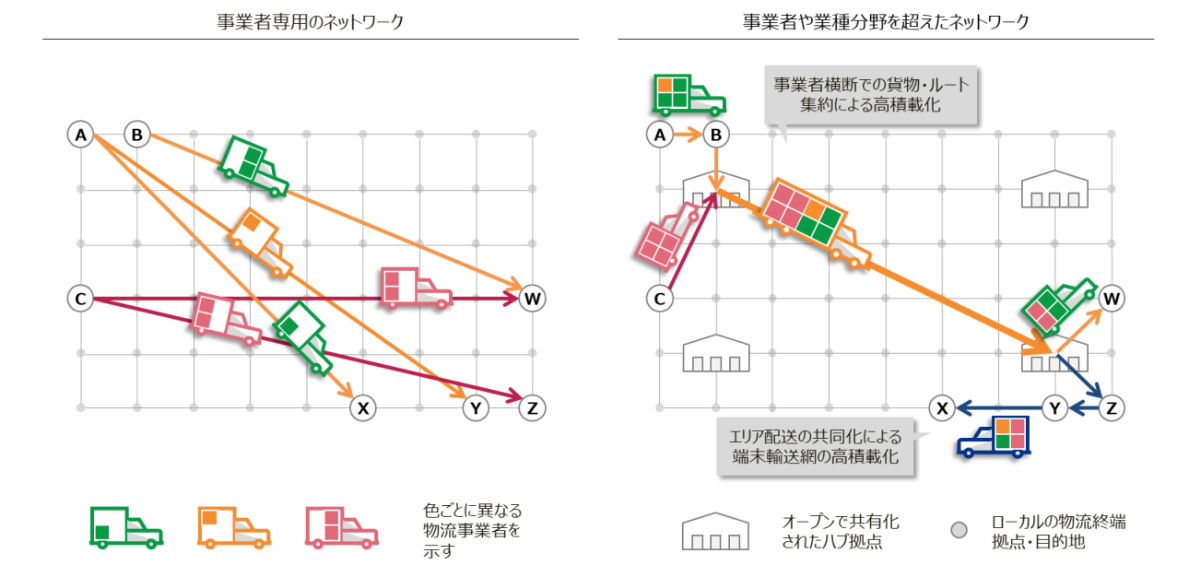

中野氏:フィジカルインターネットは、2010年代の初頭に、ジョージア工科大学のブノア・モントルイユ教授や、パリ国立高等鉱業学校のエリック・バロー教授、アーカンソー大学のラッセル・D・メラー教授らが提唱した新しい物流の概念です。これが特に欧米の脱炭素を求める文脈の中で、次第にリアリティーを伴って語られるようになってきました。フィジカルインターネットという響きからは新鮮さを感じられるかもしれませんが、私としてはシンプルに「複数荷主での共同輸配送を徹底する」という話だと認識しています。

なぜ「フィジカルインターネット」と呼ばれているのかというと、インターネットにおける「パケット通信」の構造とよく似ているからです。インターネット通信では、端末から取得したデータはすべて「パケット」という一定サイズへの分割(=標準化)がされているため、データを輸送先に届ける際、インターネット回線を専有せずに共有することができるのです。

フィジカルな物流においても、インターネットにおける「パケット」に当たるようなコンテナやパレット(荷役台)といった輸送資材を標準化できれば、トラックを1社の荷主で専有することなく、数社共同で利用できる。そうすればトラックの積載効率は高まるので、物流コストインフレにも効果的にアプローチできます。

すでに「ハブ拠点を活用した複数社による共同輸配送」は、一部の業種内では行われてきています。しかし業種を超えて徹底しようとなると、コンテナやパレットの標準化やフェアなルール策定など、仕組みづくりの難易度は格段に上がるでしょう。これも荷主側の重要なミッションになってきます。

例えば海上輸送では、すでに輸送資材の標準化が実現しています。さまざまな業種の積荷が、巨大なコンテナ容器にまとめて収納されているからこそ、グローバルで同じようなオペレーションができるようになり、港での荷役も自動化が進んで、国際貿易が飛躍的に拡大しました。要は、これと同じことを陸上で実現したいわけです。

「物流の2024年問題」で懸念されているのは、物流効率化に取り組まなかった場合、労働力不足による物流需給がさらに逼迫するおそれがあり、コロナ前の2019年度比で最大14.2%の荷物が運べなくなるかもしれない、2030年度には34%程度運べなくなるかもしれない、という事態です。もし積載効率を現在の4割から6割にUPできれば、問題はある程度改善するでしょう。

――フィジカルインターネットを実現するには、どのような技術が重要になるのでしょうか?

中野氏:共同輸配送を実現するには、「誰が、どこの荷物を、いつ発注して、どこに持っていくか」という情報を皆でシェアしなくてはいけません。企業間を横断して情報をシェアするためのプラットフォームができれば、共同輸配送が容易になるでしょう。これには、貨物を運び終わって帰路につく空車への求貨求車マッチングや、荷物の詰め合わせ・最適なルートなどを決めるためのシステムも欠かせません。フィジカルインターネットはデジタル化との相性が良いのです。

ただし、最適なルートの計算などは、「巡回セールスマン問題」と呼ばれるような、計算量が指数関数的に膨大化して組み合わせ算出に時間がかかりすぎてしまう場合があることが知られています。この場合は、AIや「組み合わせ最適化問題」に特化されたアニーリング方式の量子コンピューターの進化・活用が必要になってくることでしょう。

――共同輸配送を徹底する上で、実務的にはどんな困難があるのでしょうか?

中野氏:主に3つのポイントで困難が伴うと考えられています。1つ目は、フィジカルな物流では、パケット通信と違って、形や性質がモノによって異なること。例えば、化学的な危険物もあれば、生鮮食料品のように賞味期限が短いものもあります。冷蔵・冷凍で運ばなければいけないものや、臭いが移ってしまうため業種を超えた詰め合わせが難しいものもあります。そういった部分は、技術的に解決していかなくてはなりません。

2つ目は、どこの企業も「何を、どこに、どれだけ、いつ運んだか」を他社には知られたくない、ということです。秘匿したいデータと、そうでないデータを切り分けることが必要になります。データ上で設計するのは簡単かもしれませんが、フィジカルの世界に落とし込むには時間がかかるでしょう。

3つ目は、企業ごとの輸配送システムの差異です。例えば、コンビニのA社は1日3回弁当を配送して、B社は1日2回配送するとなると、配送のタイミングがどうしてもズレていきます。こうなると輸送資材の標準化だけでなく、業務プロセスや、商品や製品のコードなどを統一化していかないといけなくなります。これまで各企業や各産業の内部で独自に発達してきた慣例・システムを今からそろえるとなれば、大きな困難が伴います。

こうしたさまざまな課題があるからこそ、共同輸配送網は一朝一夕で実現するものではありません。ゆえにフィジカルインターネット・ロードマップも、2040年の実現を目指して策定されています。

――フィジカルインターネットは長期的な視野での対策ということですが、短期的な対策としては何が考えられているのでしょうか?

中野氏:もし自動運転技術が実用レベルまで発展すれば、物流業界の人手不足はかなり解消されると期待されています。ただし、問題はそれまでに物流をどう持たせるかです。短期的な対策としては、具体的に2つの施策が進んでいます。

1つ目は、企業に商慣行の是正を求める動きです。2024年通常国会への法案提出を視野に検討を行っており、例えば、発荷主は標準のパレットを使う、着荷主は納品期限をタイトにしない、といったものがあります。経済産業省では2023年6月にも「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」として示しており、自主的な取り組みとして促してきています。こんな法律は世界にも先例がないのですが、もう事態が切羽詰まっていて時間がないので、行政が規制的措置について検討しているという状況です。

2つ目は、冒頭でも紹介したようなCLO(Chief Logistics Officer)の役員選任を、同じく法律で義務化することを検討しています。物流改善のための計画を国に提出させたり、年度の改善状況の報告をさせる。物流改善への取り組みがあまりにもひどい場合には、国が勧告・命令、それでもダメなら罰則、といった措置を検討しています。勧告しただけでも企業のレピュテーションはかなり下がることになるので、物流改善の必要性は経営層にまで確実に浸透するでしょう。

――将来的なフィジカルインターネットの実現を踏まえ、デジタル化を図る上で、どういった視点が重要になってくるとお考えでしょうか?

中野氏:フィジカルインターネットの実現においてデジタルテクノロジーは必要不可欠ですが、フィジカルな物流の世界に融合させていく際には、実務上の諸問題のように、ITのシステムと実際のオペレーションに必ず摩擦が生じます。さらに輸配送をシェアリングしていくとなると、そもそも企業間の信頼関係がないと実現できません。この信頼関係は、デジタルの力でつくれるものではありませんので、業界全体での議論が重要になってくるはずです。日ごろの議論の中に「共同輸配送」の話題も入れていかなければならないでしょう。

それに、できない理由ばかりを挙げても事態は好転しないものですが、何も信頼関係がない人たちを集めて「デジタル技術があるのになぜ使わないのか?」とDXの利点ばかりを言っても、やはり話は進展しません。“デジタル好きの改革派”は、皆そうやって失敗してきました。先にアナログな信頼関係(プラットフォーム)を構築し、それをデジタル化することで共通のデジタル・プラットフォームが出来上がる、という順序が大事だと思います。

――企業として、物流を健全化しながら営利活動を追求していくためには、どういったことが必要になるでしょうか?

中野氏:物流における協調が大事である半面、「競争」が存在することも事実です。これからの時代はむしろ、物流を効率化していかないと企業は競争に負けます。メーカー視点で考えるならば、トヨタ流のジャスト・イン・タイム方式をやめるということではなくて、逆に「拡張していく」と考えるくらいでいいと思います。

例えば、サプライチェーン全体では、「バーティカルインテグレーション(垂直統合)」が欠かせません。消費者の需要を予測した上で、下流の販売から、販売物流、OEM、調達物流、部品、材料の上流まで、関わるすべての企業に早め早めに情報が届いて、計画的に生産をして物流を実行すれば、不要なものをつくることはないし、運ぶこともなくて済みます。また、リードタイムも短くなるでしょう。

ある日用雑貨のメーカーは、店舗に納品する段ボールの中に1個でも商品が多く入るように、シャンプーの詰め替えパックの設計を見直しました。製品の設計段階において、物流コストをデータとして入れて最適化を図ったわけです。最近では、物流負担の大きい「特売」をやめ、ウォルマートに代表されるような、あらゆる商品をいつでも低価格で提供する方針を採用する企業なども増えてきています。

こうした輸配送の効率化を、1サプライチェーンだけではなく、さまざまな企業グループの壁を超えてすべてつなげることができたら、物流視点では理想的で、それがすなわちフィジカルインターネットの実現になるわけです。ただし、現在は1つの会社の中ですら、うまくできていないことが多いです。

もしかすると「垂直統合」というと、鈍重で巨大な企業体イメージを持つ方もいるかもしれませんが、上流から下流までデジタルの力で標準化されているので、動きはより俊敏になります。例えば、Amazonがあれほど巨大化しても、いまだにスタートアップのような敏捷性を兼ね備えているのは、きっと社内でデジタル化を徹底した上で、バーティカルインテグレーションを進めているからではないかと考えています。

これまでは、モノを運べることが当たり前の時代でした。しかし現代は「皆でドライバーを争奪している」という状況。物流クライシスが生じた背景を踏まえて、上流と下流での話し合いや、同業者同士での話し合いは必須です。業界団体や、商工会議所のような地元企業の集まりみたいなものは昔からあるので、そこを再活性化して共同輸配送をスモールスタートしてみる、といった積極性が、企業としての競争力にもつながってくるでしょう。これからは、物流を経営戦略の中核に据えて考えていくことが当たり前の時代になるのだと思います。

OPEN HUB

THEME

Future Talk

#専門家インタビュー