01

2025.07.18(Fri)

目次

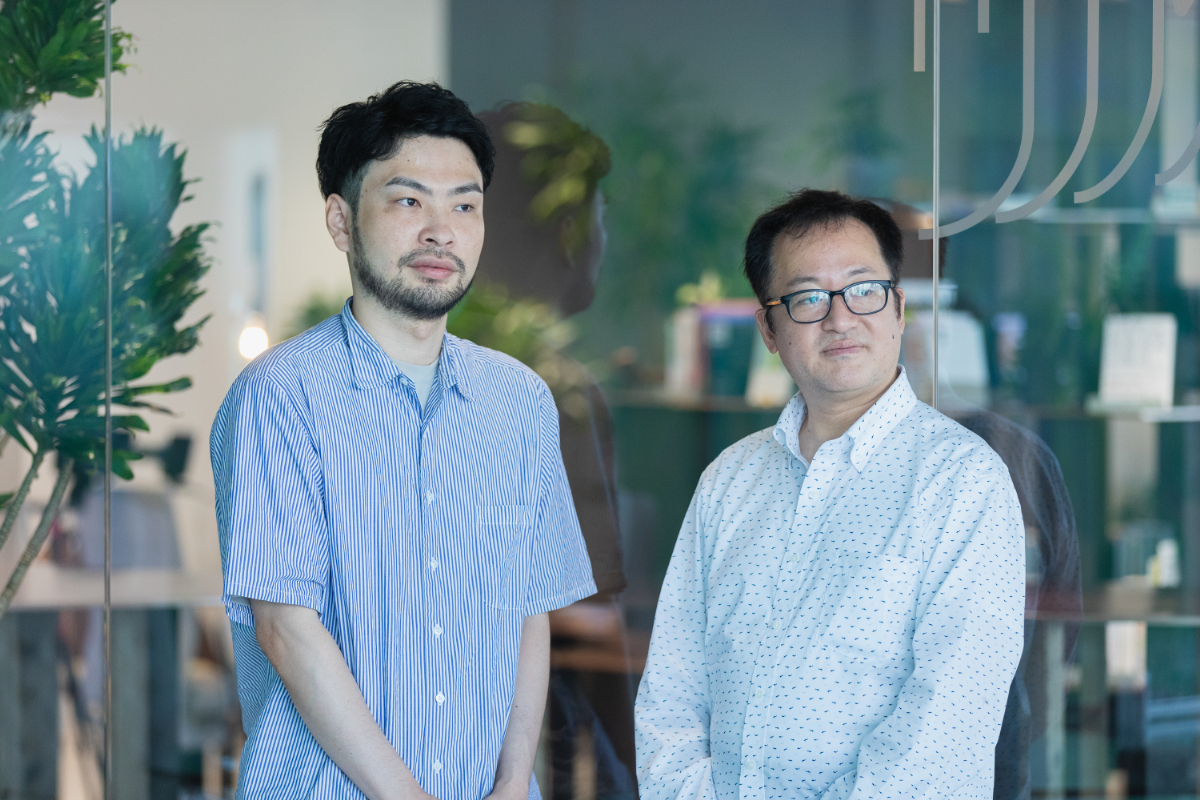

九法崇雄(以下、九法):異なる分野で注目を集めるお二人ですが、今回のキーワード「SF」をはじめ相通ずる部分は多そうですよね。稲見教授は研究者として、SFからどのような影響を受けているのでしょうか?

稲見昌彦氏(以下、稲見氏):フィクションをつくっている方々は、空想よりもリアリティを大切にしていますよね。以前、アニメ『ROBOTICS;NOTES(ロボティクス・ノーツ)』の制作陣とお会いした時、「99%の科学と1%のファンタジー」をスローガンにつくっていると伺ったことがあります。一般的なSF作品だと、8割がリアリティ、フィクションの要素は2割といった感じでしょうか。私の研究者としての仕事は、その“2割の中にある手が届きそうなもの”を見つけて、実現していくことだと思っています。

逆に、シナリオライターや小説家の方々が作品のリアリティを高めるために、私たちの研究を引用することもあります。例えば、あるマーベル映画の劇中で透明になる技術が使われる際、「再帰性反射パネル展開」というセリフが出てきます。SF作品『攻殻機動隊』に登場する透明化スーツの実現を目指して私たちが開発した「光学迷彩」には、再帰性反射材というものが使われているんですが、これを引用してリアリティを高めている。そういったフィクションと研究の相互作用にはおもしろさを感じますね。

「光学迷彩」の施されたポンチョを着用し、姿が透けて見える様子

最近は研究者の中でも「SF思考」というワードが流行っています。多くの研究者が、程度の差はあれ、SFに影響を受けているのは確かだと思います。なぜ影響を受けているかというと、研究の先にある世界を予見するためにはSF的な想像が欠かせないからです。

研究者はハードを自分でつくることはできますが、それが展開した世界がどうなるかは予見できません。そこで求められるのが、「新しい技術が登場したとき、もしくは今ある技術が次のステージへ進化を遂げたときに、どんな社会が実現するのか」というバーチャルリアリティ的な想像。社会とテクノロジーの関係について、研究者も責任を持って考えなければいけない中で、そのトレーニングとしてSF思考は意義があります。

もちろん、研究者が想像したSF的な世界観がエンターテインメントとしておもしろいかは別の話ですが(笑)。その点、小川さんの著作には非常に感心させられました。『地図と拳』の中で、登場人物のとある研究者たちによって、まさにそうしたSF的な思考実験が為されるシーンが描かれている。とても驚きました。

九法:8割のリアリティと2割のフィクション、おもしろいですね。研究者と作家は相互に影響し合っていると。その点、小川さんは作家の立場からどう思われますか?

小川哲氏(以下、小川氏):デビューした2015年当時と現在を比べると、まず自分自身の「リアル/リアリティ」の捉え方が違うように感じます。以前は、作家がSFを考える際の土台としてリアルがある、と思っていました。それは別に間違いではなく、今でもある程度正しいとは思います。一方、現在の自分がリアルだと考えるのは「読者にとってのリアル」なんです。

SF的想像力による突飛なアイデアが理解されるには、読者の想像力が必要です。逆にいえば、読者がそのアイデアに少しのリアリティも感じられなければ、それは理解されない。だから僕は、読者が「こういう技術があったらすごいな」と想像できる範囲で、つまり“客観的なリアリティ”を大切にして小説を書くようにしています。いわば他者にとってのリアリティが、自分の小説のリアリティのベースだということですね。

SFのもっともおもしろいところは、他者について考えられることだと思います。例えば、宇宙人。どういう価値観で、何を目的に生きて、どんな仕方でものを考えるのかもわからない、圧倒的に理解不能な存在。あるいは、未来社会に住む人々もある種の他者ですね。彼らもまた、今の僕たちとは違った社会構造や技術水準を前提に生きています。今の僕らからは想像もできないような社会に生きる彼らが何を思い、どういう考えを持って行動するのか。それを描くのは、SF小説を書く楽しみのひとつでもあります。

九法:小川さんは近未来社会だけでなく、歴史を題材にSF小説を書かれていますよね? そもそも未来と過去はまったく違う題材だと思うのですが、なぜ異質な要素を組み合わせるのでしょうか?

小川氏:僕は常々「歴史小説を書くときに使う筋肉」と「SF小説を書くときに使う筋肉」は同じだと言っています。つまり、100年前について考えることと100年後について考えることは似ている、ということですね。いずれの世の人々も、今の私たちとはまったく違った社会に住んでいる。その点は変わりません。ですから他者を描くという意味では、どちらも同じなんです。

その時代の人々が何を発想できて、何を発想できないのか。それを決めるのは、その時代の社会システムやテクノロジーです。未来であれ過去であれ、ある時代を生きる人々を描こうとするとき、僕は社会やテクノロジーのディテールを詰めて考えますね。それは研究者とは異なるアプローチなのかもしれません。

小説の強みは「個人」という視点から事象を描けることです。ただ単に社会について知りたければ、小説を書かずとも、リサーチやシミュレーションで事足りるかもしれない。SFはある意味社会について考えることですが、SF小説は個人(=他者)を通して社会を知る営みだといえるでしょう。

稲見氏:今、内閣府が進めている「ムーンショット型研究開発制度」がありますが、まさにSF的な発想が試されているなと思いますね。つまり「2050年はどんな社会か」という未来予想を、現在どうすべきかも含めて、バックトラック的にみんなで考えている。そこでの未来像は、例えば「人間が脳や身体の制約から逃れて活動する社会」といったものが想定されています。サイバネティックアバターを1人10体くらい使いこなしながら、時空の制約にとらわれずに活躍するとか。SFとしてはあまり出来のいいものではないかもしれませんが(笑)、少子高齢化というトレンドを突き詰めて考えると、そのような「10人の分身を操って1人あたりの生産性を10倍にする」といった社会も想定し得るものになります。

小川氏:「2050年がどうなるか」というお題はSFの中でも流行っている感じがありますね。いわゆるSFプロトタイピングの人気も顕著です。企業も、人々も、未来がどうなるか知りたがっている。

ムーンショットプロジェクトみたいなものはあまた立ち上がっているわけですが、みんなさまざまな葛藤を抱えていると思うんですよ。おそらくそれらは、事業の出資者たちの「何にお金をかければ社会が良くなるのかわからない」という悩みに端を発しているんじゃないでしょうか。テクノロジーを進化させたいが、それで社会がどう変わっていくのかわからないし、どういう指針を持って何を支援していけばいいのかわからない。でも、みんなその先にはすごく興味がある。僕もその気持ちはよくわかるんですよ。ただ、未来がわかるんだったら僕は小説なんて書かない。株買ってますよ(笑)。

九法:(笑)。とはいえ、作品を書く上では小川さんも「2050年」について考えることもありますよね。どんな切り口から発想していくのでしょうか?

小川氏:2050年は、今から27年後ですよね。未来を知りたいとき、僕がよく使う発想法は「27年前」について考えることです。例えば、電話は100年前からある技術で、1970年代には「じきに廃れる」とまで言われていましたが、100年後の今も普通に生き残っています。ということは、おそらく100年後も、声だけで顔が見えないコミュニケーションには一定の価値があるのかもしれない。テキストチャットが使われるようになって久しい世の中ですが、そうやって技術が進歩した一方で、同時に電信や手紙といった旧来の技術に回帰するという現象も同時に起きています。そんなふうに100年前に考えを巡らせると、100年後がおぼろげながら見えてくる。で、27年前はというと、ちょうどインターネットが普及し始めた時期で——。

稲見氏:ロボット史的には、ホンダの人間型自律二足歩行ロボット「P2」が歩き始めたころですね。

小川氏:そうですね。27年前から現在にいたる道程を振り返って、何が変わって何が変わっていないのかがわかれば、自ずと27年後、2050年の社会も見えてくるかもしれません。

九法:お二人はどんな未来を想像されているのでしょうか? ロボティクス技術やSFの観点から見える未来の社会、理想の社会とはどのようなものか、お聞かせください。

稲見氏:少し違った角度から答えていきますが、人型ロボットの「人型」という概念を変えてみたいという欲望が自分にはあるんです。私が小学生のころは、絵の具に「はだいろ」がありましたが、今はもうないですよね。これはポリコレ的にどうのという話ではなくて、つまり世界中の人に会っていれば、肌の色が一色ではないことはわかるわけです。同様に、人型といっても、それは「はだいろ」のように狭小な視野から生まれた概念なのではないかと。頭があって、両腕があって、両足がある形態だけを人型と呼んで、はたして良いのだろうか。

カーボンニュートラルの未来世界では「森と一体化した」都市像がよく掲げられていますが、森の中であれば、例えば蛇のような形態の方が動きやすいかもしれない。未来では、ロボットも人間も環境や志向に合わせてトランスフォームできて、そうした存在をも前提とした社会がデザインされている可能性もある。ダイバーシティーやインクルージョンが推進される現代にあっては、その想像はより切実な意味を持つはずです。

私たちが「阿修羅像」にインスパイアされて開発した、肩に付けた第三・第四のロボットアームを足で動かせる「MetaLimbs(メタリム)」は、身体性を拡張し、自在に編集するロボットアームです。社会の中でダイバーシティが重視され、倫理観が変わることで「人型」という概念にも変化が起こったとき、この研究は初めて「成功」するのではないかと思っています。

小川氏:技術の進化よりも、それを受け入れる人間側の「倫理」の進化の方が速いですよね。もちろん、そもそも厳密に比較できるものではないのですし、テクノロジーが目覚ましいスピードで進歩しているのは言をまたないわけですが、特にロボティクスにおいては顕著にそれを感じます。

小川氏:古くはカレル・チャペックの時代からロボットの反乱は想定されていて、AIもすぐにそうしたリスクと結びつけて考えられるようになりました。ロボティクスに対しては「〇〇してほしくない」というネガティブな想像や願望が先行しがちです。つまり、倫理がテクノロジーに先行している。だから、人々がロボットやテクノロジーに対してどう考えるべきかという枠組み・倫理観をつくることもまた、技術開発と同時に進めるべきことなのかなと思いますね。

稲見氏:たしかに、個人の倫理観のアップデートは速い気がするんですが、それがコミュニティーとなるとどうでしょう? 世代間によってテクノロジーの受け入れ方は違うので、社会全体で見たときに、倫理のアップデートはモザイク状に進んでいくことになる。個人の倫理観の変化は、すぐさま社会の倫理観を変容させることにはならないのかもな、と。

小川氏:そうですね。昨今は反対者の声が拡散しやすくなっていて、それが一定程度、社会のアップデートを阻んでいる感じもあります。そんな中でテクノロジーを前に進めていくためには、研究者はもちろん、出資者や恩恵を享受する人たち——つまり、倫理観のアップデートを済ませた個人の頑張りが必要だなと思います。そういう人たちが、いかにテクノロジーを支えられるかに掛かっている。

九法:「日本ではイノベーションが生まれない」という声はよく耳にします。なぜ生まれないのか。あるいは、どうすれば日本がイノベーションを生む土壌になるのか。この点について、お二人の考えを聞かせてください。

稲見氏:インベンション(発明)はたくさん起きていると思うんです。実際、日本の発明件数はそれなりに多いですし。ただ、それが社会的な価値と結びついていないのが、日本のイノベーションの問題なんだと思います。例えば、富を得た会社がさらなる研究開発やインキュベーションを支援しているケースは少なくないですよね。シリコンバレーの場合はそれを巨大なベンチャーキャピタルがサポートしていて、日本の場合は、例えばNTT Comのような会社がサポートしている。そういう企業の周りには「やってみたい」という気概を持った人たちも集まってくるでしょうね。

ただ、伝統ある大手企業に集っている安定志向の人と、スタートアップを志望するチャレンジ志向の人は、コミュニティーが違うんですよ。大手企業が今本当に欲しいのはおそらく後者の人材ですよね。ただ大手企業の看板で求人をすると前者が集まってしまう。一方で大手企業が内側にスタートアップ志向の人材を抱えても、内部のルールや同調圧力がその人のポテンシャルを阻害するかもしれない。そんなジレンマもあるでしょう。

「能力は身体の内側に帰属しているものではなく、環境との相互作用そのものである」という考えは、私が人間拡張の研究をして分かったことのひとつです。つまり既存の環境に同調させるのではなく、「環境からつくっていい」「ルールからつくってもいい」と考えることが、イノベーションの第一歩なんじゃないかと。

かくいう私たちが提唱している、テクノロジーで人間の運動機能を拡張させて行う「超人スポーツ」も、そんな考えから生まれています。サッカーではパッとしなかった人にバレーボールをやらせたら、ものすごく上手だったということは往々にしてあります。であれば、既存のスポーツとはまったく違う新しいスポーツ(=環境)ができたら、これまで発露していなかった未知なる才能が見つかるかもしれない。

小川氏:おもしろいですね。「環境が人のポテンシャルを引き出す」「環境からつくっていい」という考えは、その通りだと思います。日本の企業はもっとインキュベーションに積極的になっていいと思いますね。PCやインターネットのような、世界を一変させるようなテクノロジーによって社会が変わった先では、もしかしたら今考えているお金の価値だってラジカルに変わるかもしれない。

あと、イノベーションに必要なのは「暇」だと思っています。暇なときって、当然やることがないので、普段興味を持たなかったことにも関心を寄せたりしますよね。僕の小説のアイデアも、暇なときに読んだ本の内容から生まれていることが多い。稲見さんがお話ししていた「環境」ではないですが、自分の持っている情報と新しく手に入れた情報が結びついたとき、アイデアが生まれるのだと思うんです。

ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク、バラク・オバマ、ビル・ゲイツ……彼らはみんなSF小説が好きで、時間があるときは読んでいるといいます。そういう事例を挙げて「ビジネスマンは教養を持つべき」みたいな風潮もありますが、そんな高尚な感じじゃなくていいんです。ただ、暇なときに気が向いたら、これまで興味を持たなかったことをやってみる。それだけでイノベーションが生まれる可能性は上がると思うんですよ。

九法:ロボティクスは単にロボット技術の進化を目指すものではなく、ロボットと人の関係を考える学問のようにも思います。私たちは、今後ロボットと向き合っていく中で、人間そのものへの理解を変えていくことになるんでしょうか?

小川氏:ダグラス・R. ホフスタッターが「心とは何か」という問いにおもしろい定義で答えています。彼は心を「機械がまだ実現できていない何か」だと言います。つまり、人間はこれまで自分たちが「心」の作用と信じていたことを機械ができるようになるたびに、心の定義を変えてきたと。ロボットについて考えることは、人間について考えることとほぼ同義だと言ってよいと思います。なぜなら、ロボットの開発が進むことで、あるいはロボットが人間に近づけば近づくほど、「人間とは何か」という定義は果てしなく更新されていくからです。

ロボティクスの進展が社会をどう変えていくかはわかりません。しかし、おそらく確かなことは、人間の「人間性」はロボティクスの進展によって変化していくということです。ロボットが人間に肉薄し、それまで人間性を担保してきたあらゆる要素をロボットが具備していった先に、一体何が残るのか。一人の作家として興味があります。

稲見氏:名人に勝った将棋AI「Ponanza」などの例もそうですが、テクノロジーに負けても、人はすぐに傷つかなくなる。自動車が人より速くなっても人はマラソンランナーを応援していて、つまり「人は人を応援したい」というファンエコノミーは変わりませんでした。自動化が進めば、一方で手作りや手仕事の価値が見直されたりもする。ロボティクスの進化の先で変わっていくことと変わらないことというのが、ビジネスのヒントにもなっていくかもしれませんね。

ロボティクスの未来についてさらに知りたい方は、

2100年までに予見される技術革新や社会動向などをまとめた

OPEN HUB Virtual Park内「未来年表」ロボティクス編もぜひご覧ください。

OPEN HUB

THEME

Partnership with Robots

#ロボティクス