01

2025.07.18(Fri)

目次

松岡和(以下、松岡):池上先生は「あらゆるものに生命性をインストールすること」をミッションに「ALife(人工生命)に特化した世界唯⼀のテクノロジー企業」であるALTERNATIVE MACHINEを立ち上げられています。まずは、池上さんが定義する「生命性」とはどのようなものなのか、教えていただけますか。

池上高志氏(以下、池上氏):生命性の定義は私の中でも微妙に変遷し続けていますが、1つの要素は「自律的である」ということです。どうしてそう動くのかがそれをつくった本人にもわからないような、中身がブラックボックス化したもの。そうした「仕組みはわからないが自律的に動き、外部から制御不能なもの」が生まれたとき、「生命性がある」と言えるのではないかと思っています。

成熟した技術や社会は、必然的に生命的になっていくと思っています。だからこそ、ALTERNATIVE MACHINEでは、生命性をポジティブに捉え、それをベースにした技術や社会について考えています。

松岡:「つくった人自身にも、どうしてそう動くのかがわからない」という点はAI(人工知能)などの既存技術と明確に異なる点ですね。しかし、それでは使う人が困りませんか?

池上氏:そうでしょうか。ディープラーニングの領域では、すでに人間の理解の範疇(はんちゅう)を超えた進化が起きています。たとえば、OpenAIが開発した大規模言語モデル(LLM)のGPT-3は、5兆個ものコーパス※ を学習させ、パラメータの数だけで1750億もあります。パラメータの数がここまで膨大になってくると、中で何が起こっているかは、もはや誰にもわからないでしょう。

※コーパス:自然言語の文章を体系的に集積した言葉のデータベース

それでも、私たちはシステムを使うことができる。中身がよくわからなくても、社会の役に立つようなアウトプットをしてもらえれば、それでいいわけです。私たち人間も、相手の中にあるアルゴリズムがわからなくても、コミュニケーションをとれるように、機械を生命のように扱い、コミュニケーションをとるべき時代になっているということです。

松岡:現在はテクノロジーを用いた社会課題の解決がさまざまな場面で求められています。あらゆるものが「生命的」になっていくことで、社会にはどのような利益がもたらされるのでしょうか。

池上氏:これまでの技術や社会は、人間の世界観・倫理観にもとづいて発展してきました。AIも、人間の世界観・倫理観を壊すことのないように設計されていますよね。

人間中心の世界観を手放すことには、根強い抵抗感があります。しかし、気候変動やグローバリゼーションといった課題に対処するためには、「人間にとって」「人間のために」という前提を見直し、地球を含めた生態系としてどういう方向に動かすべきかという考え方にシフトしていく必要があります。

そのためには、それぞれのシステム固有の「自律性」、すなわち「生命性」を保ち、人間も含んだそれぞれにとって、よりよい社会にするために取り組んでいくことが有効だと考えています。

松岡:将来的に「生命性」がインストールされたプロダクトが生まれていくとして、どのようなものが考えられますか?

池上氏:たとえば、「盲導犬のようなナビゲーションアプリ」でしょうか。現在も、振動や音声によって目の不自由な人の歩行をサポートしてくれるスマートフォンのアプリはあります。しかし、盲導犬が提供している価値がはたして、そうしたアプリと同じなのかと考えると、盲導犬と既存のアプリの間には、質的な差があることがわかります。それは信頼度の問題かと思います。

歩いている途中に突然盲導犬が止まったら、「何か障害物があったのだろう」「この子は大丈夫か」と心配するでしょう。でも、これがアプリだと「なんで動かないんだ」「壊れたのか」とイライラしたり、不安になったりする。AIと人の間にはつくり出すことのできない盲導犬と人の関係のような信頼性を構築できる、そんな自律的・生命的システムをつくろうというのが、人工生命の研究でやろうとしていることです。

松岡:なるほど。相手との信頼関係というのは、律動のシステムが把握できるからではなく、それが自律的だからこそ結ぶことができるわけですね。

池上氏:「生命性」がもたらすのは、単なる便利さだけではありません。たとえば、飛行機は鳥の形を模してつくられましたが、実際に鳥のように考え、飛ぶ自律的な飛行機があったとしたらどうでしょうか。

そんな飛行機は、ロサンゼルスに行こうと思っても途中で引き返してしまうかもしれないし、ハワイに行ってしまうかもしれない。インフラとして使えない? たしかにそうですね。でも、飛行機は墜落することがあるけど、鳥はめったに落ちない。だったら鳥に乗る方が安全なんじゃないかと、僕なんかは思うんです。

「わからない」ことが「生命らしさ」と言いましたが、わからないからこそ、信頼して任せ、そこにフレンドシップが育まれる。効率性や最適化を目指すのではなく、わからなさとその上に成り立つ信頼性を追求したシステムをつくってこそ、社会は変わると思っています。

松岡:「最適化をしない」「効率性を目指さない」「わからないから信頼する」、現代のものづくりの思想からすると、なかなか出てこない視点ですね。

池上氏:そうですね。でも、自然界にあるものは、全然最適化されていないんですよ。化学反応を媒介する酵素も、山でたとえるとちょうど中腹くらいの効率性です。

では、なぜ自然が一番効率の良いところまで一気に進化させないのかと言えば、いつも未来に対して準備しているからです。進化が適応しようとしているのは、現在ではなく常に未来に対してです。

機械も企業も、現在における最適化を追求しますよね。一方、生命システムの最大のポイントは、未来に対する適応性にあります。あえて効率性を最大化せず、バッファを用意しておく。これが、何が起きるかわからない未来に適応するための仕組みであり、生命の進化がたどり着いた答えなのではないか。

松岡:生命でないものに生命性を宿す。それはもはや“神の所業”であり、一見不可能なことのようにも思われますが、池上先生は、これに対しどのようにアプローチされているのでしょうか。

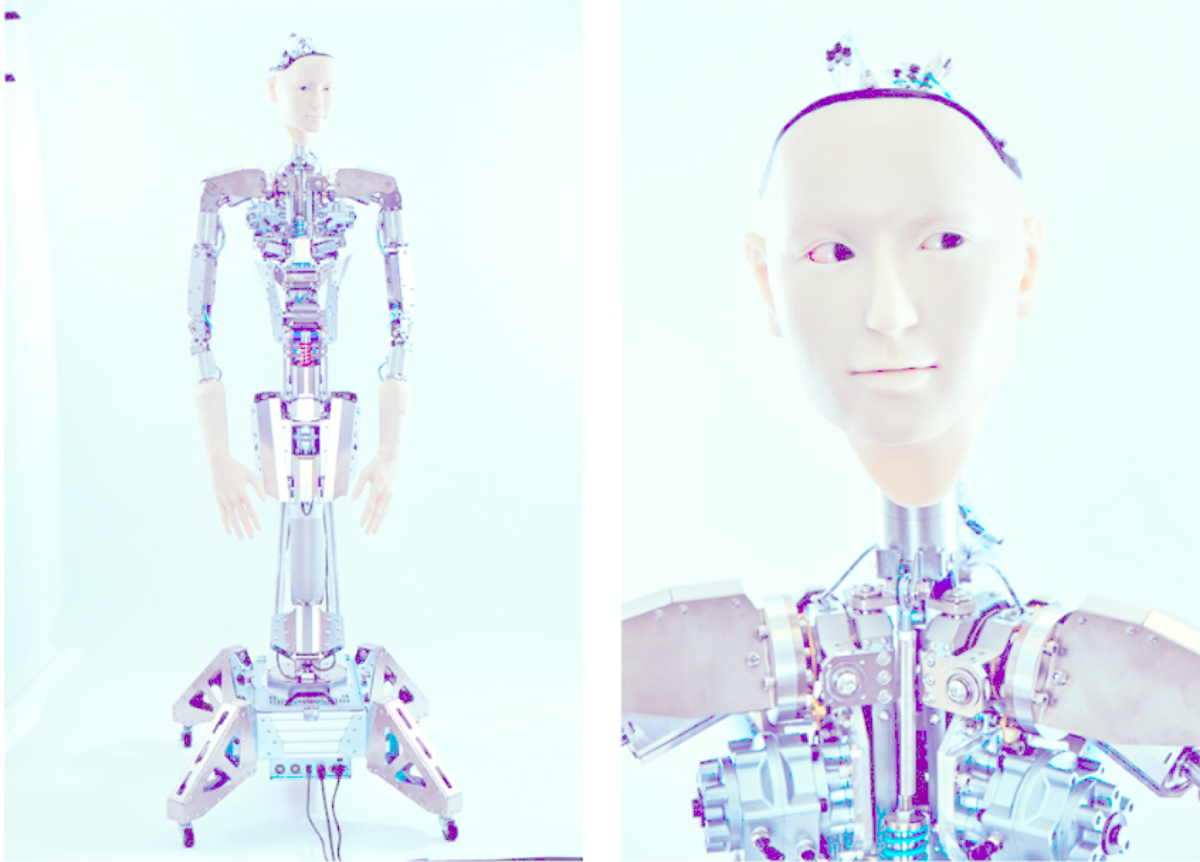

池上氏:1つは、大阪大学の石黒浩さんと開発したアンドロイド「機械人間オルタ(以下、オルタ)」です。オルタの動きは事前にプログラミングしてつくったものではなく、温度や湿度、明るさ、人との距離といった情報をセンサーで感知し、人間や動物の脳にあるニューロンの活動を模倣したニューラルネットワーク※ で処理、動きに反映することで、リアルタイムに生成されています。また、過去の行動を記憶し、よりスムーズに動けるよう学習、成長していく仕組みが備わっています。

※ニューラルネットワーク:脳神経細胞(ニューロン)の神経回路網を人工ニューロンという数式的なモデルで表現したもの

このプロジェクトは「Offloaded Agency / 心とは外からやってくるものである」という概念にもとづいています。これは、狼に育てられた子どもが狼らしくなるように、あるいは人間に育てられたサルが人間らしいふるまいをするように、心は外部からもたらされるという考え方です。人工生命の研究を続けるなかで、最近はそう考えるようになりました。

乳幼児が親の顔マネをするなかで、多分「心」を獲得していくように、アンドロイドも人のまねをし続けることで、アンドロイド同士では決してたどり着けないような所作や心の形を獲得できるのではないか。これが、オルタ・プロジェクトでやろうとしていることです。

松岡:8月に公開され話題になったグッチのCM「Kaguya by Gucci」には、オルタ4が出演していましたね。オルタのバージョンはどのように進化してきたのでしょうか。

池上氏:バージョン1は、実証実験も兼ねて、日本科学未来館に1週間展示し、「動かそうと思った方向に手を動かす」「人が来たら手を挙げる」という動きを学習させました。

バージョン2では、もう少し意味のある動きをさせてみようということで、オルタに人間のオーケストラの指揮をさせる「アンドロイド・オペラ」というのをやりました。

バージョン3では、「やっぱり目があった方がいいじゃないか」ということで、カメラを付けて視覚情報を得られるようにしました。視覚情報も聴覚情報も触覚情報も、入ってしまえば神経細胞のパターンに変換されてしまうのですが、外からいろいろな情報の流れがある、そこが「生命になる」には大事だと思われるのです。バージョン4は大阪芸大にありますが、オルタの自由度を増やし、頑丈にしたようです。

松岡:なぜ、オルタに指揮をさせようと思われたのでしょうか。

池上氏:オルタにできそうな意味のある動きということで、踊りや指揮などいくつか候補を出した中から選んだのですが、先ほどの盲導犬の例ではないですが、指揮者はメトロノームに置き換えられない。指揮者にしかない機能がある。演奏者との信頼関係とか、共創性のようなものですね。もちろん指揮者の「曲の解釈」というものもある。そういうものをオルタで生み出せないかと思い、指揮をやってみることにしました。当初考えていたより、ずっと難しかったですが。

松岡:具体的に、どのような難しさがありましたか?

池上氏:ニューラルネットワークがエンジンであるため、完全な周期運動がつくれないんです。いつも揺らいでる。そのためリズムに「ゆらぎ」が生じてしまい、「音楽家が合わせられない」という問題が起こりました。最終的には、“ゆらぎ”を一定範囲内に収めることで、指揮らしさをつくり出すことができました。

一方で、この「ゆらぎ」こそがメトロノームにはない生命性であり、人間の指揮のような相互作用を生み出す源泉です。演奏によってオルタの動きが変わる一方で、人間もまた、オルタの指揮を注意深く見ることで、オルタの指揮が成立するように変わっていく。

そうした“心の交換”を行っていくなかで、信頼関係や愛情が形成されたりする。僕は、この人工生命に相対するときの人間の心の変容こそが、人工生命における重要な部分だと考えています。

松岡:人工生命には、非常に大きな可能性がありつつ、日本ではまだそれほど注目が集まっていないように感じます。最後に、人工生命の研究が今後さらに発展していくためにはどのような取り組みが有効か、アイデアがあれば教えてください。

池上氏:小学校などの早いうちから、人工生命や複雑系のような分野に触れる機会があるといいんじゃないかと思っています。いまの学校教育のカリキュラムは、簡単そうなことから教えて、最先端のことを最後に取っておくような順番になっていますが、それをひっくり返してしまう。

だって、大事なことって変わるじゃないですか。それなのに、学校教育のカリキュラムは何十年も前からほとんど変わっていない。20世紀最大の成果である相対性理論や量子力学、カオス理論のような領域は、大学の授業でもほとんど触れられない。そこまでたどり着かないからです。

実際に以前、サウジアラビアの女子高生たちに授業をする機会があり、「カオスと自由意志について」というテーマで授業をしたのですが、すごく面白がってくれました。こうした領域を学ぶのに、難しい数学の知識は必要ありません。認識論やものの考え方の話だからです。なので、今後は小中学生などの若い人たちに、複雑系や人工生命について教える機会があったらいいですね。

松岡:そうですね。最適化の追求ばかりが叫ばれているビジネスの世界ですが、それを繰り返すだけで本当に社会が良くなるのか、いま一度考え直してみる必要があると思います。OPEN HUBの共創プロジェクトでも、「わからなさ」をコンセプトに思考を巡らせることも大切かもしれませんね。本日はありがとうございました。

OPEN HUB

THEME

Creator’s Voice

#クリエイターインタビュー