01

2025.07.18(Fri)

目次

田中聡氏(以下、田中氏):昨今の人材マネジメントに関するトレンドですが、ここ20年ぐらい前より「make or buy」、つまり育成(make)か採用(buy)かという議論があります。人材の流動性が高まると企業にとって育成するインセンティブがなくなり、多くの企業は他企業が育てた人材を引き抜けばいいという「buy」の発想に傾倒しがちだと考えられていますが、私はむしろ人材流動性の高まった今だからこそ、「make」の重要性が高まっていると考えています。

大事な点は、個人がどういった理由で企業を選ぶのか。特に最近の学生たちは「成長」がキーワードになっています。その会社を辞めるときに、次のキャリアの選択肢が狭まるような会社には入りたくない。その会社で専門性やスキルを身に付けて、将来の選択肢をできる限り多く持っておきたいと考えているようです。現時点で明確にやりたい仕事がなくても、数ある選択肢から選べるようにしておきたいと。そして、その幅を広げてくれるような、人材育成に投資をしている企業を選ぶ風潮があります。

実際、成長に意欲的な優秀人材を積極的に採用しようとする企業ほど人材育成(make)に投資しています。つまり、冒頭にご紹介した「make or buy」という二項対立の考え方がそもそもナンセンスで、「make & buy」という新たな図式で育成と採用の関係を捉え直す必要があるということです。

田中氏:これまでの人材マネジメントでは、20代は見習い期間としてさまざまな部門や仕事を経験して「一人前の会社人間」になってもらい、その後、油の乗った30代、40代の時期を部門の稼ぎ頭として会社に貢献してもらう。そして、成長に陰りが見え始めた40代後半くらいから急に「これからはキャリア自律の時代だ」といって他社への転職を促すような働きかけを行なってきました。

その結果、個人からすれば「会社に裏切られた」「これまでの貢献は一体なんだったんだ」という不満だけが残ります。これは個人・組織双方にとって望ましい別れ方ではありません。このようなことが起きないように、今ではより若いタイミングから個人が自分自身のキャリアを描いて自己決定していく。また、企業は個人が自らキャリアを描き、主体的に自己決定できるように必要な支援を適切なタイミングで行うことが求められています。

そのための第一歩は、「個別の人事管理」です。まずは20代といった年代や何年目といった年次で区切らないこと。「この年代にはこのアプローチが効く」という魔法はありませんし、企業の寿命よりも個人の人生の方が長い時代に突入しています。転職が当たり前になりつつある中、企業としても、社員一人一人がどのような動機で仕事をしているのか、強みが何か、将来のキャリアをどう描いているのかといった個別の情報を把握し、上司(管理職)と人事部がチームになって、社員の自律に必要な支援を推し進めていかなければならないでしょうね。

大原侑也(以下、大原):私たちとしても、社員一人一人に魅力ある仕事を提供し成長の機会を与えることで、企業に定着してもらう形がベストであるものの、人材流動は避けては通れないと考えています。新卒だけでなく、中途採用の社員もしっかり育成することで、どの世代にとっても魅力ある企業になると感じています。

ただ、転職に抵抗が少ない若手世代と終身雇用が前提にあった世代間のギャップは感じています。終身雇用が当たり前の世代は、今まで会社から与えられたミッションを遂行してきたため、40歳や50歳になって急にキャリアチェンジを勧められても、戸惑うのは仕方ありません。そのため、自社だけでなく社会で通用する普遍的な価値・スキルを備えていくことは、若手層だけでなく中堅やシニア層にとっても重要になってくると感じています。

田中氏:40代は難しいフェーズで、多くの企業が第一次選抜を終え、個人がキャリアの天井を知り始めるタイミングになります。以前、法政大学大学院石山恒貴研究所とパーソル総合研究所で行った調査では、キャリアの現実(限界)を実感する時期を意識し始めるタイミングは42.5歳とされています。

そしてそのタイミングで、「いつかは課長」「いつかは部長」と出世を前提にしたキャリア観から脱しなければなりません。順風満帆な時期は出世を前提にしたキャリア観に違和感がなくても、昇進に恵まれない時期やキャリアの終わりを意識し始めると、心は自然と揺らぎます。

そこで、心の支えになるのは自分の内なる声です。「役職」や「部下の人数」といった他者の物差しではなく、仕事のやりがいや充実感といった自分自身の物差しで、幸せを感じとれるようになると、40代以降も外部環境の変化に一喜一憂することなく、自分らしいキャリアを歩めると思います。

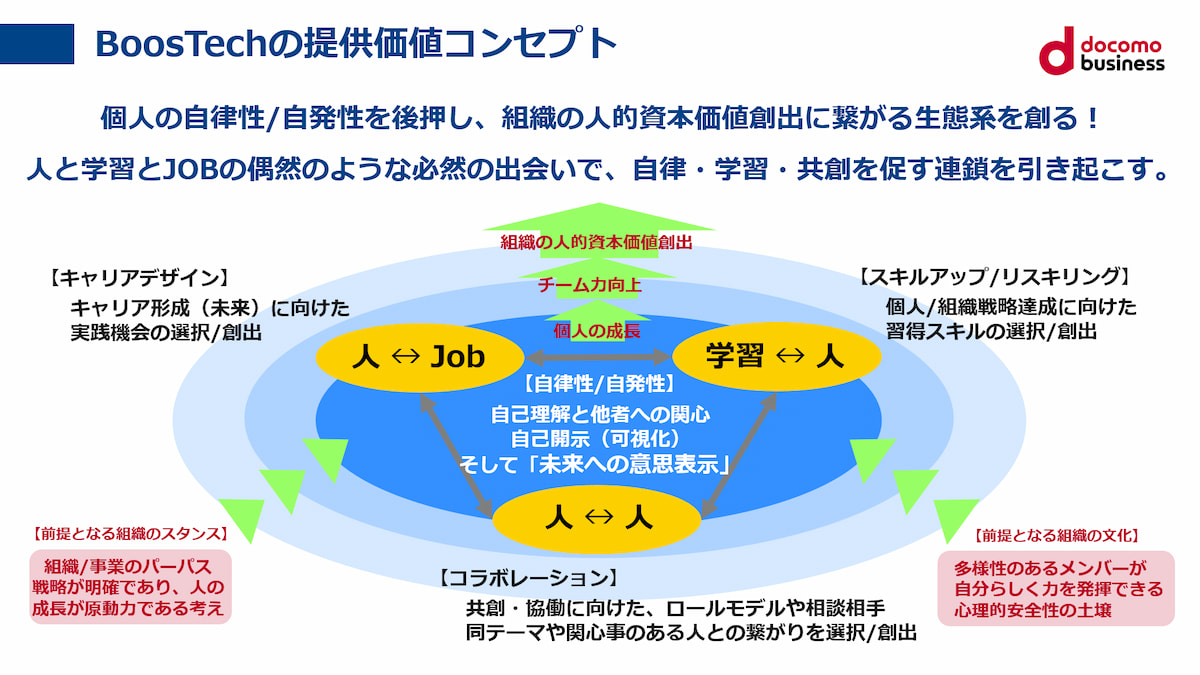

大原:今後リリース予定の「BoosTech」は、まさに社員(個人)自身によるキャリアデザインの一助になろうと考えています。早いタイミングから社員全員が自律性を持ち、それぞれ異なる幸福感、価値観の発見を後押しできる仕組みを目指しています。

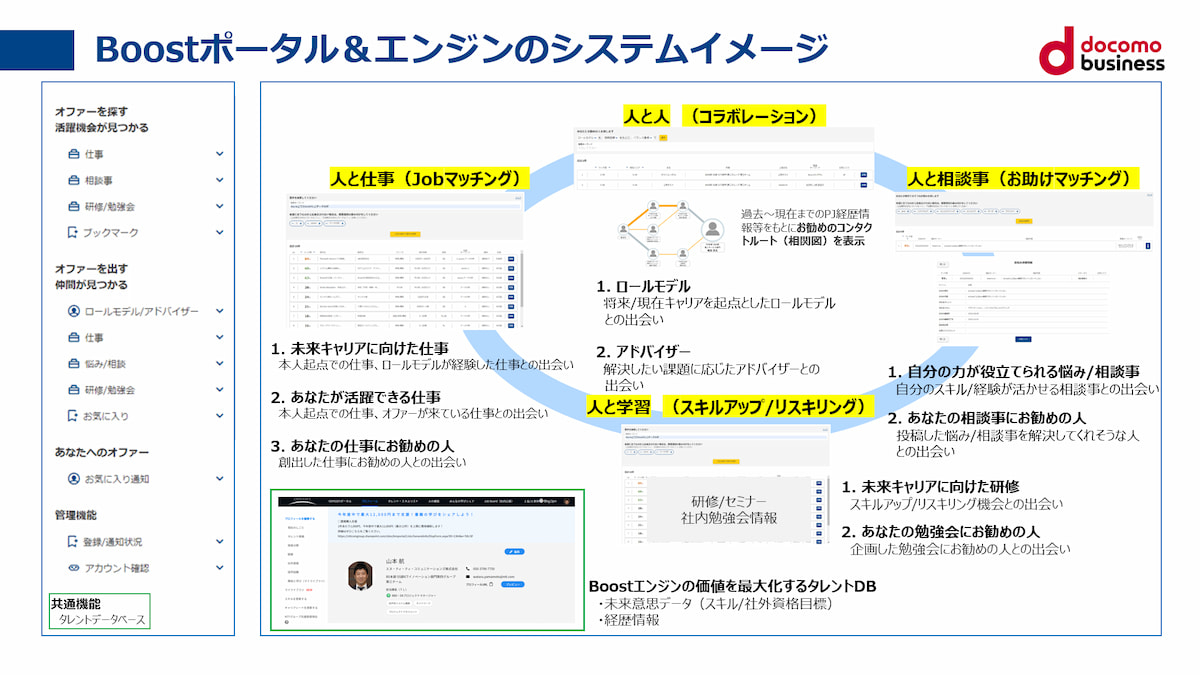

具体的には、お客さまと目的と課題を共有して運用範囲を設定した上で、スキルなどを可視化したタレントデータベースと、データに基づいたジョブマッチングなどを行う「Boostエンジン」によって自律・学習・共創の連鎖を起こします。

企業は自分の働く意味、幸せ、将来のやりたいことに気付きを与えるような仕組みを構築して、個人が自律を考える文化や組織風土を醸成していきたいですね。

田中氏:モチベーション理論の研究者である心理学者エドワード・デシが提唱した、内発的動機付けを促すための3大要素として「自律性」「有能感」「関係性」があります。中でも、個人が数ある選択肢から意思を持って自己決定する「自律性」の重要性が指摘されています。

一方で最初から本人のやりたいことが決まっていて、その選択肢が目の前に提示されたら選び取れますが、必ずしもやりたいことが最初から明確な人というのはそう多くありません。自分に何が合っているのかも分からない場合には「他者の働きかけ」が必要となります。

周囲からのモニタリングとフィードバックを繰り返す中で、本人が自分自身のやりたいことや成長を少しずつ実感していくものです。そこで上司が果たす役割は小さくないのではないかと思います。

「BoosTech」は「自律性」「有能感」「関係性」のすべての要素を促すためのプログラムになっているのではないでしょうか。

大原:現在は、「BoosTech」を他者とのマッチングでも活用できればと考えています。もちろん相談相手は上司の他にも、先輩や同僚の場合もありますから、コロナ禍でリアルなコミュニケーションが取りづらい現状で、人と人のつながりを活性化できる仕組みにしたいと考えています。

ただ、今までの日本の義務教育では自律性を育てるカリキュラムが少ない中で、企業に入ってから自律性を育てることができるのかという点は、大きなチャレンジだと感じています。

田中氏:そもそも、人から与えられた問題を解決する能力(問題解決能力)と、自ら問いを立てて行動する能力(問題設定能力)は、必ずしもトレードオフではありません。社員は入社当初は問題解決能力を養い、上司や同僚などとの仕事を通じて他者からの刺激や学びを得ながら、やがて問題提起をするステップに進みます。そして、ミドルマネージャーになれば、自ら問いを立てて、社内外のさまざまなリソースを動員して次世代の事業を作っていくという発達のプロセスを経ていきます。

既存事業では順調にステップアップしていたミドルマネージャーも、新規事業のようなチャレンジングな経験をすると最初は他責思考に陥ることがあります。その多くは、「会社が新規事業を本気でやるという話だったのに、全く投資してくれない」といった、最初に受けた説明との齟齬を感じることが原因で他責思考になります。それでも、半年から数年もすれば、他責思考で考えたところで事態は好転しないと分かり始め、次第に自分の状況を俯瞰して見つめ直すモードに切り替わっていきます。

すると、「なぜ自分は入社したのか」「顧客とはどういう存在か」「そもそも新規事業とは」といった、根源的な問いを考え始めます。やがて、それまでの自らのマネージャーとしての考えや振る舞いを批判的に省みて、少しずつ自律性を帯びていくように変化を遂げるのです。

人間は変われるか変われないかといえば、変わりにくいことは確かといえます。しかし、外部環境など周囲からの働きかけ次第で、人は変わり続けていける生き物です。

逸見宝生(以下、逸見):そうすると、まず鍵になるのは成長や選択、それらを踏まえた自らの「未来への意思表示」になると思います。私たちの「BoosTech」は選択肢を提示する仕組みになりますが、やはり自らの意思で選ぶ決断は最も重要に違いありません。それを社員一人一人に理解してもらい、キャリア構築に前向きな意思を持っていただいた上で、データの開示なども積極的に行ってもらえるようになったらいいですね。

また他者との関わりやインタラクションを起こすような仕組みも「BoosTech」に実装して、人や組織が変化するきっかけを与え続けるようにしたいです。

大原:我々が目指しているのは、企業の業績の向上が究極のゴールであるものの、その一歩手前の人事戦略にも活用できるサービスです。ジョブ型雇用やリモートワーク、年功序列の廃止など世の中の流れが一気に変化する中で増大する人事部の負担を軽減しながら、社員一人一人の能力の底上げに貢献したいと考えています。「BoosTech」では人事部を助け、企業の業績にも寄与していきたいですね。

田中氏:確かに、扱うテーマがこの数年でも目まぐるしく変わり、人事部や人事担当者(以降、人事パーソン)が疲弊している問題はあります。人事パーソン向けの調査を行った結果、大変だと思うことの上位の3つは、「次から次に新しい課題が降ってくる」「仕事の終わりが見えない」「やって当たり前だと思っている」という回答でした。

そして、後者の2つは、人事パーソンの職務ストレスを生む要因になっていることが分析の結果分かったのです。人事部の機能を向上させる上で、これらへのサポートは必須ですね。

大原:HRTechが世の中に多く出回っている中、我々があえて「BoosTech」という呼び方をしている理由は、人事業務効率化の観点のDXだけではなく、本来的な人事の目的に立ち返って自律型社員の育成から組織と文化の変革まで、トータルに提供したいという思いからです。世の中の変化をむしろチャンスと捉えて、人事パーソンもより前向きになれるようにしたいですね。

逸見:そのために私たちが議論しているのは、「BoosTech」を検討していただくお客様に、企業全体の環境づくりにおいて「BoosTech」をどう位置付け、活用し、効果を評価してもらうかという点です。その認識のすり合わせができないと経営陣や人事パーソン、さらにはエンドユーザーとなる社員も「BoosTech」を持続的に活用していく意味付けができないのではないと感じています。

田中氏:「BoosTech」そのものの成果を求めるより、ツールの導入によって企業が本気で個人を見ようとしてくれていると社員に感じてもらえるかどうかがより重要な指標になるかもしれません。もしも、そう感じさせずに時間だけが過ぎると、半年ほどで「なぜあのツールを導入したのか」「どうせ何を回答しても働く環境は変わらない」と思われてしまうでしょう。

導入初期のタイミングで、社員にいかに「自分の日常を変えてくれる有効なツールだ」と思わせられるかどうか。そして、実際にサポートができるかどうかが鍵となるはずです。仮に「BoosTech」を導入して企業の不都合な事実が可視化されたとしても、それを成果と捉えてもらうことが重要でしょう。

大原:従来のような、人が見る人事制度であれば、業務実績や上司からの評価、定期的な面談等の一時的なコミュニケーションで社員一人一人を把握していたと思います。それが「BoosTech」はデータで全社員が可視化できるため、これまでは発見できなかった可能性を見出し、人事パーソンだけでなく上司も今まで以上に一人一人をよく見られるようになるでしょう。これを加速させて個人の成長と組織の人材育成の好循環をつくり、データを可能な限りオープンにすることのメリットを理解していただきたいですね。

田中氏:実は人材育成の本当に大事なことは、働く個人側からすると「しっかり自分を見てくれているかどうか」です。現代はその原点に戻る必要があるのではないかと問われているはずです。とはいえ、人が人を見るには認知的な限界があるものの、それをサポートする「BoosTech」のようなツールがあると、日々忙しいマネージャーや人事にとって非常に役立つのではないでしょうか。デジタルの力を活用することで人だからこそできるサポートを可能にし、人と組織の両輪で成長していく仕組みを構築するのが「BoosTech」の本質的な役割になるかもしれません。

OPEN HUB

THEME

Future Talk

#専門家インタビュー