01

2025.07.18(Fri)

目次

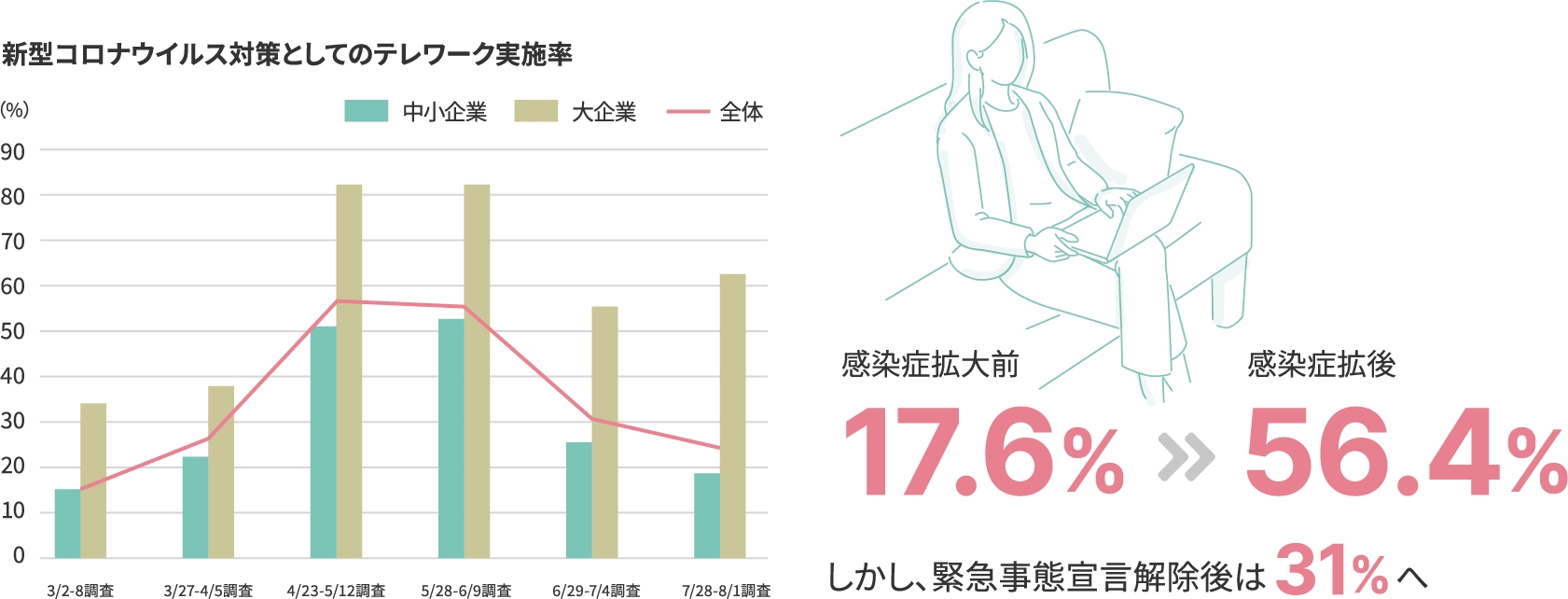

企業のテレワーク実施率は、新型コロナウイルス感染症の影響で上昇

テレワーク導入にあたって求められること

●テレワークができる社内体制

●場所に依存しない業務プロセス

●テレワークができる設備の整備

●セキュリティ強化

など

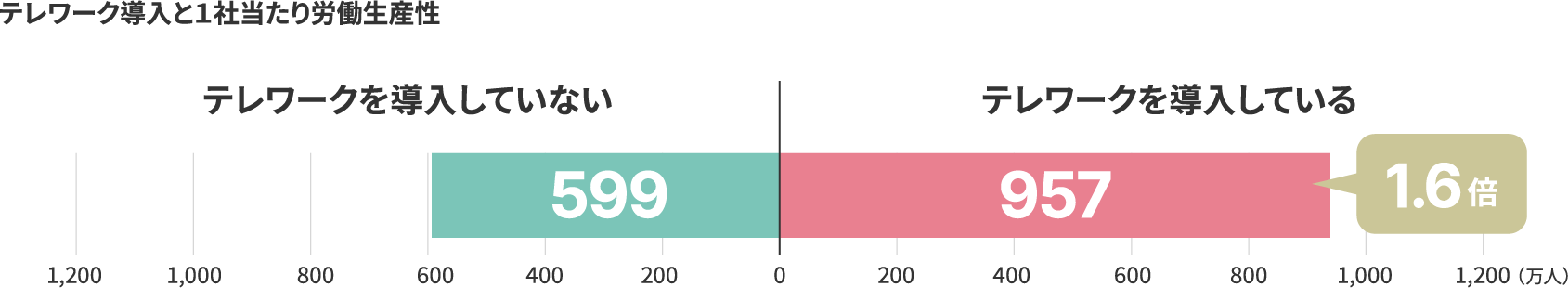

テレワークを導入している企業の労働生産性※は、導入していない企業の1.6倍

※企業あたりの労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷従業員数

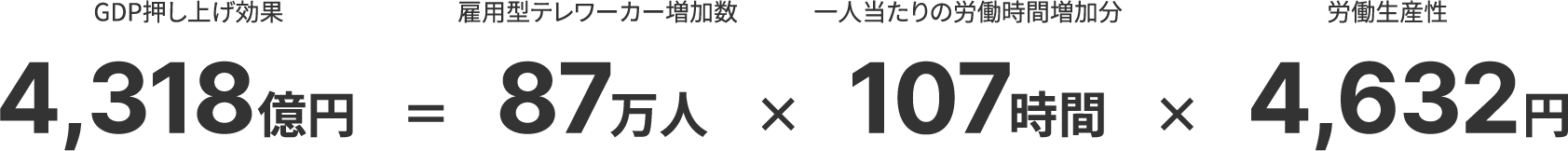

2020年のテレワークによるGDP押し上げ効果は約4,300億円と試算される(2017年度推計)

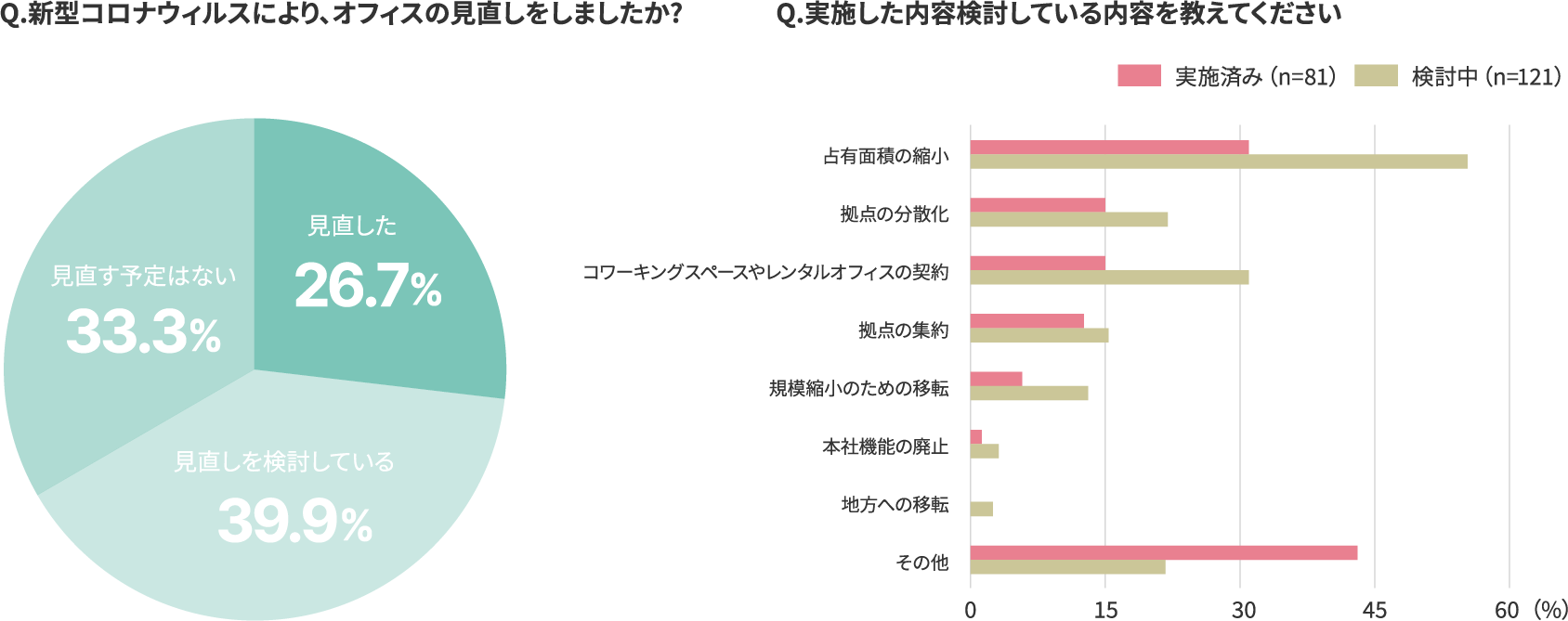

また、オフィスの縮小やサテライトオフィス利用について、ある調査では、回答者の約7割が

テレワークに伴いオフィスの見直しを実施または検討

見直し内容は「占有面積の縮小」が最も多い

オフィス縮小により、大幅なコストカットを実現した企業も

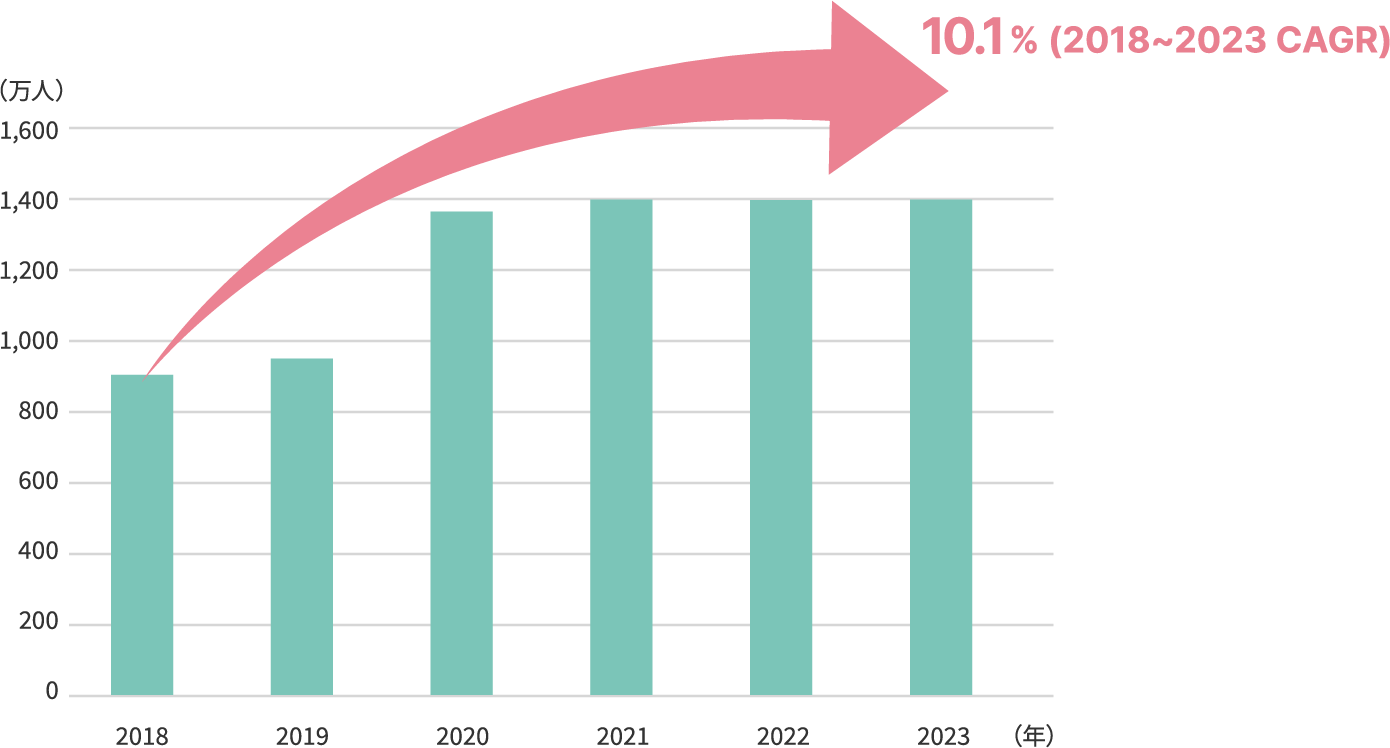

一方、日本国内のサテライトオフィスは2019〜2020年で急速に拡大し、

2023年までの年間平均成長率は10.1%と予測される

また、テレワーク導入拡大でワーケーションにも注目が集まる

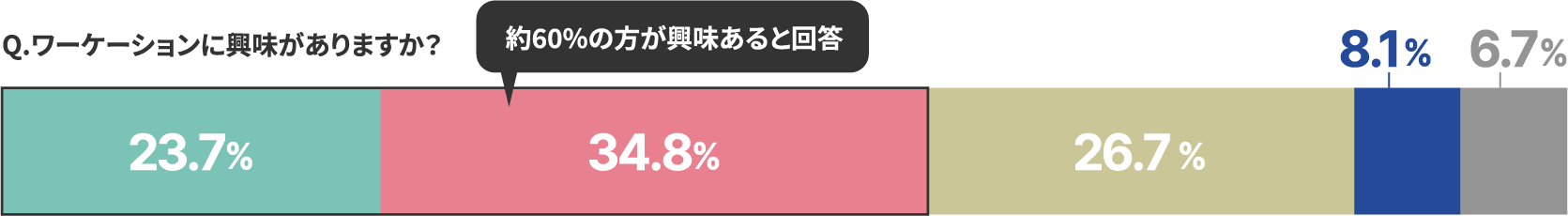

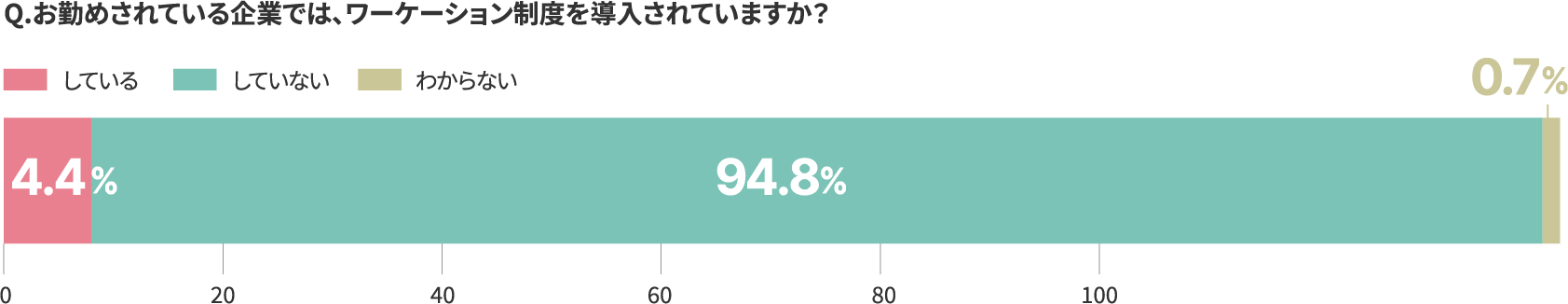

ワーケーションに興味があるのは全体の約60%(2020年)

しかし、すでに導入しているのは4.4%にとどまる

ワーケーション導入の課題

●労務管理が難しい

●制度を利用する従業員が偏る

●セキュリティ面のリスク対策が難しい

●効果の可視化ができない

●業種としてリモートワーク が難しい

など

出典:JTB「ワーケーション導入に関するアンケート調査結果」

https://www.jtbbwt.com/business/documents/whitepaper/detail/id=1492

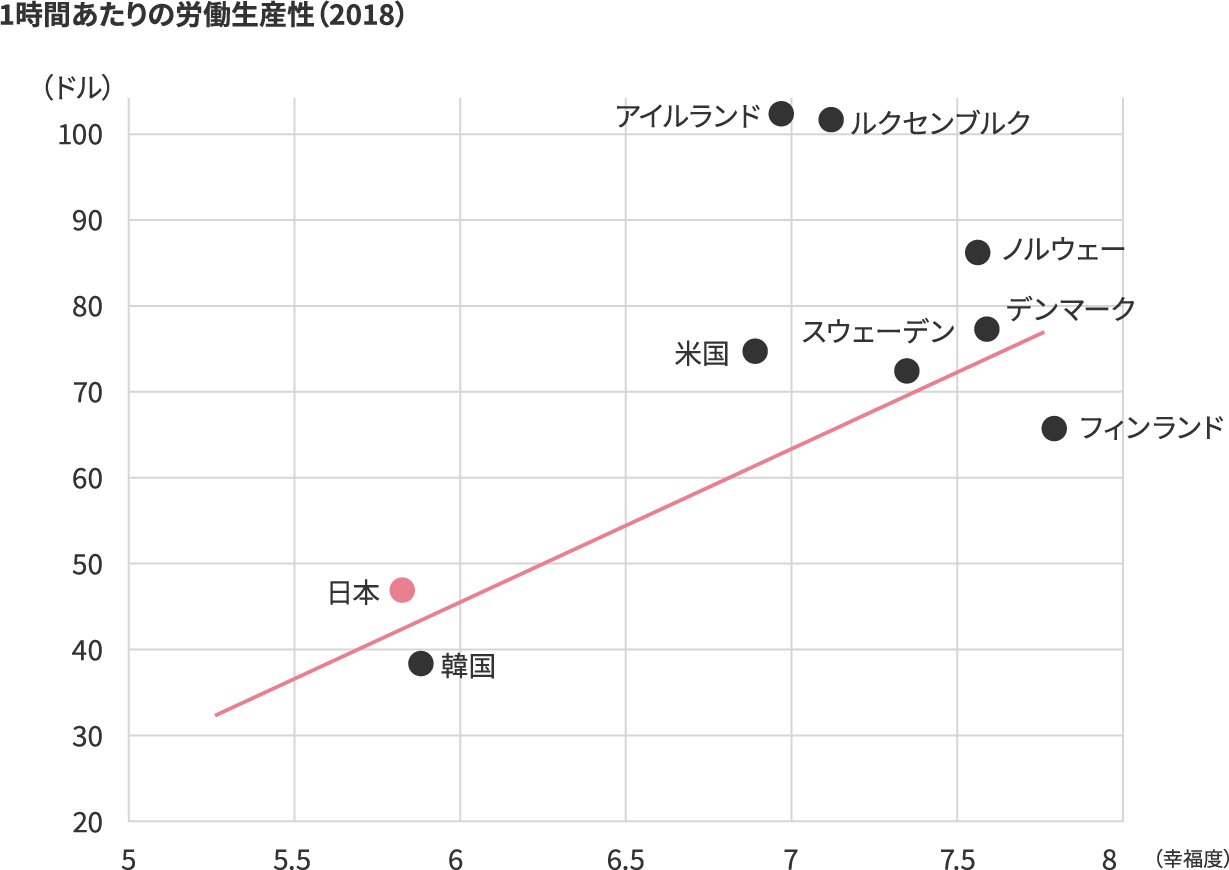

労働生産性と幸福度は相関関係がある

幸福度が高いほど生産性も高いが、日本はOECD諸国で幸福度最下位

幸福度と生産性をともに上げていく必要がある

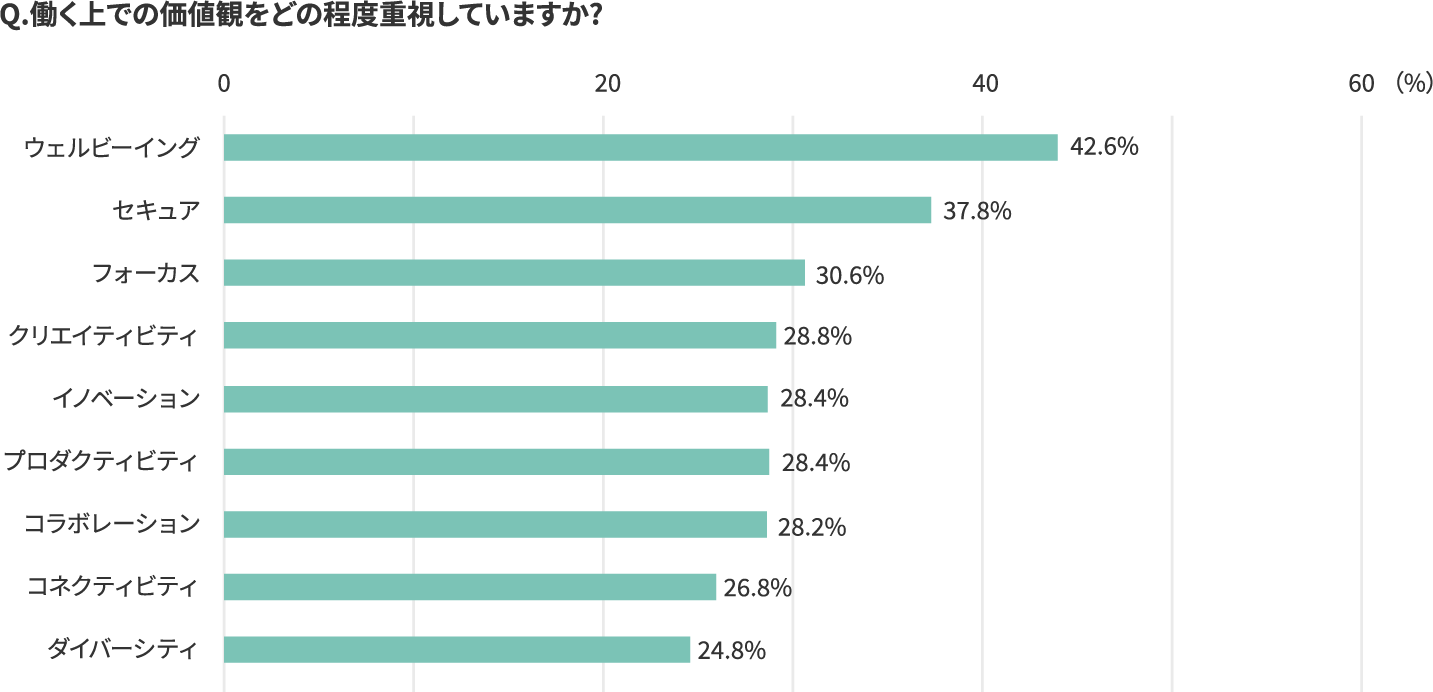

また、従業員20人以上の企業の経営層・人事総務関連層を対象に行った

「コロナ禍長期化における働き方」についての調査では

働く上での重要な価値観に「ウェルビーイング※」を選んだ従業員は最も多く42.6%

※身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念。「幸福」と翻訳されることも多い。

一方、「ウェルビーイング実現への取り組み」を重視している企業は9.2%と対照的

働き方における幸せの4因子

ウェルビーイングを叶えるためには、まず従業員が自由に使える時間の創出が必要

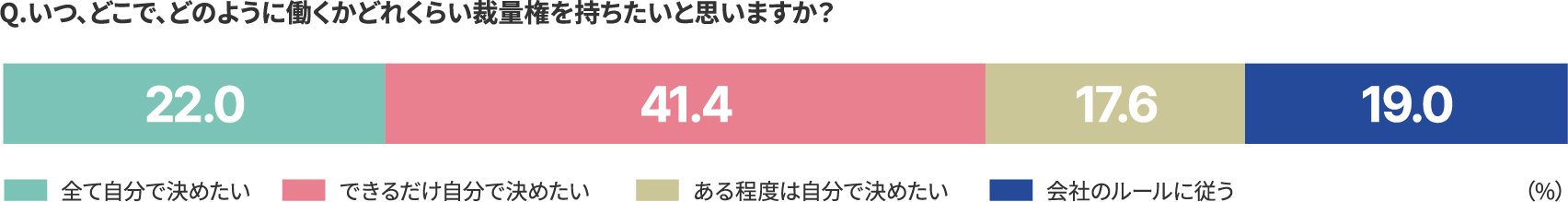

実際従業員20人以上の企業の経営層・人事総務関連層を対象に行った「コロナ禍長期化における働き方」についての調査ではいつ、どこで、どのように働くか、自分で裁量を持ちたいと考えている人が81%にのぼる

また、仕事とプライベートにおけるバランスは「変化に応じて柔軟に選択したい」と回答した人が約50%と最も多く、

その時々のライフスタイルに合わせて、仕事の時間や環境をフレキシブルに整えたいと考える層が多いことがわかる

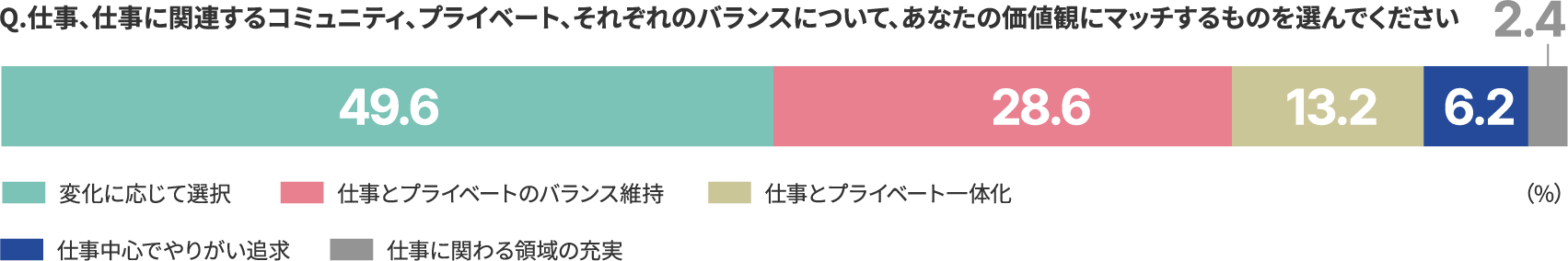

従業員が自由に使える時間を増やすために、テレワークのほか、人事制度として兼業・副業も求められる

しかし、兼業・副業を実施中の企業は9.8%と少ない状況

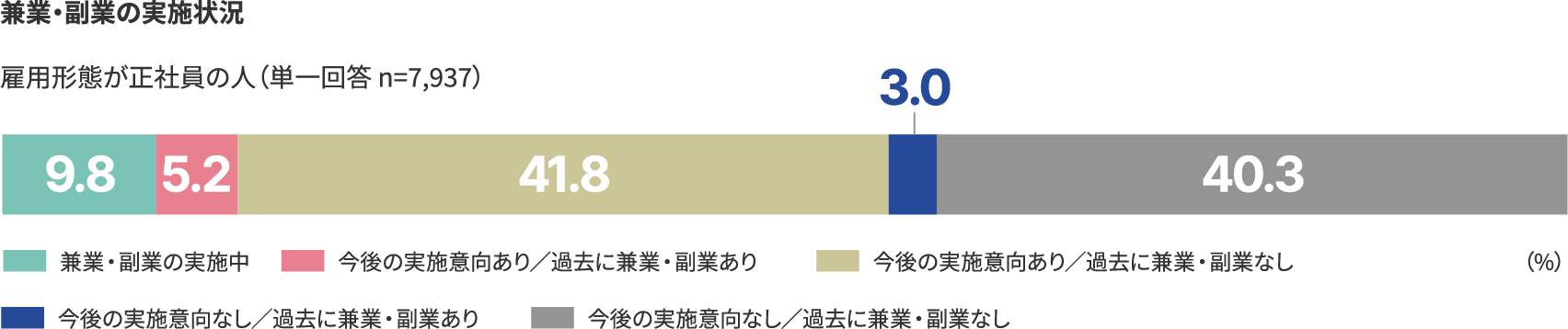

コロナ禍長期化における働き方における業務上の課題TOP3

NTTコミュニケーションズ スマートワークスタイル推進室より

NTTグループではリモートワークが定着し、肯定的に受け入れられていますが、日本全体ではリモートワークに対する否定的な見方がまだまだあります。その原因として、以下の2つが考えられます。

1.雇用主がITやDXに十分な投資をしていないこと

2.従業員一人ひとりの役割が明確でなく、アウトプットで評価する仕組みがないこと

また、これまで管理職の役割として、従業員が勤務時間中にサボることなく、一生懸命働いているかを監視していた企業は、リモートワークに否定的だと思いますが、アフターコロナで一か所集合の勤務形態に戻すと、転職者や新卒が入って来ない状況になり、ハイブリッド・ワークへシフトせざるを得ないと想定します。その場合の勤務場所は、会社のオフィスや自宅、客先、コワーキングスペース、ワーケーション先など他拠点に。どこで誰が何をしているかを管理職が確認し、生産性を上げるためにITツールを使いながらコミュニケーションを取る必要があります。

また、いま多くの企業がリモートワーク、ジョブ型雇用、終身雇用の崩壊、ダイバーシティ、シニア雇用など、複雑に絡み合うさまざまなHR領域の課題に直面していますが、これからの働き方は、「企業主体」から「個人主体」へと変化していくと想定しています。

これまでの終身雇用をベースとした、個人が1社の企業に所属する形態から、副業などでさまざまな顔を持ちながら、「自己成長や社会貢献」など、自分にとって「本当にやりがいのある仕事や楽しい仕事」を選択する形態へ変化していくでしょう。そのため、企業が優秀な人材を確保するためには、従業員の新しい価値観を満たすことがとても重要になり、「従業員満足度」や「幸福度指数」を常にウォッチしながらHR領域の改革・改善のPDCAサイクルを回す必要があるのではないでしょうか。

NTTコミュニケーションズのスマートワークスタイルの取り組みについてはこちらから。

OPEN HUB

THEME

Smart World Now

#スマートワールド