01

2025.03.06(Thu)

この記事の要約

世界的に生物多様性の損失が加速する中、「生物多様性のGoogle」を目指すバイオームとNTTグループが2025年3月から共創プロジェクトを開始しました。バイオームが構築した1,000万件規模の生物データベース「BiomeDB」と、NTTの衛星画像解析技術を組み合わせ、企業・自治体向けの生物多様性モニタリングソリューションを開発します。

本事業は、従来の「環境を壊すほど利益が上がる」経済構造から脱却し、「環境を守ることが利益を生む」新たなビジネスモデルの確立を目指しています。スマートフォンアプリによる市民参加型のデータ収集から始まったバイオームの取り組みが、通信インフラ大手との連携により、企業の環境経営戦略に不可欠な「生物多様性のものさし」として社会実装されます。日本発のネイチャーポジティブ実現モデルとして、世界的な注目を集めそうです。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

生物多様性という言葉自体は聞き慣れていますが、世界経済の課題としてこの言葉を理解している人はごくわずかです。しかし、実は私たちの日々の営みが成り立っているのは、生物多様性があってこそ。衣食住や医薬品、産業基盤、災害の緩和など、多くの恵みをそこから得ているからです。こうした自然の価値は「自然資本」と呼ばれ、世界のGDPの約50%が依存しているといわれています。

それにもかかわらず、大規模な開発やCO2排出による気候変動、外来種の持ち込みなどによって、生物多様性の損失は深刻化しています。IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学―政策プラットフォーム)の報告書によれば、人類の活動によって数十年以内に約100万種の動植物種が絶滅危機リスクに陥るという予測が示されています。地球のインフラそのものが脅かされ、人間の生活基盤を揺るがす現実的な問題となっているのです。

この危機を受けて、国際社会は生物多様性条約を中心にさまざまな取り組みを進めてきました。2010年に名古屋市で開かれたCOP10では国際目標を制定。ところが、2020年の最終評価では20の目標のうち「完全に達成された」と認められたものは一つもなく、「失われた10年」と評価される結果に終わりました。従来のアプローチでは問題解決が困難であることが明らかとなったのです。

その反省から、2022年12月のCOP15では2020年から2030年までの新たな国際目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を採択。2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする「30 by 30」や、企業による自然への影響の情報開示が重点目標となりました。この時、会場で飛び交ったのは「ラストチャンス」という言葉。この10年間が生態系保全の最後の機会だという危機感が、参加各国の間であらためて認識されたのです。

日本では現在、保護地域は約20%にとどまっています。この状況を改善するべく、OECM(Other Effective Area-based Conservation Measures:その他の効果的な地域に基づく保全手段)を活用した、企業や自治体の土地も保護地域として認定する取り組みが進められています。

なぜ、世界規模で関心が高まっているにもかかわらず、思うように成果が得られないのか。苦戦する理由の一つとして、生物多様性分野には気候変動におけるCO2のような統一的な指標が存在せず、地域ごとに基準が異なる点が指摘されています。例えば、温暖な沖縄と寒冷な北海道とでは生態系を同じ尺度で測ることは困難であり、地域ベースの評価が不可欠です。その解決方法として取り上げられているのが、生物多様性の保全や持続可能な利用を地域全体の景観を単位にして考える「ランドスケープアプローチ」。今後、これをもとに各自治体や企業がいかに課題解決に取り組んでいくかが注目されています。

こうした全国規模、ひいては世界規模の課題をビジネスで解決することを目標に2017年に設立されたのが、バイオームでした。代表取締役の藤木庄五郎氏は、もとは生態系の研究者。京都大学大学院で生物多様性に関するフィールドワークを進めていくうちに「研究というアプローチでは、生物多様性を守っていく仕組みづくりは難しい」と実感したことから、生物多様性をビジネス化すると決意。その時に掲げたのが、「全世界の生物データを集めて、生物多様性のGoogleになる」という目標でした。現在は、生物多様性にとって「良い状態」と「悪い状態」をデータで評価できる仕組みを整備し、生物多様性ビッグデータを基盤とする事業を展開しています。

「生物多様性のGoogleになる」という言葉はどういう意味なのか。その真意を、藤木氏はこう語ります。

「人間関係を可視化したMetaのFacebookや商品をデジタル化したAmazonのように、生物多様性もデジタル化すれば新しい経済圏が生まれると考えています。その膨大なデータを検索可能にし、適切な人に適切な形で届ける存在こそがGoogleの役割でした。私たちは同じ構造を生物多様性で実現したい。そういう意味で『生物多様性のGoogle』を目指しているのです」

現時点でのバイオームの代表的な事業は、スマートフォンアプリの運営。ユーザーが植物や昆虫、魚などを撮影するとAIが名前を判定し、位置情報とともに記録するサービスです。いわばこれは、市民参加型のいきものコレクションアプリ。ユーザーにとっては図鑑やマップ、SNS、クエストといった多彩な機能を通じて楽しみながら知識を深めることができ、バイオームにとっては市民参加型の生物データベースとしての役割を果たしているのです。

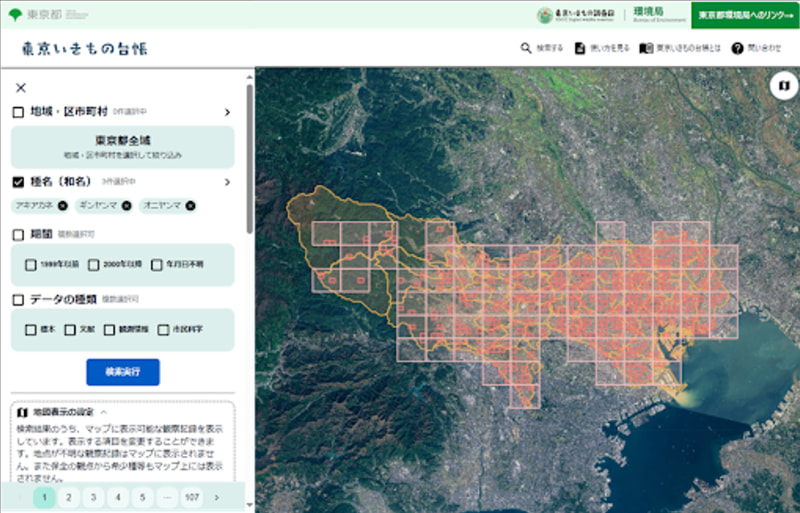

同アプリは2019年のリリース以来、ユーザー投稿による1,000万件近くのデータが収集され、現在では国内ほぼすべての動植物約10万種に対応。世界最大級の市民参加型生物データベースへと成長しました。このデータベースは「BiomeDB」と名付けられ、「自然資本のデータベース」として国や自治体、企業に提供され、生物多様性保全や学術研究、外来種駆除、温暖化による生息地変化の調査などに活用されています。具体的には、再生可能エネルギー開発における立地評価、不動産開発に伴う自然影響評価、金融機関の投融資リスク管理、製造業の社有林評価など、幅広い産業で役立てられてきました。

さらに同社は衛星画像解析、カメラトラップ、環境DNA、音響解析、AI画像認識といった複数の技術も活用し、点在する観測データを面的な情報へ変換するシステムを開発。現在、4万種以上の生息適地予測が可能となり、特定地域にどの生物が生息している可能性があるかをリアルタイムで示せる段階に達しています。

藤木氏は起業以来、一貫した目標を持ち続けています。それは、「生物多様性を可視化し、保全と経済活動を両立させる新しいモデルを提示することで、持続可能な社会の実現を目指す」こと。その意味を、藤木氏はこう解説します。

「『環境を壊すほど利益が上がる』という従来の経済構造に疑問を持ったことが、起業のそもそもの出発点でした。環境保全がボランティアやCSRの一環として扱われる限り、本格的な保全は進みません。だからこそ、環境を守ること自体が利益を生み出す仕組みを構築する必要があると考えたのです。しかし、設立当初は『生物多様性の保全じゃ儲からない』とほとんどの投資家から言われてしまい、資金調達に苦労しました」

藤木氏がこう話すように、日本国内の企業においては、生物多様性の保全に対する危機意識はそれほど浸透してはいないのが現状です。世界各国の政府が関心を高める「ネイチャーポジティブ」という言葉をいかに経営課題に取り組んでいくか、そこに、今後の企業価値が問われています。

日本国内におけるネイチャーポジティブの受け入れられ方を、藤木氏はどうみているのでしょうか。

「ネイチャーポジティブという言葉自体が生まれたのは2022年頃であり、市場としての歴史はまだまだ浅い。まさに生まれたての段階です。社会全体を見てみても、ネイチャーポジティブをマーケットとして捉えることはまだ常識にはなっていません」

こうした状況のなかで、社会の旗振り役になるべく2025年3月から始動したのが、NTTグループとバイオームによる、自治体・企業のネイチャーポジティブ戦略策定支援ソリューションの開発でした。この共創プロジェクトの大きな特徴は、衛星画像データ解析技術をはじめとするNTTグループのアセットと、バイオームの「BiomeDB」を掛け合わせること。これにより、生物多様性のモニタリングを支援するための広域かつ継続的な植生・生物の関連データ収集・分析手段を確立し、社会のネイチャーポジティブの実現に貢献していくことを目標にしています。

このプロジェクトに、藤木氏は大きな期待を寄せています。

「当社では、生物多様性のデータインフラをつくることを目指しています。一方で、NTTグループのように物理的インフラを全国に張り巡らせている組織と組むことで、圧倒的なデータ収集が可能になる。具体的な連携のアイデアは今もなお話し合いながら組み込んでいますが、大きなイメージとしては、国土や上空を含むインフラを活用し、生物多様性の評価や活用を加速させていきます。

今はまだ、ネイチャーポジティブの黎明期ともいえる時期。このタイミングでNTTグループがいち早く当社の事業に関心を示してくださったことに対しては、『とても感度が高いな』という印象を持ちました。世の中がすでに変わったのではなく、変わると予測して動き出すNTTグループの姿勢は、当社にとっても心強いです」

一方、NTTグループ側ではどのような意識が生まれて、このプロジェクトに至ったのでしょうか。NTTドコモビジネス スマートワールドビジネス部の大西樹は、その経緯を次のように話します。

「プロジェクトのスタート前から、NTTグループとバイオームとの対話のなかでいくつものテーマが挙がっていました。そのなかで、まず着手すべきことが『世界的な課題である生物多様性データのデジタル化』であるという認識が生まれたのです。これは企業にとって避けて通れない重要なテーマ。そこに両社が共感する形で共創がスタートしました。

そして、事業を円滑に展開していくには資金が必要ですから、スタートと同時にドコモ・ベンチャーズからの出資準備が始まりました。さらに、目標達成のために必要なアセットを洗い出していくうちにグループ内の企業が次々と参画していきました。

現在では、

・NTT株式会社:プロジェクト全体推進

・NTTドコモビジネス株式会社:フィールド実証の実施・ビジネスユースケースとサービス化の検討

・NTTドコモソリューションズ株式会社:総合データの解析・精度の検証

・株式会社NTTデータ:高解像度衛星画像データ(AW3D)の提供

・株式会社NTTドコモ:フィールド提供とビジネスユースケースの検証

というかたちで役割分担しています。そして、ビジネスオーナーとしてプロジェクト全体を推進しているのがNTTドコモビジネスです」

NTTグループのこの取り組みは、社会に新しい価値を提供していくための挑戦。そのために、サービス/ソリューションの開発と自社活用による練磨を行い、自らのネイチャーポジティブ経営と顧客のネイチャーポジティブ経営支援を両輪で回していきます。その一丁目一番地の取り組みは「まずは自社」と考えています。日々の業務で生物多様性を意識する機会がある社員は現状中々おらず、そういう機会に接しない社員がほとんどであることが現状です。お客様のご支援をするには、「まずは社内の意識を高めていくことがスタート」と大西は力を込めます。

「NTTドコモビジネスとしては、これまでGHG排出量の可視化や自然由来のカーボンクレジットといったカーボンニュートラル領域のソリューションを展開し、サーキュラーエコノミーにも取り組みを広げてきました。最後の3つめの領域として、ネイチャーポジティブが位置づけられ、三位一体で取り組むことで、お客様のサステナビリティ推進に貢献できると考えています。ただ、具体的にどう始めるかは模索していた部分もあり、今回の共創プロジェクトはその突破口となりました。

また、法人顧客との対話のなかで『ネイチャーポジティブ』というキーワードが増えてきており、市場における関心の高まりを実感していたところでもあります。さらに、この領域は地域創生とも非常に親和性が高く、新たなビジネス機会を秘めている。NTTドコモビジネスとして地域創生は使命でもあり、その点でも大きな魅力。このことを、全社員にきちんと伝えていきたいです」

このプロジェクトの肝となるのは、とにかくスピードです。まずはソリューションを社会に実装し、稼働させながら改善・進化していくことを目指しています。なぜなら、生物多様性の損失は加速度的に進んでいるため、刻一刻と変化していく自然環境に対応させるには、現場で動かしながら適応させていくことが一番だからです。

こうした危機意識から、NTTグループでは5社の参画とプロジェクトの着手を異例の速さで進めてきました。これには藤木氏も「大企業とは思えぬ速さで社内の意思決定が進んでいて、バイオームのようなスタートアップの速度感に合わせてどんどん事業を進めてくれるのがとても頼もしい」と目を見張るほど。現に今年1月のキックオフ以降、3月にはプレスリリースを発表、現在はプロジェクトの賛同者を集めながら規模拡大に向けて動き始めています。大西は「この広がりが結果としてビジネスの拡大につながり、ひいては社会へ大きな影響を与えていけると期待している」と、今後の展望について力を込めて語ります。

「自然資本に関するデータの取得方法は、お客様の土地の状況や必要とする情報によって多岐にわたります。衛星や基地局の定点データ、IoTなど、NTTグループとしても多様な手法を組み合わせ、より精度の高いデータを提供し、価値化できるよう取り組んでいきたいです。特にへき地など通信環境が限られる場所でも、衛星通信などを活用することでデータ収集を可能にし、生物多様性データの蓄積に貢献したいと思います。

一方で、技術的な側面に加え、社会的な側面として仲間づくりも重要です。環境省や自治体、志を共にする民間企業などと連携し、賛同者を増やしながら市場全体を広げていくことが不可欠だと考えています。現時点では飲料メーカーや建設業界にもアプローチしているところです。バイオームと共に、ネイチャーポジティブのマーケットを育てていきたいと思っています」

「生物多様性の保全なんて儲からない」と否定されることから始まった藤木氏の挑戦は、今まさに世界を変えるビジネスへと飛躍し始めています。藤木氏は最後に、目指している未来についてこう語ってくれました。

「現状ではアプリの運営が当社の代表的な事業になっていますが、我々にとってこれは、生物多様性の保全を進めていくための方法の一つにすぎません。アプリにとどまらずに、今後もっと多角的なアプローチで取り組んでいきたいと思っています。NTTグループとの共創は、その大きな後押しとなりました。

現在、『BiomeDB』には1,000万近くのデータが集積されていますが、今後はデータの量のみならず、常に最新のデータを安定的に収集できる仕組みを整えていきたいと考えています。自然環境は常に変化するので、どのデータを使い続け、どのデータをアーカイブ化していくか精査していくことも重要。そのためには、衛星画像や環境DNA、AI画像解析など多様な技術を統合し、より効率的で精度の高いデータ収集が不可欠です。

その上で、国内にとどまらず海外展開を進め、世界中から生物多様性データを集められる体制を構築していきます。将来的には、生物多様性を守ることで利益を上げるモデルケースを示し、誰もがまねしたくなる企業になることが目標。その象徴的な一歩として、まずはバイオームの上場を実現し、生物多様性の保全が一つの大きな市場となり得ることを社会に提示していきたいと考えています」

NTTグループとバイオームの共創は、まだ始まったばかりです。しかし、この連携が目指すのは単なる技術革新ではなく、「自然を守ることが企業活動の新たな価値になる」という社会の常識そのものの転換です。生物多様性という世界的課題に対し、日本発のモデルケースとしてどこまで挑戦できるのか――その歩みは、私たち一人ひとりが自然とどう共生していくかという未来像にもつながっていきます。

OPEN HUB

THEME

Carbon Neutrality

#脱炭素