01

2025.03.06(Thu)

この記事の要約

日本のDX停滞の背景には、依然根強いタテ割り構造がある。西山氏はDXを産業全体の変革=IX(インダストリアル・トランスフォーメーション)と捉えながら、生成AIは部門横断的に活用可能な「ヨコ割り技術」であり、そうした技術を活用したサイロを超えた情報流動性の実現がIXには不可欠だと指摘する。一方、生成AIの民主化が進み、現場や若手が主体となる活用が広がりつつある。イノベーションにはマネジメントが打ち手を指示するのではなく、未来像を共有して現場主権を後押しする姿勢が重要である。属人的な「秘伝のタレ」を開放し、抽象的なレイヤーで業務を再定義する発想が、新たなサービスやビジネスモデル創出の鍵となる。さらに日本は公共性やフェアネスを強みとし、理念面でリーダーシップを発揮することでグローバルに存在感を高める余地が大きい。

※この要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

――西山さんは著書『DXの思考法』で、DXは単にツールやテクノロジーの話ではなく、「産業丸ごとの転換(IX=インダストリアル・トランスフォーメーション)が必要である」と説かれています。「そのためにも日本の組織に根強く残るタテ割り構造の打破が不可欠だ」とも。本書の発刊から4年たった今、日本のデジタルビジネスの現在地をどのように捉えていますか?

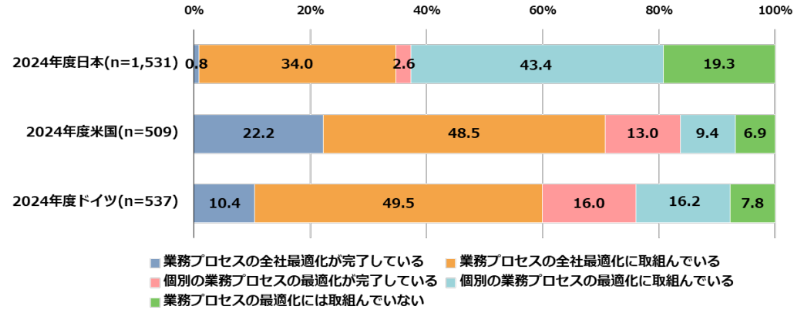

西山圭太氏(以下、西山氏):コロナ禍を経てDXの機運がさらに高まり、4年前より実際にDXを進めた企業や自治体が増えたのは間違いないですよね。ただ、「組織のタテ割り打破」を含めたIXが推進されたかというと、まだまだ道半ば。いまだタテ割り文化が根強く残り、それが日本のDX、ひいてはデジタルビジネスが世界にますます後れをとっている要因にもなっています。

とくに4年前と比較すると、企業経営の現場で生成AI活用の必要性が説かれている割に、サイロ化の打破は進んでいません。タテ割りのままでも部分的な業務効率化は可能ですが、新たな価値を創出するためには、タテ割りにもとづいた今の企業経営を変革してビジネスモデルそのものにイノベーションを起こす必要がある。

そのためにはまず、ChatGPTのようなAIチャットにしろAIエージェントにしろ、AIが「ヨコ割り」の技術であることの価値を理解するところから始めなければなりません。

――AIが「ヨコ割りの技術」とはどういうことでしょうか?

西山氏:そもそも、あらゆる生成AI技術は、「創薬に活用できるかもしれない」「すてきなポエムが書けそうだ」「効率的な新しい在庫管理が実現できるに違いない」といった、それぞれの個別ケースに特化した技術ではありません。

なので、発想次第、組み合わせ次第で「部門も職域も関係なく、誰でもどこでも使いこなせるアプリ」ができる。それが「ヨコ割りの技術」です。そうしたヨコ割りの発想によってサイロを超えた情報の流動性を実現し、全社を最適化して開発のスピードを上げ、事業を爆発的に成長させてきた最たる例がビッグテックですよね。

つまり「ヨコ割りの技術」というのは、「これさえあれば何でもできるんじゃないか?」と、サイロを超えてビジネスの本質を抽象化する発想と相性のいい技術なのです。だからこそ汎用性も高く、あらゆる産業、社会にインパクトを与える。「どんな機能(アプリ)も取り込める」スマホが急速に浸透したのも、同じ理由でしょう。

では、なぜ日本はそれができないのか。直近の例でいえば、コロナ禍のときに、給付金システムがスムーズにできませんでしたよね。その原因はどこにあるか、を考えるとわかりやすいと思います。

――コロナ禍の給付金ですか?

西山氏:そうです。本来、コロナ禍の対応であろうとなかろうと、給付金の仕組みは「ある一定の条件を満たせば、国のお金を個人や法人の口座に振り込む」ものでしかない。中小企業庁でも他の省庁でも、以前から補助金、給付金はあったわけだから、基本的な仕組み自体は共通化して整備できるはずでした。

ところが、それをしてこなかった。タテ割りで省庁ごとに、制度もシステムもバラバラにつくってきたためです。だから、実は骨組みは本来共通の給付金を緊急に支給する必要が出てきたのに、またいちいちゼロから制度と仕組みをつくるのに手間と時間がかかってしまった。

――企業や社会の構造がタテ割りでそれぞれ独自に進化してきたことで、DXにしろ生成AIにしろ、本来の汎用的な価値を発揮しにくくなっているわけですね。

西山氏:「業種」「会社」「事業部」といったタテ割りありきでは、中身がどんどん狭い範囲でタコツボ化するばかりで、いつまでもヨコ割り技術による標準化のダイナミズムを活かせません。いわば「太りながら痩せたい!」といっているようなもので、論理矛盾に陥ってしまっているのです。いや、私だって太ったまま痩せられるなら最高だと思っていますけどね(笑)。ムリな話です。

――一方、荒川さんはビジネスの現場で、まさに生成AIを含めたDXの推進を図っています。意欲的な企業や組織から依頼が多いとは思うのですが、どこかで「タテ割り」の構造や意識がボトルネックになる局面は実際にあるものですか?

荒川大輝(以下、荒川):もちろん企業によって濃淡はありますが、見受けられる機会はあります。「自分たちの業務やスキルを代替する方法として、生成AIを使えないか」という発想で、「社内ドキュメントの検索に使えたらいい」「今の業務が効率化できたらいい」と考えて、いわばスポット的な活用イメージでお声がけいただく機会も以前は多かった。

ただ、2025年に入ってから、少しずつ潮目が変わったとも感じています。「自分のスキル」「所属している部署」「職種」「業界」といったタテ割りの思考にとどまらず、もう少し自由に「もしかしたらこうしたことができるのではないか」と、現場のビジネスパーソンはもちろん、経営層の一部からもアイディエーションができるようになってきた感触があります。

――潮目が変わった理由には何があるのでしょう?

荒川:ひとつ大きな背景としてあるのは、生成AIの「民主化」が進んだことでしょうね。2024年あたりからより多くの方が、ChatGPTに代表される生成AI技術を遊び半分でも触るようになりました。それまで専門家が使う領域だと思われていたテクノロジーがぐっと身近になった。

そのタイミングでAIエージェントの概念も浸透しはじめ、人のタスクをAIがどう代替するかだけではなく、AIがどういう役割を担うことができ、人とどういう形の協働体制を仕立てられるか、あるいはどうすれば新たな価値を創出できるか、などまで考えられるようになってきた気がします。

西山氏:良い兆候ですよね。AIエージェントの活用は、その掛け算で企業全体のタスクを組み立て直したらどうなるのか、というヨコ割り、抽象化の発想に直結します。スポット的な業務効率化だけの目的で、生成AIの導入をすると、そもそも投資対効果を得られません。

生成AI、ひいてはDXによって、これまではなし得なかった高い品質を実現する、あるいは革新的なサービス/プロダクトを次々に生むことで売り上げを高めていく。その意識が不可欠です。

――では、組織が生成AIの効果を最大化するには、何をどのように進めていくのがいいでしょうか?

西山氏:まずは「現場の人にとにかく使わせる」ことからでしょうね。ただ、それが部門内での局地的な業務最適化にとどまらないよう、マネジメント層は生成AI以降のビジネスの世界観を常に先見して、イノベーションが持続的に生まれる土壌を醸成していく必要があります。

これまでは、新しいシステムや革新的なテクノロジーを導入するとなると、トップダウンで命令を出し、マニュアルをつくって、研修をして……といった具合でした。

しかし生成AIは、意図や期待に沿った答えを導くためのプロンプト(指示・質問)の工夫によって精度が変わります。要するに、たずね方が賢いと答えも賢くなる。現場のニーズに即した賢いたずね方は何かという視点を抜きに、経営層や外部のエンジニアが生成AIの導入を推進しても、「賢い答え」は出てきません。

――現場で仕事をしているメンバーが、現場で使えるプロンプトを手を動かしながら磨き上げていったほうが得策なわけですね。

西山氏:そうです。このことは世代とも関係します。タテ割りの意識が芽生える理由のひとつには、先ほども述べたように、私を含めた昭和世代のビジネスパーソンの働き方がタコツボ化によって専門的に高度化しすぎる、つまりハイコンテクストになりすぎることもあるのです。

職業、会社、部署に長年就いてきたことで暗黙知として積み上げてきたスキルやノウハウが多すぎる。その中には真の「秘伝のタレ」もあるでしょうが、別に市販のソースでも構わないじゃない、というレベルのものも多く混じっているはずです。それを今後も一から身につけることを前提に組織や人材育成を考えると、誰しもがすぐ使えて、他の部署や会社でも生きるレベルのデータやノウハウに因数分解できない。つまり、その職場での職歴が長い人の発想だけで考えると、生成AIを使いこなすことにつながらないと思います。

荒川:生成AIは今のように飛躍的に進化してから、まだ10年弱しかたっていない若い技術ですからね。キャリアや年齢が上でも、スキルやノウハウのアドバンテージがない。学生時代から業務上の制約にとらわれず自由に触っている人のほうが、おのずと得意になりますよね。

西山氏:その通りです。なので、できるだけ若い現場の人に自由に生成AIを触らせて、既存の業務コンテクスト無視でどんどん使ってもらう。そうして現場で回しながら効果的な活用法を生み出していくのが、まずは走り始めでしょうね。そうすると改めて、自分たちだけにしかないノウハウの本当の核心、つまり「秘伝のタレ」を取り出すこともできるでしょう。

――日本のものづくりが強かった理由のひとつに、製造業の現場の人たちが工作機械を使いやすく、かつ効率的に動くようにカスタマイズしていったことがあるといわれます。似た面が生成AIにおいてもあるわけですね。

西山氏:裏を返すと、日本はハイコンテクストで属人的な働き方をいまだ多くの人が続けているから、生成AIを活用して汎用化させることができたら、プラスアルファの付加価値を飛躍的に生み出せる余地も大きいといえます。

荒川:確かに、生成AI技術導入の相談を受けて企業に伺うと、以前はそういった各部署にあるノウハウ、いわば「秘伝のタレ」みたいなものがあって、それをオープンにすることに抵抗も感じられました。ただ、最近は「秘伝のタレをなんとかAIなどを使って伝承できないか」と風向きが変わってきたのも感じます。

――こうした変化を、マネジメント層はどのようにイノベーション創出へとつなげていけばよいのでしょうか。

西山氏:大きく2つあります。まず1つめは、「ものごとを抽象化して捉える」ことです。今日話してきたように、組織や業務、スキルなどのタテ割り意識にとらわれず、ヨコ割りのレイヤー構造で自分たちの仕事や役割を捉え直す。

例えば、わかりやすい事例として、東北・関東を中心に事業展開しているあるバス会社は「ダイナミックルーティング」というAIの仕組みを使っています。従来の路線バスのように運行ダイヤにもとづいてバスが走るのではなく、AIを活用して時間帯ごとにもっとも需要が高いルートをバスが走るというもの。最初から決まったバス停に止まるのではなく、人がいるところ、いるときにバス停ができる、という発想の転換です。

それだけであれば業務効率化にとどまりますが、この仕組みの革新性は路線バス、スクールバス、福祉バスなど、単体では黒字化の難しいさまざまなバスサービスを集約し、さらには貨物運送とも相乗りできる点にあります。これは「路線バスの最適なルートをつくる」といった発想だけでは生まれなかったもので、抽象度を高く人口減少地域での「移動」というレイヤーでビジネスを捉えて未来をバックキャスティングできたからこそ、イノベーションが実現したわけです。

――なるほど。マネジメント層が変えるべきものの2つめは?

西山氏:現場の打ち手は現場に任せ、マネジメント層は半年後、1年後の自分たちのいる環境変化の予測と共有ができる組織づくりに注力することです。

これまで日本は、「その職場でもっともすべてに詳しく」て、その上で「周囲から信頼を寄せられている人」がリーダーや役職者になる場合が多かった。けれど、前者の能力はもはや要らないのです。DXや生成AIの時代において「すべてに詳しい人間」なんてありえない。常に最前線の現場がもっとも詳しいものですからね。

今、リーダーに求められているのは、現場の知見とAIのシナジーを生むための環境をつくること。それなのに、「自分が誰よりも知っている」という自負からか、リーダー自身が「次はどういうサービスをつくるのか?」「来年の計画はどうなっている?」と、現場の打ち手を詰めてしまう。

荒川:なるほど。大きな声では言いにくいですが、いろいろな企業を見る中で、思い浮かぶところもありますね(笑)。

西山氏:DXの成功例として有名な、四国のある病院の事例があります。専門の業務用SNS活用や、AIを使った患者の症状詳記、データにもとづく質の高い栄養指導などを進めたことで知られていますが、これらが次々に実現したもっとも大きなポイントは、まず現場の看護師、医師、事務職員にアプリを次々と追加できるスマホを配ったことでした。そして「とにかく使ってみて『こんなことができないか』『こんな機能があれば便利だ』という声をあげてほしい」と伝え、その声をもとにベンダーを活用してアジャイルに開発を進めたからこそ、持続的なイノベーションが起こった。「ともかくデータを標準化しましょう、カルテを電子化しましょう」というアプローチではありません。

かつて「スマホがあれば何でもできるようになるのでは?」と考えたように、マネジメント層は、「1年後の世の中はこんな状況になり、自分たちの周辺はこう変わるはずだ」と大きなビジョンを示すことで支配的なタテ割り発想を解消し、現場の生成AI活用における発想力を高めること、そしてコストダウンだけでなく新しいサービス、付加価値を生む方向に目を向けることに注力すべきです。その上で現場主権の生成AI活用を進められれば、より持続的なイノベーション創出を期待できると思います。

――ここまで議論されてきたように、生成AIと現場や若い力を活用して、先行して成果をあげている組織の事例などはありますか?

西山氏:東大の松尾研発のスタートアップで、まず建設業界を入り口にDXを推進し、他業種に展開している事例があります。

建設業界は、生成AIの活用に大変適していると思います。それは人手不足の課題に直面しているというだけではなく、産業の特性にも理由があります。工場とは違って、建設現場では毎回つくるものが違うし、担うメンバーも入れ替わるので、情報共有にコストがかかります。さらに使われる情報のフォーマットも、発注書、請求書などのテキスト情報、設計図などの2Dから3Dモデルの情報まで多様で、人はその間を行き来して仕事を処理しなければいけないので、その分の手間もかかる。それらを解決するのに生成AIはうってつけのツールだと思います。うんと効率化が図れるのはもちろん、濃密な職人技のような高いレベルのノウハウが広く使われるようになり、並行して、そうしたデータを学習させた建設業特化のLLMをSaaSとして提供することで、新たなサービスなど価値の創出にもつなげています。

このスタートアップは、20代を中心とするAI関連のエンジニアが多いこともポイントです。彼らが全国の建設の現場の方々と常時議論を重ねて新しいサービスをつくりあげており、その経験をもとに製造業へも展開を始めています。

――まさに若い世代と現場から、生成AIビジネスの変革が起きているわけですね。NTTドコモビジネスでも、こうした動きは起き始めているのでしょうか。

荒川:そうですね、AI系スタートアップとの共創が増えています。直近ではAI開発企業のエクサウィザーズと資本業務提携をし、AIエージェントの共同開発を進めています。やはりAIに関しては、スタートアップなどの新しくて若いプレーヤーが強い。一方で、我々NTTグループはセキュリティ面や通信技術などの強みを提供することで、大いにシナジーを期待できます。

とくに今後、AI処理をネットワーク端末で行うエッジAI技術の進化や、IOWNなど次世代ネットワーク技術の社会実装などが進むにつれ、生成AIの安全・安心なビジネス活用という観点でより強みを発揮できると考えています。

――生成AIビジネスの領域で、グローバルにプレゼンスを発揮することにもつながるでしょうか?

荒川:そう自負しています。よくいわれることですが、少子高齢化が顕著な日本は課題先進国でもあります。そこで培われた先端技術は今後、グローバルで広がる社会課題の先行事例として活用できるはずです。

加えて、日本のバラエティーに富んだ国土の形やサイズを踏まえると、都市形成の歴史などが局地的に似通った諸外国や地域も多いはずで、そういった地政学的な類似性などから横展開しやすい通信インフラやDX活用事例などもありそうだと感じています。

――西山さんは、生成AIビジネスでの日本の勝ち筋はどこにあると思われますか?

西山氏:まずはビッグテックと比べて相手を圧倒してマウントしない、イコールパートナーと見られることが、日本の強みになり得ると思います。テクノロジーやノウハウを共有し、使っていこうという意識は、むしろ日本は強い。そうした立ち位置を好む国や地域は決して少なくないですからね。

加えて、製造業であれ、何かしらのサービスであれ、最後はリアル空間でのフィジカルな実装が必要になる。精巧にまじめにものをつくり、動かすような領域は、やはり日本に強みがあるのは変わりません。

ただもうひとつ、これはNTTグループへの期待でもありますが、日本企業には「テクノロジーだけではなくもっと大きな理念や概念的な部分で声をあげて、リーダーシップを発揮してほしい」という思いがあります。

――概念的な部分とは?

西山氏:2019年のG20大阪サミットで日本が提唱した概念で、私も提唱者として携わった「DFFT(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)」というものがあります。

これは、特定の企業や国家によるデータの囲い込みが問題視されていた当時、「ビジネスや社会課題の解決に役立つデータは国境を超えて自由に流通させるべきだ」と訴え、そうしたグローバルな環境づくりや新たなガバナンスの必要性を掲げたものです。実現性も未知数なひとつの考え方でしかありませんでしたが、その後G7をはじめ多くの国で共感を呼んで世界で引き継がれ、パートナーシップが形成されています。

日本人は良くも悪くも奥ゆかしいので、こうした大上段のビジョンを国際的な場で伝えていくことを苦手に思っていて、個別技術の優位性の説明に終始する節がある。けれど、先に述べたように、フェアでイコールパートナーだからこそ共感してもらいやすいという、強い影響力も兼ね備えているのです。だからこそ、そうしたプレゼンス発揮にぜひ踏み込んでもらいたい。

荒川:ちなみに、そうした日本人らしい奥ゆかしさを乗り越えるには、どうするのがいいのでしょうね?

西山氏:日本人は「いい人」が多いですからね。私のように上司のいうことを聞かないような人間が育ちにくい(笑)。だからどちらかというと、自分の所属や立場を棚にあげて考えるような、いわばアンラーンに近いことが必要なのだと思います。「上司のいうことを聞け」とか「周囲の空気を読め」といった常識をまずは捨てて、ある種の図々しさが持てるといいですよね。

1つ具体的なヒントをいうなら、私が次世代リーダー研修をしていた時には、「心の中で社長にあだ名をつけろ」と言っていました。

――社長にあだ名、ですか?

西山氏:たぶんあだ名は英語のほうがよくて、例えば「◯◯社長」じゃなくて「ピーター」とか、「◯◯CEO」じゃなく「メアリー」とか。すると「社長が怒っている、すぐ対応しなきゃ」などと萎縮せず、「ああ、ピーターはこういうことが嫌いなんだな」「メアリーは今そういう気持ちなのか」と冷静に状況を捉えられるようになって、横断的な視野で相手とフラットにコミュニケーションできるようになりますよ。

荒川:なるほど、まずフラットな感覚を取り戻す重要性がよくわかるアドバイスですね(笑)。でも確かに、日本企業には世界をリードできるテクノロジーやポテンシャルがあるのに、IT競争で敗れてきた感覚にもすっかり慣れてしまっている気がします。

我々でいえば通信技術であるとか、どの日本企業もグローバルに通用する強みがあるはずです。そうした部分と生成AIを掛け合わせることでイノベーションを創出して、自分たちを誇りに思える世界をつくっていくことが、ビジネスを活性化させる上でも重要だと再認識しました。

OPEN HUB

THEME

Generative AI: The Game-Changer in Society

#生成AI