01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

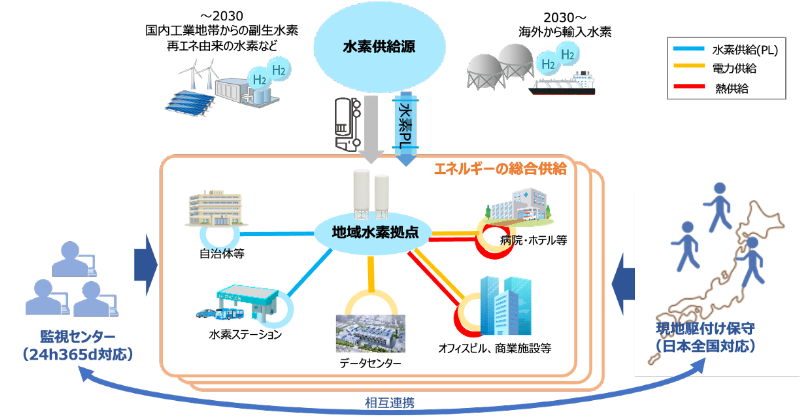

水素エネルギーの普及に必要なのが、「つくる・はこぶ・つかう」のサプライチェーン構築です。その「はこぶ」の部分に関して、NTTが監視・保守する地下空間を活用することで、コストを抑えた輸送が実現できるのではないかという期待があります。姫路港や東京都空港臨海部を起点とする輸送方法の実現性調査・検討などが進む中、大阪・関西万博では、会場内に約200mの水素パイプラインを敷設し水素サプライチェーンモデルの実装が実現しました。こうしたNTTの取り組みは、水素ビジネスを考える企業からも大きなインパクトを持って受け止められています。

NTTは、エネルギーサプライチェーンを支えるグループ内のサービス・ソリューションを「NTT G×Inno」ブランドに集約。将来的には水素関連ソリューションもこのGXブランドの一翼を担い、顧客企業のカーボンニュートラルやGX事業の推進に寄与することが期待されています。

目次

――具体的に、どのような形で水素事業への参入を検討しているのでしょうか。

NTTアノードエナジー 友納佐智雄担当課長(以下、友納):カーボンニュートラルの推進に、太陽光や風力など再生可能エネルギーの活用は欠かせません。しかし、そうした電力は基本的に貯められないので、発電と同時に使用する需給一致が必要です。それでも使い切れない電気は蓄電池に貯めておきます。つまり、蓄電池は、電力ネットワーク上の需給調整力として機能しているわけです。

実は、水素もこの調整力に使えます。再生可能エネルギー由来の電力で水を分解すれば、水素と酸素が生成されます。この水素を貯蔵しておき、必要なときに燃やして発電タービンを回転させたり、酸素と反応させて電気に変換したりすることで、蓄電池と同じ調整力になるという理屈です。NTTアノードエナジーは蓄電池事業も手掛けていますが、将来の再生可能エネルギー電源拡大を見据えた調整力リソースとして水素にも取り組んでいます。

水素が広く社会実装されるためには、「つくる・はこぶ・つかう」が三位一体となった水素サプライチェーンの構築が必要です。NTTアノードエナジーは、そのなかの「はこぶ」に注目しました。最も大きな理由は、NTTが通信設備を通している地下空間を安定的に監視・保守するノウハウを持っているからです。水素を運ぶときにも、こうした人・設備といったアセットをワンストップ体制で活用できるのではないかと期待しています。

――水素はガスボンベやトレーラーで運ぶ印象が強いのですが、NTTアノードエナジーはどのような輸送方法を検討しているのでしょうか。

友納:水素の輸送方法は大きく3つあります。1つ目は気体を圧縮した圧縮水素として運ぶ方法、2つ目は超低温の液化水素として運ぶ方法、3つ目はアンモニアやトルエン結合体などの安定した液体に変換して運ぶ方法で、これらは輸送シーンに応じて選びます。例えば、海外から国内へ水素を運ぶタンカーや国内での長距離輸送は液化水素、その後の需要家向けには、そのまま利活用可能な気体の状態である圧縮水素の形でトレーラー輸送するのが一般的です。

私たちが可能性を模索しているのは、既存の地下空間にパイプラインを通して運ぶ方法。港湾エリアの水素貯蔵施設や水素ステーションから内陸エリアの需要家に水素を届ける比較的近距離の輸送、いわゆるラストワンマイルの部分です。今後水素の利活用先として、燃料電池、水素ボイラー、水素発電機など、その需要は高まるはず。その際、既存の地下空間を活用し、さらには通信サービスを全国に安定的に届けてきたノウハウを継承することで、コスト的に優位で安全性の高い水素供給インフラを提供できると考えています。

現在、姫路港や東京都空港臨海部では、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)や東京都などと連携し、既存の地下空間を活用した水素輸送に関する実現性調査・検討を進めています。また、大阪・関西万博会場ではパナソニックと協業し、実際にNTTパビリオンでつくった水素をパナソニックグループパビリオンにパイプラインで供給するサプライチェーンモデルを運用・展示しています。

――姫路港や東京都空港臨海部、大阪・関西万博での事例についてお伺いします。まず、姫路港ではどのような調査・検討が行われたのでしょうか。

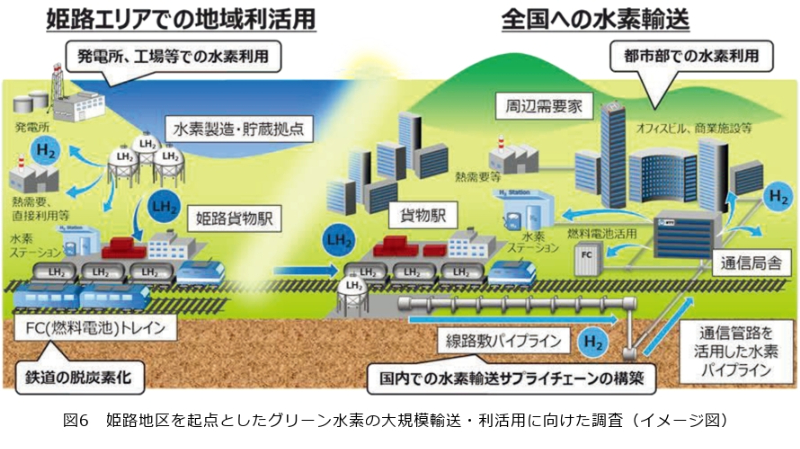

友納:姫路港での調査・検討は、NEDOの公募事業『水素社会構築技術開発事業/地域水素利活用技術開発/水素製造・利活用ポテンシャル調査』の枠組みにおいて、地域における水素利活用の促進に向け、さまざまな需給を組み合わせた水素サプライチェーンに関する調査研究を実施するもの。関西電力、JR西日本、JR貨物、パナソニック、NTT、NTTアノードエナジーの6社が協業し『姫路地区を起点としたグリーン水素の大規模輸送・利活用等に関する調査』を実施しています。

姫路港から荷揚げされる海外輸入水素は近傍の発電所ほか港湾コンビナートエリアで需要されますが、一方で、このエリアを起点にJR貨物の液化水素コンテナ貨車を利用した国内の中・長距離輸送サプライチェーンの実現可能性ポテンシャルを検討するものです。

NTTが考えているのは、液化水素コンテナ貨車が到着する貨物駅から需要家までをつなぐラストワンマイルの部分です。具体的には、その地域にある大型ビルや大規模商用施設、工場、病院、水素ステーションなどの需要家に水素を届けるために、NTTが監視・保守する地下空間が活用できるかもしれない。そういった仮定から始まり、実現度を探りました。

NTTではNTT通信ビルを起点に約650kmのとう道や約60万kmの管路*1などを、全国に配置した保守要員が24時間365日、監視・保守を行っています。これらの既存の地下空間を活用することで水素パイプラインとしての価値を見いだせないか検討しています。

*1 とう道や管路:地下に敷設された電力ケーブルや通信ケーブルを保護・収容するためのトンネル状の構造物、また、通信ケーブルを地下に埋設するための管

――姫路港の調査から見えてきた課題はありましたか。

友納:インフラを整備するにあたって経済性の観点では、輸送先の地域に相応の水素需要ポテンシャルがあることが一義的な条件となります。水素に特化した需要ポテンシャルをまず見極める。次に、輸送コストを既存アセットの活用で抑える。この組み合わせが必要です。

内陸における水素需要ポテンシャルは、都市部における街区エリア(オフィス街、大規模商業施設など)での熱電エネルギー需要が挙げられます。そこで、2024年9月に東京都産業労働局と『東京都空港臨海部におけるパイプラインの敷設等を伴う大規模な水素の利用や供給の実現可能性調査等の共同実施にかかわる協定』を結びました。

この協定の目的は、「つくる・はこぶ・つかう」の各フェーズの個別検討のほか、全体の事業分析やロードマップ策定を行うこと。水素製造拠点、輸送ルート、需要家の利活用ユースケースをつなぐ具体的なスケッチを描き、実装導入に向けたさまざまな課題検討を進めています。

一例として、東京駅周辺の丸の内エリアでは、地域内の複数の建物に冷水・温水・蒸気といった地域冷暖房システムが普及しており、水素ボイラーによる熱供給や燃料電池を使った電熱ハイブリッド供給などが需要先として挙げられています。

――大阪・関西万博会場ではパナソニックと協業し、水素サプライチェーンモデルを実装しました。具体的な内容を教えてください。

友納:姫路、東京では将来の事業化をめざした水素パイプライン輸送供給モデルに関する検討を進めていますが、大阪・関西万博では既存の地下空間に水素パイプラインを敷設するというコンセプトを世間に広く認知してもらうことを目的に、会場内に実際に水素パイプラインを敷設し、水素を運んでいます。具体的には、NTT パビリオン内に設置された太陽光発電などから再生可能エネルギー由来のグリーン水素を生成し(=つくる)、その一部を地中のパイプラインを通じて約200m離れたパナソニックグループパビリオンへ供給(=はこぶ)。そして、両パビリオンに設置した燃料電池を使って発電した電力を施設内や夜間のライトアップなどに利用しています(=つかう)。

特に水素関連業界の企業・団体さまにおいては、水素の輸送コストに起因する価格の高さに課題感をお持ちの方が多くいらっしゃいます。そのなかで、NTTが既存の地下空間を活用して安く安全に水素を供給する取り組みを進めていることは、大きなインパクトで受け止めていただけていることを日々体感しています。

――水素の社会実装に向けては、どうお考えですか。

友納:ガスインフラ基盤の公共の安全をつかさどる「ガス事業法」では、主に都市ガスを対象とした規制・技術基準類が定められており、今後、水素がガスインフラ基盤として普及していくためには水素に特化した技術基準類が整備される必要があります。われわれが新たに提案する水素パイプラインの法制度対応についても技術開発と並行して取り組んでいく必要があります。

もちろん、日常生活のなかで私たちが水素の恩恵を受けるのはまだまだ先になりますが、CO2排出量削減効果が大きな産業部門などへの導入実証は着々と進められています。また、水素は長期貯蔵に向いているため、BCP(事業継続計画)や災害時の避難所での利用などにも有効に活用できます。将来、循環型社会とレジリエンス社会の両面を実現できるエネルギーとして広がりを期待しています。

――GX産業に寄与する水素利用への取り組みと並行してNTTが進めているのが、GX(Green Transformation)ブランドの立ち上げです。NTTは2023年12月、グループ各社が提供するGX関連ソリューションを『NTT G×Inno(NTTジーノ)』ブランドに集約しました。具体的には、どのような取り組みでしょうか。

NTT 向井雄二郎担当部長(以下、向井):NTT G×Innoとは、『Green Transformation』と『Innovation』を組み合わせた造語です。GX分野でイノベーションを起こし、事業競争力を強化して社会貢献につなげたい。その思いを込めたブランド名です。NTTグループ各社が持つサービス・ソリューションに横串を通し、「コンサルティング」「行動変容」「可視化」「省エネルギー」「再生可能エネルギー」「CO2吸収」といったカテゴリごとに分類。検索しやすいWebサイトなども用意しました。

強みは、エネルギーサプライチェーンを網羅する幅広いサービス・ソリューションを揃えていることです。GHG(温室効果ガス)排出量を可視化するサービスで状況を把握し危機感を促す。その危機感で行動変容を促し、省エネルギーや再生可能エネルギーのサービスでGX活動を推進する。最後は、ビジネスとして成り立つようにクレジット化をする手助けもできる。このような一気通貫のストーリーで、今、自社にとって必要なサービス・ソリューションをお客さま自身でも考え、選べるようにしました。NTTグループ各社の営業担当者も、自社以外のサービス・ソリューションをお客さまにご提案できる仕組みとなっています。

――お客さまからの反響はいかがでしょうか。

向井:2050年カーボンニュートラルに向けて、すでにカウントダウンが始まっていると考える企業や自治体が多くいらっしゃいます。さらに、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を『J-クレジット』として取引できるようになったことで、お客さまの意識もさらに高まっていると感じます。今後は、ここに力を入れていきたいと思います。

――『NTT G×Inno』から見た水素提供インフラの可能性についてどう感じていますか。

向井:今後訪れる水素社会を見据えれば、水素関連のソリューションはいずれNTT G×Innoに加わるでしょう。水素は、水素混焼発電(水素と化石燃料を混ぜて燃焼させる発電)やFCV(燃料電池自動車)、燃料電池などでの利用など、さまざまなシーンにおいて可能性を秘めています。その際、必要になるのが友納さんも話していた、「つくる・はこぶ・つかう」です。NTT G×Innoでは、太陽光発電のマネジメントも行っており、既存のソリューションを水素製造、つまり「つくる」に応用することも可能で、水素事業がNTT G×Innoの一翼を担う時代が来ることを期待しています。

――水素供給インフラを構築し、社会実装された未来への決意をお聞かせください。

友納:水素は世界でも注目されていますが、われわれは流行りだからやっているのではなく、未来を見据えています。水素はカーボンニュートラルの一手段であり、将来の地球のためにやる意義がある。その想いがモチベーションになっています。

人類が扱ってこなかった新しいエネルギーである水素を、生活や経済活動にどう活用するかは、さまざまな議論がありますが、やる意義は大きい。今では主要なエネルギーである天然ガスも、40〜50年前は普及しておらず、どのようにインフラを整えて普及につなげるかといった課題を抱えていました。水素も天然ガスと同じように広まる可能性があると信じています。

――NTTドコモビジネスに対して、お客さまの新規ビジネス創出やGX支援で期待することがあればお聞かせください。

向井:NTTドコモビジネスはデータ通信やDXの分野ではナンバーワンのノウハウを持っており、多くの顧客の事業成長を支援しています。その支援を支えているのは、お客さまのビジネスモデルや技術への深い理解と、豊富なサービス・ソリューションから適材適所の提案ができるという強みです。その強みやNTTグループが水素社会を見据え取り組んでいることを活かし、GXという新しいビジネスへ参入するお客さまに、透明性のあるデータを使った可視化や一捻りしたデータ利活用などにより、新しい価値の提供をお願いしたいです。

GXは、さまざまな企業がカーボンニュートラルという共通の目標に向かって連携していけるビジネスです。大企業から中堅・中小企業まで多くの顧客を巻き込んだ事業共創の実験場であるOPEN HUBを運営するNTTドコモビジネスには、企業同士をつなげるハブとしての役割も担ってほしいと思います。

OPEN HUB

THEME

Carbon Neutrality

#脱炭素