01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

NTTドコモビジネスが「マーケティング5.0」の実現を目指し、データドリブンマーケティング支援事業を本格化。約1億会員のドコモデータと顧客データを組み合わせ、①マーケティング戦略策定 ②顧客データ基盤構築 ③顧客・市場分析 ④顧客接点高度化の4領域で支援する。広島県観光連盟との実証実験では、分析により従来のオープンデータでは見えなかったインバウンド観光客の行動パターンなどを解明。これまで施策の対象国にしていなかったイタリア・スペイン観光客の約30%が日帰りしている実態を発見し、宿泊促進に向けた効果的なプロモーション戦略の立案につなげた。

※この要約は生成AIで作成しています

目次

「NTTグループは以前から大規模データを活用したセールス・マーケティングを実践していました。データドリブンマーケティングのナレッジがすでにあったのです」

NTTドコモビジネスのマーケティングインテグレーション推進室室長・徳田泰幸の言葉から、記者発表会は始まりました。

「近年、さまざまな企業さまから『データドリブンなマーケティングを推進したい』『データ活用で事業の精度を上げたい』といったご相談が寄せられています。そこでNTTグループのリソースを活用してマーケティングの課題解決にあたる、マーケティングインテグレーション推進室が発足しました」(徳田)

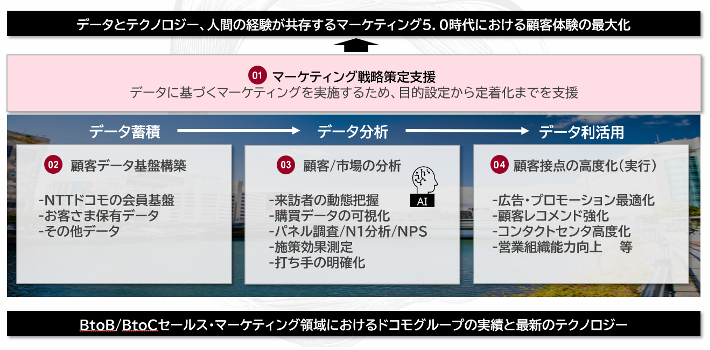

続いてマーケティングインテグレーション推進室が支援する、データドリブンマーケティング実現に向けた4つの領域を紹介しました。

①「マーケティング戦略策定支援」

データを活用してどのような事業成長を求めエグゼキューションにつなげるのか、目的設定から定着化までの支援を、お客さまに寄り添いながら実施します。

②「顧客データ基盤構築」

SIerとしての顔も持つNTTドコモビジネスの強みを発揮し、お客さまが保有するデータの収集・蓄積、セキュリティ面でも万全のシステムを構築します。

③「顧客/市場の分析」

お客さまが持つデータとドコモデータをかけ合わせ、さらに生成AIも活用した分析等によって、課題解決のヒントを探ります。

④「顧客接点の高度化(実行)」

分析結果をどのように事業に生かすのか。データを活用することで、最適な広告・プロモーション、コンタクトセンターの高度化、セールスイネーブルメントの強化などのニーズに合わせて顧客接点高度化を支援します。

すでに動き始めている事例の紹介もありました。

まずは、JRM(ジャパンラグビーマーケティング)さまとの取り組みです。日本のラグビーファンを増やすという目的のもと、プロモーションとロイヤルカスタマー育成を実施するため、セキュリティを担保した上で、行動情報を取得するデータ基盤を構築するという案件でした。

当初はチケット購入サイトのIDやファンクラブ会員IDなど、各サービスサイトのユーザーIDが統合がされておらず、最適なレコメンドやサービス提供ができる余白があるにもかかわらず機会損失となりうる状況でした。その解決策としてIDを統合し、そのIDで蓄積されたデータを分析、可視化するデータ基盤が構築されました。

次に、ドコモが持つ約1億会員データと、お客さまが持つ会員データや行動データをかけ合わせた事例にも触れました。

お客さま企業が持つデータの属性を解析して、何かしらのレコメンド情報を流そうとした場合、お客さまが持つ属性データだけではなく、ドコモの1億会員データとかけ合わせることで、年齢や居住地などの属性情報や、位置情報などの各種データに加えて、消費者の購買情報などによりさまざまな分析が可能です。

「自社のデータとドコモデータをかけ合わせると、『うちのこのお客さまはこういう好みや趣味がありそうだ』と、顧客の嗜好性の予想まで可能になります。つまり、マーケティング5.0でいわれる予測マーケティングに踏み込む手がかりになるのです」(徳田)

さらにターゲティング広告配信のデモンストレーションも実施。従来の街なかのサイネージ広告は「この場所でこの時間帯なら、こうした属性の人が多く通行するだろう」と経験と勘に頼ったターゲティングが主流となっています。

しかし、NTTドコモビジネスはGPSだけではなく、ドコモの携帯電話ネットワークの仕組みを使用して作成される人口統計情報を提供できます。観光地はもちろん、大型商業施設などに設置したAIカメラから収集するデータを組み合わせて、「このサイネージ広告の周辺にどんな属性の人たちがいるか」をリアルタイムで抽出。その群衆の好みに合わせたサービスや商品のレコメンドを行います。

さらに将来的には、個人情報に配慮した顔認証AIカメラを使って個人向け広告配信も実現します。例えば観光地のあるスポットで『歴史好きのAさん』と判別できたら、近隣の歴史的建造物の情報を表示するといったように、より有益な媒体になるのです。広告主にとっても、より効率的な宣伝広告につながります。

「こうしたNTTグループが保有するデータやテクノロジーを組み合わせ、一人ひとりのニーズやウォンツに響く精緻なマーケティングを実践する。さらに、それがいち企業の成果のみならず、人びとの豊かな生活、ひいてはよりよい社会の実現へと発展していく――。それこそがNTTドコモビジネスが目指すマーケティング5.0の世界だと考えています」と徳田は力強く訴えました。

続けて、「広島県での実証実験」へと話題は移ります。

元々、広島県観光連盟(HIT)は広島を訪れるインバウンド観光客の属性や流入ルート、周遊ルートなどをつかめず、効果的な施策が打てない課題を抱えていました。

そこでNTTドコモビジネスと早稲田大学、インテージ、電通総研など産官学による共創で、この課題解決に向けた実証実験を実施するに至りました。

「われわれNTTドコモビジネスがプロジェクト全体のマネージメントと人流データの解析を担当。人流データは、ドコモの基地局からローミングデータを使い『どこの国の人がどれくらい滞在しているか』といった行動データを割り出します」(徳田)

この人流データを見ると、例えば「深夜2時~朝5時に滞在した場所」などの行動が見えてきます。つまり「各国の観光客の宿泊場所」といった解像度の高いデータが取れるわけです。

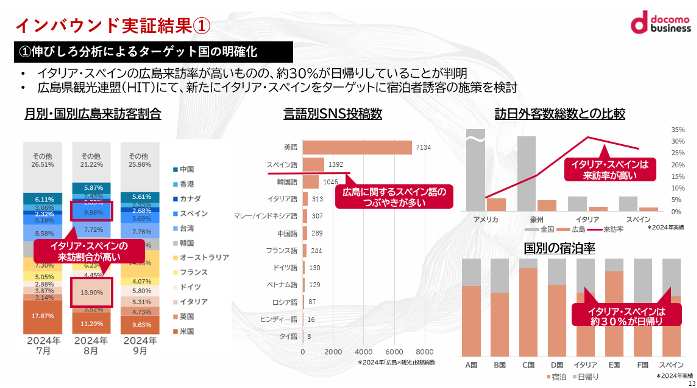

その結果、興味深いデータの傾向が判明しました。例えば2024年8月で見ると、イタリア(13.9%)とスペイン(9.98%)からの来訪割合が極めて高かったのです。

ところが、人流データによると、イタリア・スペインの観光客のうち広島に宿泊せず、都市部などから日帰りで立ち寄る方が約30%もいることが判明しました。

「見方を変えると、イタリア、スペインの方々には宿泊していただく余地があると考えられます。宿泊の魅力を訴求するプロモーションが効果を上げるかもしれない」(徳田)

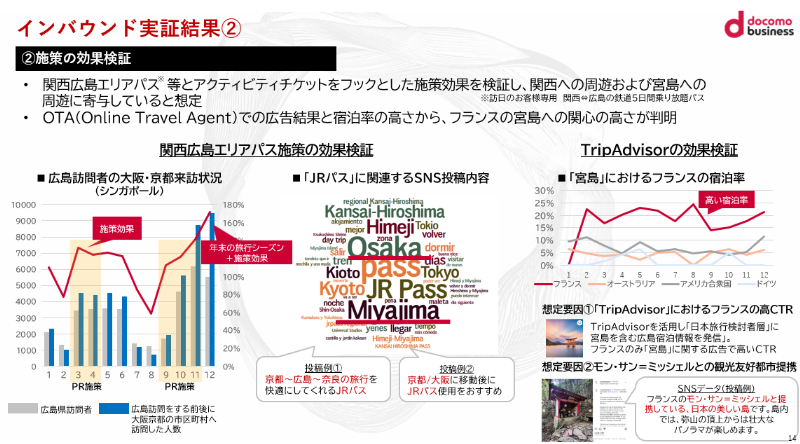

おもしろいのは、「TripAdvisor」を活用した効果検証です。同サイトに「日本旅行検討者層」に向けて、広島宿泊情報を発信したところ、フランスのみ宮島に関する高いCT(クリック数)が見られたのです。

実はフランスの有名観光地であるモン・サン=ミッシェル市と宮島のある廿日市市は観光友好都市として提携していて、以前から興味を抱いていた人が多いことが予測されます。また、SNSでもモン・サン=ミッシェルと宮島を関連づけた投稿が多いことも分かりました。

「こうして、多彩なデータをかけ合わせて見ていく、一つひとつの小さな点でしかなかった情報が、線としてつながっていく。この広島の事例をモデルケースに、日本各地のインバウンド誘致に活用できると考えています。また、オーバーツーリズムの抑制や地域活性化の足掛かりにもなるはずです」(徳田)

後半は、広島県観光連盟のチーフプロデューサーである山邊昌太郎氏、そしてフィリップ・コトラー著作の監訳でも知られるマーケティング研究者で、早稲田大学商学学術院教授の恩藏直人氏も加わり、パネルディスカッションが開催されました。

最初のテーマでは『広島県で実施した観光実証実験』を深堀り。まず山邊氏が、当初、広島が抱えていた課題として「世界的に有名な観光地として都市別で上位5位ほどに入るにもかかわらず、宿泊客が全国で14~15位程度と少ないこと」「東京や関西方面を旅するインバウンド観光客の広島への来訪と宿泊を促し、周遊をアップさせること」があったと説明。

そのためにはインバウンド客の行動を精緻に分析し、対策を練ることが必要だったものの「そうした手立てが旅行業界にはなかった」と言います。

「これまで観光業界で使われるデータは、国や自治体がアンケートで集めたデータがほとんど。母数がかなり少なく、海外の方から集めたアンケートとなるとなおさらでした。確度が極めて低い予測しかたてられなかった」(山邊氏)

それだけに、今回の人流データを活用した結果、イタリア、スペインの観光客の方々が多く、かつ宿泊されていない事実が見えてきたことには驚くと同時に「ノーマークだった両国に重点的にプロモーションをかけ宿泊者数を増やせば周遊を増やすことにもつながる。限られたリソースを適切に配分できそうだ」と手応えを明かしました。

恩藏氏は「マーケティング研究の世界は、完全にデータドリブンに振り切っている」と指摘。「かつてのテレビ視聴率でも、数値は取得できるものの実際に見ているかは分からなかった。しかし、今ではテレビにAIカメラを付け、視聴者が画面を見ているかといった極めて正確なデータが用いられています」

「同様にアンケートベースだった観光マーケティングの世界に、精緻な人流データを使うことは日本の観光産業を変える。大きく前進させることになるし、その一歩が今回の広島の実証実験ではないか」(恩藏氏)

一方で、テーマが『データドリブンマーケティング』に移ると、恩藏氏は「残念ながら、日本は他国に比べて遅れている」と言います。日本はそれぞれのビジネスの現場にいるビジネスパーソンが優秀であることもあり、結果として「これまでのやり方でもなんとかなってきた」。それゆえ、データドリブンマーケティングのような新しい試みに対して「まだ必要ない」と感じがちだというのです。

広島県観光連盟の山邊氏も、こう続けます。「新たな取組みを始めようとすると『過去の否定になる』と考えがちな面がある。しかし、より正確なデータを見つめ直すことでしか、正確な対策はできません。データをマーケティングに生かさないことは、地図を持たずにドライブするようなものではないか」と問いかけます。

加えて、山邊氏が「私たち広島県を実験場とし活用いただき、他の自治体でも横展開してもらいたい」と続けます。観光はひとつの街や地域で終わりません。とくにインバウンド観光は、いくつかの県をまたいで周遊する場合がほとんどです。

「すべての都道府県がデータドリブンなマーケティングを進めていけば、日本はさらなる観光立国になれる。地域活性化の推進も期待できるのでは」(山邊氏)

今後は生成AIをはじめとした新たなテクノロジーを実装するなど、新たな挑戦も予定されています。どのような高付加価値体験につながっていくのか。今後もマーケティング5.0の壮大な実験ともいえる広島県の取り組みに注目です。

「観光業界のみならず、多くの業界の方々に、今後の動きも注目していただき、自社やそれぞれの業界、ひいては日本と世界をより良くするヒントを得てほしい」(徳田)

大きな展望と希望に触れ、発表会は幕を閉じました。

OPEN HUB

THEME

Coming Lifestyle

#ライフスタイル