01

2025.07.18(Fri)

目次

ー何らかの理由で学校に行くことができなくなってしまう児童・生徒が年々、増えているようです。子どもたちをとりまく環境、そして教育の最前線で働く先生方には、どのような負荷が掛かっていると感じますか?

堀込洋氏(以下、堀込氏):私が感じているのは、多くの先生方が漠然とした不安を抱えていて、その不安が増大しているのではないかという懸念です。いじめによる不登校や、勉強についていけないなど、明確な理由に対して打ち手を考えるのは言わばシンプルなことで、先生にとっても対処できる可能性があります。一方で、今は学校に来ている子どもたちも、近い将来、学校に来なくなってしまうかもしれないという不安は、先生にとって大きなプレッシャーとなっているのではないでしょうか。現場を回る中で、常にこうしたストレスにさらされている先生がとても多いことが少しずつ分かってきました。

高島宏太(以下、高島):私も同じ感想を抱いています。付け加えて言うなら、不登校の理由が非常に多様化しているのが、昨今の現場で見受けられる状況です。ちょっとした生活リズムの乱れや、漠然とした無気力感といった理由で不登校になってしまう児童・生徒を見ると、先生はどう対処すればいいのか迷ってしまうのも当然ですよね。そして特に注意が必要なのが、夏休みなど長期の休み明けです。

堀込氏:夏休み明けの2学期は学校内の行事が多い時期。先生たちは行事などで忙しい上に、不登校状態になった児童・生徒の対応を迫られます。実際、対応に動くとなると、家庭訪問や直接電話するなど、高い負荷が先生に掛かってくるのです。場合によっては教育委員会がプロジェクトを立ち上げてフォローすることもありますが、そうでなければあくまで学校マター、つまり先生に負担が掛かり続けるのです。

高島:ここ1、2年で顕著なこととしては、コロナ禍の影響もあると感じます。コロナ禍によって人との関わりが決定的に薄くなり、いざ登校するタイミングになっても周囲に溶け込むのが難しくて不登校につながってしまった、というお話を現場の学校関係者の方々から伺うことが多かったです。こうしたことも、子どもたちの心、そして教育の現場に大きな負荷が掛かる原因となっていますね。

堀込氏:昨年のデータによればおよそ30万人近い子どもたちが不登校と認定されています。不登校と認定されるのは、30日連続で欠席した場合のため、実際は公表された30万人の2倍から3倍は「学校に行けていない」状態にある子供たちがいるとも推定できます。

ーそのように学校に行けない、行かない不登校の子どもたちを社会はどう受け止めればいいのでしょうか。学校へ行かせることが大人たちの正しい対応だとお考えですか?

堀込氏:かつては誰もが学校に行くことが当たり前だったと思います。ですから親も、子どもを学校に行かせなければならないという固定観念に囚われていましたよね。つまり、学校に行けないことに対する負のイメージが社会全体に浸透していました。しかし昨今は、「学校に行かないことが“=悪”ということではない」というニュアンスに、現代社会の認識として変化してきたと感じます。子どもたちの学びという視点で考えてみると、確かに学校の教室でこそ学べることはあると思いますが、学校外での学びの手段が以前と比べて格段に増えてきました。オンラインで学校とつながることもひとつですし、他のコミュニティとつながることで学びが担保されるのであれば、そのような手段も社会に許容されていくだろうと、個人的には感じています。

高島:すららネットが提供する「すらら」や「すららドリル」は、まさに児童・生徒が学校外でも学べる仕組みをオンラインで提供するAI学習教材です。文部科学省が令和5年に「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を提言したことで、社会における不登校の児童・生徒に対する学びのサポートは必要性を増しています。NTT Comでは、誰もが自分らしく学べる社会の実現に向け、2017年から公立の小・中学校向けにクラウド型の教育プラットフォーム「まなびポケット」を提供していますが、令和6年4月からは「すらら」「すららドリル」を学習コンテンツに加え、一層の機能充実を図りました。誰一人取り残されない学びの手法をさらに拡張しようと考えたからです。

ー堀込さん、「すらら」「すららドリル」がどのような教材か、教えていただけますか?

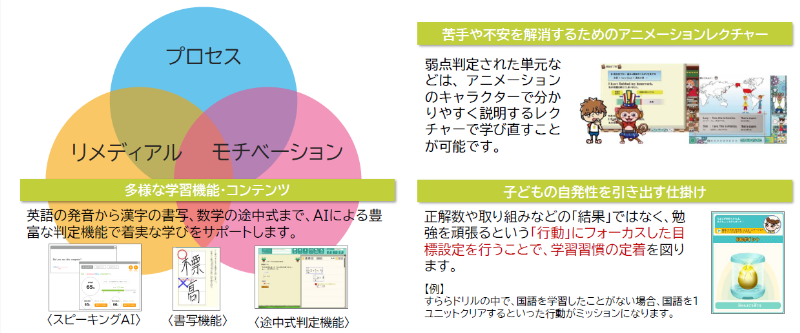

堀込氏:「すらら」は、大きくは3つの学習機能を持っています。1つ目はアニメーションによる解説機能。習っていない単元でも、動画によって1から学習できるようになっています。2つ目は動画に対応する演習用ドリル。ここではAIが機能し、子どもたちの学習ログをもとに難易度の調整や、その子がどんな学習につまずいているのかを分析し、学び直しへ導きます。3つ目は、どこまでできるようになったかを確認するテスト機能。およそ20万問ほどの問題が搭載されていますが、それらに加えて先生方それぞれのこだわりなども反映できるオリジナルの問題を作成することもできるのです。

公立の小・中学校では「すららドリル」を使って、5科目の復習や定着を図っています。近隣に塾などがない地域の子どもたちでも知識のインプットができるように、山間部や離島などでは「すらら」を使っていただいています。「すらら」では学習の前に解説動画を見られますが、「すららドリル」では学習した後に、つまずきが見えてきた段階ですぐに復習を行えるよう動画の導線を用意しています。子どもたちが自分で選択してドリルを開き、学ぶことで個別最適な学習を実現できるのです。

高島:不登校の子どもたちはもちろん、学校や塾に通う子どもたちの学習サポートとしても効果がありますよね。

堀込氏:例えば、間違いが続いてしまっている子どもにはAIの判断で比較的優しい問題から優先的に出してあげたり、正解が続いている子どもには難しい問題から優先的に出してあげたりなど、それぞれの理解度によって問題を調節できるのは大きなメリットです。また、日々、子どもたちのコンディションも変化しますので、AIが子どもの様子を見ながら最適な問題を提供することもできるのです。さらに、アニメーションを多用した解説動画で楽しさも意識しています。子どもたちが頑張った際にはポイントを付与し、そのポイントを使ってキャラクターを育てるといった、ゲーミフィケーションの要素も採り入れています。

高島:すららネットの学習教材によって、大きな負担が掛かっている教育の現場をも支援するという側面は見逃せませんよね。こうした教材を利用することで子どもたちだけでなく、先生方をサポートすることにもつながっていくと私は感じているのです。

堀込氏:ありがとうございます。1つ正解できても、「じゃあこんな場合はどうなる?」という発問をアニメーションで行い、これに正解できると「分かっているね」というフィードバックを行いますし、できなければ「もう一度説明するよ」といった具合に問題を解決するプロセスとともに解説していくリメディアル(補習的)な機能を私たちは重視しているのです。こうした細やかなサポートを先生方が教室で行うのは困難ですから、先生方を支援する機能としても価値があるのではないでしょうか。私たちのツールが、学校だけに依存していた学習体制から脱却できるキッカケとなればうれしいですね。

すららネットが提供するオンライン教材には大きく3の特徴がある。1つ目は、ただ単に◯や☓で正解か否かを判定するのではなく、問題を解くまでの思考の過程を重視し、どうして解くことができたか、できなかったかを明示して解説する機能(プロセス)。2つ目は、自身の弱点が明確になった後、アニメーションによる解説などで理解度を確かめ、確実に弱点を克服できるようになる補習機能(リメディアル)。そして3つ目は、問題を解けたら報酬をポイントという形で提供するなど、やる気を高める機能(モチベーション)。こうした学習を経て、継続性や自発性を引き出す仕組みが構築されている。

ー現在、550万ID以上、全国13,000校以上の学校で導入されている「まなびポケット」では、令和6年3月より「心の健康観察」という新機能を実装しました。子どもたちのメンタルヘルスをケアしつつ、教育の現場においても効果的な支援機能となるとのことですが、どのようなサービスなのでしょうか?

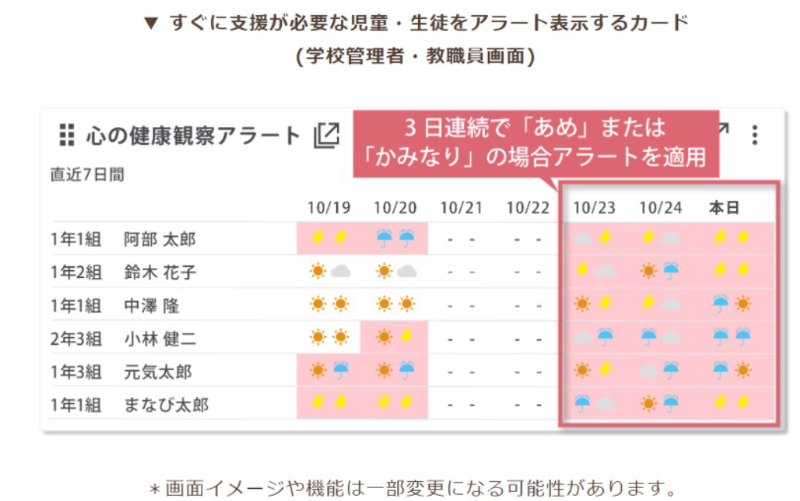

高島:はい、「まなびポケット」では、多様な学習コンテンツに加えダッシュボード機能を実装していました。これまでは、このダッシュボード上で児童・生徒の欠席状況、学習コンテンツのアクセス状況などを、教育委員会や学校の担当者へ共有できるようになっていましたが、新たに「心の健康観察」機能が加わることで、子どもたちのメンタル状況も可視化できるようにしたのです。

具体的には、子どもたちがまなびポケットへログインした際に、自分の心の状態を4つの選択肢(アイコン)の中から選んで回答するという仕組みです。これに加えて、体調が悪いとか勉強に苦労しているといった、コメント入力もできます。先生方は可視化された入力結果を一覧することで、個々の児童・生徒がどのような精神状態にあるか、クラス全体としてどのような雰囲気なのかを把握することができ、問題の予兆や対応がスムーズに行えると考えています。昔から「◯◯君、元気か?」といった先生の声掛けは行われていましたが、これをデジタルでよりリアルに発信・把握しやすくするイメージですね。児童・生徒がネガティブ回答を3日続けて入力するとアラートが出るので、先生方の迅速なケアにつながっていくでしょう。

堀込氏:先生も子どもたちも登校直後や下校前にはなかなか時間が取れません。ですからこのようにシンプルな入力と可視化の機能は、子どもの状態を知る上で大きな効果が期待できますね。

高島:不登校になる前の段階でその予兆を教育の現場が察知するのはとても大切なことです。COCOLOプランの目標である“小さなSOSを見逃さない”ためのツールとして、より多くの関係者に利用していただきたいと思っています。

ー今後はこの「心の健康観察」がどのように進化していくのでしょう?

高島:現在はダッシュボード上の結果を教育委員会や学校関係者までしか確認ができませんが、今後は自治体などと連携した上で、ソーシャルワーカーなどのメンタルケアの専門家の方々へも児童・生徒から気軽に相談できるような仕組みなどが実装できると嬉しいです。また、先生や保護者に言えないようなことを拾い上げる支援をこのツールでできれば、より理想的だと思っています。

堀込氏:子どもたちの成長にとって大切なのは、学習だけではありません。学習に集中するためには心の健康ももちろん大切ですから、「まなびポケット」と「すらら」「すららドリル」が協働する意味は大きいと感じています。

高島:こうしたデジタルツールには効果的なデータ利活用の可能性も秘められています。日々、膨大なログが蓄積されていくわけですから、学習の進捗もメンタルの状態も貴重な分析データとして利活用することで、これまでできなかった現場の対応が可能になると考えられます。

堀込氏:ログの掛け合わせは先生方にとっても大きな示唆となるでしょう。2年ほど前、某自治体とともに未来の教育実証事業という経済産業省のプロジェクトを行いました。その過程で、学習データと子どもたちのアンケートからどのような相関関係があるかをリサーチしたのです。すると、深夜に学習を行っている子どもは、勉強に対して強い不安感を抱いているという傾向が顕著に見られることが分かりました。ならば、ある子どもが深夜に学習している事実を知った時、先生側は勉強に対する不安を取り除くような思いやりの声がけが迅速にできるかもしれません。このように収集したデータの統合・連携はデジタルツールならではのメリットですし、収集したデータを明日どう生かすかが非常に重要で、これができるようになれば教育の現場はより安心して指導を行えるようになるでしょう。

高島:令和4年には、熊本市教育委員会、すららネット、Inspire High、そしてNTT Comの協働で、不登校の児童・生徒向けに「バーチャル教室」というシステム運用を行いました。NTT Comが提供するオンラインワークスペース「NeWork」を活用し、仮想的な教室で誰もがチャット、音声、ビデオなどを使ってコミュニケーションできる仕組みです。オンライン上では集団生活への慣れやコミュニケーションに対する不安軽減が期待できる上、学習教材の提供も可能で、不登校の児童・生徒を多方面から支援できました。教育現場におけるデジタルツールの可能性が少なからず見い出せたと感じています。

堀込氏:教育をデジタルやAIによって支援することができる私たちのような企業は、学校や社会とつながりたくてもつながれない子どもたちを、メンタル面、学習面で支える役割を果たさねばなりません。新たな機能の開発やデータ利活用の手法をさらに深めることで、今後ますますできることは増えていくと考えています。子どもたちがどのような状態にあっても、誰一人として取り残さない教育の実現に向けて、技術やアイデアをさらに進化させていきたいですね。

■まなびポケット「心の健康観察」の詳細はこちら

https://manabipocket.ed-cl.com/kokoro/

OPEN HUB

THEME

Coming Lifestyle

#ライフスタイル