01

2025.07.18(Fri)

目次

松岡和(以下、松岡):昨今、生成AIが大きな話題を呼んでいますが、まずは日本における「AIと著作権法」の現状や、最新の議論について教えていただけますか。

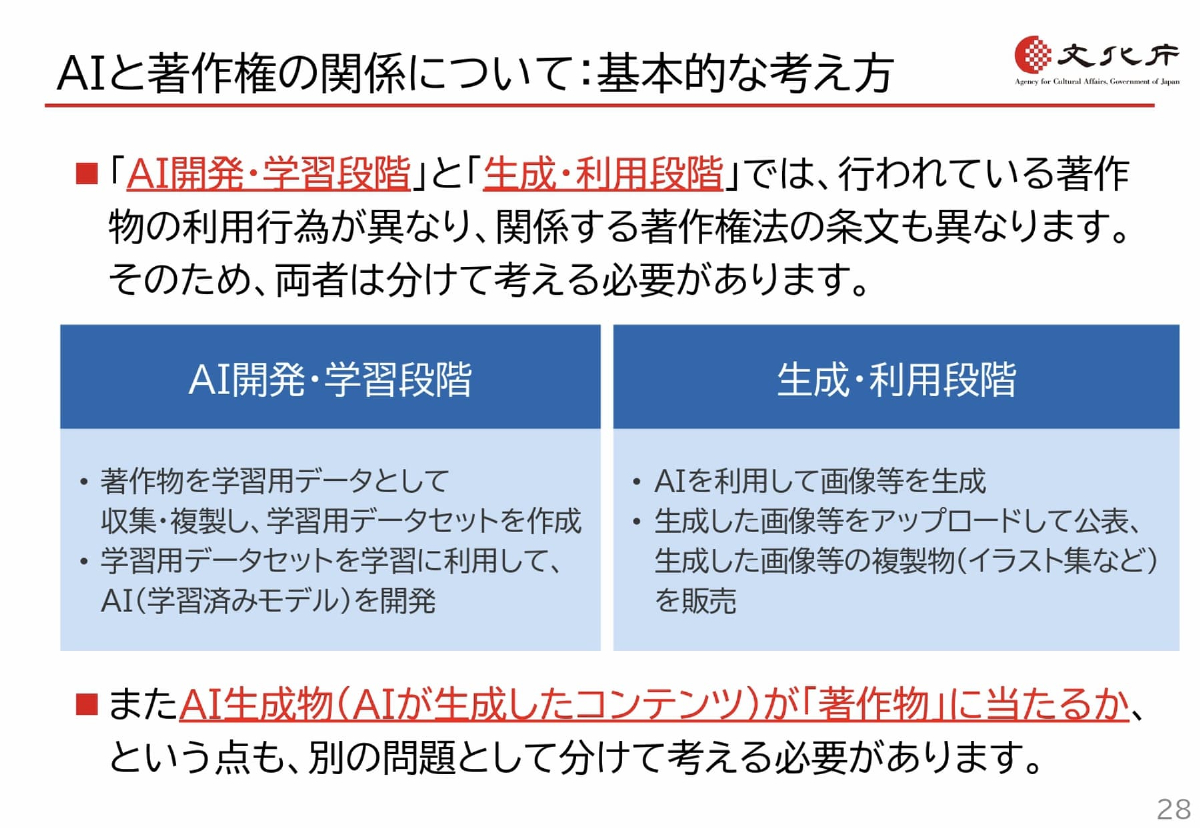

水野祐氏(以下、水野氏):AIと著作権については、「開発・学習段階」「生成・利用段階」という2つのフェーズに分けて考えるという整理が一般的になっています。

「開発・学習段階」とは、AIを開発する上で、インターネット上にある大量情報をクローリングして集めるなどして学習用データセットを作成し、それを学習に利用して学習済みモデルをつくっていくフェーズのことです。一方、「生成・利用段階」とは、学習済みモデルができたあとに、そのAIを使って生成物を生み出したり、利用したりしていくフェーズのことです。

まず、「開発・学習段階」においては、インターネット上にあるデータをクローリングして収集すること自体が、著作権法上の複製権や翻案権、公衆送信権といった権利侵害に当たりそうですが、これについて日本では、2018年の法改正でいわゆる柔軟な権利制限規定を導入し、AIを開発するための学習行為はいわゆる非享受目的利用であるとして、原則として権利者の許諾なく著作物を利用することができる旨を規定しました。ようするに、著作権法に例外規定をつくることで、AIによる学習行為を原則として認めたのです。

これは、世界でも類を見ないほど学習行為を広く認めているように読める明文のルールで、ある法学者は「日本は機械学習パラダイスだ」と表現したほどでした。

松岡:海外ではどのような考え方がスタンダードなのでしょうか?

水野氏:スタンダードはまだない状況ですが、アメリカには、「フェアユース」(※)という著作権の例外規定があります。これは、一定の営利目的も含めて、「フェアユースに該当するのであれば、機械学習やAI開発における著作物の利用は著作権侵害に当たらない」とするもので、米国のAI開発における学習行為はこの規定に基づいて、いわゆる「変容的利用」であることを根拠に行われていると考えられます。

一方、学習行為の場面で何をもって「変容的利用」か、フェアユースにあたるか否かの線引きは、まだ裁判例や判例が出ていません。AI学習におけるフェアユースをめぐっては、集団訴訟なども起きており、今後米国の裁判所がどのように判断するかが注目されます。

また、EUでは「営利/非営利」が基準となっており、研究機関など非営利の学術研究目的であれば、AI学習のための著作物の利用は著作権侵害になりません。営利目的などそれ以外の場合については、権利者側が「学習を許しません」と明確に意思表示(オプトアウト)している著作物、オンラインコンテンツについては機械可読な方式で権利留保しているコンテンツを生成AIに学習させると違法になる、というようなルールになっています。

※フェアユース:著作を利用する際に一定の条件や要素を満たしていれば、著作権者から許可を得なくても著作権の侵害に当たらないとする、著作権侵害の抗弁事由

松岡:なるほど。それぞれの地域で制度が異なりますが、日本においては、法律上可能と明確化されている範囲が広いという印象を持ちました。しかしこれは、開発側にとっては非常にメリットが大きい一方で、権利者からしてみると、自分の著作物を勝手に学習されてしまっても文句は言えない、ということになりますよね。

水野氏:そういう心配を抱いてしまうのも無理ないでしょうね。近年では、ChatGPTをはじめとする生成AIが話題になったこともあり、クリエイターやアーティスト側から規制の緩さに対して懸念の声が上がるようになりました。また、LoRAといった追加学習の手法を用いて特定アーティストの作風に似せたコンテンツを、手軽に、かつ瞬時に大量に生成できるような特化型AIが出てきたことも、問題意識を強めるきっかけになりました。

こうした世論の変化を受けて、政府は権利制限規定の範囲を再検討し始めました。2024年1月に、文化庁より「AIと著作権に関する考え方について」という素案が発表され、2月末にはそれに対するパブリックコメントの結果を反映した素案も公開されています。

松岡:文化庁が2024年1月に出した素案は、2018年の改正著作権法の内容から、どのように変化しているのでしょうか。

水野氏:大まかな考え方自体はほとんど変わっていませんが、学習される側である権利者に、従前よりも多少配慮する方向に調整されそうです。少し条文を説明しますね。

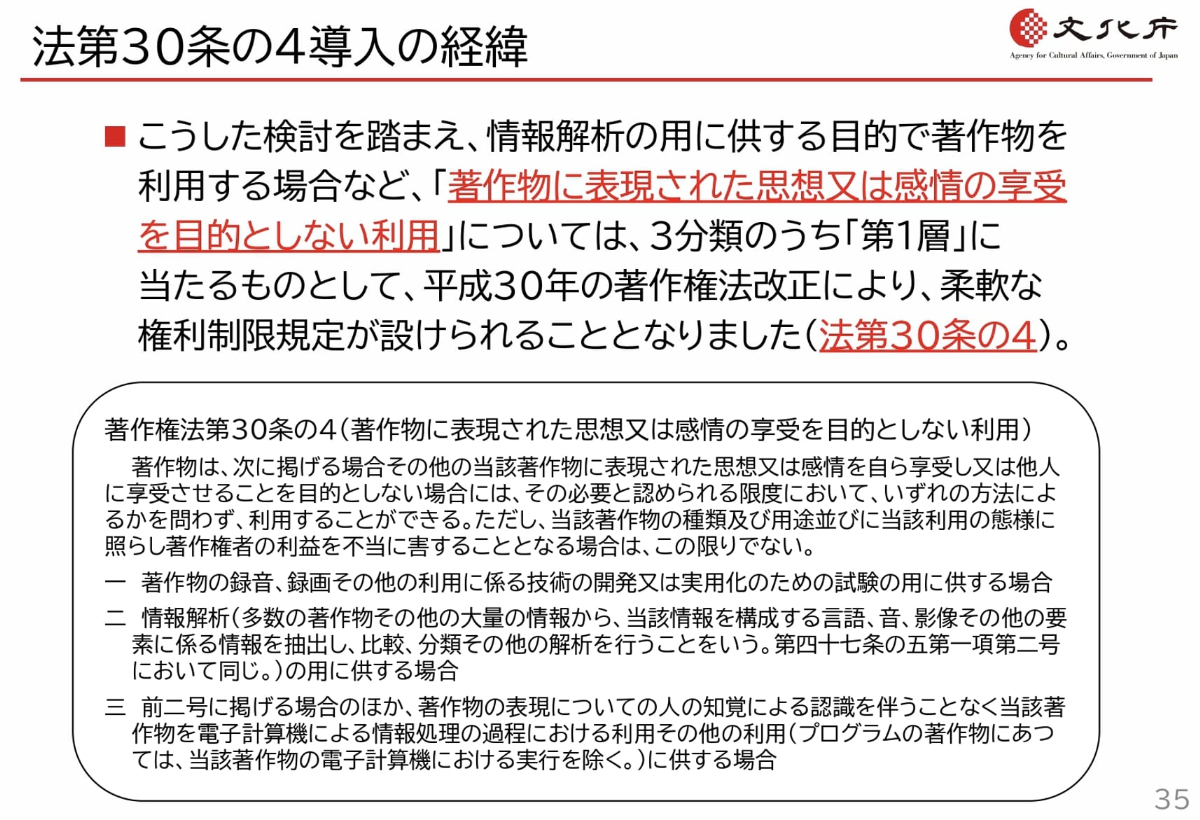

2018年の法改正によってできた非享受目的利用(著作権法30条の4)という規定では「著作物は次に掲げる場合その他当該著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれかの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし当該著作物の種類および用途並びに当該利用の態様に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではない」と定められています。

ようするに、著作物を鑑賞したり利用したりすることで知的または精神的な欲求に満足するなど、思想・感情における利益を享受する場合にはまさに著作権は効力を発生させる場面ですが、そのような利益を享受しない目的(非享受目的)で用いられる場合には著作権の効力を及ぼす必要はない。そして、AI開発のための学習行為を含む情報解析のための利用は、非享受目的の利用であるため、著作権侵害には当たらないというのがロジックでした。一方、今回の素案では、非享受目的と享受目的が併存する場合についての考え方などを示すことで、この非享受目的利用の規定の適用範囲を若干狭める可能性がある解釈や見解が示されているように思われます。また、非享受目的の利用であっても、ただし書の「著作権者の利益を不当に害する」場合は、例外規定は適用されず著作権侵害になるわけですが、今回の素案では「著作権者の利益を不当に害する」場合の具体例とともに、従来の考え方よりもこのただし書に該当する場合が広がるように読める考え方も示されており、文化庁としてはこのような見解を示すことで、先述した権利者の声に一定の配慮を示そうとしていると思われます。

とはいえ、まだパブコメ中ということもあり、はっきりとしたことは言えないのが現状です。

松岡:「生成・利用段階」においては、どのような議論があるのでしょうか?

水野氏:大きく分けて2つの論点があります。1つ目は、AIが既存の著作物と似たようなものを生成してしまった場合に、著作権侵害が成立するのか。2つ目は、AIが生成したものに著作権が発生するのか。この2点です。

1つ目の「AIが既存の著作物と似たようなものを生成してしまった場合に、著作権侵害が成立するのか」についてですが、これはかなり微妙なところです。

というのも、著作権法の基本的な考え方として、「アイデアは保護しない」というルールがあり、世界観や画風のようなものは著作権法で保護されないからです。

松岡:つまり、単に絵柄や画風が似ているだけでは、著作権侵害に当たらないと。

水野氏:はい。ちょうど最近発売されたあるゲームのキャラクターたちの絵柄が某有名キャラクターたちの雰囲気に非常に似ているとして大きな話題を集めましたが、例えばこの問題についても個々のキャラクターを比較すると類似しているとはいいづらい印象を持ちますが、キャラクターデザインの各要素は似ていたりして、組み合わせが違うだけでキャラクター群としての世界観や雰囲気は似ているといった場合です。このようなことは生成AIを利用することで以前よりもやりやすくなっています。

世界観や雰囲気はたしかに似ているものの、これらは基本的には現行の著作権では保護されないアイデアに当たります。個々のキャラクターについて著作権侵害を訴えることはできますが、キャラクター単位で比較してみるとそれなりに差があるので、著作権侵害として認められるのはハードルが高いのではないかという印象でした。もちろん全キャラクターを精査したわけではないので類似といえるものが含まれている可能性もありますが。

松岡:このゲームについては、「キャラクターデザインに生成AIが使われているのでは?」という議論もありますが、似ているとされるゲームのキャラクターがAIにおける学習行為に使われたかどうかは、技術的に判定できるのでしょうか。

水野氏:できる場合もあれば、できない場合もあると思いますが、ハードルはかなり高いと思います。まず、多くのAI開発企業は、開発・学習段階においてAIが何を学習したのかを明らかにしていません。また、アメリカの民事訴訟には、ディスカバリー制度という証拠開示制度がありますが、日本にはそのような制度がないため、「何を学習させたか」を証拠として提出させ、著作権侵害を立証するのは、かなり難しいでしょう。

もっとも、先ほどご紹介した文化庁の素案では、これだけ類似しているのであればAIが学習したとしか考えられない、というような高度な類似性を立証すれば、AIが当該著作物を学習していることを推認するといった運用をする可能性について言及されています。今後、AIが学習したデータについてどれだけ透明性を確保する仕組みが整うか次第でもありますが、訴訟が起こされた場合に、裁判所がどのような判断をしていくのか、今後も注目していきたいところです。

松岡:2点目の「AIが生成したものに著作権が発生するのか」については、どのような議論がなされているのでしょうか。

水野氏:こちらについては、アメリカでいくつか判断が示されている例があります。前提としてアメリカでは、著作権登録という制度が活発に利用されておりまして、著作権自体は著作物をつくった瞬間に発生するものの、訴訟を起こす等、著作権登録をしておかないと一部の権利が行使できないという仕組みになっています。

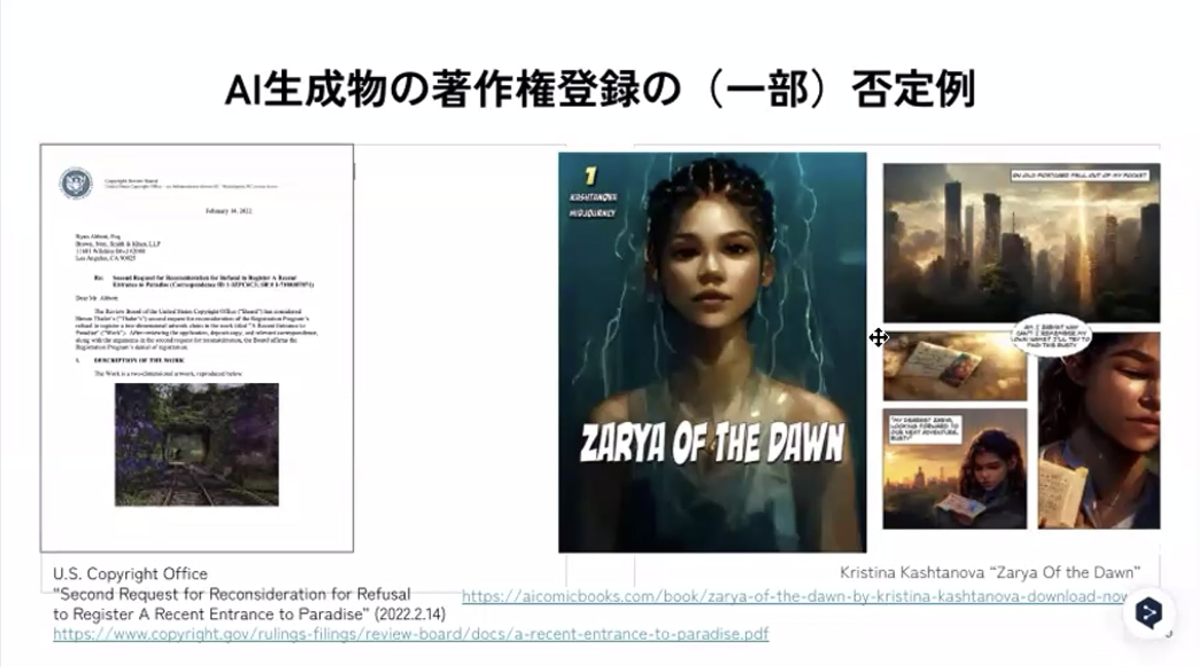

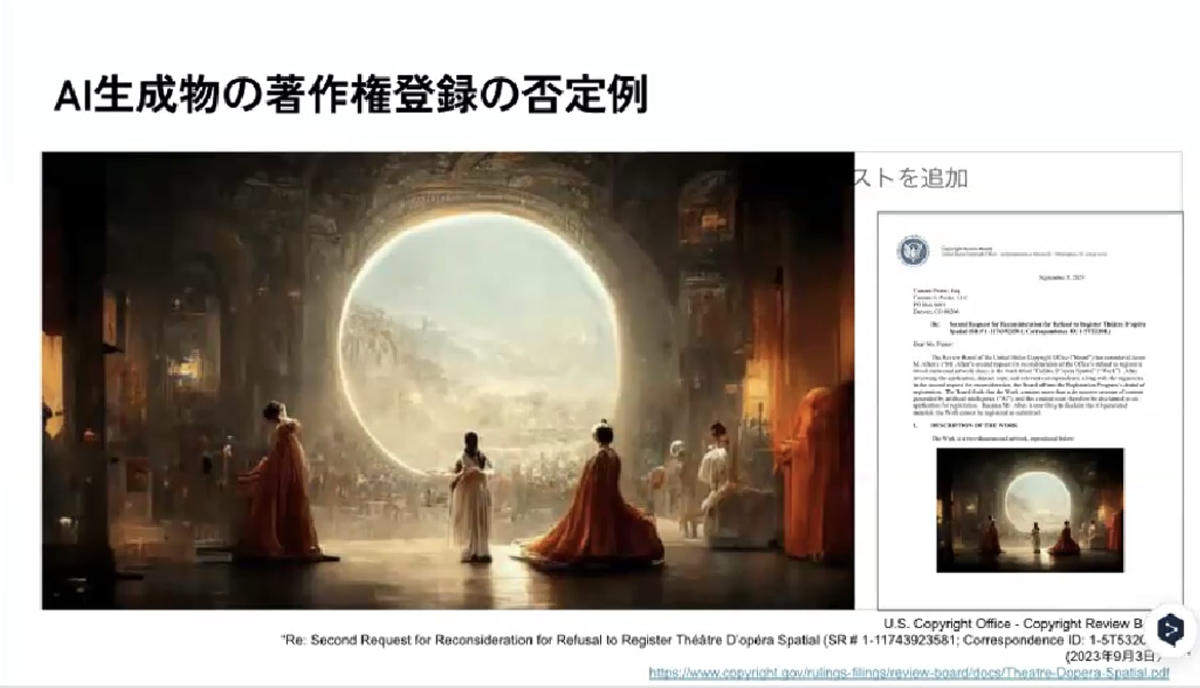

そして、アメリカではすでに判明しているだけで、これまでに3度、AIによる生成画像が著作権登録に申請されているのですが、登録の可否を判断する著作権局はいずれも生成された画像部分について却下されています。

松岡:つまりアメリカでは現状、「AIが生成したものには著作権は発生しない」という判断になっていると。

水野氏:アメリカ著作権局としては、あくまで判断したのは「Creative Machine」や「Midjourney」といった個別の画像生成AIサービスにより生成した画像の著作物性であり、他の生成AIサービスについての判断は留保している立場です。

却下の理由も明らかにされていまして、「機械が従来の創作者にあたる役割を果たしており、人間が機械すなわちAIを道具として使えているわけではない」というものです。少しかみ砕いて説明すると、現状私たちが生成AIを利用する際には、予測可能性を持って表現を制御できているのではなく、一定の人間の指示はあるものの、どちらかというと機械がランダムに表現を吐き出している状態に近い。つまり、創作者はあくまで機械=非人間の方であり、非人間が創作者である以上、著作権は発生しないという考え方です。

松岡:人間以外がつくったものには、著作権は発生しないのですか?

水野氏:そのように考えられています。よく引き合いに出されるのが「サルがカメラで自撮りをした写真の事例」で、ジャングルの奥地で「サルにカメラを盗まれる」という状況を人間がどれだけ意図的につくり出したのだとしても、サル=非人間が自分で撮影を行っている以上、その写真には著作権が発生しない、というのがアメリカ著作権局の判断です。生成AIもこれと同様で、非人間が生み出している以上、著作権は発生しないという論理なのです。

松岡:しかし逆に言えば、今後技術が発展し、人間がより精緻にAIを使いこなせるようになることで、生成AIが生み出した作品にも著作権が認められるようになる可能性があるということでしょうか?

水野氏:おっしゃる通り、判断が覆る可能性は十分あると思います。現在のAIによる生成はまだランダムで、アンコントローラブルな面も大きいものの、将来的にコントロールの精度は高まっていくものと思われます。そうなると、AIはより道具に近いものになっていくでしょう。また、上記で紹介した著作権を否定した判断はいずれも著作権局のものであり、この後、裁判で争われることにより裁判所に覆される可能性は残ります。

実際、著作権登録を拒否された作品のうちの1つである「Theatre D’opera Spatial」の作者は、「少なくとも624回プロンプトを打ち直した」と主張しており、もし裁判で争われれば、制作プロセスにおける人間による寄与が認められて、アメリカ著作権局の判断が覆る可能性もあり得ます。

松岡:アメリカ以外の国では、どのようなスタンスが取られているのでしょうか。

水野氏:まだスタンスと呼べるようなものは見えてきていないですが、中国では、アメリカとは対照的に、AIが生成した画像に対して著作権を認める判決が出ています。理由としては「知的投資が認められるから」というもので、AI生成物に著作権を与えることで、この領域の発展を促進していきたいという意識がありそうです。

日本ではまだ、裁判における判例などは出ていませんが、AIが生成したからといって一概に著作権が否定されるということはなく、一定の「創作意図」と「創作的寄与」が認められれば、AI生成物であっても著作権は発生するという立場をとっているものと思われます。具体的には、AIに対する指示・入力(プロンプト等)の分量・内容や、生成の試行回数、複数の生成物からの選択といった要素を考慮して判断されるとされています。

松岡:水野さんご自身は、生成AIが生み出した作品に著作権を認めるか否かについて、どのようにお考えですか。

水野氏:例えばAI以外のソフトウェアを使って生成したものや、スマホのアプリで撮影した写真にも著作権が認められることを鑑みると、AI生成物にも一定の著作権が認められるべきだろうとは思います。また、これまでの創作ツールや手法のなかにも予測可能性がないもの、偶発的なものもあるので、そのことを理由に著作物性を否定することも均衡を失するのではないかとも思います。

ただ、重要なのは、著作権が認められるハードルを低くし過ぎないことだと思っています。AIを使うと、瞬時に大量に、それなりにクオリティの高い生成物を生み出せてしまうので、すべてに著作権を認めてしまうと、世の中にある「表現的なもの」が著作権だらけになってしまうからです。

著作権は、これだけ「表現の自由」を重視する社会において、ある表現に排他的独占権を与え、表現の自由を制約する、非常に強い権利です。そのため、あらゆる生成物に著作権を発生させてしまうと、未来の表現者たちの表現の自由が奪われてしまうのです。

松岡:つまり、アメリカのように著作権を登録制にし、一つ一つ判断していくようなイメージでしょうか。

水野氏:アメリカでも登録なしに著作権が発生するため、アメリカの登録制度であれば問題ないとは言えないと考えます。

今の著作権法では、SNS上のちょっとした投稿にもすべて著作権が発生することになりますが、企業やクリエイター、アーティストの方たちが手間暇かけてつくったものと、SNS上のつぶやきのような何げなくつくられたものを同じルールで処理しようとすると、どうしても無理が出てきます。著作権については、ベルヌ条約という国際条約があり、加盟国はそのルールを守らなければならないため、著作権の在り方を変えていくのは難しくはあるものの、何かしらのインセンティブを持った人だけが著作権登録を行い、登録されたもの以外は自由に使えるというようなルールの方がAIが前提となる社会ではわかりやすく、未来の表現の自由の確保という意味でも良いのかもしれません。

松岡:すでに作品を持っている著作権者の権利と、これから作品を生み出す未来のつくり手の表現の自由。文化を発展させ、豊かな社会をつくっていくためには、そのバランスが非常に重要なのだと思うのですが、私たちはその最適なバランスや優先順位について、どのように考えていけばよいのでしょうか。

水野氏:非常に難しい質問ですが、文化の発展やイノベーションの創出のためには、多種多様なものが入り交じる環境をつくることが大事だと思っています。そしてそのためには、クリエイターやアーティストの方に不利益が生じないように留意しつつも、クリエイターやアーティストの権利を強くすれば強くするほどよい、というわけではないことを認識することが重要だと思います。

そもそも、なぜ著作権なるものが存在しているのか、つまり、著作権法の正当性の根拠については、「著作権があることで、クリエイターの創作意欲を醸成する」というインセンティブ理論による説明がしばしばなされます。しかし、クリエイターは著作権があるから新たな創作をするわけではありませんよね。

また、ファッションや食の領域、スポーツなどの戦術においては、著作権による制約がほぼ発生しませんが、それにもかかわらず、次々と新たなものが生まれ、イノベーションが起きています。

松岡:つまり、著作権は必ずしも創造的行為のインセンティブにはならないということですね。

水野氏:そうですね。もちろん著作権という権利がライセンス等によって利益を生み出すことで、創作を継続できる環境をつくることができる、という面はあります。

もっとも、例えば権利者がTikTok上のコンテンツを削除請求することで大衆にアクセスできる機会を失ってしまう場面を想定するとわかりやすいですが、むしろインターネット上では、著作権の権利が強過ぎることによって、新たなビジネスや創作の機会が失われるような事例も起きているので、それぞれの時代に合わせて、何をどう調整することが社会にとっての最適なのかを考えながら、ルールに変更を加えていく必要があるのではないかと思っています。

松岡:また「AIと著作権」という領域に関しては、海外の動向が相互に影響を与えあう点も特徴的だと感じています。まさにEUでは、2024年にAIに関する新たな法律「AI Act」が施行される見通しとのことですが、こちらの内容についても教えていただけますでしょうか。

水野氏:AI Actは、EU加盟国全体で直接の拘束力を持つ強いルールで、去年12月に大筋の合意に至り、2024年中には施行に至るのではないかと見られています。内容としては、AIを「禁止されるAI」「ハイリスクAI」「限定リスクAI」「最小リスクAI」の4段階に分類し、それぞれ開発者側と利用者側の義務・権利を定めたものです。例えば、ディープフェイクのようなAI技術に関しては、きちんとラベル付けをして、開発側に情報提供等の義務を課すということです。

松岡:国内やアメリカの状況に比べると、非常に先進的な印象を受けますね。

水野氏:そうですね。このAI Actは、生成AIに関するルールも急遽加えられたものの、生成AIのためのだけのルールではなくAI全般についてのルールとなっていて、実はEUはこの法律をつくるために5年ほど議論を重ねています。生成AIが世間で話題になってから、あわててルールをつくり始めたわけではないのです。

この背景には、2018年に施行されたGDPR(General Data Protection Regulation、一般データ保護規則)の成功体験があると思われます。GDPRもまたAI Actと同じく、EU全体で効力を持つパーソナルデータ保護に関する非常に強いルールなのですが、この法律が施行されたことで、世界中の個人情報・パーソナルデータに関する保護基準が引き上げられたのです。

つまりEUには、「個人の人権に配慮してルールをつくる」という建前があった一方で、GAFAMのようなビッグテックに対する競争上の優位を築くために、半ば戦略的にこの法律をつくったという側面もあり、昨今EUは「ルールを使った競争力の確保」に注力しているといわれています。

松岡:たしかに、私もGDPRの動きは把握しておりまして、こうした海外の動向によって、日々の実務が影響を受けていることを、ひしひしと実感しています。AI Actが施行されると、日本にはどのような影響がありそうでしょうか。

水野氏:日本ではどちらかというと、AI Actのようなハードロー(厳しいルール)をつくるというよりも、アメリカのようにソフトロー(柔軟なルール)でやっていこうという動きの方が強いといわれていましたが、最近では自民党が「責任あるAI推進基本法(仮称)」といった法律の素案も用意しており、流動的です。とはいえ、仮にハードローをつくるとしても、EUのAI Actのような強いルールにはならないと思います。

松岡:まだ、はっきりとした方針が見えない中で、生成AIのような技術とどう向き合っていくべきか悩んでいる企業が多いと思います。そうした企業に向けて、何かアドバイスをいただけないでしょうか。

水野氏:企業は生成AIをどんどん活用すべきだと思います。生成AIを使う上でのリスクとして本日お話しした著作権の問題に加えて、個人情報や秘密情報の流出などが叫ばれますが、リスクの高さで言えば、我々がすでに利用しているクラウドや翻訳等のAIサービスと大差がありません。つまり、生成AIを使うことによる新たなリスクはそこまでないのではないでしょうか。ビジネスにAI技術を取り入れていくこと自体は、遅かれ早かれ必要になってきます。逆に、大企業の立場から、実務において現在感じられている課題などはありますか?

松岡:弊社でもAIやメタバースなど新たな領域におけるビジネスに取り組んでいるのですが、現在ぶつかっている課題の1つが、これまで使っていた契約書のひな形がまったく使えなくなってしまったことです。案件ごとに一つひとつカスタマイズして、新しく契約書をつくっているような状況で、非常に時間がかかりますし、毎回判断に悩んでいます。技術の進歩に伴って、契約面においてもより高いスキルが求められるようになってきていると感じますね。

水野氏:たしかに、大企業は自社の契約書のひな形を使用して強気に交渉することが許されるため、逆に会社内に新しい分野の契約書のノウハウが蓄積しづらいという問題があるとは聞きますね。大企業ほど、どうしても慎重にならざるを得ない要請はありますが、一方で新しい領域での事業を「やらない」という選択肢は、もはや残されていないように感じます。

1つポイントがあるとすれば、社内の法務の方や弁護士、弁理士など、法律に精通している方たちを、事業の企画・開発のできるだけ初期の段階からアサインすることが重要だと思います。最後の最後で持ってこられてしまうと、どうしても事業に関する理解も時間がかかりますし、時間も限られているのでリスクの十分な分析なしに止めないといけなくなったり、止めた方が無難というメンタリティに陥らざるを得なかったりすると思うからです。

法務が事業をストップする部門と捉える見方はもう古いと思います。なるべく早い段階からそういう人たちを巻き込み、つまり、法務部門や法律家をうまく使っていただき、一緒に考えていくことで、「何となく問題が起こりそうだからやめておく」という機会損失がなくなり、逆に「ここまでならやっても大丈夫」というガードレールを引きながら新たな事業の可能性を広げていけるのではないでしょうか。

水野祐氏 出演予定のイベントはこちら

OPEN HUB

THEME

Creator’s Voice

#クリエイターインタビュー