01

2025.07.09(Wed)

#32

目次

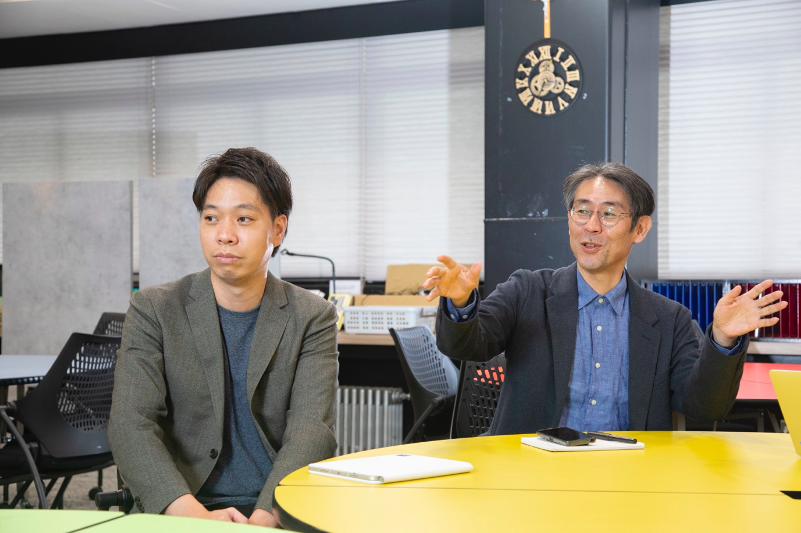

—まずは、今回の実証研究プロジェクトの概要について教えていただけますか。

中村光揮氏(静岡聖光学院/以下、中村氏):VR技術/メタバース空間を活用し、生徒たちにまったく新しい学習機会と環境を提供する試みです。

2022年度は、タイの学生たちとメタバース空間上で交流する「国際交流会」と、生徒自身にメタバース空間をデザインしてもらい、自由に表現した成果物の発表を行う「研究発表会」の2つのテーマで、それぞれ授業を実施しました。

本校の教室を設計していただいているITOKIさんにはメタバース空間の設計、NTT Comさんにはメタバース空間のプラットフォームと5Gネットワーク環境の提供という点でそれぞれご協力いただきました。

本プロジェクトは、文部科学省の「令和4年度 次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進事業」に採択されていまして、現在プロジェクトの開始からちょうど1年が経ったところです。

—中学校・高校におけるVR技術の活用事例はまだ少ないように思います。全国に先駆けて、VR技術を授業に取り入れようと思った理由は何だったのでしょうか。

中村氏:静岡聖光学院全体の共通認識として「テクノロジーは学びを加速させるもの」という考え方があります。そのため、「どんなテクノロジーがあれば生徒の学びに役立つか」というアンテナは常に張っており、これまでもさまざまな取り組みを行ってきました。

特に、テクノロジーを活用した学習環境の開発には力を入れておりまして、ITOKIさんのご協力のもと、プレゼンテーションに使うホールやSTEAM教育※用の学習空間をつくってきました。

※STEAM教育:Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsの5つのキーワードの頭文字を組み合わせた教育概念

中村氏:2020年に新型コロナウイルスの流行が起きたことで、教室の天井にカメラを設置するなど、オンライン授業のための環境整備が急速に進みました。当時はまだ、オンライン授業用の機材のパッケージなどがほとんどなく、本当に手探りで進行しており、整備のための資金はクラウドファンディングで集めていました。

そうして現在では、生徒たちは自宅からオンラインで授業に参加できるようになっていますが、これはあくまで通常授業の延長です。教室で行っている授業を、ただ家にいる生徒たちに届けているに過ぎません。

もちろんそれはそれで重要なことですが、次はそうした既存の体験の延長ではなく、テクノロジーがなければできない体験を考えてみたいと思いました。さまざまなアイデアを出し、パートナー企業の方々と議論を重ねながら可能性を探っていくなかで、メタバース空間であれば現実空間とはまったく異なる体験ができ、そこに新たな学びの可能性があるのではないかと感じました。

武田光一郎氏(静岡聖光学院。以下、武田氏):先生たちの「面白そう」「ワクワクする」という感覚がモチベーションになっています。生徒たちにワクワクしてもらうために、まずは大人が楽しめていないといけないと考えています。

なので、今回のプロジェクトも、僕たち自身がヘッドマウントディスプレイをつけて「すごい!」と感じた体験が起点になっています。

そうした遊びのような感覚が、テクノロジーという分野への入り口になるといいんじゃないかと考えています。

—ITOKIさんとNTT Comがプロジェクトに参加することになった経緯について教えていただけますか。

大橋一広氏(ITOKI。以下、大橋氏):ITOKIでは、ちょうどコロナ禍になる前から、先端技術を活用した新たな学びの空間として「スマート・キャンパス」デザインを構想し、研究開発を進めていました。

そこで、リアルな教室の設計で以前からご一緒させていただいており、既にICTを活用した授業のためのインフラが整っていた静岡聖光学院さんにご協力いただき、メタバース空間を活用した新たな授業やコミュニケーションスタイルを一緒に開発していくことになりました。

また、NTT Comさんとも「次世代通信技術を活用した新たなコラボをしましょう」という話がかねてからありましたので、メタバースプラットフォームや5Gネットワーク環境のご提供という形でご協力いただくことになりました。

—「国際交流会」と「研究発表会」という2つのテーマで授業を実施したとのことですが、それぞれの概要とこれらのテーマを選んだ意図について教えていただけますか。

中村氏:私は英語科の教員として、これまでさまざまな国際交流の企画を行ってきました。コロナ禍で行ったのが、海外の学生たちとオンラインで定期的に交流を持つという取り組みです。グループごとのディスカッションなどもでき、機能面には問題はありませんでしたが、英語があまり得意ではない生徒のドロップアウト率の高さが気になっていました。

目の前に相手がいて、1人ずつ順番に喋るというターン制になっていて、コミュニケーションの手段が会話かチャットしかない。ボディランゲージがリアル空間のようには機能せず“逃げ場”がないので、英語が喋れない生徒はフリーズしてしまうんです。英語が得意ではないけれど頑張ってトレーニングしたいと思っている生徒たちのために、より良いコミュニケーションの方法がないものかと考えていました。

新たな方法を模索する中で、メタバース空間を活用したコミュニケーションに可能性を感じました。3Dになることで、現実世界のコミュニケーションにより近づくので、会議ツールよりも偶発的な会話が生まれやすい。また、身体的な特徴や属性にとらわれないアバターになることで、立場を気にすることなくフラットに会話がしやすくなります。異なる文化を持った海外の人たちとそうしたフラットな立場で会話する体験は、語学のトレーニングということ以上の価値があるのではないかと思います。そうした、これまでのデジタルツールで行うのとは一線を画すコミュニケーションが生まれることへの期待を持っていたのです。

ただ、具体的にどうコミュニケーションが変わるのかという確信があったわけではなくて、「まずは面白そうだからやってみよう」というスタンスでした。

秋本裕太氏(静岡聖光学院。以下、秋本氏):「研究発表会」は、私が顧問を担当している自然科学部の活動の中で生まれた個人の研究を、メタバース空間内で表現・発表するという取り組みです。

メタバースのよさとは何なのかと考えたとき、たどり着いたのが「メタバースは1つの表現手段である」ということでした。YouTubeの動画のように、メタバース空間もまた個人の表現手段である。そう捉えると、メタバース空間で生徒たちに何かをやらせるのではなく、メタバース空間そのものを生徒たちにつくってもらう方が面白いのではないかと考え、今回のテーマに至りました。

メタバース空間上で行う表現には、リアルに存在する物理的な制約もなければ、「こうあるべき」という確立された価値観や手段もありません。先入観を持たずに、自分の発想を自由に表現するということを生徒たちに体験させるために、メタバースは最適な環境だと考えたのです。

実際に、生徒たちがつくった作品はどれも本当にユニークで、私自身がメタバース空間の可能性を彼らの作品から教えてもらいました。また、言語化やコミュニケーションが得意ではない生徒であっても、彼らが持つ創造性を引き出すきっかけになるという可能性を感じました。

コミュニケーションを生む空間づくりのプロであるITOKIさんや、多様なメタバースプラットフォームの選択肢を持っているNTT Comさんというパートナーに加わっていただいたことで、初めて実現できたことなのだと思います。

—実際に授業を進める中で、どのような苦労や手応えがありましたか。

中村氏:最初はタイの学校にVRデバイスを送るところから始まったんです。日本の製品を送って使えるのか、通信インフラや電源は整っているのかなど、とにかく見えないことだらけでした。

とはいえ、何とか通信はつながって、海外の生徒たちとメタバース空間上で会話ができる、というところまではいけました。ここからどうやってコミュニケーション活動を行っていくか、単に英語力を鍛えるだけではなく、違う国の人たちとの対話によって生まれる価値をどう高めていくかという部分は、今後の課題です。

西田典了氏(NTT Com):今回私たちからは、プラットフォームとなるメタバース空間を提供させていただいたのですが、いくつかの種類の中から、最も自由度の高いものを提供させていただきました。

「研究発表会」のような授業においては、その自由度をいかして発想豊かに空間をつくっていただけたと思う一方で、生徒さんの中には自由度の高さ故に戸惑ってしまう子もいたのではないか、という所感があります。

小澤照氏(ITOKI。以下、小澤氏):自由度の高いプラットフォームをご用意いただいたことで、「研究発表会」では生徒たちの創造性を制限することなく、予想以上の成果が生まれたと思っています。

「国際交流会」では、生徒が行方不明になってしまったり、想定外のブラウザから入ってきた生徒がいたりというケースもありましたので、授業の特性にごとにプラットフォームを選ぶ必要がありますね。

—メタバース空間で「国際交流会」や「研究発表会」を行う教育プログラムはほとんど前例のない取り組みだったとのことですが、どのようにしてプロジェクトをかたちにしていったのでしょうか。

小澤氏:私たちの専門領域は空間や場をつくることにありますが、メタバース空間で授業を行うための知見や実績はまったく持っていませんでした。

そのため、まずは「VR技術でできること」をご提案した上で、「VR技術をどんなふうに授業に活用していくべきなのか」について、先生方とのディスカッションを通じてすり合わせ、カリキュラムをつくっていくところにもっとも多くの時間を割きました。

計画の大枠が決まった後も、トライ&エラーの中で柔軟に修正を加えながら、機能や運用方法を整備していきました。

大橋氏:今回の実証プロジェクトである「国際交流会」や「研究発表会」は、企業側の技術を導入するだけでなく、静岡聖光学院の生徒たちや先生方が非常に前向きに、楽しみながらご参加くださったこととで大きな成果を残す成功につながったとおもっています。

こうした新たな技術の導入は現場の方が導入に消極的であったり、技術提供側がプログラム内容に関与しないなど、分断されたコミュニケーションで進んでしまうことも少なくありません。

今回は、現場の先生方と直接ディスカッションさせていただき、カリキュラムの内容からそれらに沿ったメタバースの空間設計や機能デザインまでをご提案させていただき、実現に至ることができました。

初めてのチャレンジが多く、うまくいった部分もあれば課題が残っている部分もありましたが、しっかりとした協力体制を築けたことが、メタバース空間における授業の実施と、先進的な開発技術の獲得という成果につながったのではないかと思います。

—開発において、具体的にどのような難しさがあったのでしょうか。

小澤氏:最初はITOKIで設計させていただいた「BIGIRION-Garage」を、そのまま等倍でメタバース空間上に、デジタルツインの空間としてつくるところから始めました。

しかしながら、現実空間とメタバース空間とでは、アバターの視野角や被写界深度などにずれがあります。そのため、現実空間と等倍でつくってしまうと、非常に圧迫感があり、活動しづらい空間になってしまうことが、私たちも実際にその空間に入ってみることではじめて分かりました。活動しやすい空間にするためには、空間全体を広げたり、机の大きさを小さくしたりするなど、微調整を加えていく必要がありました。

また、音響の調整も重要なポイントでした。リアルの空間では、声の届く距離は限られていますが、当初、メタバース空間上では、アバターの距離に関係なくすべての声が聞こえてしまう状態でした。それでは複数グループで同時に会話することができないため、どのくらいアバターの距離が近づいたら声が聞こえるようにするのか、といった要件を1つずつ詰めていく必要がありました。

空間の要件定義のノウハウ自体は持っていたため、こうした細やかな調整においては、当社の強みを発揮することができたのではないかと思います。

—「3者共同」という共創を通じて、どのような成果が得られたと感じますか。

小澤氏:先生方や生徒さんに言われてなるほどと思ったんですが、コミュニケーションや発表のための空間をつくるといったときに、私たちには天井や床のある「箱」をつくるという固定観念がありました。

しかし、本来メタバースは自由な空間なので、宇宙空間の中に床だけが浮かんでいて、生徒たちはその中を自由に飛び回っていてもいいわけです。実際「研究発表会」では、そうした自由な空間をつくった生徒たちも多くいて、むしろその方がメタバースならではの新たな体験やコミュニケーションが生まれてくるのだと感じました。これは、今回のプロジェクトを通じて、価値観が変わった部分であるように思います。

長谷川諒氏(NTT Com。以下、長谷川氏):私たちはプラットフォームを提供する立場にありますが、メタバース空間そのものが会話やコミュニケーションを生むという場面に立ち会わせていただく機会は重要だと考えています。

今回は、ITOKIさんのような空間をデザインする方々と、静岡聖光学院の先生方や生徒さんというエンドユーザーの方々と一緒に空間をつくっていく中で、メタバース空間の持つ可能性を確認することができました。

渡邊樹氏(NTT Com。以下、渡邊氏):新たなテクノロジーは、エンドユーザーの方々に心地よく使っていただき、新しい発想や会話、コミュニケーションが生まれるという価値に結びつけていかなければ普及していきません。そのプロセスが見えたという点で、私たちにとっても非常に有意義なプロジェクトだったと思います。

秋本氏:ITOKIの小澤さんには、1年を通じて生徒たちの活動を手伝っていただいたのですが、普段は教員以外の大人たちと接する機会があまりない生徒たちにとって、非常によい経験になったのではないかと思います。

小澤さんには、困っている生徒たちの横についてもらい、生徒たちのデザインアイデアをスケッチに起こしていただいたのですが、これは私たち教員には絶対に提供できない教育体験ですし、彼らが将来の進路を考える上での1つのロールモデルとして、記憶に残るのではないかと思います。

—教育分野におけるメタバースの活用をさらに普及・発展させるために、今後はどのようなことに取り組んでいきたいですか。

中村氏:現時点では、生徒同士の取り組みというのを前提に考えてしまっているのですが、必ずしもそこに縛られる必要はないと思っています。地域の言語を喋りたい人たちや、国際交流したいと思っている一般の人たちに、どんどん開放して進めていった方が面白いんじゃないかと思っています。静岡大学をはじめ、近くに大学もいくつかあるので、そうした大学にも呼びかけて、連携していきたいですね。

また、長期的にはメタバース空間上での国際交流を通じて、生徒たちの英語のスキルやマインド、価値観がどのように変わっていったのか、測っていけるといいなと思っています。

秋本氏:VR技術を使った活動が教育機関で認められていくためには、評価がしづらい非言語の表現を評価して、カリキュラムの中に組み込む必要があると思っています。

例えば、空間をスケッチで表現する力や、異文化の人と対話したときに相手のことを思いやる力。これらの非言語的な力は、英語や数学と違って、現状評価することができません。こうしたものを評価できるようにするのが大きな目標です。

そのためにまずは、こうした活動を一過性のもので終わらせずに継続し、本校の伝統にしていきたいと思っています。

小澤氏:今回のプロジェクトでは、メタバース空間上でのスムーズなコミュニケーションを実現できた一方で、生徒個人の動きを把握したり、評価したりといった運用面の課題は残りました。

今後、授業への本格導入を目指すにあたっては、そうした運用面のサポートをどこまでできるかがカギになってくると思います。

ITOKIとしては、一人ひとりの個人に目を向け、適切にコミュニケーションをとったり、評価を行ったりするといった運用性の担保に、引き続き取り組んでいきたいと思います。

渡邊氏:NTT Comとしては、実際に現場で使われている先生方や生徒さんたちのご意見を吸収しながら、より便利な機能やプラットフォームを提供していきたいと考えています。

また、時間的・空間的制約に縛られず、自由にコミュニケーションをとれる点が、メタバースの価値であり、可能性だと思っています。

そうしたメタバースの価値を最大限発揮し、新たなコミュニケーション体験を生み出すことを目標に、引き続きご一緒させていただければと思います。

本プロジェクトの取り組みは「ITOKI Open-DX Lab」でレポートを公開中です。

文部科学省「令和4年度 次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進事業」成果報告書での報告資料はこちらからご確認いただけます。

OPEN HUB

Theme

DIVE to METAVERSE

#メタバース