01

2025.07.18(Fri)

目次

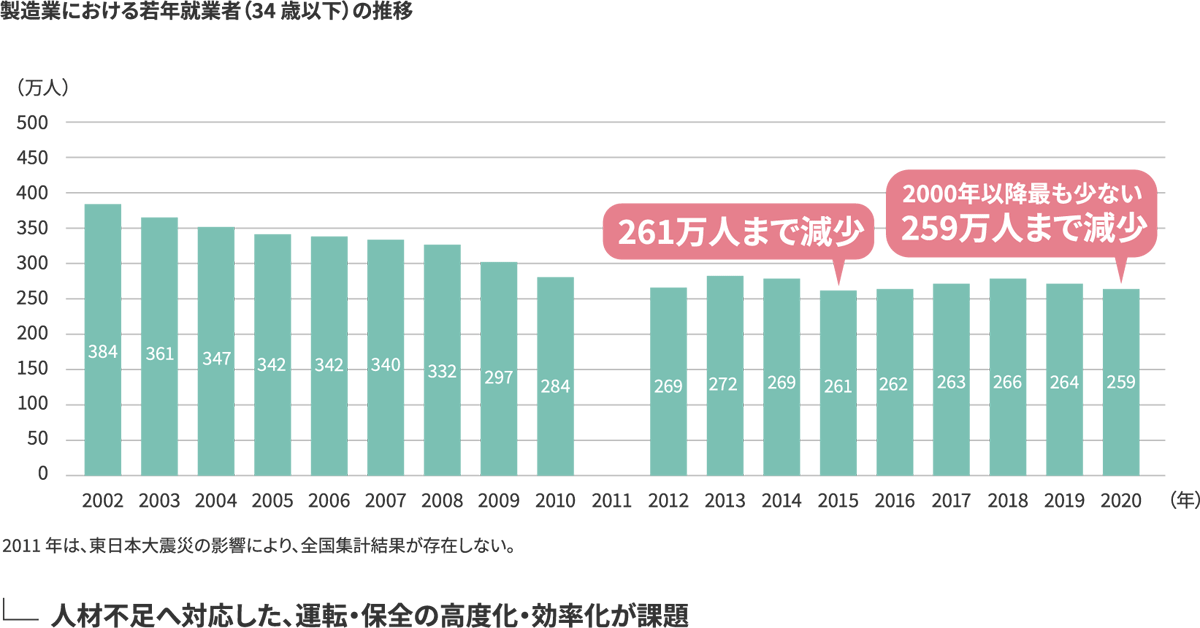

働き手が不足するものづくりの現場では製造業における若年就業者(34 歳以下)の減少

団塊世代を中心とした熟練工の退職で、属人化された技能の消失リスクが顕在化

後継者が技能を習得するまでの間、オペレーション品質にばらつきが出るという課題も発生

ものづくりの現場においては、効率化とスキルの継承が急務

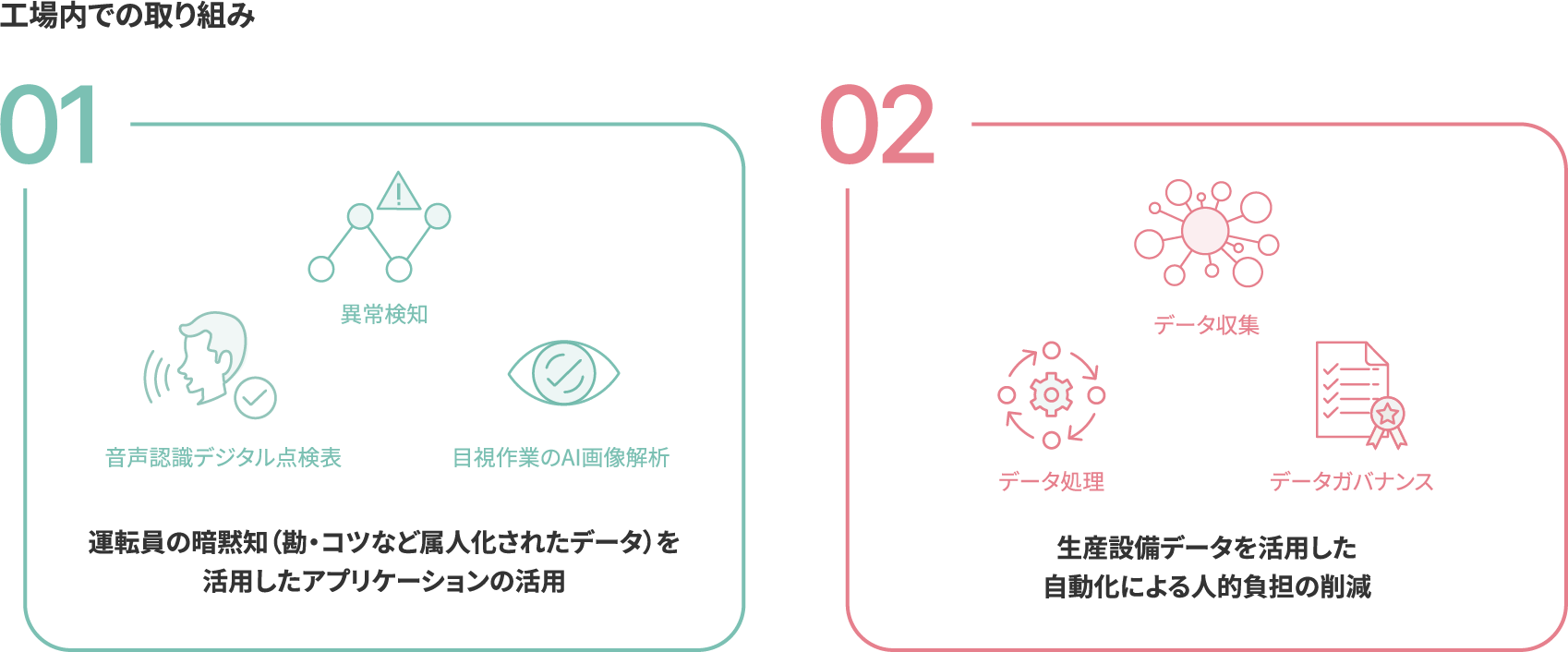

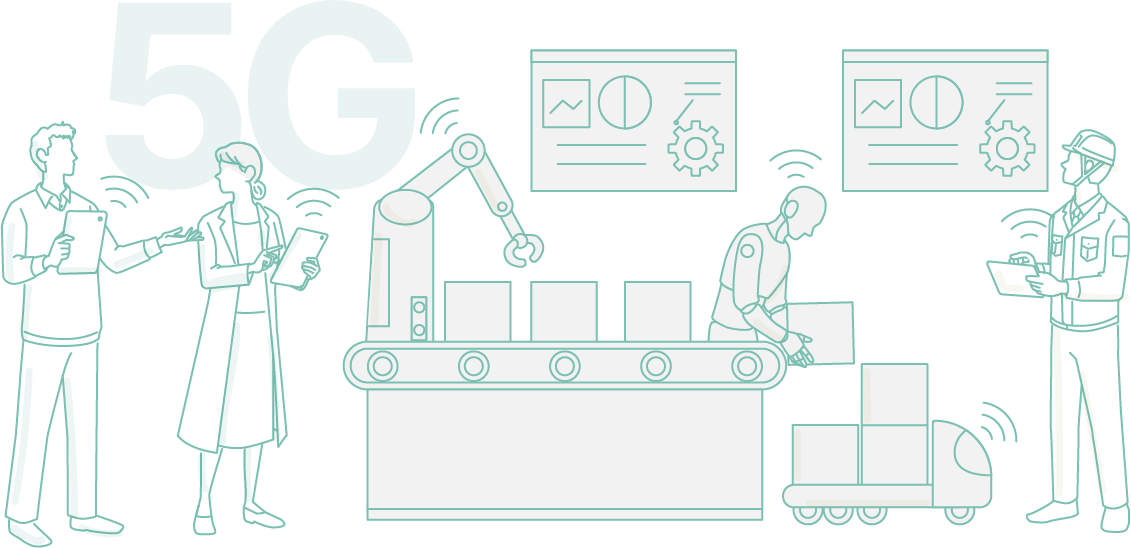

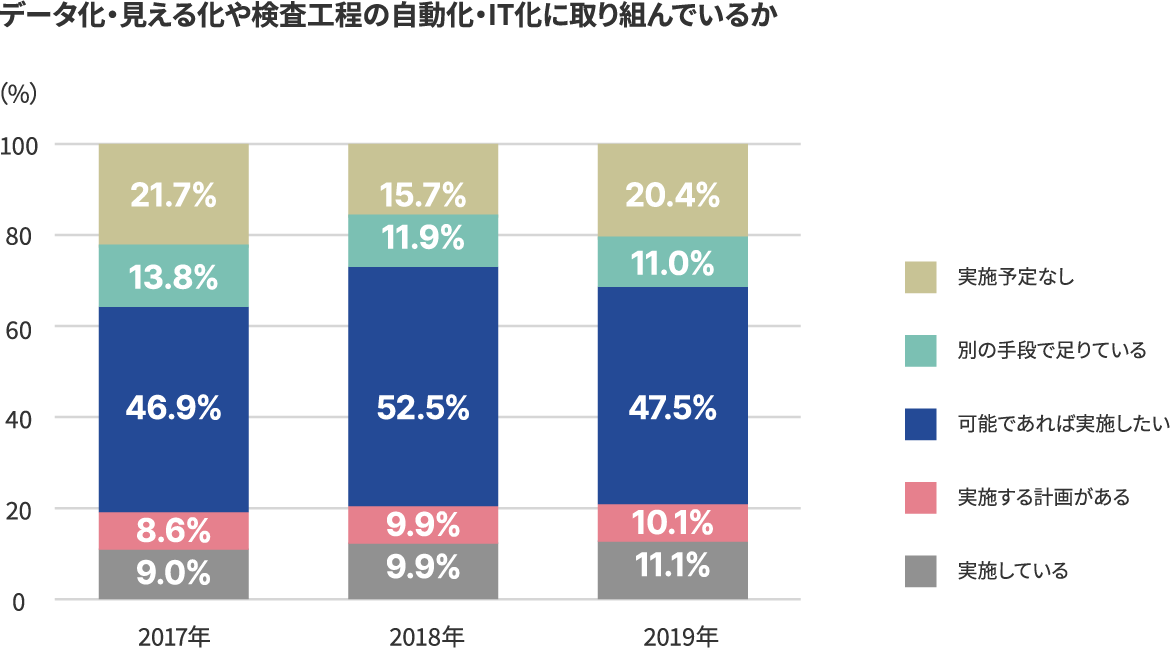

工場内では、デジタル化により人の負担を減らす取り組みが進んでいる

これらを実現するカギがローカル5G

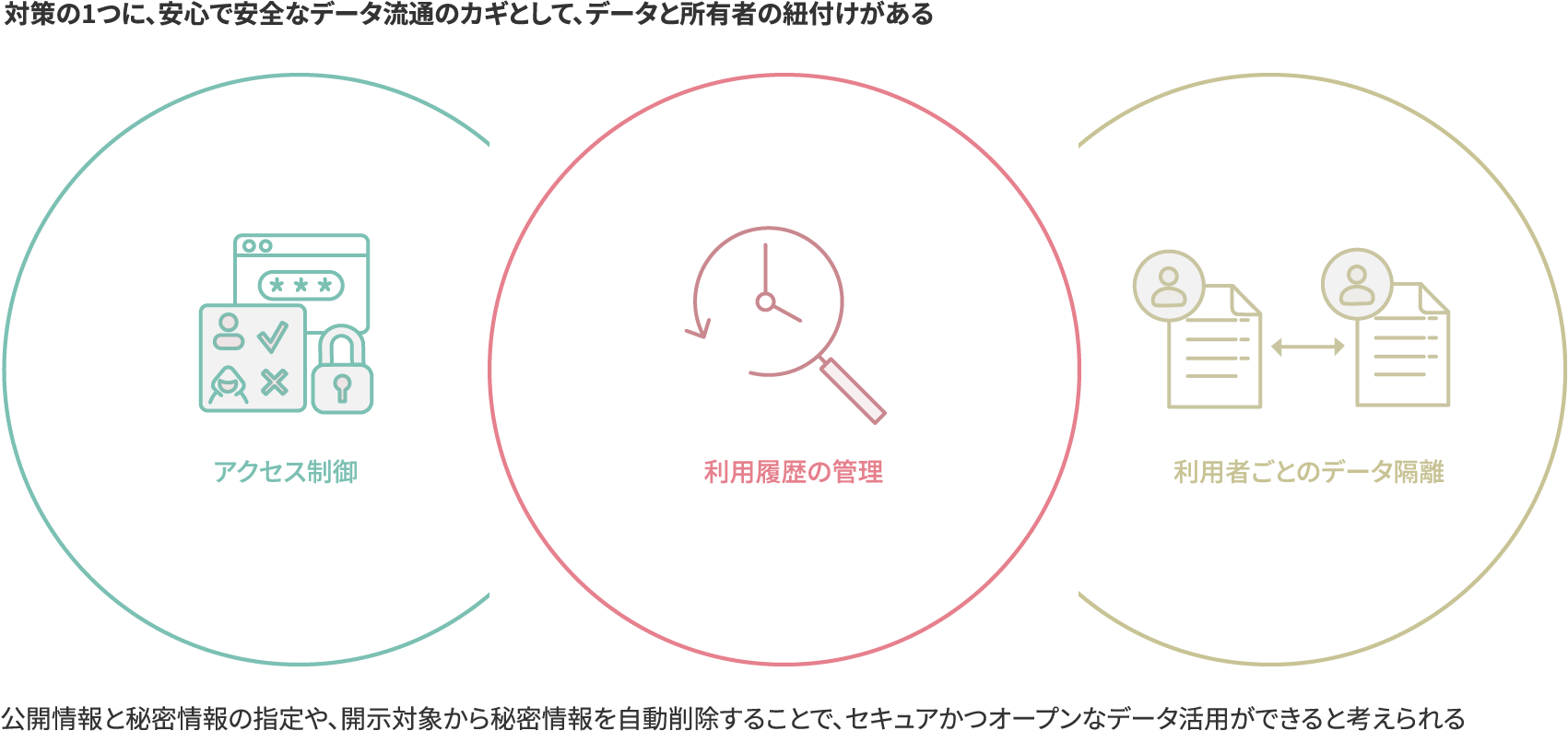

なりすましや盗聴のリスクを低減し、これまでセキュリティリスクが障壁となり無線化が進まなかった工場内の機密性の高いデータを扱う領域などでの活用が期待される

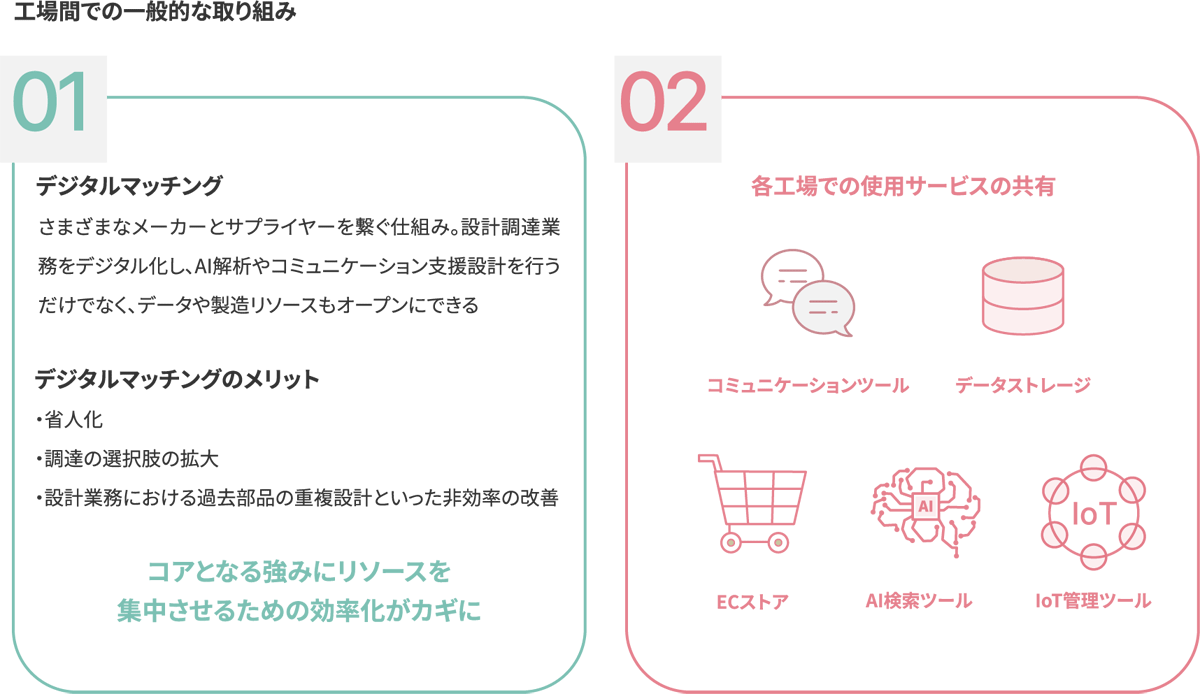

こうした工場内におけるIoTやAI、データの活用は、工場内のみならず工場間や業界全体で行うことで、さらなる業務改善へつなげられる

また、グローバル展開している製造業において、工場外への通信は国境をも跨いだデータ流通がスコープとなる

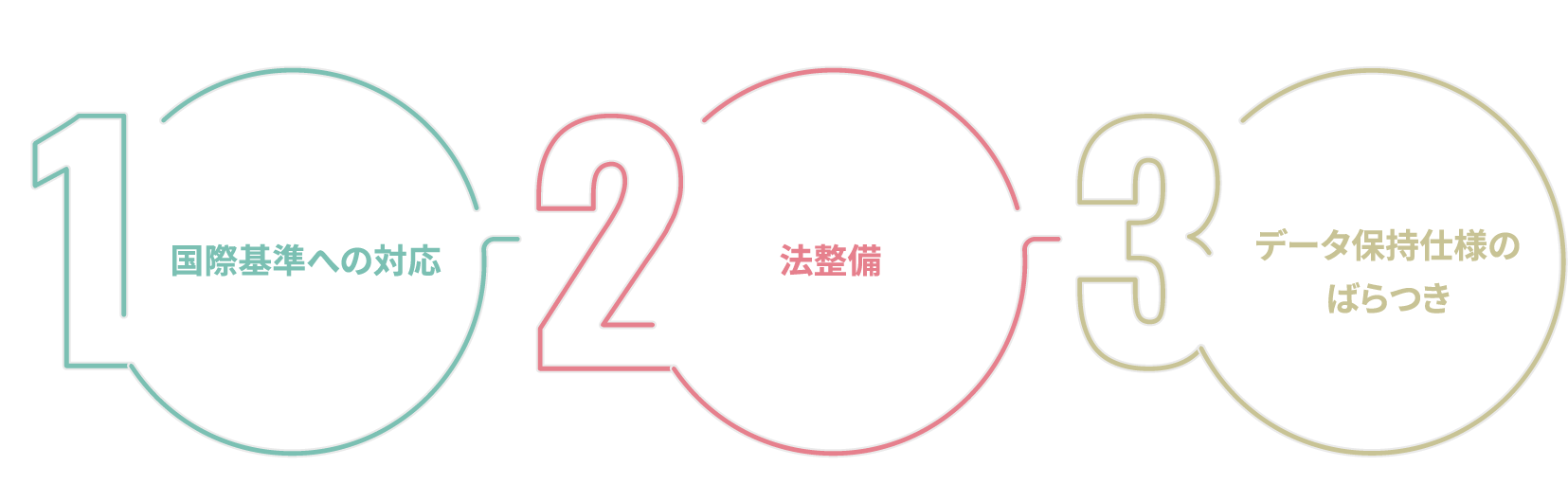

しかし、工場間でのデータ活用にはさまざまな障壁がある

工場間DXの課題1:標準化

欧州に拠点を持つ企業や欧州の企業/政府/市民とデータをやり取りする企業/団体は、EUが法制度や技術仕様を策定している新たなデータ基盤「GAIA-X」のルールや通信規格に準拠して情報システムを構築・運用する必要が生じ、システム対応を検討しなければならなくなる

工場間DXの課題2:データセキュリティ

DXやSmart Factoryの促進で工場やプラントがネットワークにつながることで発生する脅威への対応が必要

OT/IT領域のセキュリティを統合的に実現する必要があるため、OT領域含めた現状を把握し、適切な対策を検討する必要がある

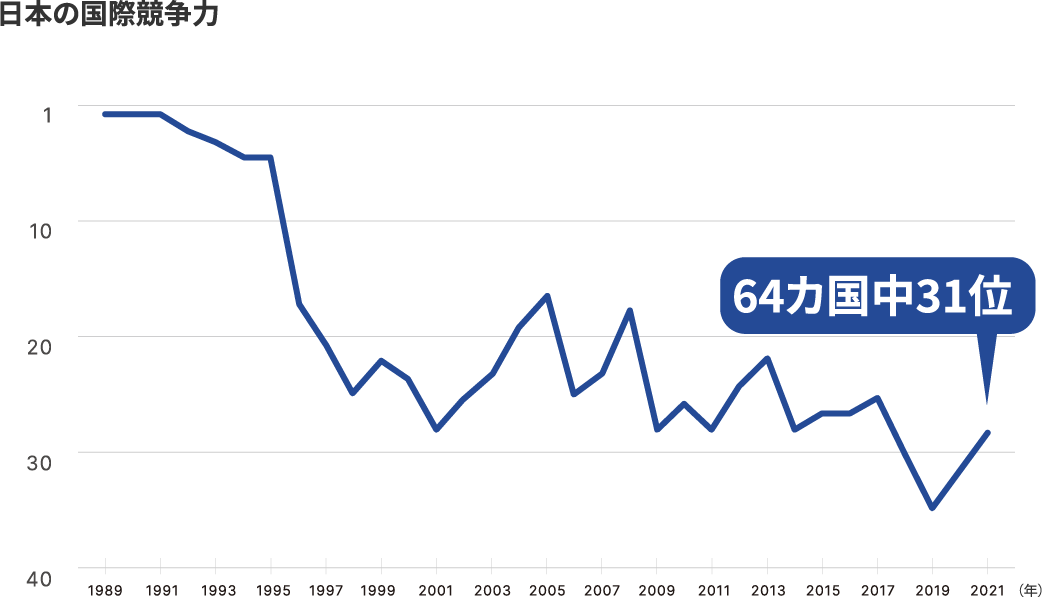

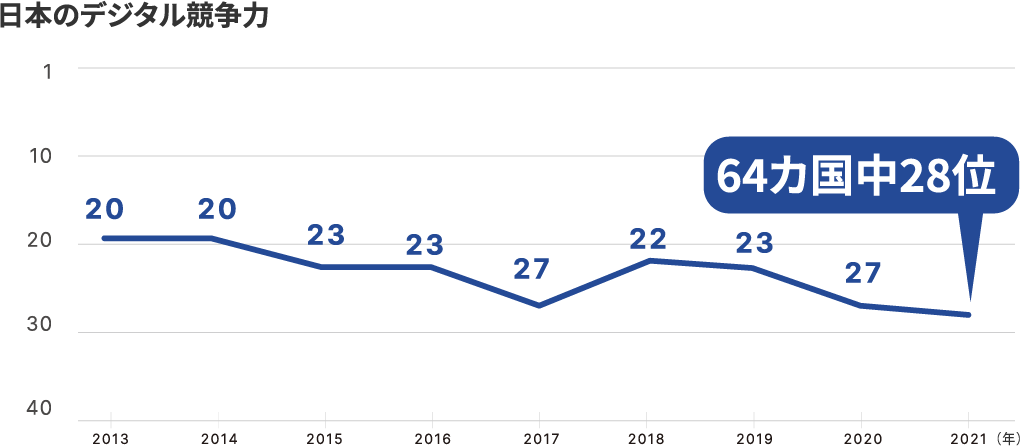

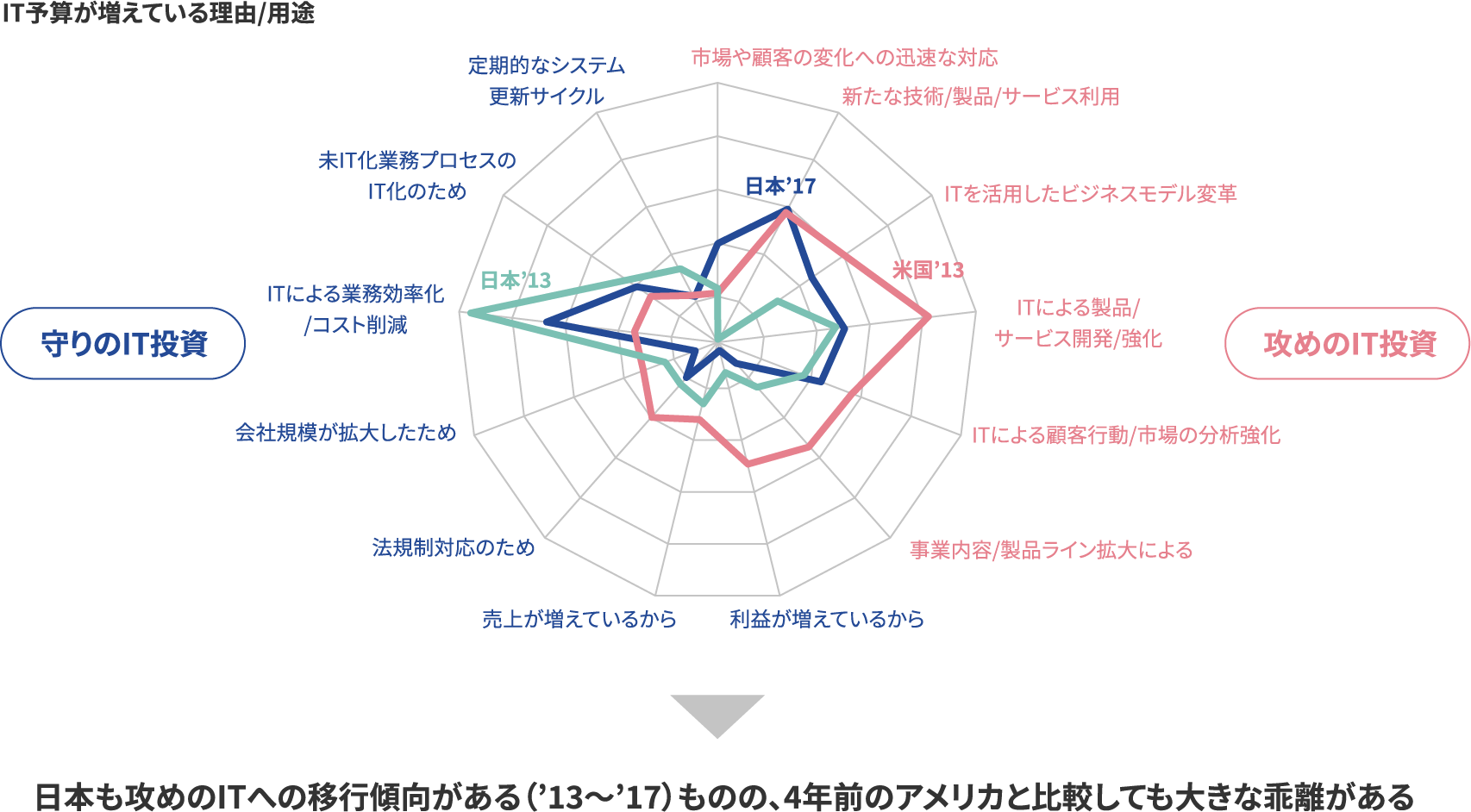

世界の技術レベルが上がる中、単にものをつくることができるということの価値は低下

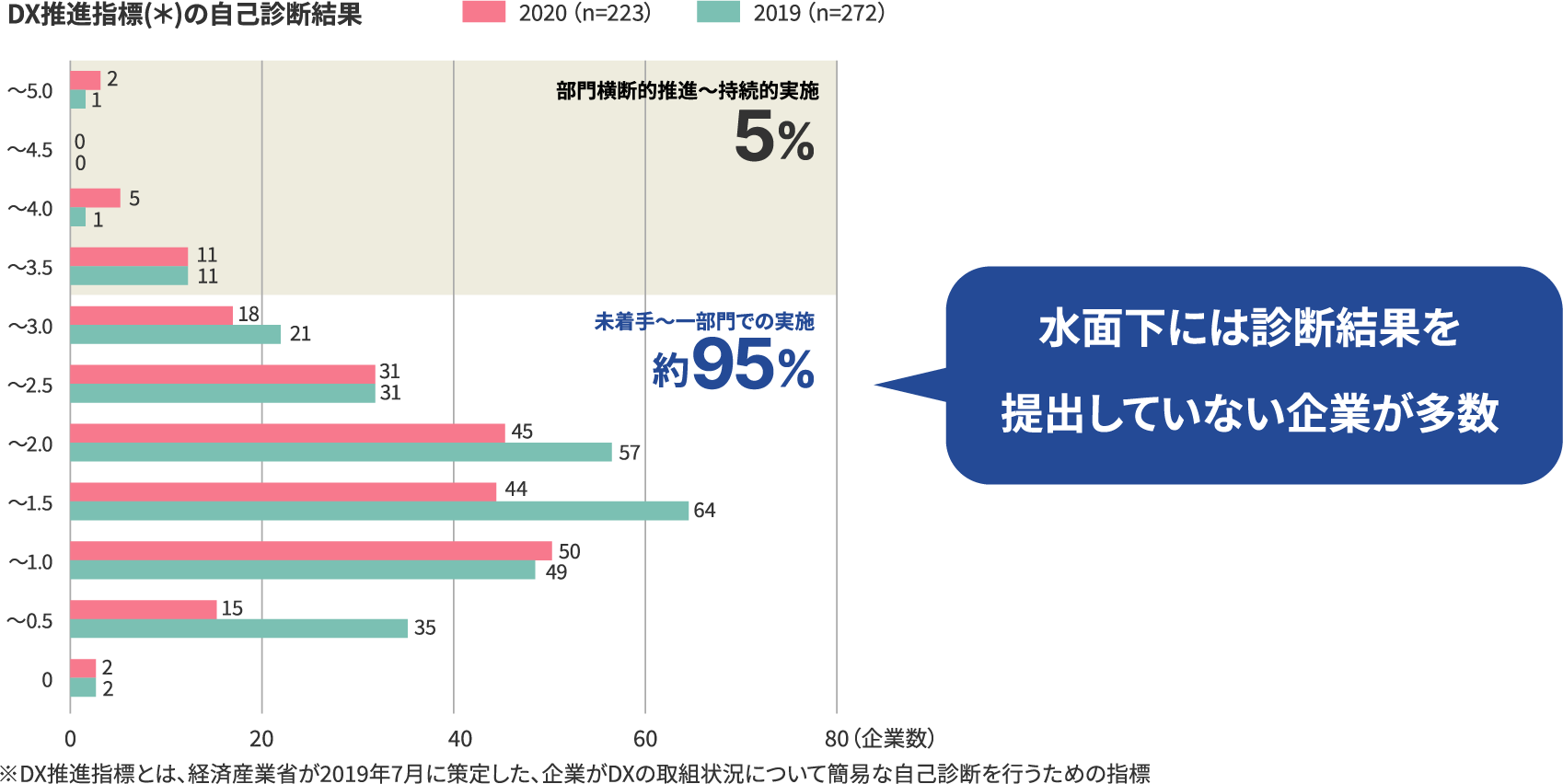

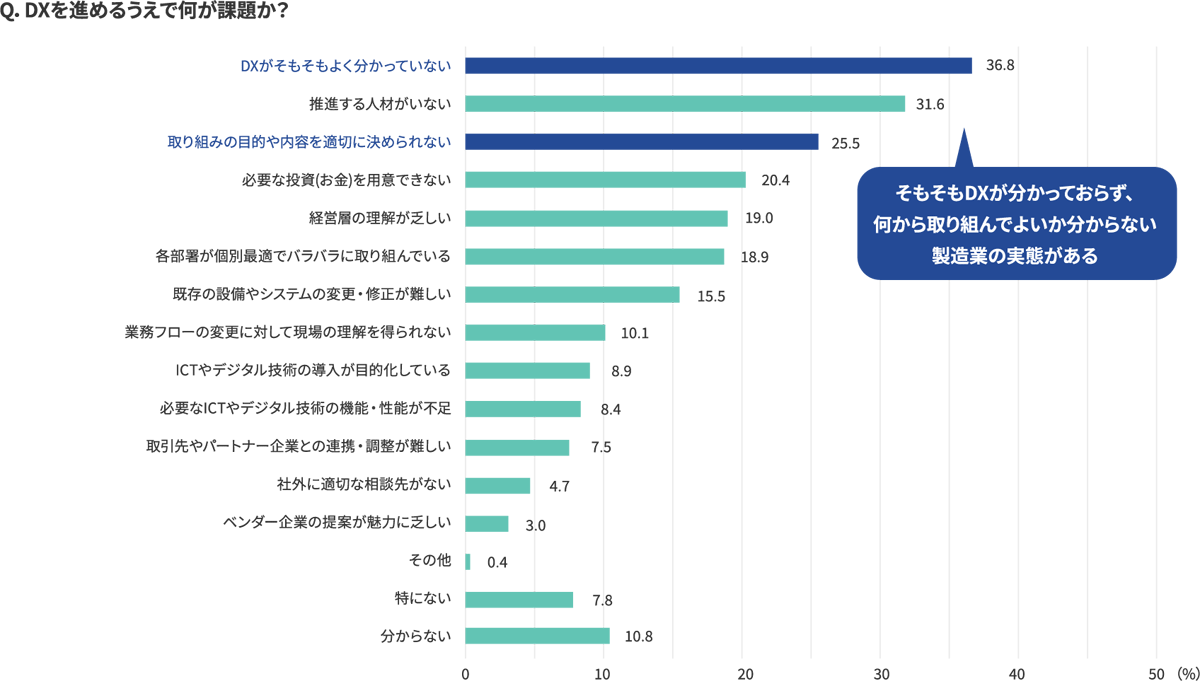

新たな価値創出が求められているが、「価値創出のためのDX」という意識が低い

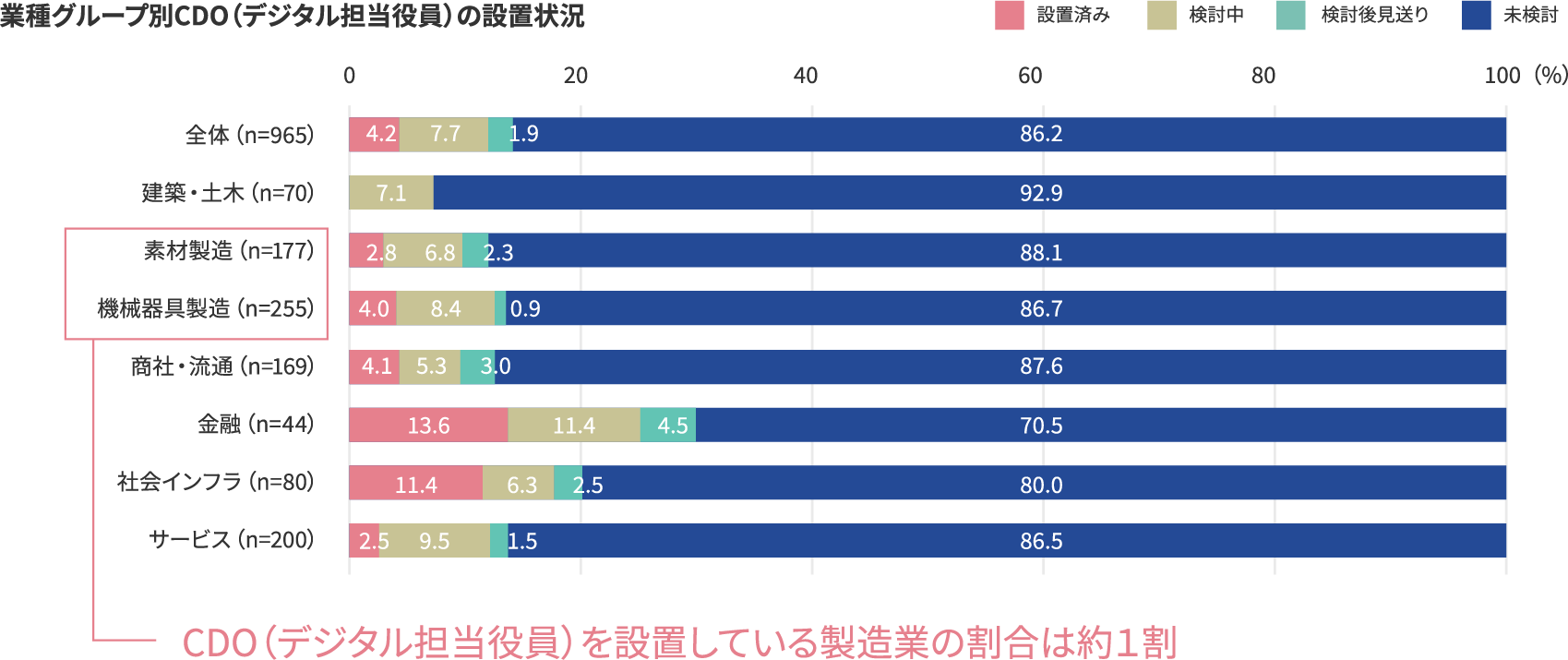

現状、DXに取り組んでいる企業は一部に留まる

製造業DXの現状

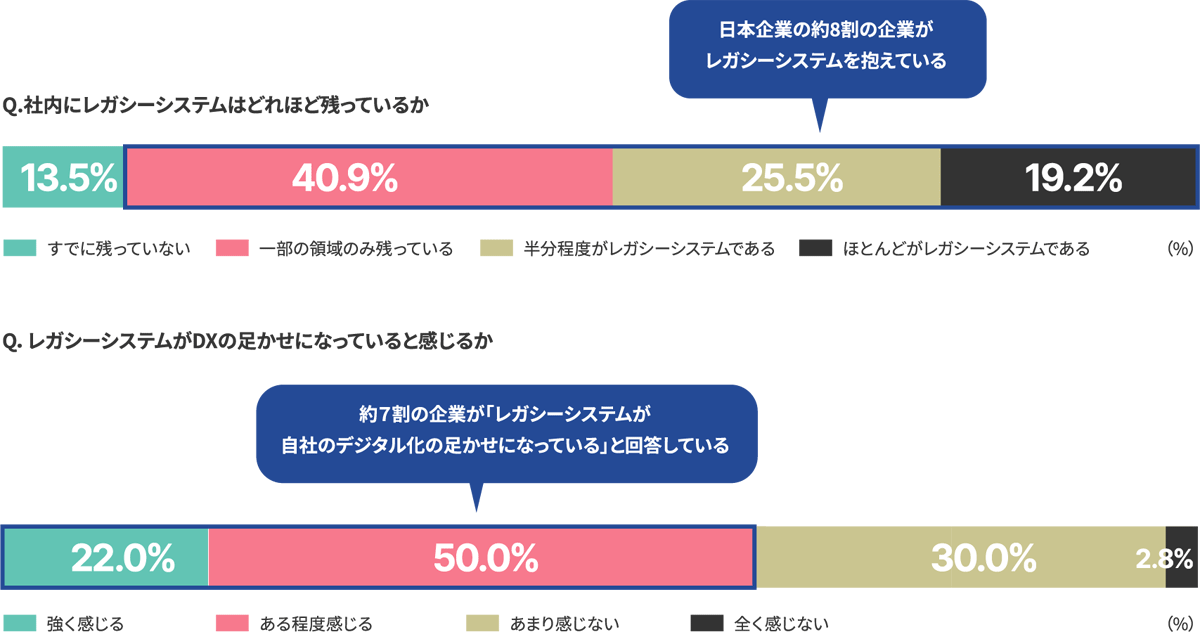

また、導入から時間が経過した“レガシーシステム”もDX推進の障壁に

そのため、価値創出のためのコアコンピタンスの強化を意識したDXが急務

コアコンピタンスの強化への取り組みとして、デジタルツインを活用したアナリティクスが挙げられる

仮想空間に物理的な空間の環境を再現し、IoTなどで物理的な空間での情報を収集して処理した上でクラウド上へ送信することで、高度な予測の実現が可能

コアコンピタンスとは?

「顧客に対して、他社には真似のできない自社ならではの価値を提供する、企業の中核的な力」 ゲイリー・ハメル/C・K・プラハラード

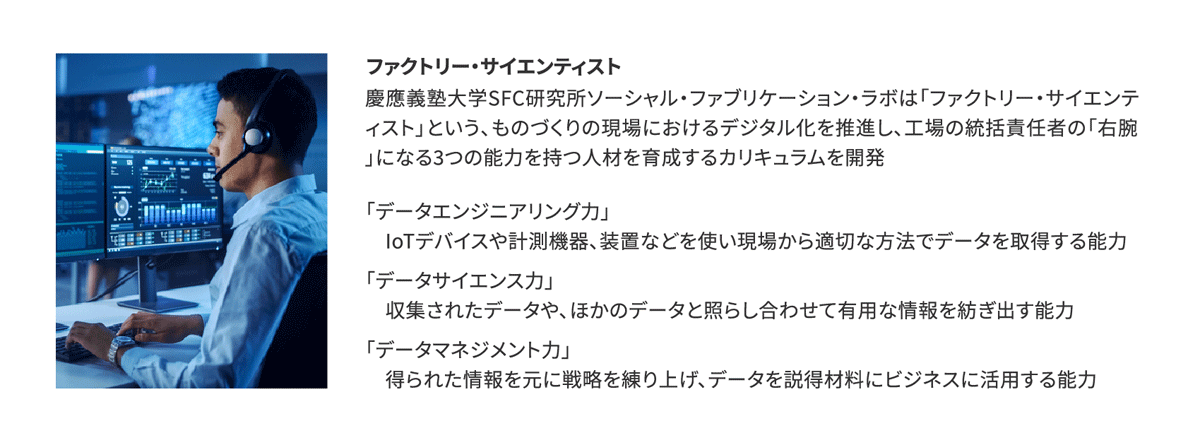

また、製造業におけるDXの推進には、人材育成が不可欠

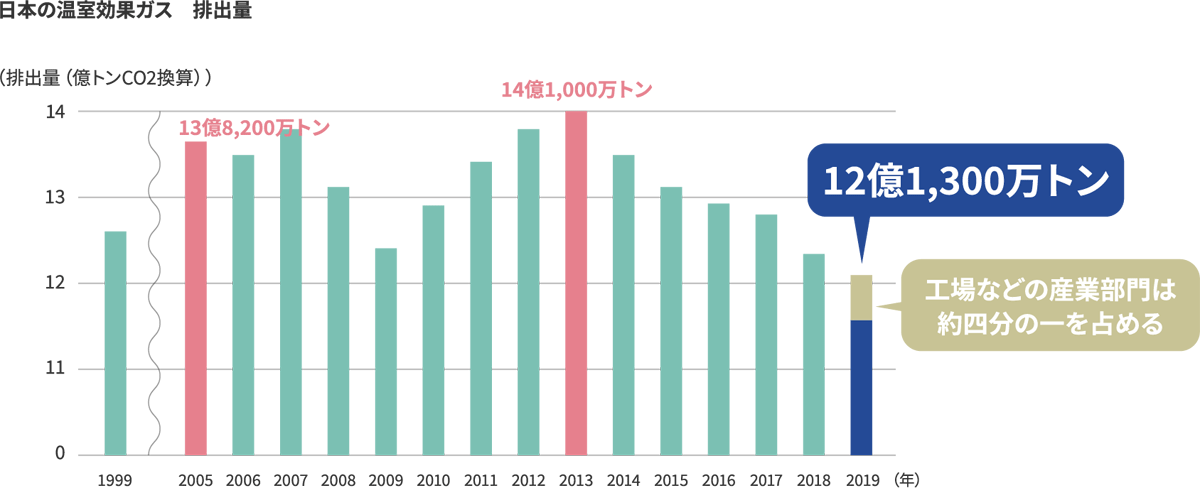

持続可能な開発目標、SDGsは製造業にも大きな関わりが

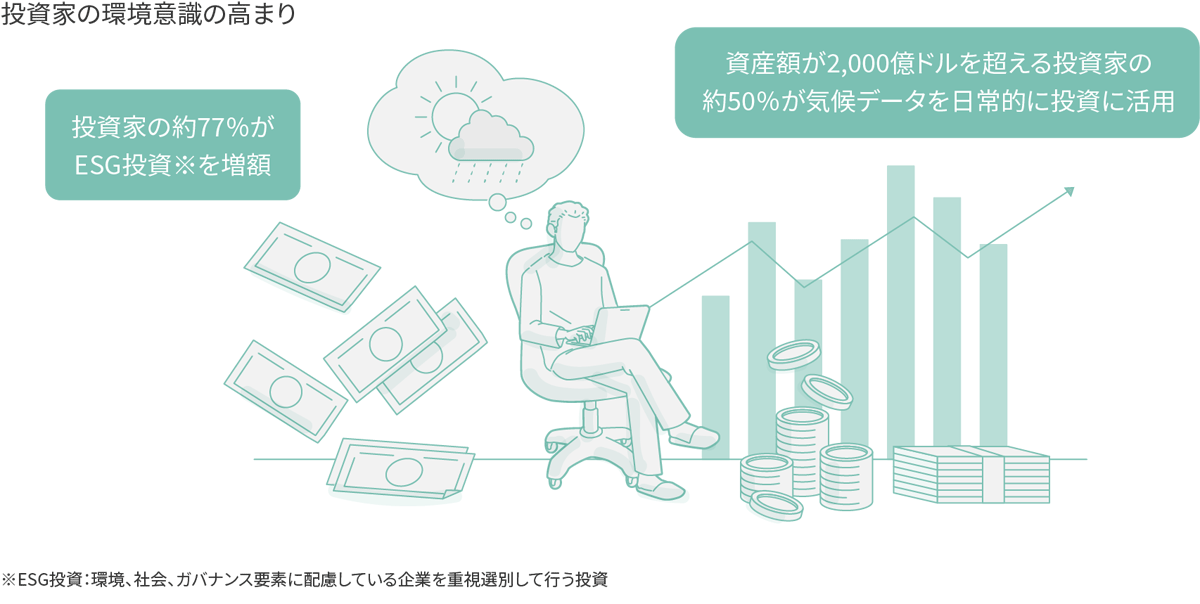

気候変動や資源枯渇など地球規模の社会課題が顕著になり、投資家・消費者などステークホルダーの環境への意識は高まりを見せる

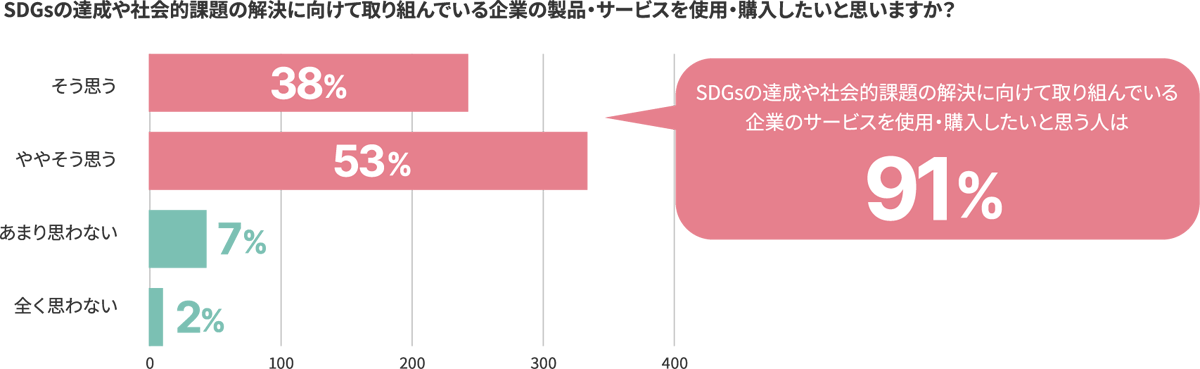

消費者の意識の高まり

環境意識が高まり、プロダクトやサービスそのものだけでなく、付帯する社会的な価値を求めるイミ消費も加速

環境負荷の軽減を促すための政策も検討され、環境負荷軽減への対応が製造業における企業課題に

脱炭素やサーキュラー・エコノミーの動きを牽引するのはヨーロッパやアメリカの企業

ボッシュ:2020年度に自社拠点の脱炭素化達成と発表

アップル:2030年をめどにサプライチェーンの脱炭素化達成を目指すと発表

ルノー:モビリティ専用のサーキュラー・エコノミー工場を設立するリ・ファクトリー・プロジェクトを発表

日本では

トヨタ: 2035年までに世界の自社工場のCO2排出量を実質ゼロに

しかし現場レベルでの課題は山積

データ化や見える化に取り組んでいる製造企業が2割程度という実態

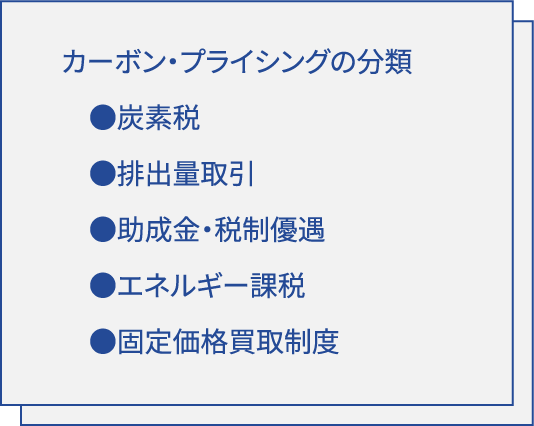

カーボン・プライシングやキャップ・アンド・トレード制度の導入も欧州が牽引

カーボン・プライシングとは?

炭素に価格をつけることで、炭素の排出度に合わせて企業などに金銭的な負担を求める政策手法。これにより、排出者の行動を変容させることができる。

キャップ・アンド・トレード制度とは?

企業に温室効果ガスの排出枠を設け、その枠を取引する制度。余剰枠が売買されるため、削減している企業にメリットがあるシステム。2000年以降欧州を中心に導入され、日本では2014年に東京都、2011年に埼玉県が導入。

NTTコミュニケーションズ スマートファクトリー推進室より

コロナ禍で製造業は大きく一変しました。例えば、海外のサプライチェーンが大きく制限。さらには、不安定な社会情勢により、あらゆる商品において需要と供給のバランスがくずれました。また、リモートワークをはじめ働き方も大きく変わり、これまで「あったらいいな」だったDXが「なくてはならない」存在となりました。

しかし、ただ闇雲にDX化し、それ自体が目的になってしまっては本質的な向上にはつながりません。業界共通業務(個社別の競争力にならない、どの会社も同じような業務)を業界全体でデジタル化・ユーティリティ化する仕組みを作ることで、自社のコアコンピタンスへのリソース投下を可能にし、日本の製造業がグローバルな競争環境の中で世界に伍していくための業界全体の底上げに貢献したいと考えています。

NTTコミュニケーションズが考える、ものづくりの未来に求められているテーマは2つ。1つは、グローバル市場における競争力強化、そしてもう1つは、持続可能な循環型ビジネスの実現です。この考えのもとで、私達はこれまでもさまざまな事業領域で大きな影響力を持つ事業パートナーと共に、B2B2Xでの協業ビジネスを創出してきました。また、欧州GAIA-X接続の国際共同実証実験にも参画し、環境面における業界最先端のデータ利活用実現に向けて取り組んでいます。競争力を強化しながら、合わせてものづくりにおける環境負荷を改善することが、持続可能な循環型ビジネス、そしてSmart Worldの実現につながると考えています。

NTTコミュニケーションズのものづくりの取り組みについてはこちらから。

OPEN HUB

THEME

Smart World Now

#スマートワールド