01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

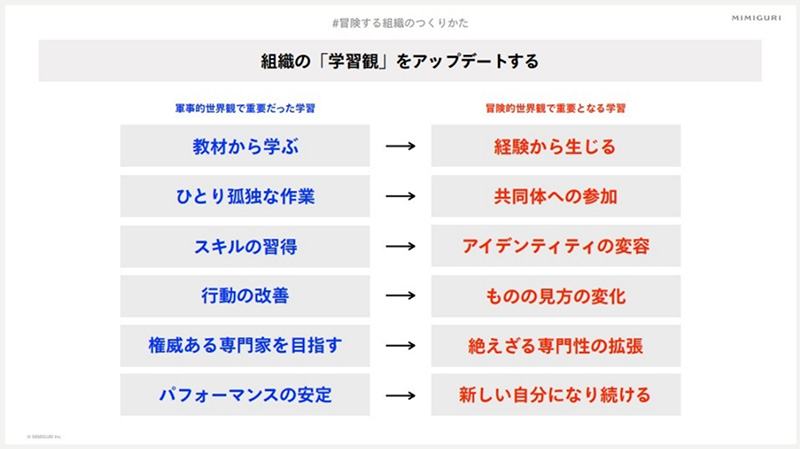

MIMIGURI代表取締役Co-CEOの安斎勇樹氏は、新著『冒険する組織のつくりかた』の中で「冒険的世界観」について語っています。従来の「軍事的世界観」では企業の戦略・計画に従業員が従うのに対し、これからの社会では、従業員の自己実現と組織のミッション探究を両立させる「冒険的世界観」が重要になるという考え方です。

NTTコミュニケーションズでも、OPEN HUBの事業共創プログラム「PLAY」を通じて、多様な企業間の共創を促進しています。その推進役である「Catalyst」は、2021年の始動から約1,100名が認定され、顧客企業の共創テーマ探索やビジネスモデル策定を支援しています。

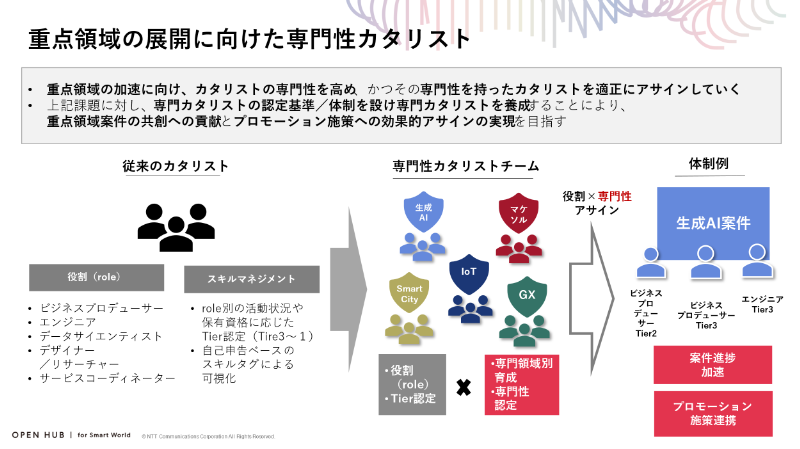

2024年度からは「生成AI」「マーケティングソリューション」「Smart City」「業界別IoT」「GX」の5領域で「専門性Catalyst」を新設。Catalystの自己実現と企業成長を両立させ、企業間の「触媒」として機能させることを目指しています。

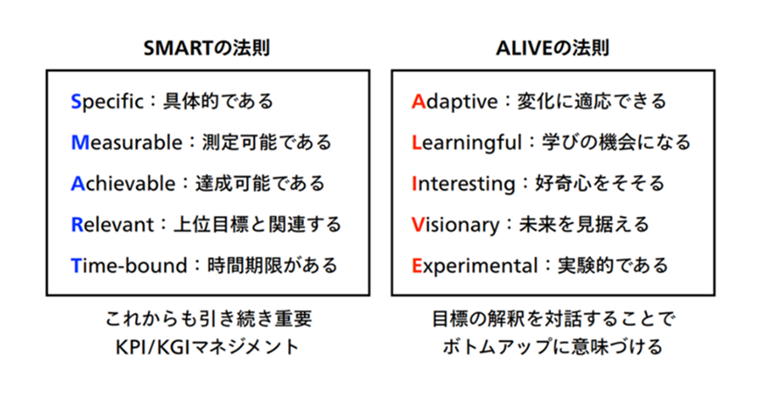

安斎氏は共創事業成功の鍵として「非合理な情熱」である「衝動」の重要性を指摘。さらに、「内省」の時間を持ち、組織の枠や社会常識にとらわれない自由な発想で行動することを提案しています。「SMARTの法則」から「ALIVEの法則」へのシフト、つまり成果指標の追求だけでなく目標自体を内省することも、これからの共創事業に重要だと指摘しています。

※本要約は生成AIをもとに作成しました。

目次

鈴木琢也(以下、鈴木):安斎さんは新著『冒険する組織のつくりかた』で、「軍事的世界観」「冒険的世界観」といった言葉を使いながら、企業組織の在り方をシフトさせていくべきだと指摘されていますね。あらためて、その内容についてお聞かせいただけますか。

安斎勇樹氏(以下、安斎氏):軍事的世界観とは、いわば企業が定めた戦略や計画があって、従業員はそれを遂行するための道具として採用・管理・育成されていく考え方のことです。一方、冒険的世界観とは、まず従業員一人ひとりが自分の個性を発揮し、自己実現を探究していく姿勢があって、それと両立させる形で組織だからこそできる社会的ミッションを探究していくべきだ、という考え方です。

本書では主に企業内の組織変革について書いていますが、企業同士の関係についても同じで、市場を独占するなど領地の奪い合いのような価値観から、より良い社会を開拓するために協働しながら仲間を集めていく形へとシフトチェンジすべきだと私は考えています。

鈴木:そういう意味では、OPEN HUBの世界観も“冒険的”と言えるかもしれないですね。OPEN HUBの事業共創プログラム「PLAY」では、1社内では解決できない課題感をもった多様な企業の皆さまからのご相談をもとに、事業共創の創出に励んでいます。そして、この取り組みに加速度をつけ、レベルアップさせていくための導き手としてCatalystというポジションを設けています。

2021年にOPEN HUBが始動してから3年以上の間に、社内外約1,100名のCatalystが認定され、「PLAY」を活用したいという顧客企業に対し、「共創テーマ探索プログラム」「ビジネスモデル探索プログラム」などのワークショップや、調査ヒアリング、アイディエーション、ビジネスモデルの策定・検証・社会実装を目指すけん引役を担っています。

安斎氏:ファシリテーターのような役割ですね。どのように認定しているのですか?

樋口龍之介(以下、樋口):社内研修プログラムを行い、その他の保有資格や実績などに応じて、Tier3からTier1までレベルアップを目指せる形になっています。Catalystは所属部署に合わせて「ビジネスプロデューサー」「データサイエンティスト」などの役割(role)に応じて活動できますが、2024年度からは、これらに加え「専門性Catalyst」というポジションも新設しました。

Catalystが顧客企業のアドバイザーになるだけでなく、NTT Comの得意とする領域の専門性を持ったCatalystを育てていくことで、Catalyst個人とNTT Comにとっても成長の場となることを目指しています。

安斎氏:今後伸ばしていく領域は、具体的にどのように設定しているのですか?

樋口:現在は「生成AI」「マーケティングソリューション」「Smart City」「業界別IoT」「GX」の5つです。

OPEN HUBが設定した5つの注目領域は、社会的にも重要な分野であり、ここで新規事業を創出したいと考えているお客さまが多くいらっしゃいます。CatalystがOPEN HUBを通じて自分の所属部署の役割のみならず専門領域についてもスキルアップし、そうしたCatalystが関わっていくことで、1つの企業内では生み出されないような新しい共創事業の創出につながったら、それはまさに安斎さんがおっしゃる冒険的世界観の実現になると思うのです。

鈴木:Catalystという言葉には「触媒」という意味があるように、OPEN HUBで企業の皆さまにアドバイスをするだけではなく、企業と企業を媒介する存在を目指しています。Catalyst自身もOPEN HUBで自分の専門領域について探究する姿勢を持ち、そこで学んだことを糧にして新たな企業間コラボレーションを生み出せる存在へと成長していくのが理想です。

安斎氏:Catalystの自己実現に重きを置いている点は、まさに私が著書を通じて伝えたかったことと重なる部分かもしれません。というのも、昨今「リスキリング」という言葉が浸透し始めるなど、スキルアップを奨励する企業や、それを実践しようとする個人が増えていますよね。決して悪いことではないのだけど、それが自分の好奇心や関心とちゃんとつながっているべきだと思うのです。

「自分は興味がないけれど、会社が必要としているから」という理由で知識や技術を身に付けるのは、軍事的世界観の中で武器をインストールするようなもの。一方で、お話しいただいたCatalyst育成の考え方は、企業の成長と自己実現がうまくシンクロしていますね。

樋口:ありがとうございます。当初のCatalystは、ある程度の実績や経験を積んだ外部有識者や一部の社員がほとんどでした。でも、今は「この分野に興味があるから、Catalystになって深掘りしたい」という、そんな動機を持つメンバーも増えてきています。

樋口:OPEN HUBの「PLAY」を活用される企業の皆さま、そしてCatalyst自身にも、どんなマインドセットが求められると思いますか?

安斎氏:そもそも社会課題の解決やイノベーションって、どこからどこまでが問題か分からないような状況の中で、うまく課題設定をして、それに対して粘り強く考えていく営みのことだと私は考えています。学校の試験とは違うので、社会の中で生まれる問いは答えが出ない。それは生成AIであれSmart Cityであれ、どんなジャンルでも同じです。複雑で、どんなに考えても答えの出ない問題に粘り強く立ち向かっていける人は、事業共創や事業開発においても、活躍できるのではないかと思います。

また、自分で設定した問いに対して、焦って答えを出そうとするのは禁物です。1人で考えても1社でも考えても答えが出ないときには、仲間を増やして、他者の知識や能力を借りながら思考の枠を広げていく。つまり、共創ですよね。OPEN HUBの場合、共創が生まれる環境は整っているわけですから、Catalystにとっては「PLAY」での実践が自分にとってのトレーニングの場となり、課題を抱えた企業にとっても、Catalystと取り組むことで自社内ではたどり着けなかった“冒険的世界”に飛び出せる、と捉えてもよいのではないでしょうか。

安斎氏:それから、冒険的世界観において私がもう1つ重要だと思っているのが、衝動です。「これを探究せずにはいられない」という強い欲求のようなものですね。

樋口:衝動ですか。

安斎氏:哲学者の谷川嘉浩さんの著書『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』によると、衝動とは「非合理な情熱」のこと。モチベーションややる気なんてものを超えた、自分でも止めようがない非合理な情熱が湧いてしまうことが衝動なのだそうです。新規事業を実現するには、それくらいのエネルギーが必要だということです。

鈴木:確かに、OPEN HUBでもForbes JAPANと共に社会課題に挑む事業共創アワード「Xtrepreneur AWARD」などを実施していますが、受賞プロジェクトの開発秘話などを聞いていると、メンバーの非合理な情熱のようなものが伝わってくることがありますね。周囲から「もうやめた方がいいのでは」「絶対に無理だ」と言われても、かたくなに取り組み続けている。そんな情熱が、やがて社会にインパクトを与える新規事業を生み出した、というエピソードがいくつもありました。

安斎氏:そうなのです。きっとOPEN HUBから生まれた新規事業の中でも、成功事例をひもといてみると、どこかで必ず、メンバーの情熱に火が付いた偶発的な瞬間があったはずです。プロトタイプを作ってみたらそれがうまく動いたとか、あるいは誰かが参加したことによって取り組みに加速度がついたとか。事業によって発火点は異なるけど、でも、必ず発火点はある。そういったナレッジを、OPEN HUBの中に蓄積させていくことにも意味があると思います。

樋口:そもそもの話になってしまいますが、誰からも理解されないのに粘り強く探究を続けるのは、なかなか難しいことでもありますよね。

安斎氏:本当にそう思います。そこで、そんな衝動を発揮できずにいる企業人の皆さまこそ、OPEN HUBをうまく活用するといいのではないでしょうか。自分がいる会社や組織では認めてもらえない。だからOPEN HUBで仲間をつくり、「PLAY」を通してまず実験的にやってみる。私は、OPEN HUBはそれができる場だという印象を受けています。

樋口:OPEN HUBでの実践を積み重ねて成長した専門性Catalystが、そうした衝動を持った企業人の方々の着火点を一緒に見つけていく、やがては固定観念に縛られがちな企業を冒険的世界観へと誘う存在になっていく、という取り組みが実現すれば理想的ですね。

鈴木:ところで、衝動の見つけ方というか、自分は何に対して衝動を覚えるのかが分からない、という人も多いと思うのです。現実的には、企業から何か新規事業の企画を考えるように言われて、ひねり出さなくてはいけない状況になっている人も少なくない。そうしたとき、どうしたら衝動的になれるのか、何かアドバイスはありますか?

安斎氏:例えばですが、望遠鏡で星空を一生懸命見ている子どもがいるとします。彼は星空に興味があるから眺めたのかもしれないけれど、もしかすると、望遠鏡を渡されたから何か見てみようと思って星空を観察しているうちに夢中になって時間がたっていた、という可能性もある。つまり、どんな動機であれ、自分の専門性を磨いていき、できることが広がっていくうちに、後から衝動が湧いてくることもあると思うのです。

樋口:なるほど。例えば、Smart Cityに関するプロジェクトを任されて、そこで少し知識がついたのでCatalystとしてOPEN HUBに参加し、探究を続けているうちに衝動が湧いてくる何かを発見するかもしれない。そんなイメージでしょうか。

安斎氏:そうですね。あとは、Catalystをはじめ、共創事業に取り組む人たちが内省する時間を持つことも重要です。最初はCatalystの育成研修内でそういう機会を設けてもいいかもしれないし、Catalystが「PLAY」の過程で顧客企業の皆さまに内省を促していってもいいでしょう。というのも、「これだけの知識や能力を身に付けた自分がいる。もし、組織の枠や社会の常識にとらわれずに自由に動けるとしたら、一体何をするだろう」と想像してみてほしいのです。そうすると、次にやることが見えてきますから。

鈴木:本書の中にもあった「ALIVEの法則」にも通じますね。軍事的世界観において重要なKPIなどの「SMARTの法則」を追求するのみならず、いったん、そこに縛られず目標自体を内省する「ALIVEの法則」が、これからの共創事業を生み出す上では重要になっていくのだと、理解が深まりました。

OPEN HUBのみならず、組織の中で新規事業をうまくスタートさせられなくて悩んでいる方にとってもヒントになりそうです。

樋口:「PLAY」でのこれまでの案件は「既存事業とは異なる新規事業をやりたい」「こんな商材を探している」「事業に伴走してほしい」といった相談ベースから参加してくださる方が多かったのですが、これからはもっと漠然と「こういうテーマに興味があるから、『PLAY』で深掘りしたい」という方にもぜひ活用いただきたいと感じました。「PLAY」で調査を繰り返した結果、当初とは異なる斬新な視点が生まれる。そんなことが起こったら、素晴らしいと思っています。

鈴木:「専門性を生かせる仲間をつくりたい」という目的でOPEN HUBに来ていただいてもいいですしね。安斎さんのお話を聞いて、これから「PLAY」とCatalystがより有機的な役割を担っていける可能性を感じました。どうもありがとうございました。

■OPEN HUB「PLAY」についてはこちら

https://openhub.ntt.com/about/

■OPEN HUB「Catalyst」サイトはこちら

https://openhub.ntt.com/player/

OPEN HUB

THEME

Hello! OPEN HUB

#OPEN HUBとは