01

2025.07.18(Fri)

目次

交通渋滞の解消は、都市内の移動の効率化や排出ガス削減の観点からも重要です。世界的にも車の交通量の多さは課題となっていますが、パリやアムステルダムではいち早く自転車レーンが設置され、自転車の利用を促進しています。

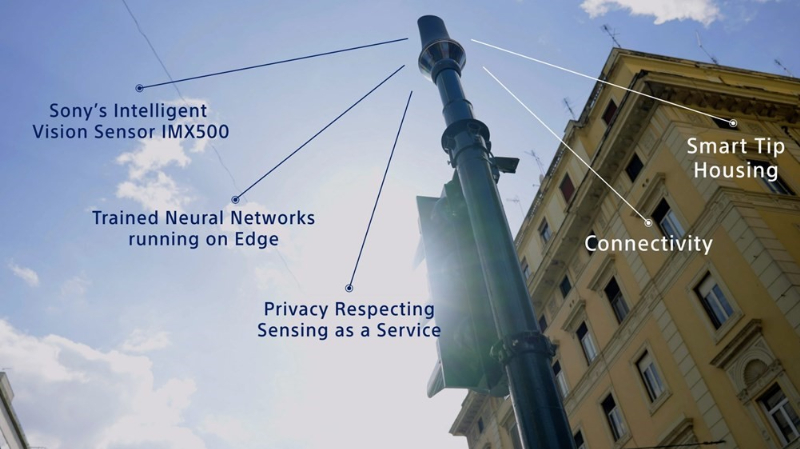

世界遺産の街ローマは、2021年、大規模な工事ではなくテクノロジーによってこの問題に対処しました。ソニーによるインテリジェントビジョンセンサーの試験導入です。このイメージセンサーはAI処理機能を搭載していて、取得したビジュアルデータの高速なエッジAI処理を可能にします。同取り組みでは、スマートパーキングシステムをアプリで連携し、ドライバーに空き駐車スペースをリアルタイムで案内、駐車場探しの時間を短縮し、渋滞や大気汚染を減らすソリューションとして運用しました。また、AI処理によって画像情報そのものではなくメタデータのみを抽出するため、プライバシーの保護にも配慮しています。

1,000万人以上の人口を擁する巨大都市(メガシティ)。国連の予測にもとづくと、2050年までにシカゴ、ナイロビ、中国・成都などのメガシティが誕生し、その数は43都市に達する見込みです。この急速な都市化は、インフラ整備や社会保障システムに多くの課題をもたらしています。なかでも大気汚染は住民の健康を脅かす、最も差し迫った問題です。

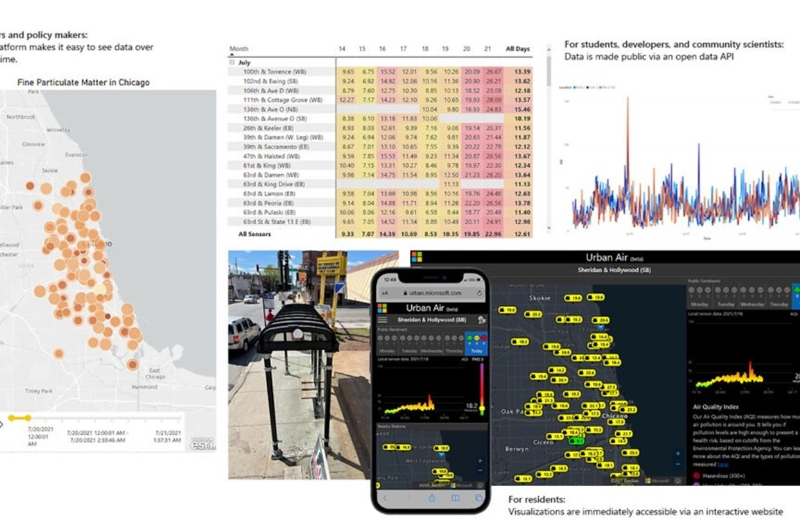

そのような中、シカゴはマイクロソフトの大気質検知ネットワーク「Project Eclipse」を採用しました。このシステムは、従来は難しいとされてきた環境データのリアルタイム収集と分析を実現します。プラットフォーム上ではPM2.5、湿度、オゾン、一酸化窒素、一酸化炭素が観測され、時系列ごとの統計も取得できます。これらのデータは工業地域における大気質の精緻な分析に活用されるほか、倉庫建設計画やトラック輸送ルートの再検討など、具体的な政策の立案にも役立てられました。こうしたデータの利活用が都市をより安全で健康なものへと変革する、未来の補助線になるかもしれません。

高齢化が進む日本では、パナソニックによる自社工場跡地を活用した「Suita サスティナブル・スマートタウン(Suita SST)」が2022年4月、大阪府吹田市にオープンしました。2036年までに日本人口の3分の1を高齢者が占めるとされるなか、この街では世代間の交流を促す交流公園、ウェルネス複合施設、商業施設やシニア/ファミリー分譲マンション、単身者共同住宅が備えられ、高齢者が住み慣れた環境で老後を過ごせる街づくりが進められています。

約23,000㎡の敷地では、AIや4K搭載の高性能タウンカメラを活用し、転倒、滞留、車椅子・杖などの画像解析を備えたシステムによって街や住人を見守ります。さらにEVカーシェアやシェアサイクルなど、環境に配慮したさまざまな移動手段を提供し、高齢者の移動の自由をサポート。誰もが安心して暮らせる、包括的なコミュニティーづくりが目指されています。

気候変動の深刻化に伴い、私たちは自然との関係を見直す必要にも迫られています。その好例となるのが、トロントの自然再生プロジェクトです。当初324万㎡のスマート地区開発が計画された同プロジェクトでしたが、市は方向性を転換し、「自然の力を内包する都市」というコンセプトに切り替えました。

トロントのウォーターフロントエリアは、43万㎡の公園と公共スペースを有し、2024 年にはさらに32万㎡の緑地が整備され、野生生物の生態系を維持します。さらに、毎秒1,500㎥(ナイアガラの滝の3分の2相当)の水流を処理する水系システムを備え、台風などの異常気象による水害から街を守ります。

都市の問題は複合的で、住む人の価値観もさまざま。都市計画が進んでいく過程そのものが不確実性をはらんでいますが、こうして新たにコンセプトを打ち立て、「人々が住みたくなる都市」づくりを再スタートさせた同プロジェクトは重要な示唆を与えてくれます。

近い将来、パスポートなしで海外を行き来できる日が訪れるかもしれません。世界の空港では、生体認証ID技術の導入が急速に進んでいます。例えば、すでに実用段階に入っている成田空港では、顔認証だけでチェックインから搭乗まで完了できるシステムを導入、また、ローマ〜アトランタ路線では、完全非接触の搭乗手続きが実現しました。

注目すべきは、こうした生体認証データの活用に対する乗客の信頼度の高まりです。2019年には46%だった信頼度が、2021年には73%まで上昇し、数十年以内にデジタルIDが物理的なパスポートに取って代わるとの予測も出ています。実際に、2023年10月にはロンドン〜ローマ路線で、全搭乗プロセスのデジタルID化が成功しました。アブダビの国際空港では、この技術により「車寄せからゲートまでわずか12分」という画期的な効率化が実現されようとしています。

住宅価格の高騰を背景に、ヨーロッパでも「世代間共生」住宅が注目されています。アジアではすでに一般的な居住形態ですが、欧米でもこのコンセプトが急速に広がりを見せています。

このトレンドを捉えた取り組みの1つが、ロンドンの建築事務所ヒル・パトル・アーキテクツによる2世帯型住宅モデルです。このモデルは、2つの独立したユニットを中央の共有スペースでつなぐことで、プライバシーを保ちながら、住民間のコミュニケーションを促進するよう設計されています。また、ここでいう共生は世代間に限定されるものではなく、LGBTQ+コミュニティーなど多様な背景を持つ人々にとっての共生のあり方も実現します。

データ技術の進化により、スマートシティは都市の課題解決に向けて発展を遂げてきました。しかし、世界の事例から見えてきたのは、利便性を追求するなかで「人々の共生」、「人と自然との共生」、そして「持続可能性」といったキーワードが重要テーマとして浮かび上がっているということ。都市は、人、建物、インフラ、自然環境、経済活動など、さまざまな要素の集合体です。都市そのものに「生きたシステム」としての側面がある以上、スマートシティは完成形を持たない、アップデートされ続けるものなのかもしれません。

あわせて読みたい:

デジタル実装の加速のためにNTT Comが仕掛ける一手とは?

スマートシティ実現に向けたコミュニティ発足とMSI機能強化の狙い

https://openhub.ntt.com/journal/11965.html

OPEN HUB

THEME

Smart City

#スマートシティ