01

2025.07.18(Fri)

この記事の要約

日本企業のAI活用に関して、馬渕邦美氏(Generative AI Japan理事)、藤元健太郎氏、岩瀬義昌氏が対話しました。

馬渕氏は日本のAI経営の後れと経営者の意識の欠如を指摘し、米国企業の事例を挙げました。

一方、藤元氏は生成AIの民主化を評価し、日本企業にとって朗報であると述べます。

岩瀬氏もAI×人材育成の変化に言及します。

その後、日本産業におけるAI導入の方向性や課題、特に生成AIの活用方法が焦点となりました。

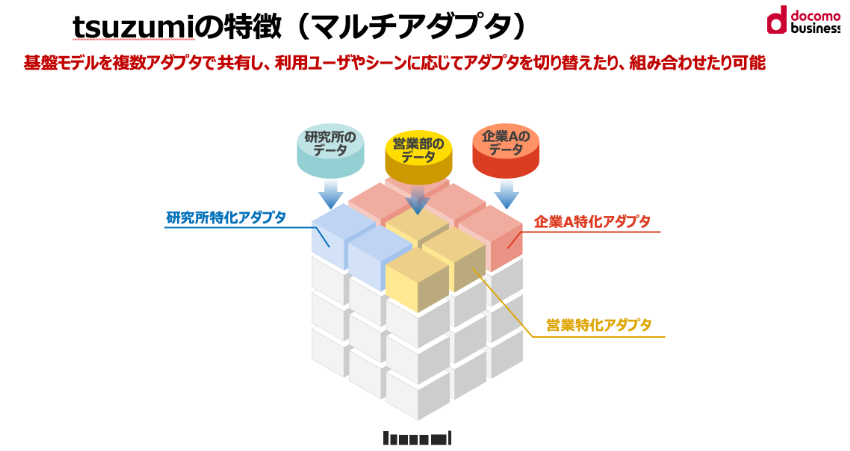

LLMの日本語専用モデル「tsuzumi」の紹介や、日本の特性に合わせた生成AIの活用法が議論されます。

特に、AIを使った介護業界の支援や日本語LLMの進化に期待が寄せられます。

最後に、共創・協業がAI活用の鍵であり、技術進化とビジネスチャンスの結びつきが日本の産業を変革するポイントであることが強調されました。

※この要約はChatGPTで作成しました。

目次

――馬渕さんは2024年1月、生成AIの活用によって日本全体の産業競争力を高めるべく設立された一般社団法人「Generative AI Japan」の理事、そして生成AIの最新技術動向やユースケースを共有して共創・協業を推進する「Generative AI Japan Lab」の所長に就任されました。日本企業は今、経営×AIに何を求め、またどのような課題に直面しているのでしょうか。

馬渕邦美氏(以下、馬渕氏):AI経営が目指すところとしてまず挙げられるのは、「省力化」です。すでに米国のビッグテック企業は、AIを使ったアウトプットや強力な省力化によって大きな変革を実現しています。その渦中で私も、米国に本拠点を置くMetaなどのデジタルマーケティング大手企業の役員としてイノベーティブな経営変革を体験してきたのですが、同時に日本企業に対する危機感も覚えました。DXやAI実装を目指しはするものの、日本ではなかなかそれが進まないのはなぜか。ほかならぬ経営者自身が、事業にAIをどう活用していくか考えなくてはいけないのです。

例えばMetaでは、顧客業務のみならず人事やバックオフィスの部分でもAIが大いに活用されています。マネージャーが管理画面に社員の業績評価を入力すると、周りの社員からの評価なども加味しながら自動的に昇進・昇格が決まったり、逆に社員が入力した従業員満足度のデータをAIが解析して、チームごとの最適な人材構成や改善案レポートまでまとめてマネージャーのもとへ届けてくれたり、という具合ですね。これによって強烈な省力化を実現し、世界的に見て利益率の高い経営ができています。日本はその点で大きく立ち遅れているので、いっそう積極的にAI経営を意識していかなくてはなりません。

そんな最中、生成AIの登場によって「AIの民主化」が飛躍的に進みました。これまでプログラマーがプログラミング言語を使ってしか呼び出せなかったAIを自然言語で使うことができる。これはある意味、日本企業にとって朗報といえます。なぜなら、日本語というマイナー言語を使って世界中のリソースを獲得できるようになったわけですから。そこで多くの日本企業がAI導入を企図し、生産性の向上に役立てようとしているのが昨今の状況です。

藤元健太郎氏(以下、藤元氏):「AIの民主化」というのは素晴らしい言葉ですね。生成AIの加速度的な進化によって導入が促進される一方で、ここには“日本人がやりがちな失敗”も潜んでいると私は考えています。というのも、たいてい日本企業では、社員が100人いたら100人全員にAIを使わせようとします。そうすれば生産性が倍になるだろうと。でも本質は、社員全員がAIを使うことではなく、会社の全体最適にこそあるはずです。ここで必要なのは、やはり経営者のグランドデザインですね。「優秀な社員に任せて生産性を上げてもらおう」ではなく、AIで生み出された新しい価値をもとに「組織をつくり変えてしまおう」と経営者自身が考えなくてはいけない。

馬渕氏:その通りです。現状は多くの場合、AI導入による業務の最適化を目指している段階で、実際、テキスト作成や翻訳業務、アイデア出しなどは生成AI/汎用言語モデルが得意な分野です。しかし企業は、AIを活用して日々の業務を最適化するだけでなく組織の全体最適にも取り組むべきですし、そこまで進めてようやく日本の産業界は次のフェーズに移行できます。それは「産業のコア部分にAIをどう取り入れていくか」という課題です。

具体的には例えば、産業の基盤であるロジスティクスをいかに最適化するか、といった課題が挙げられます。大規模言語モデル(LLM)は、ただ単に言語が話せるということ以上に、「データの交換」が非常に得意なのです。バラバラになっているシステムを統合して、ひとつの巨大なデータベースをつくることができます。こうした各産業への応用によって、省力化以上の成果を上げ、いかに新しいバリューや新しい経済システムを生み出していくのかを考えていくべきでしょう。

藤元氏:昨今、バックキャスティング思考が注目されていますが、「10年後にこんな社会を実現したいから、今これをしよう」という経営者のメッセージが、AI経営にはまさに不可欠ということになりますね。AIと企業経営については、NTT ComでAIプロジェクトをリードしている岩瀬さんもさまざまな事例をご存じだと思うのですが、いかがでしょう?

岩瀬義昌(以下、岩瀬):現場目線で感じることのひとつに、AI×人材育成におけるドラスティックな変化があります。何か物事を学ぶとき、これまではオンラインラーニングなどの教材が活用されていました。今ではそれに加えて、生成AIをうまく使うことで成長速度を著しく上げている人が増えているのです。これは自分が大学で教壇に立っている経験からも実感します。ChatGPTなどは自分がわからないことをかみ砕いて教えてくれます。ですから、これらを使っている学生ほど高い学習成果を上げています。今後、企業に入ってくる人材のほとんどはAIネイティブですから、AIによる人材育成は相当な効果を上げることが予想されます。若い世代が優秀な戦力になるまでのスピードを従来よりも大幅に速めていくことも、組織戦略を最大化する上で重要な要素になると思いますね。

――個々の業務における効率化だけでなく、経営のあらゆるプロセスにおいてAI導入による生産性向上が求められていますが、具体的にどのようなケースでAIを導入するとより効果的なのでしょうか。

藤元氏:例えば新規事業を始めようとするとき、人材が流動的なアメリカのような国であればすぐにチームが組めるのですが、日本ではそうはいきません。プログラマー、エンジニア、デザイナーといった専門技能を有する優秀な人材を集めるのは、日本の慣例的な労働市場では困難です。そこでつまずいてしまって、途方に暮れている企業も少なくないのではないでしょうか。そういう企業にとっては「AIの民主化」が突破口になりえます。

岩瀬:その点は劇的に変わりますよね。今までスタートアップは数人での起業が普通でしたが、極論をいうと、生成AIを使えば1人で立ち上げることも可能になります。1人のエンジニアがインフラをコーディングし、加えてWebアプリとモバイルアプリも書いてしまうことだってできる。ですから、今後は1人から3人くらいで構成されたユニコーン企業や、少数でスピーディーに巨大な収益を上げる新規の事業部などがたくさん現れると思います。そうした存在とうまく関わったり、育てたりすることができる企業が次のステージをリードするのかもしれませんね。

藤元氏:「次のステージ」ということでいえば、マルチモーダルの将来についてもお話ししないといけません。これまではデジタル空間における出力の話がほとんどでしたが、今後は「リアルな空間に対するアクション」としての出力が話題になるでしょう。つまり、ロボットとマルチモーダルをいかに組み合わせるかということです。

従来の日本のロボットは、“ひとつのことを確実にこなす”という点において強みがありました。ここで培われた技術は、次のステージで求められる汎用型ロボットにおいても必ずアドバンテージになるはずです。日本はLLMの分野では他国に後れをとった感がありますが、マルチモーダルとロボットの接続においては負けてほしくない。日本企業にはここをチャンスと捉えてほしいですね。

馬渕氏:実はつい先ほどまで、NVIDIAが主催する「GPU Technology Conference 2024」に現地で登壇していたのですが、そこでもロボットの展示は非常に多かったですね。藤元さんがおっしゃる通り、生成AIの出口は大きく2つ——LLMとロボティクスがあると思います。前者の開発で後れをとっている日本に勝ち筋があるとすれば、それは医療・教育・金融・製造といった日本がまだ競争力を持っている分野への投資でしょうね。ビッグテックに学びながら、AIをどういうかたちで産業実装するかが今後のテーマになってきそうです。

岩瀬:日本企業が生成AIを実装しようとすると、どうしても理想と状況のあいだにギャップが生じがちです。というのも、性能指標のひとつであるパラメータ数の大きなLLMを導入して実験しようとすると、そういったLLMはたいてい高コストになってしまうからです。

NTTグループが開発し、2023年11月に発表した生成AI「tsuzumi」は、パラメータ数が70億で、ChatGPTのベースにもなった「GPT-3」のパラメータ数1,750億に比べて25分の1と小型化されており、導入のハードルが低い設計になっています。また英語圏のLLMとは違い、NTTのアセットである膨大な日本語データの蓄積を活用することで、質の高いコーパスによる正確な出力が可能です。導入コストを抑えながら世界トップクラスの日本語パフォーマンスを発揮できるtsuzumiを活用して、生成AIを実装したい日本企業をエンパワーしていければと考えています。

馬渕氏:なるほど、興味深いチャレンジですね。学習量が圧倒的に多いのは英語のLLMで、日本語のようなマイナー言語でのLLMは世界的な主流にはなりにくいですが、日本産業へのAI実装におけるtsuzumiの優位性は、今後の日本経済の可能性を占うものになりそうですね。

藤元氏:さらにいえば、マイナー言語によるLLMを必要としているのは日本人だけではないかもしれないので、グローバルでも価値が見いだせるかもしれません。また、マイナー言語圏で生活する世界中の人々のあいだにも、自分たちの自然言語で扱える高精度のLLMの需要が高まっていくかもしれない。そうなったとき、tsuzumiは良いモデルになるでしょう。

LLMの世界は言語の垣根を越えることがひとつのテーマになっています。英語・中国語・スペイン語などの情報に日本語を使ってアクセスできるということは、「今まで見えていなかった世界」につながるということですし、逆にまだ知られていない日本の価値や魅力に触れてもらいやすくなる、ということでもあります。

――日本産業へのAI実装を広めていく上では、社会課題の解決も契機のひとつになるかと思います。そういった見地で注目している生成AIの活用方法を教えてください。

岩瀬:製造や販売の分野には、カスタマーサポートという事業が必ずありますよね。ここでの感情労働はしばしば問題視されることがあります。他方、LLMはこの手の感情労働に非常に強い。身体的にも精神的にも疲弊することがありませんから。NTT が研究しているバーチャルヒューマンとLLMを掛け合わせることで、好ましくない精神労働から人間が解放される社会を実現できないかと考えています。

馬渕氏:“疲弊しない”特徴でいうと、いつでも高齢者の話し相手になれるLLMの開発も待たれるところでしょう。LLMは「穴埋め問題」が得意なアルゴリズムですから、これを応用すれば高齢者の会話がおぼつかない場合でも、それを理解して返答することができますね。同時にこの手のLLMとロボティクスが結びついていくことで、人手不足が深刻化する介護業界の大部分をサポートするロボットが生まれる可能性もあります。こうした新しいテクノロジーによる高齢者の社会的孤立の解決は、高齢化先進国として目される日本のシルバー産業先進事例として、グローバルな強みにもなりえます。

藤元氏:日本ならではという部分では、日本語特化型LLMのさらなる進化に私は注目しています。日本は言語や文化のほか、住環境や農業環境などにも他国とは異なる特徴がたくさんあるので、私たちの生活環境のすべてにビッグテック製のLLMが適合するわけではありません。例えば、コンパクトな間取りの部屋や急な階段を掃除するロボット、山の中腹にあって耕地面積も少ないような畑を行き来して作業するロボットなど、日本にローカライズされたLLMが役立つ場面は探せばいくらでも見つかるはずです。

また、日本はものづくりに自負がある分、「自社ですべて開発しよう」と考えてしまいがちな部分も、ある意味では課題といえますね。すでにある先行研究を活用することを「巨人の肩に乗る」と表現することがありますが、生成AIはまさに“巨人”の肩の上から地平を見渡せるツールだと思います。ゼロから始める必要は全然なくて、自前でそろえるのが難しい部分は協業パートナーを探す、という発想でいいと思うのです。

岩瀬:おっしゃる通りです。生成AIを活用した協業の場合、データシステム基盤を統合する必要があり、さらに場合によってはファインチューニング(※タスクに応じたパラメータの調整)も必要になってきて大変な部分もあるのですが、NTTはそういった計算力が必要な処理はとても得意なので、いっしょに実験してみたいと思われる企業の方はぜひ声をかけていただきたいですね。

馬渕氏:目まぐるしく技術進化する生成AIを事業活用する上では、市場に素早くリーチすることも極めて重要で、共創・協業の重要性は今後より大きくなっていくと考えています。生成AIの登場という大きな不可逆的変化が起こった今、これをどうビジネスチャンスに変えていくかが多くの企業にとっての課題となるでしょう。特に日本では、この「失われた30年」をも挽回できるチャンスかもしれません。さまざまな企業がAI経営へと舵を切り、事業変革に取り組んでいくことが重要だと思います。

OPEN HUB

THEME

Generative AI: The Game-Changer in Society

#生成AI